[Hiver 2013]

Ryoji Ikeda

Fondation DHC/ART, Montréal

Du 14 juin au 18 novembre 2012

Formules mathématiques, code binaire, algorithmes, bits, pixels, bruit blanc et fragments sonores, c’est décidément au cœur du langage numérique contemporain que nous convie le travail de l’artiste Ryoji Ikeda, présenté à la Fondation DHC/ART dans le cadre de la première Biennale internationale d’art numérique de Montréal. L’imaginaire visuel et musical du plasticien et compositeur japonais s’intéresse, en effet, aux flux de données informatiques invisibles qui, de plus en plus, gèrent notre quotidien et modifient nos comportements. En en magnifiant à la fois les qualités matérielles, audibles et graphiques, Ikeda réussit, de fait, à en extraire une poésie abstraite – composée de numéros, de schémas, d’équations et de sons électroniques – qui se lie, étonnamment, à certains des problèmes scientifiques les plus denses et les plus irrésolus de notre temps, comme ceux, notamment, de l’infiniment grand, de l’infiniment petit, de l’origine du monde et de la connaissance.

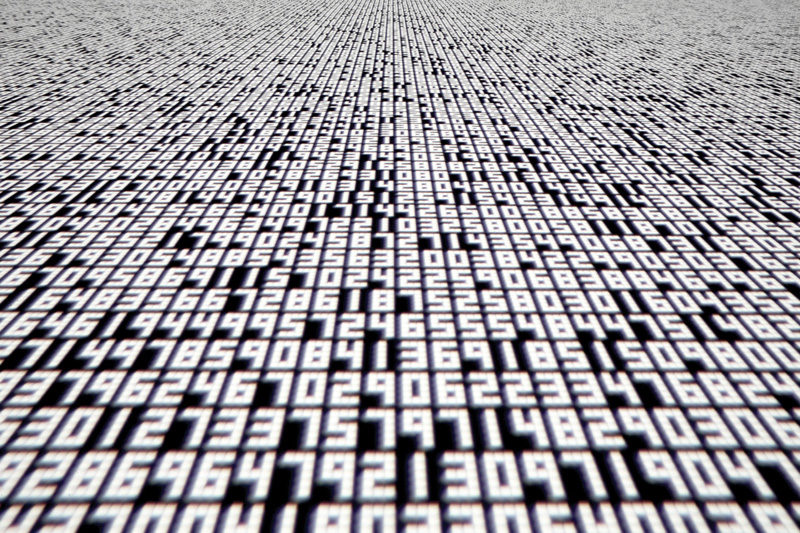

Dans un univers dominé par le blanc et le noir, les œuvres de Ryoji Ikeda semblent avant tout insister sur la portée existentielle de ces questions, qui nous font réfléchir à nos propres limites d’être humain. Par exemple, dans la première salle de l’exposition, se trouvent trois œuvres de la série intitulée The transcendantal (2010-2012). Il s’agit là de trois impressions sur papier qui semblent d’abord correspondre à autant de tableaux monochromes (blanc, noir et gris), mais qui révèlent finalement, lorsqu’elles sont regardées de près, une suite inassimilable de chiffres miniatures. Ces mosaïques numérales extrêmement détaillées représentent en fait les déclinaisons, en décimales, du nombre pi (π) et du nombre d’Euler (e). Ces nombres, qui s’étalent chacun jusqu’à 1,25 million de chiffres, et qui échappent, par le fait même, à toute tentative de mémorisation, représentent alors, dans la forme que leur attribue Ikeda, une sorte de beauté mystique dépassant l’entendement humain. L’œuvre ouvre, en ce sens, sur une interprétation de l’« idéal », ou de l’« infini », qui nous porte à repenser le seuil de notre perception.

Au deuxième palier de l’exposition, c’est davantage l’aspect musical du code qui s’exprime, d’abord dans la série d’œuvres intitulée Systematics (2012), où l’on aperçoit, fixés sur des caissons lumineux, d’anciens rouleaux pour piano mécanique. Ces étranges « partitions », peintes en noir et magnifiées par la lumière qui traverse leurs perforations, présentent un langage musical archaïque et codé, que seule l’imagination du spectateur peut désormais tenter de « recomposer ». Ce système de notation sonore, réduit à une forme muette qui lui confère une apparence semblable à celle de certaines cartes informatiques, apparaît alors devant nous comme un emblème d’un autre temps où s’annonçait déjà, pouvons-nous croire, l’invasion future de l’informatique moderne, de même que le potentiel musical des circuits électroniques qui allaient lui être rattachés. Ailleurs dans l’exposition, cette même musicalité muette apparaît aussi dans l’œuvre 4’33’’ (2010), hommage direct à la célèbre pièce silencieuse de John Cage, qu’Ikeda met en image – ou plutôt en « non-image » – en présentant, dans un encadré, quatre minutes trente-trois secondes de pellicule 16 mm vierge. Devant l’absence d’image, un seul repère subsiste ici pour l’œil : le timecode. Ce code, visiblement inscrit sur le côté du celluloïd, réussit à donner un rythme, une cadence au vide, et à conférer, par le fait même, à une chose aussi abstraite que le silence, un caractère encore une fois séquentiel, numéral, encodé.

D’un minimalisme saisissant, les œuvres d’Ikeda explorent toujours la vaste étendue de la pensée mathématique. De la simplicité unitaire de Line (2012), qui n’est qu’une simple fissure de lumière blanche insérée dans un mur noir, jusqu’aux foisonnantes « images spatiales » présentées dans une autre section de la série Systematics, où l’on observe à la loupe, sur des microfilms, ce qui ressemble à des galaxies composées de numéros et de petits points blancs, il est toujours question, dans le travail du plasticien, d’instaurer un dialogue entre les notions de calcul, de savoir, d’espace, de temps et de sonorité. Voilà bien, du moins, ce que synthétisent, à elles trois, les installations synchronisées data.tron [advanced version 2] (2012), data.matrix [no 1-10] (2009) et data.scan [no 1-9] (2011) qui terminent le parcours de l’exposition. Neuf panneaux lumineux et onze projections vidéo où s’animent, véritablement, tous les éléments de l’imaginaire visuel d’Ikeda. Graphiques en trois dimensions, listes d’équations mathématiques, code informatique défilant, tous ces éléments vibrent au rythme d’une musique électronique faite d’artefacts sonores, de nappes de synthétiseur et de fréquences parfois si aiguës qu’elles semblent échapper à la portée de notre ouïe. Le visiteur jouira certainement de cet inhabituel massage sonore issu d’un travail de haute précision qui, à cause de sa nature synthétique et détaillée, s’allie naturellement aux aspects visuels de la pratique d’Ikeda.

Julien Champagne est titulaire d’un diplôme de maîtrise en histoire de l’art. Ses recherches portent principalement sur les liens entre le cinéma et l’art contemporain. Il est artiste visuel et compositeur ; son travail a été présenté au Canada, en France et aux États-Unis.

![Ryoji Ikeda, data.matrix [nº1-10], 2009, installation audiovisuelle, photo : Ryuichi Maruo. © Ryoji Ikeda](https://cielvariable.ca/wp-content/uploads/2013/01/93-94-ryoji-ikeda-800x533.jpg)