[Printemps-été 2017]

Par Jill Glessing

La résistance à l’oppression prend de nombreuses formes. Antonio Gramsci, incarcéré pendant la dictature fasciste de Mussolini, a cherché à comprendre les mécanismes du pouvoir. Construisant son concept d’hégémonie, qui sera plus tard publié dans Cahiers de prison, Gramsci a suggéré que le pouvoir était en constante évolution et instable, et donc toujours vulnérable à la contestation populaire. Dans ce cadre dialectique moderne du changement politique, Georges Didi-Huberman, historien de l’art et commissaire de l’exposition Soulèvements1, propose une définition plus poussée des processus par lesquels corps et sociétés s’élèvent contre l’oppression.

La résistance au pouvoir doit être aussi ancienne que les structures hiérarchiques qui la provoquent2. La dissension étant un sujet guère susceptible de susciter des commandes artistiques, nous ne disposons que de peu d’éléments sur des représentations anciennes. Ce n’est qu’avec l’avènement de révolutions républicaines et, concurremment, avec l’évolution des techniques de reproduction de masse qu’une telle documentation a pu être produite et diffusée. Walter Benjamin a souligné l’importance des tout jeunes médias qu’étaient la photographie et le cinéma pour les mouvements politiques.

Pour ces raisons, ces médias ont la part du lion dans l’exposition, aux côtés de vidéos, d’estampes, de documents, d’installations, de sites Internet, de dessins et de peintures. Deux grands étages du Jeu de Paume ont accueilli deux cent soixante-dix pièces du début du XIXe siècle à aujourd’hui, dont trois nouvelles créations commandées par le musée. Admirable par sa portée internationale, l’exposition a mis l’accent surtout sur du matériel européen, et français particulièrement, ce qui s’explique par le fait que sa ville hôte, Paris, est bien connue pour les révolutions populaires qui y ont eu lieu, de la Révolution aux grèves d’étudiants et d’ouvriers en 1968. Pendant sa tournée à Barcelone, Buenos Aires, Mexico et, pour finir, Montréal, elle sera adaptée pour mieux refléter le contexte régional.

Trois figures du XXe siècle qui ont œuvré en production ou en analyse d’images occupent une place centrale dans le riche réseau théorique à la base de l’approche de Didi-Huberman : l’historien de l’art autrichien Aby Warburg, le réalisateur russe Sergeï Eisenstein et le réalisateur français Chris Marker. Warburg a créé une typologie de gestes expressifs et de formes emblématiques relevant de l’histoire de l’art, qu’il a appelée la Pathosformel ; Eisenstein a inventé le montage cinématographique, technique qui juxtapose des scènes disparates pour donner naissance à des significations révolutionnaires ; et Marker, dans une synthèse brillante du montage eisensteinien et du geste warburgien, a construit une narration collective du soulèvement. Dans son film Le Fond de l’air est rouge (1977), Marker a collé et séquencé des gestes apparentés d’affliction et de révolte tirés, par exemple, de la représentation par Eisenstein du soulèvement d’Odessa en 1905 dans Le Cuirassé Potemkine (1925) et des séquences d’actualités du massacre de la station de métro Charonne à Paris en 1962. Les notes de découpage de Marker que cite Didi-Huberman dans son essai du catalogue corroborent sa méthode : « Enterrement des morts de Charonne […] Une femme s’essuie les yeux. Potemkine : gros plan d’une femme qui s’essuie les yeux, achevant le geste de la femme de Charonne3 ».

Suivant ces modèles, Didi-Huberman a découpé l’abondante accumulation de représentations historiques des soulèvements en thématiques pour créer une grammaire, ou un « atlas » warburgien de signes et de gestes. Cinq sections rendent compte de la phénoménologie de la résistance, de l’incubation première jusqu’à la suppression souvent inévitable. Le tissage qui en a résulté, composé de corps, de désirs et de créativité, constitue une prise de position du commissaire en vue de la création d’un fonds d’archives de la résistance. Des pièces radicales, marginalisées ou exclues de l’art et de la culture contemporains, sont réunies ici pour former une puissante force collective.

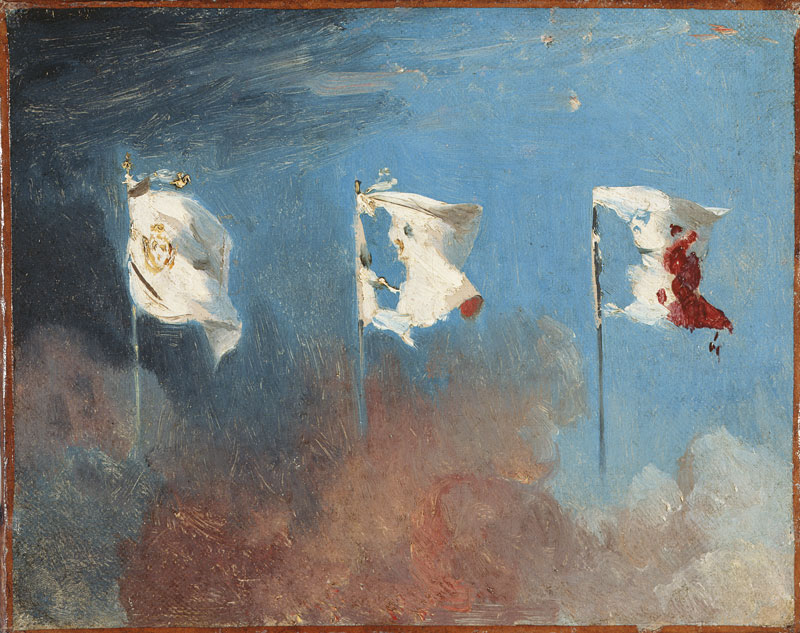

Introduction parfaite à Éléments (déchaînés), première section de l’exposition, l’imposante vidéo commandée pour l’exposition, Remontages (2016), de Maria Kourkouta, se distingue par sa valeur de montage et son contenu, plein de promesses. Une lente procession muette de clips en noir et blanc en fondu enchaîné de l’histoire du cinéma, où Zéro de conduite, de Jean Vigo (1933) occupe une place importante, réunit et superpose des moments de lutte et de joie communes : des femmes passant des pierres de barricade et de jeunes collégiens défilant, provocateurs, contre leurs maîtres autoritaires. Vagues de mer déferlantes, feuillets tombant du ciel et plumes libérées des matelas qui les contraignent expriment l’impulsion contagieuse qui alimente la dissension. Avant même de descendre dans la rue, les premières agitations de l’imagination et du désir se font sentir. Ces faibles palpitations apparaissent ici telles des matériaux légers, papier, tissu, drapeaux, soufflés et poussés par le vent (comme les mèmes Internet d’aujourd’hui) ; même la poussière devient militantisme énergique. Dans la photographie Élevage de poussière (1920) de Man Ray, la sculpture perturbatrice de Duchamp git sur le sol d’un atelier, invitant la poussière à s’y déposer, s’accumuler, prendre forme. Quand Victor Hugo essuie une plume encrée sur papier, il crée une impression semi-indicielle de vague et d’envolée (Toujours en ramenant la plume, 1856). Après le 11 septembre 2001, marqueur d’un soulèvement de nature différente – de guerre et d’islamophobie –, Dennis Adams photographie des débris aéroportés. Dans Patriot [Patriote], un des trois grands tirages couleur de sa série « Airborne » (2002), un sac de plastique rouge vif flottant en suspension sur fond de ciel bleu et blanc évoque le drapeau étasunien, qui devient symbole d’un nationalisme inquiétant. Dans la composition photographique en noir et blanc de Tina Modotti, Épi de maïs, guitare et cartouchière (1927), des symboles révolutionnaires russes et mexicains sont combinés en une invocation pénétrante d’un changement radical.

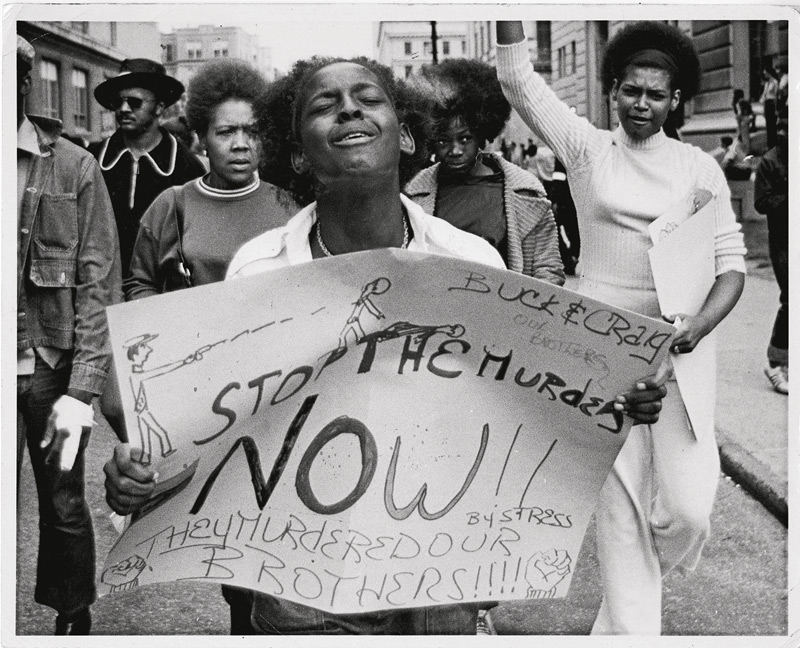

Ce n’est qu’après le jeu subtil de l’imagination que le corps entre en action : dans la deuxième section, Gestes (intenses), des bouches s’ouvrent de colère, des bras et des pancartes s’élèvent au-dessus des foules, des corps désobéissent. Dans la gravure Losbruch [Assaut] de Käthe Kollwitz, une femme aux bras levés dirige avec véhémence une charge d’hommes et d’enfants. Modèle de l’engagement politique d’avant-garde, l’habile petite esquisse du peintre socialiste français Gustave Courbet représentant un révolutionnaire bourgeois, arme brandie bien haut, donne le ton pour l’art et les publics d’aujourd’hui. Le propos de Courbet trouve écho plus loin dans l’exposition avec une petite huile de la colonne Vendôme en ruine que le peintre a été accusé d’avoir renversée pendant la Commune de Paris, en 1871. Cinq puissantes photographies de Gilles Caron mettent en images une chorégraphie du combat de rue : les corps gracieux ou déformés de nationalistes irlandais à Londonderry (1969) et les paysans français en grève (1967) à cran et prêts à lancer des pierres. Les trois grandes images de Pascal Convert présentent chacune une personne qui a perdu la vie en raison de son affiliation à un syndicat ou au parti communiste. La main ou le bras des sujets est flou, effet exagéré par le format agrandi du tirage Palladium sur papier pur lin. Sous les images est disposée une sculpture en verre d’un bras blessé, métaphore de la vulnérabilité des corps s’opposant au pouvoir (Soulèvement, 2015). La vidéo grand format de Lorna Simpson – une grille de quinze bouches noires dans un cadrage très serré fredonnant doucement l’air d’Easy to Remember [Facile à retenir] (2001), de John Coltrane – constitue un témoignage émouvant de la souffrance et de la résistance des esclaves aux États-Unis. Parmi d’autres images du corps résistant, notons la célèbre photographie d’Alberto Kordo à La Havane après la révolution : assis sur un lampadaire, un homme contemple calmement la mer de Cubains en liesse qu’il surplombe (1959) ; la représentation en 1969 de trois membres des Black Panthers debout, les bras levés et poings fermés faisant face à Chicago sous la neige, d’Hiroji Kubota ; l’émouvante photographie de Leonard Freed (1977), où des Guerniqués sont rassemblés, bras levés et doigts en V, en signe de paix, devant une copie de l’oeuvre peinte par Picasso pour dénoncer le massacre d’habitants de leur ville sous la dictature fasciste de Franco.

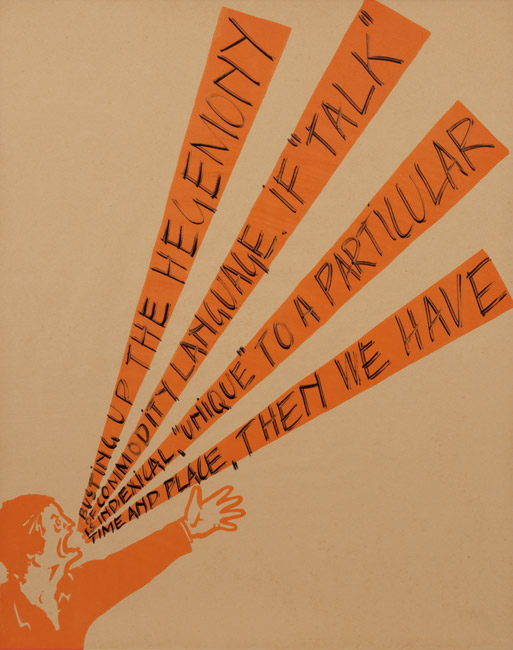

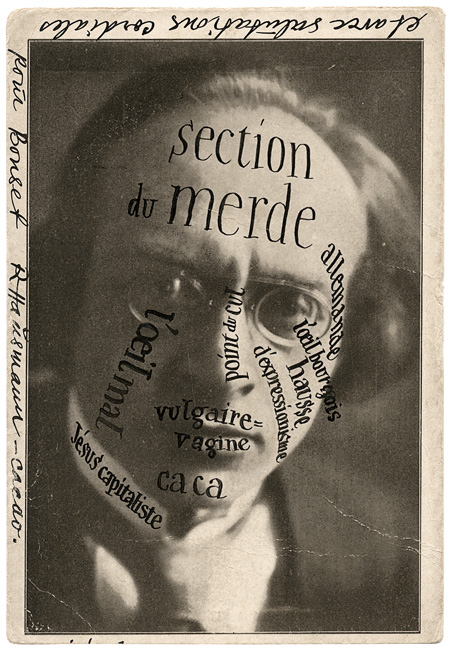

Dans la section Mots (exclamés), manifestes, affiches et oeuvres d’art illustrent le rôle essentiel de la prise de parole dans l’activité révolutionnaire. Une page de la publication ouvrière AIZ, de Berlin, précise le procédé de photomontage. Son créateur, John Heartfield, qui invite ses lecteurs à « utiliser la photographie comme une arme », s’est aussi abondamment servi des légendes pour ses condamnations satiriques du pouvoir grandissant des nazis. Pendant les révoltes étudiantes de 1968 à Paris, affiches et ciné-tracts sont devenus des formats essentiels. Le brillant Film-tract no 1968, de Gérard Fromanger et Jean-Luc Godard, commence par le titre griffonné en rouge sur un journal, puis, pendant quelques secondes, exprime un message clair avec un cadre entièrement rouge, la couleur de la gauche politique ; la caméra, qui se déplace lentement sur un plan latéral, révèle la courbe abstraite du rouge qui empiète sur un fond blanc. Le déplacement continuant, on comprend que le rouge est en fait de la peinture qui coule tranquillement, en forme de doigts, sur le blanc, puis sur un champ bleu, créant un drapeau tricolore ensanglanté.

Imagination, gestes et mots sont des étapes préliminaires vers la confrontation directe. La section Conflits (embrasés) rend compte de la fréquence avec laquelle le peuple prend possession de la rue pour réclamer justice. Pendant la révolte de Paris en 1848, Thibault a réalisé la toute première représentation photographique d’un soulèvement politique. Les menus détails de son daguerréotype adoucissent la dure réalité des pavés arrachés et des barricades rompues. Charles Marville a documenté le réaménagement urbain de Paris ; pendant la Commune, en 1871, son successeur, Edmond, en a photographié les ruines. Deux images montrent les décombres de l’hôtel de ville. Adolphe-Eugène Disdéri a documenté les ruines humaines de ce conflit. Sa célèbre photographie Insurgés tués pendant la Semaine sanglante de la Commune témoigne des exécutions de masse perpétrées par l’armée française. De nombreuses photographies documentaires en noir et blanc de combats de rue, datant pour la plupart du XXe siècle, racontent les vies risquées et sacrifiées au nom de la justice en Europe, Amérique latine, Afrique du Sud et Asie. Parmi les photographes professionnels représentés, outre Agustí Centelles, Willy Römer, Henri Cartier-Bresson, citons Malcome Browne et son image d’un moine ayant adopté une forme extrême de protestation contre la répression du bouddhisme par le gouvernement sud-vietnamien en s’immolant par le feu.

Plus près de nous, Allan Sekula a photographié, dans un style « anti-journalistique », la première manifestation contre la mondialisation. Rejetant le côté très dramatique du photojournalisme traditionnel, son diaporama couleur Waiting for Tear Gas [En attendant les gaz lacrymogènes] montre des moments de tension et de quotidien pendant la manifestation de rue à Seattle. L’oeuvre de Sekula porte également sur l’économie et la main-d’oeuvre dans l’industrie du transport, subtilement évoquée à travers la proximité physique de The Route [L’Itinéraire] (2006) de Chieh-Jen Chen, documentaire centré sur la solidarité internationale née en appui aux débardeurs en grève de Liverpool.

La dernière section, Désirs (indestructibles), porte sur l’énergie métaphysique du désir qui sous-tend la résistance. Quatre photographies réalisées par des Sonderkommando – des juifs obligés d’aider les nazis dans leur entreprise d’extermination à Auschwitz – sont là pour illustrer ce désir sans fin. Les images, puissantes, mais minuscules, prises en cachette à grands risques, montrent des femmes, dénudées et conduites vers une chambre à gaz, et des corps entassés près de fosses d’incinération. L’inclusion controversée de celles-ci rappelle un intérêt que Didi-Huberman a exprimé dans un livre précédent, Images malgré tout : elles exigent un visionnement imaginatif, pour comprendre non seulement la cruauté et la souffrance immenses qui s’y lisent, mais également notre volonté immuable de résister.

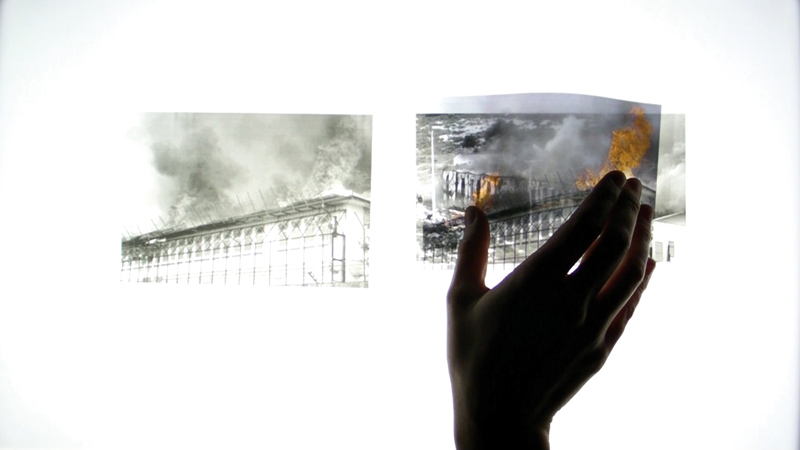

La présence d’oeuvres portant sur de véritables problématiques dépassant largement le cadre matériel du musée prouve que ce regroupement autour du thème abstrait du « désir » n’est pas qu’un simple exercice érudit. Dans la vidéo Gaza Journal intime (2001), de Taysir Batniji, un triste mélange de bruits et de scènes de la vie quotidienne sous l’occupation israélienne est ponctué d’images d’animaux abattus et dépecés pour la viande, une allusion à l’existence brisée des Palestiniens. La vidéo de 2013 d’Enrique Ramirez suit les pensées de trois personnes dans un bureau d’immigration ; en s’éloignant, la caméra révèle que la pièce est en réalité un radeau flottant dans les eaux internationales, sans destination, en dérive perpétuelle entre des nations inhospitalières. Le jeu fascinant d’Estefanía Peñafiel Loaiza avec des transparents sur une table lumineuse évoque la suppression d’informations concernant des violences dans un centre de détention de réfugiés à l’extérieur de Paris. Dans sa vidéo Et ils vont dans l’espace qu’embrasse ton regard (2016), une main soulève et retire des négatifs d’images reliées à l’incarcération de réfugiés, ne permettant que de brefs aperçus de leur contenu et nous empêchant d’en apprendre plus.

L’histoire poétique de soulèvement de Maria Kourkouta lançait l’exposition ; son émouvante vidéo Idomeni, 14 mars 2016. Frontière grécomacédonienne (2016), boucle la boucle. Kourkouta a installé sa caméra le long d’un sentier boueux traversé par des migrants se dirigeant vers la seule brèche dans la frontière macédonienne autrement fermée. Des femmes, des hommes et des enfants, transportant sacs et paquets, défilent en nombre apparemment interminable devant l’objectif, faisant la preuve de leur détermination à survivre.

Le risque d’assembler une telle profusion de matériel est le même que celui qui menace la cohérence et l’action : la surabondance d’informations. Quelle peut être la valeur d’une telle compilation ? Nous disposons maintenant d’un corpus d’histoires écrites de la résistance des peuples, mais un fonds d’archives visuelles sur ce sujet reste à créer. Cet assemblage solidifie, ne serait-ce que temporairement, une telle histoire. La création d’un musée permanent des luttes populaires est-elle trop chimérique ? La transposition politique de ce projet est toutefois plus difficile à réaliser et soulève des questions plus vastes sur la relation entre art et changements sociaux. L’exposition fait la preuve du rôle primordial de l’art au coeur du militantisme politique. Mais un tel format peut-il nous inspirer ou nous guider dans nos propres combats ? À la base, on peut penser que le projet contribue à l’échange des idées au sein de notre sphère publique, en soi une condition essentielle à la démocratie.

Traduit par Marie-Josée Arcand

2 Jean Nicolas note, dans La Rébellion française (Paris, Éditions du Seuil, 2002), qu’il a fallu au moins 8 528 émeutes entre 1661 et 1789 pour déclencher le processus de la Révolution française.

3 Georges Didi-Huberman, « Par les désirs (Fragments sur ce qui nous soulève) », dans Soulèvements, catalogue d’exposition, Paris, Jeu de Paume et Éditions Gallimard, 2016, p. 290.

Jill Glessing enseigne à la Ryerson University et écrit sur la culture et les arts visuels.