[20 juin 2022]

Par Michel Hardy-Vallée

Hors de Detroit, il y a fort à parier que les symboles accolés à cette cité postindustrielle soient ses ruines de maisons, grandes comme modestes, d’usines automobiles, de théâtres grandioses. Elles incarnent les cassures de la ville, mais elles ne disent rien de ses continuités. Les photographes Isaac Diggs et Edward Hillel s’attachent dans ce livre à présenter une institution detroitienne plus pérenne que GM : la musique techno. Dans la typologie vernaculaire, Detroit est à la techno ce que Chicago est à la house et Bristol au trip-hop. La ville est le creuset d’un son synthétique qui, s’il a parfois une dimension sinistre et introspective, peut s’élever jusqu’à l’extase et l’éclat futuriste. C’est l’une des ossatures de la culture rave partout dans le monde.

Diggs et Hillel contextualisent cette musique en photographiant les bâtiments, les studios, les magasins de disques, les rues et les espaces publics et privés où vit la techno de Detroit. Tous deux ont une large expérience du champ des arts visuels, du travail communautaire et de l’éducation, thèmes propices à l’exploration de l’expérience et de la mémoire urbaine. Diggs a publié récemment Lost, LAGOS (2019), et a précédemment collaboré avec Hillel pour 125th : Time in Harlem (2014). Au Québec, on connaît sans doute Hillel surtout pour son ouvrage The Main (1987), recueil de photographies en noir et blanc et d’essais à propos de la vie et l’immigration sur et aux alentours du boulevard Saint-Laurent à Montréal, mais son parcours comprend également des projets traitant de Harlem, Berlin et Valence. Les bagages combinés des deux photographes leur permettent de décoder les multiples niveaux de signification inscrits matériellement dans la trame urbaine et leur ont ouvert les portes des créateurs et créatrices qui font de Detroit une ville techno.

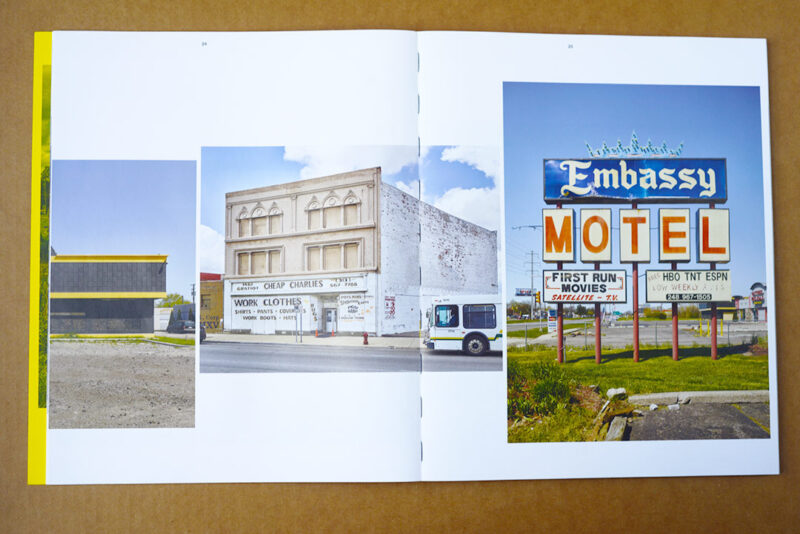

Le livre commence comme une arrivée. À peine sortis de l’aéroport, voici une liste sommaire des choses à voir : les vestiges de l’usine Packard, 8 Mile Road et le Movement Festival au centre-ville. Mais là n’est pas le propos du projet. Les photographies dans la partie introductive sont tassées comme sur une chaîne de montage, disposées dans les marges intérieures du livre, allant même jusqu’à s’enrouler autour des deux côtés d’une même page, créant ainsi un effet de livre frise dans l’espace de l’ouvrage. Une image double page du Northland Roller Rink ouvre le récit et campe l’identité visuelle centrale du livre : l’espace.

Detroit est une ville tentaculaire – édifices gigantesques, étalement urbain et espaces désertés –, et également majoritairement noire. Dans une société où règne la polarisation raciale, les milieux à prédominance noire subissent l’oppression, suscitant en réaction des actes de résistance et d’occupation, comme le développement d’institutions indépendantes. Une photo défraîchie de Diana Ross et des Supremes, groupe mythique de la grande époque de Motown Records, orne la vitrine d’un magasin de disques, emblème historique des industries culturelles afro-américaines.

Le livre présente majoritairement une combinaison de portraits contextuels et de natures mortes esquissant le terrain de jeu des artistes techno et autres créateurs et animateurs de cette scène. Avec des couleurs intenses et des compositions complexes rappelant parfois William Eggleston ou Fred Herzog, Diggs et Hillel dressent un portrait d’espaces de production en cours. Les images qui en résultent font penser à un assemblage de chaos créatif et d’organisation formelle complexe : contrastant l’idée des ruines, synonyme d’abandon, ces clichés montrent à quel point le tissu culturel et matériel de Detroit fait l’objet de soins et d’améliorations. Outils haute-techno voisinent artéfacts porteurs de souvenirs, un peu comme un décor d’atelier mécanique.

Comme c’est généralement le cas avec les projets documentaires, l’ouvrage se termine par des entrevues qui donnent aux photographies plus de profondeur sociologique et politique ; moins habituelles sont les deux parties « bonus » qui suivent. Toutes les images de l’essentiel du livre y sont reproduites en petit format et augmentées de photos supplémentaires. La première section est consacrée aux lieux, la seconde aux gens. En langage technique des bases de données informatiques, c’est semblable à lancer des requêtes différentes sur des tables multiples en utilisant deux ensembles distincts de contraintes de clés étrangères. Dans les faits, ces deux parties bonus enrichissent le contexte de chaque photographie, un peu comme une version allongée ou remixée, des pratiques aujourd’hui essentielles à l’œuvre d’art phonographique en cette ère de reproductibilité technique1. Enfin, de multiples renvois parsèment le livre : des numéros entre parenthèses sous les photographies indiquent les pages en référence. Grâce au travail de conception mené par Wax Studios, la structure de l’ouvrage demeure fluide.

Réalisé sur une période de six ans, le livre couvre l’avant/après des événements liés à la COVID-19 et au meurtre de George Floyd. Il témoigne de la vitalité des espaces afro-américains en suggérant qu’une barbarie s’exerce à leurs frontières. La photographie documentaire contemporaine a tendance à privilégier la fragmentation et l’ellipse ; cet ouvrage témoigne de l’importance de la continuité narrative et de la cohérence multifactorielle dans l’exploration d’un sujet. Traduit par Frédéric Dupuy

Michel Hardy-Vallée, PhD, est historien de la photographie et chercheur invité au Gail and Stephen A. Jarislowsky Institute for Studies in Canadian Art de l’Université Concordia. Ses recherches s’intéressent au livre de photographie, à la narration visuelle, aux pratiques interdisciplinaires ainsi qu’à l’archive, dans les contextes québécois et canadiens. Elles ont été diffusées dans History of Photography, ainsi que par le biais de différents ouvrages collectifs et conférences. Il travaille actuellement sur une monographie du photographe montréalais John Max (1936–2011).