Si la nature est longtemps apparue comme l’arrière-plan permanent et inépuisable de toutes nos activités, l’ampleur de nos interventions remet aujourd’hui en cause ce stéréotype. Partout, le paysage bâti infiltre les milieux naturels. Nous sommes entrés dans ce que nous appelons aujourd’hui l’anthropocène, une ère marquée, comme jamais auparavant, par l’action et l’impact de l’humanité sur le climat et l’environnement. L’exposition montréalaise de Geneviève Chevalier, Mon boisé, phase II, emprunte la forme d’une présentation de projet immobilier, mais dans une troublante parodie où la nature se trouve sur un pied d’égalité avec les promoteurs omniprésents. L’artiste examine les interventions humaines discutables à la limite des villes, dans des lieux et des parcs d’importance historique, voire – comme dans le cas de l’île de Montréal – dans des banlieues nouvellement construites. La promotion immobilière empiète sur des réserves naturelles théoriquement intouchées et des espaces verts au sein de l’environnement urbain.

Au Québec, le cas de Sillery est un exemple éloquent. Chevalier en a fait le point central de son exposition Mon boisé, phase I, présentée à Québec par La Chambre Blanche à l’occasion de la Manif d’art en 2014. Ce premier volet abordait également la question d’un projet immobilier dans un lieu patrimonial et dans une réserve naturelle, en l’occurrence le boisé Woodfield, situé dans le quartier historique de Sillery, adjacent au cimetière Saint-Patrick. Sillery fut colonisé sous le régime français, et cette zone boisée comptait des arbres vieux de trois cents ans… jusqu’en 2015. Malgré les protestations des scientifiques, des écologistes et des résidents, le gouvernement provincial approuva finalement un projet de construction dans le boisé Woodfield. Le magnifique quartier historique de Sillery, qui mène au Vieux-Québec, subit désormais les assauts des promoteurs, comme en témoignent les photographies de Chevalier montrant des immeubles en construction. Lors de l’exposition à Québec, une entrevue enregistrée avec Marilou Alarie abordait également la question de l’empiètement sur des sites naturels « pour la vue » ou pour l’accès à la nature, cette fois dans le cadre d’un projet immobilier dans la forêt des Hirondelles, près de Saint-Bruno-de-Montarville.

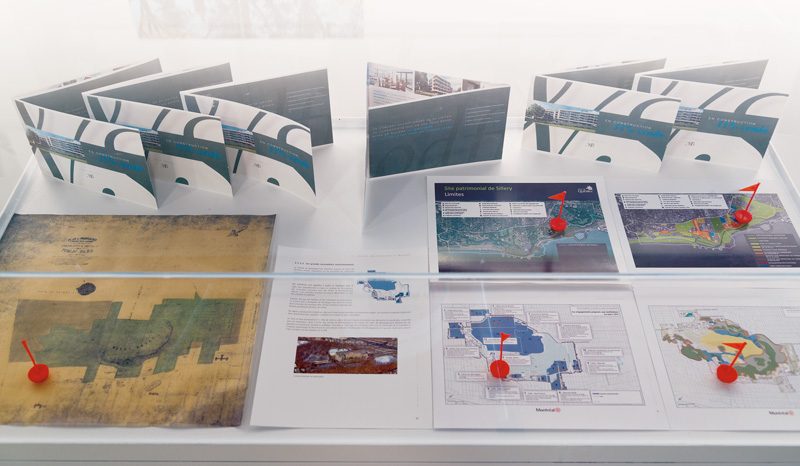

Les photographies de Mon boisé, phase II sont présentées à la maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce dans un format accessible, à échelle humaine. Il n’y a pas de barrière perceptible entre nous, les visiteurs, et la forêt que Chevalier nous montre. Sa série sur panneaux lumineux rappelle le format d’une campagne publicitaire, mais le langage visuel est celui de notre quotidien. Il est neutre, sans emphase, presque insignifiant. Une autre série de photos au format plus modeste nous invite à la promenade, comme si nous étions vraiment dans la forêt, malgré la présence de panneaux ici et là. Des panneaux dans la nature ! Quelle anomalie et quel signe des temps ! Certains arbres, servant de poteaux indicateurs ou destinés à être abattus, sont marqués de peinture en aérosol. Le marquage devient une forme d’appropriation, à la manière dont les Autochtones marquaient des arbres pour en faire des points de repère dans le paysage. Dans l’une des vitrines de présentation, l’artiste a d’ailleurs disposé des petites cartes et vues aériennes – là un espace vert, ici une zone urbaine. Un drapeau en plastique rouge devient un point de repère inattendu : il désigne un îlot de nature, plutôt que le projet du promoteur. Des cartes et une vidéo composée d’images fixes de l’ancien séminaire des prêtres de Saint-Sulpice, près du mont Royal, montrent un autre exemple de site patrimonial jouxtant une zone de nature protégée, sur l’avenue Cedar à Westmount. Le promoteur du projet de condominiums de luxe a érigé des clôtures autour d’une zone boisée autrefois accessible au public. À nouveau, Chevalier amène l’art dans le champ du politique, pour créer un forum de discussion autour de cette transformation de la nature dont nous sommes rarement conscients.

Une boîte en Plexiglas contenant de la terre et des pousses évoque en version miniature la Earth Room de Walter de Maria ou une maquette de Land Art. Ce « modèle réduit », comme les photographies et les autres éléments de l’exposition, orientent notre évaluation de ses dimensions visuelle et iconographique. L’œuvre, comme son sujet (la nature), est transformée en marchandise. L’artiste met davantage l’accent sur la conception et la présentation de l’œuvre, devenue aussi quantifiable et mesurable que cette boîte remplie de terre, que sur l’expérience en tant que phénomène direct.

Avec Mon boisé, Chevalier suggère que nos idées et nos attentes sont également quantifiées et modulées par l’intermédiaire de la répétition et la médiation du désir. Notre perception du territoire et du lieu est ce que Paul Virilio a nommé la « soudaine cybernétisation de l’espace géophysique, de son volume atmosphérique1 ». À mesure que l’expérience directe est transmutée par les systèmes de transfert de données, la mobilité spatiale devient un lieu de référence, qui supplante la stabilité ou la permanence d’un paysage naturel ou urbain ou des éléments qui les constituent. Une série de rubans verts présentés dans une autre boîte en Plexiglas, tels les rubans décernés lors d’une foire agricole, pourraient symboliser la réussite d’une transaction immobilière, ou peut-être un signe de bienvenue placé sur la porte de l’« objet » immobilier que les derniers acheteurs viennent d’acquérir.

Et puis il y a ces images plus subtiles de la forêt. Les arbres forment un écran à travers lequel nous devinons les silhouettes des immeubles ; la forêt devient une sorte de voile qui laisse la place à un espace dégagé, où quelques arbres seulement voisinent les bâtiments. Incarnés par ces photographies, les arbres établissent un dialogue visuel avec l’agencement de l’exposition. En contrepoint, un enregistrement effectué au Parc national du Mont-Orford nous immerge dans un environnement sonore où se répondent ouaouarons, oiseaux et autres bruits de la nature. On retrouve ici la sensibilité avec laquelle Chevalier élabore une « œuvre totale » (l’ensemble de ses projets à ce jour explore ces thèmes et ces processus) et expose publiquement les actions, stratégies et programmes dont les promoteurs usent et abusent chaque jour. Ces œuvres ne dominent pas le lieu d’exposition, elles sont simplement disposées dans l’espace, comme si elles proposaient un dialogue neutre, mais dualiste – impliquant donc une tension sous-jacente – entre l’image et la réalité concrète.

Si l’on devait critiquer Mon boisé en tant que présentation, ce serait pour sa neutralité même, sa façon non interventionniste de documenter la tragédie invisible et en constante expansion du développement urbain non réglementé. Ce phénomène entraîne progressivement une sorte de chaos, au sein duquel l’histoire du développement, de la culture et des gens qui l’ont précédé est finalement effacée, réduite à néant, à l’exception de quelques rares maisons, églises ou rues historiques. En tant qu’œuvre, Mon boisé s’appuie non pas sur la photographie comme document, mais sur son mode de présentation. La présentation de type muséal, comme toutes les présentations – y compris celles des promoteurs – devient l’œuvre d’art, ce qui en dit long sur l’écart entre la réalité et la fiction, entre les attentes et leur réalisation.

À mi-chemin entre fiction et réalité, Mon boisé joue sur le décalage entre l’illusion et la réalité, un écart au sein duquel les promoteurs, les gouvernements et les profiteurs construisent un paradigme d’attentes jamais réalisées, mais toujours en opposition au statu quo, à l’environnement existant, à la nature qui fait partie de notre culture globale. Chevalier nourrit son œuvre de ces tensions : ces processus invisibles qui vont modifier le paysage, l’environnement urbain, jusqu’à ce qu’il soit trop tard et que l’oubli ait fait son œuvre. Si la dimension tactile et physique de la nature semble affirmer sa permanence, celle-ci n’existe que si notre mentalité le permet. La valeur est contenue, isolée, mise à l’écart, comme si au lieu de vivre, nous étions absorbés par une quête d’images. Et pourtant le monde réel, palpable et concret, réagit à nos interventions, à nos intrusions dans les écosystèmes ; sans remettre en question nos idéologies, il répond dans son propre langage spectaculaire et chaotique à nos actions sur ce monde vivant dont nous faisons partie.

Traduit par Emmanuelle Bouet

En tant qu’artiste et commissaire d’exposition indépendante, Geneviève Chevalier a présenté son travail dans différents lieux au Québec, en Ontario ainsi qu’à l’étranger. Elle a réalisé une thèse de doctorat consacrée à la pratique du commissariat situé. Elle est actuellement chargée de cours à l’Université du Québec à Montréal et stagiaire postdoctorale à l’École de l’image de l’Université du Québec en Outaouais. Elle a précédemment occupé le poste de coconservatrice à la Galerie d’art Foreman de l’Université Bishop’s à Sherbrooke. Originaire de Québec, elle vit et travaille à Eastman dans les Cantons-de-l’Est. genevievechevalier.ca

John K. Grande a notamment été commissaire des expositions Earth Art for the Pan Am Games (2015) et Merano Nature Art Spring 2015 à Merano, en Italie. Il a récemment publié Nils-Udo, sur l’eau (Arles, Actes Sud, 2015).