Ryerson Image Centre, Toronto

Commissaire Invitée : Bénédicte Ramade

Une entrevue de Jacques Doyon

Le Ryerson Image Centre de Toronto inaugurait le 14 septembre dernier une exposition intitulée The Edge of the Earth: Climate Change in Photography and Video (Les limites de la terre : le changement climatique en photographie et en vidéo) qui rassemble des œuvres de plus d’une vingtaine d’artistes contemporains d’ici et de l’étranger de même que des images journalistiques provenant de la célèbre collection Black Star. Sous le commissariat de Bénédicte Ramade, spécialiste de l’art environnemental établie à Montréal, cette exposition fait le point sur la contribution des diverses pratiques artistiques et journalistiques à la reconnaissance et à la prise en compte des enjeux liés au changement climatique, avec une attention toute particulière aux défis actuels que pose la reconnaissance du rôle perturbateur central de l’humain sur son environnement en cette période que l’on nomme désormais l’ère anthropocène.

JD : Vous avez rédigé une thèse et réalisé un certain nombre de projets d’exposition liés à ces questions. Quel est le cheminement et les circonstances qui vous ont amenée à ce projet récent ? Quel est son origine ?

BR : Mon doctorat était consacré aux origines de l’art écologique américain dans les années 1960 et son développement sur trois décennies. Ce mouvement méconnu est resté dans l’ombre du Land art auquel il a souvent été assimilé à tort. Je me suis employée à en écrire une histoire critique chevillée à celle de l’environnementalisme américain afin de montrer la pertinence de ces pratiques même si celles-ci n’étaient pas sans défaut.

Parallèlement à ce travail d’historienne, j’ai commencé à m’intéresser aux pratiques contemporaines de l’écologie (tant artistiques que curatoriales), à questionner leur efficience écologique et politique. Cela m’a amenée à concevoir Acclimatation avec le Centre d’art de la Villa Arson à Nice en 2009, une première exposition sur les enjeux de la nature artificielle, une sorte de humanature. L’intégralité des espaces était consacrée à un récit intuitif et implicite, très polyvalent, à partir d’oeuvres d’une trentaine d’artistes, dont certaines étaient clairement engagées et d’autres dépourvues de parti pris écologique. L’éthique de cette exposition était de ne pas se prendre pour un musée des sciences ou d’être dogmatique, afin de libérer le public de ses appréhensions à propos des choses de la nature. Le mécanisme fondamental de mes expositions est celui de déconstruire les présupposés du public, les attentes générées par certains mots clefs comme « nature », « écologie », etc. Ainsi, la seconde exposition, REHAB, à la Fondation EDF à Paris en 2010, fonctionnait de la même façon à partir de l’idée de recyclage. Dès que ce mot est lancé, chacun a une idée préconçue de l’art du recyclage. Je voulais démonter ce mécanisme et amener à considérer le fait que recycler n’est pas toujours très vertueux sur le plan écologique. On continue de consommer beaucoup de bouteilles d’eau, car leur recyclage rassure. Mais celui-ci est énergivore et nécessite lui-même beaucoup d’eau. L’oeuvre de Tue Greenfort 1 Kilo PET en parlait parfaitement.

The Edge of the Earth, à Toronto, fonctionne sur un principe similaire. Le changement climatique, que l’on y croit ou non, active presque involontairement des images et des savoirs chez le visiteur-citoyen. Tout le monde pense savoir ce qu’il pourrait y avoir dans une exposition qui serait consacrée au changement climatique. Le visiteur a des connaissances, il s’attend à certains standards (des images de catastrophe, d’autres à la « National Geographic » montrant la résilience de la nature). Mais à l’aune de l’anthropocène, cette ère géologique où l’homme est désormais une force considérable de perturbation à l’échelle même du tellurique, il me semblait qu’il faudrait changer de paradigmes visuels. Si cette ère géologique est adoptée par les scientifiques, elle rend indissociables nature et culture. Théoriquement, elles le sont déjà, mais, dans les faits, la société occidentale continue de se dissocier de la nature. Jusqu’à présent, cette attitude n’a pas donné de bons résultats. L’anthropocène bouscule nos paradigmes, obligerait à assumer la pleine responsabilité de l’humanité. Bien sûr, pour l’instant, elle en est à ses balbutiements, portée par d’âpres débats théoriques et éthiques. Cette période de genèse est déjà passionnante et foisonnante d’ouvrages. Des artistes visuels comme Julian Charrière ou Isabelle Hayeur ont déjà parfaitement saisi les enjeux de cette ère.

JD : Ce projet porte sur la façon dont les enjeux du changement climatique ont été abordés et mis en valeur dans les productions photographiques et vidéographiques de la fin du xixe siècle jusqu’aux années 1970 et à la période actuelle. Pouvez-vous nous donner quelques repères sur les grandes étapes et les transformations de cette représentation environnementaliste ?

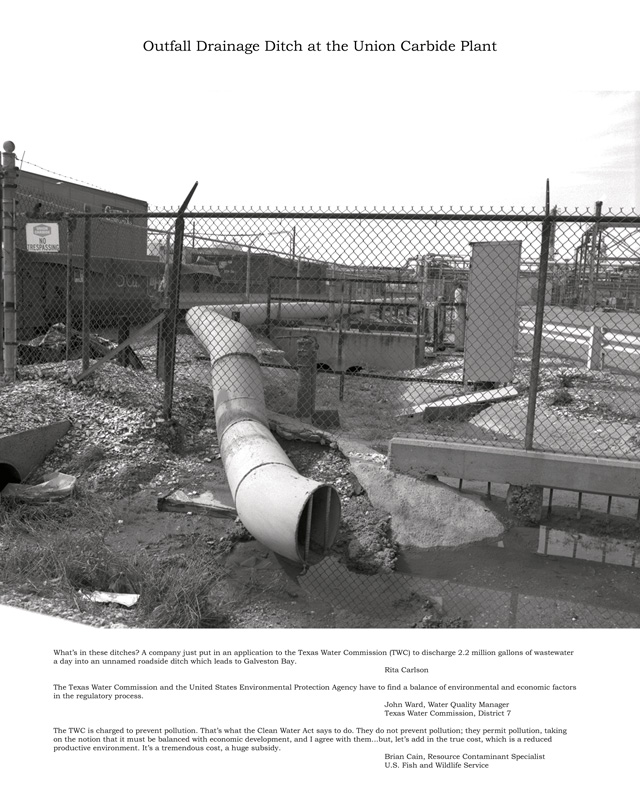

BR : Le cœur de l’exposition est construit à partir des images de la collection Black Star, des photographies de presse qui datent principalement des années 1970, l’âge d’or de la couverture médiatique des dégradations environnementales et de l’histoire de l’environnementalisme, crise pétrolière oblige. Il était frappant de constater combien les modèles visuels édifiés durant cette décennie étaient toujours en activité non seulement dans la presse, mais aussi dans ce que l’on pourrait qualifier de photographie environnementale.

Ainsi, la saturation du cadre photographique par l’accumulation de déchets, de carcasses de voitures, de pneus, le recouvrement de sites constituent un premier groupe de marqueurs iconographiques. À ces visions en plan serré, jouant de la logique de l’oppression visuelle, s’ajoutent les vues paysagères dans lesquelles sera repérée une « erreur » visuelle, signe d’un dysfonctionnement qui est du ressort non pas de la catastrophe mais du compte-rendu d’une anomalie écologique normalisée. Si c’est la photographie de presse qui constitue la plate-forme de diffusion la plus réactive et dominante pour informer et visualiser les accidents industriels et les cataclysmes climatiques, la photographie environnementale sera opérante dans le cadre de situations catastrophiques qui ne sont pas forcément liées à des événements, à l’instar des conséquences dramatiques de l’exploitation du pétrole de sables bitumineux. Enfin, il faut ajouter à cette imagerie le revers humain du désastre écologique, principalement par des portraits de victimes climatiques.

L’approche écologiquement sensible et critique de la photographie de paysage et de nature s’est développée dans le droit fil de cette couverture de presse à partir de la fin des années 1970. Edward Burtynsky, Peter Goin, Richard Misrach et Sharon Stewart font partie de ces pionniers qui ont constitué cette photographie environnementale et activiste. Ils seront présents dans l’exposition. Il était fondamental de présenter de telles approches. S’il me semble important d’envisager une nouvelle étape de la photographie environnementale, elle n’en est pas pour autant périmée. Certaines séries comme celles de Stewart ou de Goin sont pour moi absolument indispensables au projet. En revanche, le lien plus ancien, qui remonte à 1872, entre la défense de l’environnement par l’entremise de la création des parcs naturels nationaux aux États-Unis et la photographie n’est pas exposé, mais il structure mon essai dans le catalogue. Il était nécessaire de le rappeler, mais on a déjà trop vu ce lien. Celui avec la photographie de presse était moins convenu.

JD : Il semble que la notion d’art environnemental fasse en effet l’objet de débats et d’intenses discussions. Qu’en est-il exactement ?

BR : Il n’existe pas vraiment de consensus scientifique et critique autour de l’appellation « photographie environnementale », comme un récent symposium à Berne l’a encore démontré. Il s’est conclu par une interrogation profonde quant à la nature même de cette photographie. De plus, les débats restent vifs à propos du recours des photographes aux mécaniques du sublime et de la sublimation de la catastrophe écologique. Certains critiques comme Paul Lindholdt n’hésitent pas à qualifier certaines images d’« eco-porn1 », leur reprochant de s’appuyer sur une spectacularité du grand format, une stratégie de la commotion visuelle, de l’esthétisation de situations critiques pour bâtir un discours de sensibilisation.

La « photographie environnementale » est tiraillée entre un modèle documentaire activiste et des paysages plus ou moins catastrophiques. La question du beau et de sa compatibilité avec une éthique écologique et un sens politique sont constamment discutés. Elle fait aussi face à une constante dans le domaine écologique, qui est de devoir conjuguer le caractère local et topique d’un problème environnemental à sa portée globale et symbolique. L’objet même de cette photographie implique le politique, la science, l’éthique, l’histoire – les strates sont si nombreuses. Le photographe se retrouve lui-même confronté à une mission de sentinelle, de journaliste, d’activiste ou de scientifique, parfois tout cela ensemble. La tâche est loin d’être claire. L’identité de la photographie environnementale ne peut ainsi faire consensus.

JD : L’exposition se découpe en différents sous-thèmes – « Listen to the Landscape » (Écoutez le paysage), « Humanature » (Naturhumaine), « The Anthropocene » (L’anthtropocène), « Climate Control » (Contrôle climatique), « Under Pressure » (Sous pression), « Breaking Nature » (Briser la nature) – qui semblent relever ou combiner différents niveaux d’approches, selon un mode qui n’est pas sans rappeler Borgès. Quelle est donc la logique de structuration qui a présidé à ce découpage et très probablement également à la sélection et au regroupement des œuvres ?

BR : Comme pour les expositions précédentes que j’ai pu concevoir, j’articule des œuvres clairement politiques et environnementales comme celles de Sharon Stewart, photographe activiste qui a recensé visuellement dans les années 1990 les dommages causés à la population et au territoires texans par les industries pétrochimiques et nucléaires (The Toxic Tour of Texas), avec d’autres œuvres beaucoup plus elliptiques. Ainsi, l’œuvre d’Hicham Berrada, Celeste, une explosion bleue qui a été retenue également pour la couverture du catalogue, offre un moment de catastrophe sublime et ambiguë puisque le spectateur n’en connaît ni la cause ni les conséquences. Il est invité à projeter, extrapoler, imaginer. L’œuvre est ouverte, entre un hommage à Klein et une manifestation sans objet de revendication. Toute l’exposition est conçue sur les échanges, les principes de contamination, de parasitage, de désamorçage aussi, entre des œuvres contemporaines implicites et d’autres, souvent plus historiques, davantage explicites dans leur volonté d’agir sur la question environnementale.

L’anthropocène étant une ère dont l’homme serait le principal catalyseur, les événements ne peuvent plus être extérieurs, ils sont liés à notre présence, notre histoire. C’est pourquoi ce mouvement d’échange à l’intérieur de l’exposition conduit à se retrouver au centre de l’interprétation, à prendre la responsabilité d’inventer, de détourner, d’accepter certaines informations tout en produisant un contenu plus personnel devant ces images et ces vidéos. J’espère que cela produira quelque chose d’hautement intuitif pour le visiteur et non une visite didactique dont il doit retirer des faits, ce qui a pour effet d’amener les images à agir davantage comme des preuves que des œuvres. Chaque section reste très ouverte physiquement, l’espace d’exposition a été structuré sans être cloisonné à cet effet. Libre est le visiteur d’opérer des glissements entre les sections.

L’espace d’exposition est par nature un lieu artificiel, détaché du monde par la blancheur de ses cimaises, son atmosphère contrôlée. Je ne prétends pas rompre avec cette irréalité-là, mais, au contraire, en tirer parti pour que la visite offre la possibilité de spéculer, de se libérer d’une tyrannie de l’information qui conditionne le changement climatique à l’extérieur, dans le vrai monde.

JD : Le cœur de votre projet paraît porter sur un appel au nécessaire renouvellement des modes de représentation des enjeux environnementaux pour être à la hauteur des défis des changements climatiques à l’ère de l’anthropocène. Quelles seraient donc les principales avenues d’un tel renouvellement ? Quelles œuvres

actuelles pourraient concrétiser une telle mutation ?

BR : La littérature s’est déjà permis depuis longtemps d’aborder l’écologie par la fiction. Dans The New Yorker, Benjamin Kunkel a récemment signalé l’apparition d’une littérature du changement climatique2. Quant à Adam Trexler, il a publié en 2015 Anthropocene Fictions: The Novel in a Time of Climate Change3. L’art est resté en retrait d’une certaine manière. Mais l’anthropocène, par sa nature profonde, conjugue l’humain à la terre ; il permet et même dicte l’imagination et non plus seulement l’information sur des désordres environnementaux.

Lorsque Julian Charrière fabrique une montagne alpine sur un terrain vacant berlinois avec de la farine, il comprend parfaitement que tout cela est une affaire de croyance. Il apporte aussi de l’humour et de la dérision sur les vanités humaines. Nicolas Baier amène avec ses ciels ennuagés du rétro-futur une forme particulièrement aboutie et pertinente de compréhension de notre situation actuelle. Ses images ont une ambition incroyable si on les regarde du point de vue de l’anthropocène. Elles sont vertigineuses, conjuguant des données dures (hard facts) à la spéculation visuelle. C’est parfait, à la manière des paysages construits d’Isabelle Hayeur.

Ce sont ces pistes-là que je soumets au visiteur de The Edge of the Earth. Je ne confie pas à cette exposition la mission démesurée de résoudre quoi que ce soit en termes de changement climatique. Elle nous ramène sur terre parce que c’est là que commence le problème du changement climatique et que se ressentent ses effets les plus critiques. La terre est poussée dans ses retranchements ; c’est cette frange critique qui constitue le territoire de l’exposition et son récit que j’espère fécond pour ses arpenteurs.

2 Benjamin Kunkel, « Inventing Climate-Change Literature », The New Yorker, 24 octobre 2014.

3 Adam Trexler, Anthropocene Fictions: The Novel in a Time of Climate Change, Charlottesville, Virg., et Londres, University of Virginia Press, 2015.

Bénédicte Ramade a obtenu un doctorat de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sa thèse était consacrée à l’art écologique américain, dont elle a proposé une réhabilitation critique (Les infortunes de l’art écologique américain depuis les années 1960 : proposition d’une réhabilitation critique). Commissaire d’exposition indépendante, elle a réalisé plusieurs projets sur le revers des apparences écologiques, d’abord autour du phénomène d’acclimatation (Acclimatation à la Villa Arson, à Nice, en 2009), puis du recyclage dans les pratiques artistiques (REHAB. L’art de re-faire à l’Espace EDF, à Paris, en 2010-2011). Elle vit et travaille à Montréal, où elle est chargée de cours en histoire de l’art et chercheuse postdoctorale invitée à l’Université de Montréal.

Jacques Doyon est rédacteur en chef et directeur de la revue Ciel variable.