[Été 1998]

Galerie Vox, Montréal

Du 19 mars au 19 avril 1998

De passage chez Vox, les photographies de David Rasmus ont insufflé à la galerie des airs de serre printanière. La kyrielle de fleurs parant les cimaises à coups d’orangé, de fuchsia, de jaune, de rose et de rouge feu avait de quoi surprendre. D’abord par le recours inhabituel (autant en photographie qu’en peinture du reste) à des couleurs pétulantes et ensuite par le choix d’un motif hyperconnoté, pour ne pas dire galvaudé, qu’est la fleur. Audacieuse en soi, l’entreprise de Rasmus, ne serait-ce que pour ce seul critère, plaît.

Courtisant l’esthétique baroque, fantaisiste, voire même kitsch, Rasmus use à souhait de la charge symbolique que charrie le motif floral, de son pouvoir de séduction à sa liaison avec le monde insidieux des apparences. D’un côté les couleurs écarlates, le poteau électrique tronquant la tige d’un tournesol et les pétales que l’on croirait accrochés aux nuages, de l’autre l’omniprésence accablante des fleurs qui s’imposent à l’avant-plan, hypertrophiées sous leurs prises en contre-plongée et en gros plan. Ajoutons à cela des cadrages serrés et des contrastes aigus entre l’exubérance des coloris floraux et le bleu radieux du ciel, et nous voilà plongés dans un jardin extérieur quasi surréaliste. Ces fleurs mi-monstrueuses mi-radieuses que l’on serait franchement tenté de humer, dégagent une atmosphère d’étrangeté où le cocasse rivalise avec le menaçant.

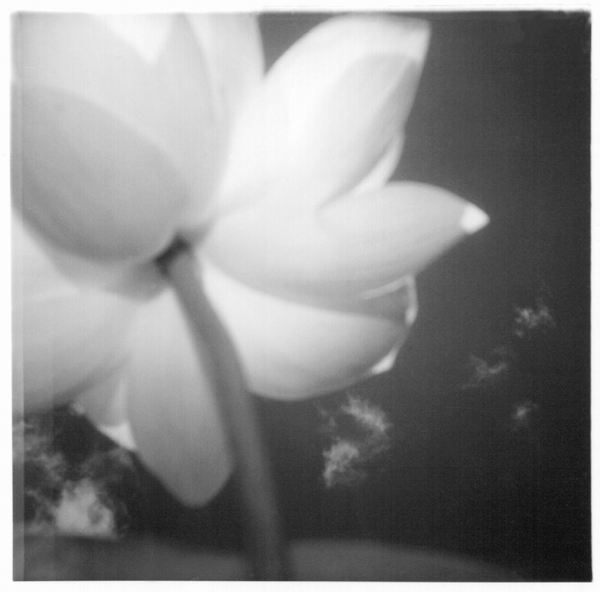

Ambiance irrationnelle et dramatique, lumière métaphysique et titre évocateur, Offrande cache mal ses accointances avec les vanités classiques. Dans un élan ascensionnel, la matière semble livrer un combat avec la lumière à la rencontre de cieux meilleurs. Prétextant la « mise en bouquet », les offrandes se plient à certaines singularités formelles, soit par un accrochage en groupe (intermittent) de deux ou de trois œuvres soit par une découpe à l’intérieur même du cadre photographique. De fait, les angles de caméra tranchent littéralement les tiges hors terre simulant, pour qui veut bien les rassembler, des gerbes de fleurs votives presque aspirées vers un « au-delà » de l’image. À cette stratégie sémantique, Rasmus y oppose les limites techniques d’une simple caméra Instamatic (avec les hors-foyer d’usage) et celles topographiques de la plupart des clichés saisis dans un jardin à proximité de chez lui.

La présence du motif floral n’est pas nouvelle dans le travail de cet artiste. On se souviendra entre autres des fleurs déposées de manière presque solennelle sur des visages d’individus décédés des suites du sida (Du fait d’appartenir, dans le cadre du Mois de la Photo, 1993). Ses préoccupations pour l’identité sexuelle furent également soulignées dans des portraits ambigus et dérangeants, tirés de la série Legacy (Fabrications, 1995), portant sur la reconnaissance de réalités sexuelles « autres ».

S’il y a, chez David Rasmus, des intérêts marqués pour la fragilité de l’être, ils sont exprimés avec une franchise limpide. Exploitée pour ce qu’elle est, l’icône fait fi des préjugés et s’alimente, sans complaisance, à même l’infiniment grand comme l’infiniment petit. De la même manière, les va-et-vient entre la légèreté, le grinçant et un brin de sarcasme contribuent à désamorcer tout excès potentiel de maniérisme et à entretenir une certaine tension émotive que l’on filtre très bien à travers les bouffées de fraîcheur apparentes.

Certes on aurait aimé que les rares photographies où le « bougé » rend l’image autrement plus dense et mystérieuse et vient rompre le rythme quelque peu monocorde de cet alignement de figures rutilantes soient plus nombreuses. Or l’artiste semble d’abord miser sur des images trompeuses où sont magnifiés le naturel et l’imparfait, sur une exposition plus près de « l’atmosphérique ». En renonçant à un dispositif photographique sophistiqué (bien qu’il s’agisse là d’une technique en soi) et en s’astreignant à une proximité du site, Rasmus tend à privilégier la vision intime, et réussit à soutenir ainsi une juste adéquation entre la relativité de son procédé technique et celle du regard. N’y a-t-il pas en effet brouillage, dans ces photographies, entre l’indiciel, l’iconique et le construit ?

Car en fait, ces images dites « monstrueuses » (remarquées par ailleurs dans de nouvelles productions picturales) relèvent de la pure construction. Ne sont-elles pas une manière d’exorciser le réel, de questionner la véracité de la représentation ou emprise des images au réel, et dont participerait ici la vanité des choses ?