[Printemps-été 2014]

Professeure en histoire de l’art, Martha Langford est directrice et titulaire de la chaire de l’Institut de recherche en art canadien Gail et Stephen Jarilowsky de l’Université Concordia, à Montréal. Ses publications sur la photographie comprennent Suspended Conversations: The Afterlife of Memory in Photographic Albums (2001), Scissors, Paper, Stone: Expressions of Memory in Contemporary Photographic Art (2007), A Cold War Tourist and His Camera (2011), coécrit avec John Langford, et la direction de l’ouvrage collectif Image & Imagination (Mois de la Photo à Montréal, 2005), tous parus chez McGill-Queen’s University Press. L’Institut de l’art canadien a publié en mars 2014 son livre numérique Michael Snow: Life and Work / Sa vie et son œuvre. speakingofphotography.concordia.ca

Un entretien avec Jacques Doyon

Jacques Doyon : Les universités et les musées proposent régulièrement des colloques et des cycles de conférences sur l’art, mais très peu d’entre eux concernent spécifiquement la photographie. Le seul programme qui me vienne à l’esprit, c’est la Kodak Lecture Series de l’Université Ryerson, à Toronto, qui achève sa trente-huitième année et qui vous a sans doute servi de modèle. Dans quel contexte la série Speaking of Photography est-elle née, et dans quel but ?

Martha Langford : Ce programme est né d’une conversation avec Robert Graham, un très bon ami, spécialiste de la photographie et généreux mécène des idées en art. J’enseignais depuis peu à l’Université Concordia, où j’espérais développer un ambitieux cursus en photographie. Robert a proposé de financer une série de conférences sur la photographie, sans y mettre aucune condition, et pour aussi longtemps que je le souhaitais. C’était parfait sur tous les plans : la liberté est toujours appréciable, mais un financement stable permet de tisser des liens avec des conférenciers potentiels et, plus encore, de développer un public. Au départ, je pensais simplement à nos étudiants. J’ai fait mon baccalauréat au Nova Scotia College of Art and Design je me réfère ici à une période très stimulante au NSCAD (j’ai obtenu mon diplôme en 1975), où le programme des artistes invités était célèbre à juste titre et je voulais offrir à mes étudiants l’occasion de rencontrer certains des chercheurs qui influençaient leur travail. Cela se voulait à la fois inspirant et instructif.

La série de conférences Kodak est une brillante réussite, mais elle est axée principalement sur les praticiens : c’est donc un projet très différent. Je n’y ai jamais pensé comme à un modèle, sauf peut-être sur un point. Lorsque j’y ai moi-même pris la parole en 1992, j’ai été présentée de façon extrêmement généreuse par un grand photographe très impliqué dans le milieu, Phil Bergerson. J’ai flotté jusqu’au podium ! Il y a donc un art de rendre véritablement hommage au parcours des conférenciers, à leur humanité. Speaking of Photography privilégie ainsi une atmosphère très chaleureuse, y compris – et surtout – à l’occasion d’un débat.

Il a beaucoup été question de la photographie vernaculaire et de la culture de l’imprimé : cartes postales, magazines, journaux illustrés. D’autres conférenciers ont parlé de la photographie indienne en studio, de la photographie spirite ou de la photographie de guerre.

JD : J’aimerais que vous nous parliez de vos conférenciers et de l’éventail des sujets abordés. Y a-t-il des thèmes récurrents ou une structure préétablie chaque année pour la série ? Les conférences sont-elles plutôt inspirées par la recherche actuelle, des publications récentes ou la venue à Montréal d’intervenants étrangers ? Y a-t-il eu des moments marquants, des conférences dont vous êtes particulièrement fière ou qui ont eu un impact particulier ?

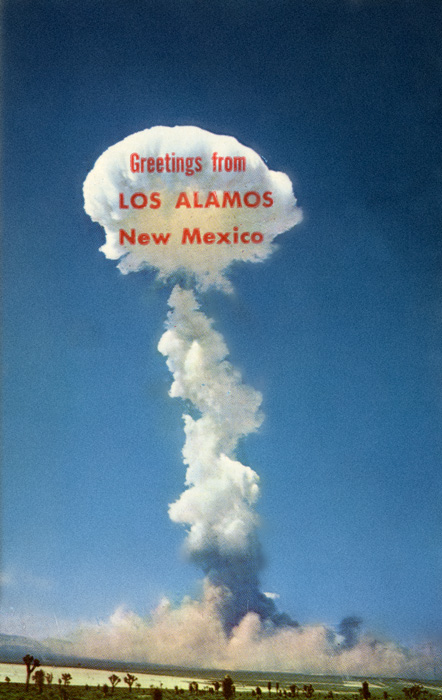

ML : Il a beaucoup été question de la photographie vernaculaire et de la culture de l’imprimé : cartes postales, magazines, journaux illustrés. D’autres conférenciers ont parlé de la photographie indienne en studio, de la photographie spirite ou de la photographie de guerre. Cela reflète notamment les intérêts de mes doctorants qui rédigent une histoire de la photographie très éloignée des standards européens ou américains. Dès la première année – comme permet de le voir le site Web créé à l’initiative d’Aurèle Parisien –, la variété et la qualité des interventions étaient évidentes. Je faisais lire à mes étudiants les analyses historiques de Mary Warner Marien, et voici qu’elle venait leur présenter le réalisme pré- et post-photographiques. Marianne Hirsch, qui travaille comme moi sur la mémoire, leur a parlé d’une image de ses parents réalisée par un photographe de rue (je pense à cette conférence car j’écris actuellement sur une photographie de ma mère). Tous mes étudiants lisaient les écrits de Geoffrey Batchen sur la photographie vernaculaire. Il a donné une merveilleuse conférence sur la mémoire et le tactile pour Speaking of Photography. Le lendemain, il animait un séminaire de maîtrise, saisissant l’occasion pour interroger la catégorie du « vernaculaire ». C’était brillant, et un peu déconcertant pour ses admirateurs. La première année, la conférence de Rosemary Donegan attira également l’attention sur la photographie industrielle canadienne dans le cadre d’une culture visuelle du monde du travail. La conférence et le séminaire de John O’Brian sur les cartes postales nucléaires ouvraient les portes à l’expérience photographique ordinaire – une autre façon de banaliser le mal, humoristique et en même temps très troublante.

En y repensant, je suis moi-même surprise par l’ampleur de cette interdisciplinarité. Certains des meilleurs travaux proviennent de chercheurs inclassables. Elizabeth Edwards est-elle une historienne de la photographie ou une anthropologue visuelle ? Joan Schwartz explore-t-elle l’histoire ou la géographie ? Ces combinaisons et pollinisations croisées se conjuguent bien à l’écrit mais une conférence laisse parfois voir ses points d’articulation, suscitant ainsi une passionnante et mémorable période de questions quand un problème commence progressivement à s’éclaircir.

Les études photographiques ont considérablement évolué au cours des vingt dernières années. Néanmoins, notre programmation pourrait être beaucoup plus conservatrice et s’organiser chronologiquement ou par mouvement s ; les chercheurs, notamment les conservateurs de musée, pensent encore en ces termes. Mais cette série semble nécessiter une approche plus novatrice. J’ai été très amusée par la réponse de Bill Ewing à notre invitation. Voici un commissaire et critique de renommée internationale, qui a travaillé sur des genres photographiques établis – le portrait, le corps – et sur des photographes célèbres – Arnold Newman, Edward Steichen. Il voulait donner une conférence sur la figure d’un photographe construite par la publicité, autrement dit un fantasme exemplaire. Je dois d’ailleurs mentionner un aspect très important dans cette série, qui permet d’expliquer pourquoi je ne m’en considère pas la « commissaire ». De même que Robert Graham m’a donné carte blanche pour l’organiser, j’invite les conférenciers à faire ce qui leur plaît. Certains sont naturellement guidés par mon enthousiasme : Tony Lee, par exemple. J’étais tombée amoureuse de son livre, A Shoemaker’s Story. Nous avons aussi accueilli plusieurs lancements, dont le thème semblait à priori évident ; mais, là encore, les chercheurs explorent toujours de nouvelles pistes et notre évènement est une bonne tribune pour cela. Ainsi, lorsque Carol Payne a parlé de sa dernière publication, The Official Picture, elle a terminé sa conférence par une réflexion sur les avenues possibles d’une écriture de l’histoire de la photographie canadienne.

Je suis très reconnaissante aux conférenciers et aux commanditaires de leur générosité. Je pourrais ainsi souligner le fait que certains viennent de très loin. Mais il y a de nombreuses façons d’être généreux. Vincent Lavoie est venu en métro depuis l’Université du Québec à Montréal pour élaborer ses idées sur la photographie médico-légale. Il avait présenté un aperçu de son travail dans Ciel variable ; il l’a développé lors de la conférence. Le programme est à son meilleur lorsqu’il nourrit ce genre d’énergie et de communauté.

JD : Quel a été l’impact de la série ? Quel public avez-vous rejoint ? Quels ont été ses effets sur les recherches de vos étudiants dans le domaine, voire sur les photographes ?

ML : Speaking of Photography est désormais intégrée à la vie culturelle de bien des gens ; ils attendent les conférences avec impatience, de même que j’anticipe avec plaisir le moment des débats, chaque année plus passionnants. La participation du public est très gratifiante, elle m’apprend beaucoup sur la façon dont les gens réagissent aux images qui deviennent des plateformes pour toutes sortes d’investigations et de connexions. Je ne m’étais jamais sentie aussi informée sur les différents niveaux de compréhension et de perception en tant que commissaire d’exposition. Il y a deux ans, la conférence de Deborah Willis, « Posing Beauty in African and African American Culture », a attiré un large public au sein de la communauté noire et l’a enchanté – les étudiants couraient détacher des affiches pour lui demander une autographe. C’est l’effet Deb, et cela n’arrive pas si souvent. Parfois les gens s’en vont tranquillement prendre un verre et réfléchir à ce qu’ils ont entendu. Les photographes ne sont pas en majorité dans l’assistance ; ils viennent surtout quand la conférence est donnée par un commissaire, et c’est compréhensible. Je pense qu’ils devraient participer plus souvent car l’atmosphère est souvent électrique, ce qui est encourageant par rapport à l’importance des images comme objet de création et de réflexion.

JD : Le cycle 2013-2014, le septième de la série, vient de s’achever. Pouvez-vous nous donner un aperçu des invités pour l’an prochain ? Comment envisagez-vous l’avenir de Speaking of Photography ? Avez-vous en tête un objectif particulier ?

ML : Le seul aperçu que je puisse vous donner est que la série continue. J’ai deux objectifs. Le premier est de mieux couvrir la photographie contemporaine, dès le prochain programme. Paul Wombell et Lucy Soutter ont notamment décrit des phénomènes récents et spéculé sur le futur. Ces idées sont parfois au stade de l’élaboration, mais leur côté brut peut s’avérer provocant et stimulant pour les artistes. J’aimerais aussi encourager d’autres approches transdisciplinaires ; ma démarche s’identifie de plus en plus aux études photographiques, et j’ai constaté que l’impact de la série est particulièrement significatif quand nous pensons en ces termes. Je ne peux citer de noms pour 2014-2015. J’attends encore la réponse d’une certaine personne qui travaille en anthropologie visuelle. Nous verrons.

Traduit par Emmanuelle Bouet

Jacques Doyon est rédacteur en chef et directeur de la revue Ciel variable depuis 2000.