Le BAL, Paris

Du 11 septembre au 26 octobre 2014

Par Ada Ackerman

Pour son exposition de la rentrée, Le BAL a convié cinq photographes français contemporains à s’emparer, en 2013 et 2014, du motif de l’autoroute et à créer une invitation photographique au voyage. Comme le précise le critique de cinéma Philippe Azoury, auteur des textes du catalogue accompagnant l’exposition, il s’agit d’un défi dans la mesure où l’autoroute, avec ses péages, ses stations-service et ses aires qui se répètent à l’identique, est habituellement perçue comme un non-lieu, qu’on oublie aussi vite qu’on le parcourt et qui ne semble pas destiné, a priori, à accrocher le regard et encore moins à se prêter à la prise de vue photographique. Les photographes invités par les commissaires Diane Dufour et Fannie Escoulen entendent démontrer le contraire.

Alain Bublex, artiste lyonnais qui n’a jamais caché sa fascination pour l’univers automobile (il a travaillé comme designer pour Renault), occupe ainsi toute la première salle, au rez-de-chaussée, avec L’optimisme au départ n’est plus de saison, une série de grands tirages en couleurs de paysages d’autoroutes. Retravaillés numériquement afin d’obtenir une facture irréelle, selon une habitude chère à Bublex, ces paysages aseptisés troquent leur banalité pour une inquiétante étrangeté. Vidés de toute vie, de toute présence, d’une précision trop parfaite, ils s’apparentent à un décor de jeu vidéo qui semble ne jamais devoir accueillir personne, où l’autoroute, omniprésente et tentaculaire, n’existe que pour et par elle-même, trace et produit de l’aspiration humaine à recréer – et à défigurer – le monde à sa guise. Il est à cet égard quelque peu ironique qu’un travail aussi désabusé et critique vis-à-vis de l’univers autoroutier inaugure cette exposition soutenue par l’un des mécènes attitrés du BAL, à savoir le groupe Vinci, concessionnaire et exploitant du parc d’autoroutes français.

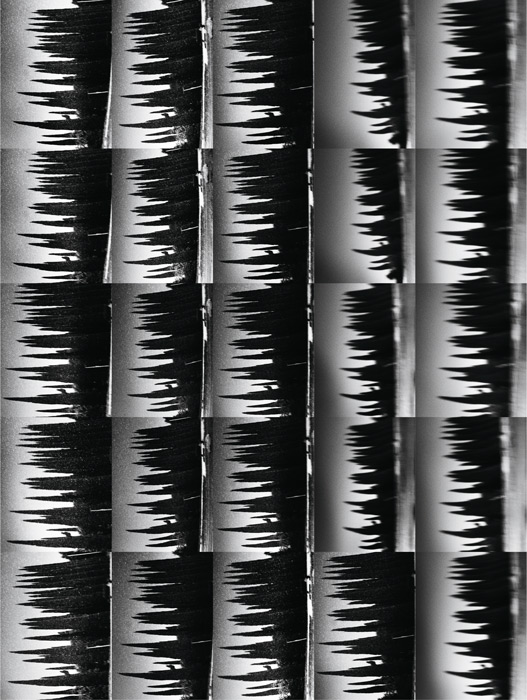

Dans la deuxième salle, au sous-sol, l’œil est immédiatement attiré par l’œuvre monumentale de Stéphane Couturier, Landscaping – Autoroute A89. Celle-ci est composée de photographies de différents pans de l’autoroute A89 qui ont été découpées en longues bandes verticales, avant d’être mélangées les unes aux autres et collées sur des châssis en bois séparés par des intervalles blancs réguliers. Ce montage dynamique de plusieurs points de vue sur un même objet restitue l’impression de vitesse éprouvée à bord d’une voiture (qui fascinait tant les artistes du début du XXe siècle), tandis que les interstices blancs invitent le spectateur à reconstituer, par l’imagination, les endroits manquants. L’extrême rapidité avec laquelle se modifient les paysages observés en voiture est ainsi retransmise par cette expérience optique qui transforme le motif quelque peu terne de l’autoroute en matériau plastique de choix. Cette œuvre s’inscrit dans la lignée des travaux précédents de Couturier sur l’architecture, reconnaissables à leurs compositions colorées très graphiques et géométriques.

Face à cette œuvre se déploie Troubles, une série de Julien Magre, qui retrace un voyage en voiture effectué avec sa famille, qu’il place toujours au cœur de ses travaux photographiques, jusqu’à l’obsession. L’autoroute qu’il dépeint là n’a rien de prévisible ni d’organisé ; c’est au contraire un lieu propice à l’imagination où, défilement des voitures oblige, l’apparition des formes se conjugue sans cesse à leur disparition, engendrant des visions hallucinées et spectrales dignes d’un David Lynch, où le feu s’entremêle au vaporeux, à des jaunes et à des rouges flamboyants. Pour Magre, qui se réclame du road movie américain (ce que suggère également la bande-son accompagnant l’œuvre), le ruban de macadam est avant tout un lieu de fabrique de l’image, une surface de projection sombre destinée, telle la pellicule photographique ou filmique, à être investie par les fantasmes et les fantômes de la psyché. Le trajet géographique est dès lors indissociable d’une aventure et d’une transformation intérieures.

C’est également cette dimension qui intéresse Antoine d’Agata, qui avait déjà bénéficié il y a un an et demi d’une importante rétrospective au BAL. Issu d’une traversée en voiture de trente-six jours de Paris à Marseille accompagnée d’une exploration douloureuse des liens amoureux, son récit autobiographique Où le seigneur a perdu ses chaussures se compose à la fois d’un journal intime qu’il ne nous est pas donné de lire – le texte ayant été recouvert en blanc –, de photographies en couleurs nocturnes des paysages vus pendant le trajet ainsi que de photographies en noir et blanc des protagonistes (lui et elle). Chaque étape du voyage est ainsi illustrée par ces trois éléments. Les paysages des aires d’autoroute fonctionnent dès lors comme des révélateurs et des amplificateurs des états émotionnels contenus dans les photographies en noir et blanc, comme des extensions de ces corps blessés et désirants se débattant et s’ébattant avec rage.

En effet, dans les photographies de paysages, aux couleurs toujours très sombres, les arbres et les cieux torturés se chargent de menaces, de tensions sur le point d’exploser, dans un univers isolé et désolé qui semble avoir englouti les hommes mais non les spectres. Quant aux compositions en noir et blanc mettant en scène les relations humaines, elles apparaissent comme nourries du géométrisme inhérent à l’autoroute, tout en lignes, en trajectoires, en répétitions, comme si l’autoroute devenait, littéralement, une méthode photographique.

Sophie Calle achève quant à elle de transformer l’autoroute en une entité troublante et vivante dans Où pourriez-vous m’emmener ? À son habitude, elle investit un lieu public pour le transformer en scène de l’intime. S’installant pour une nuit dans une cabine du péage de Saint-Arnoult, elle propose aux automobilistes de l’emmener, en diffusant des annonces sur les panneaux de signalisation de l’autoroute et la chaîne de radio du groupe Vinci, annonces qui sont photographiées et reproduites dans l’exposition. Aux messages impersonnels, automatiques et purement informatifs, Sophie Calle substitue ainsi des invitations à la rencontre, au rêve, à la discussion, au voyage partagé, à l’amour, comme si l’autoroute sortait de ses gonds pour devenir subitement un organisme géant désirant, doté de sensibilité, avide de partage, d’échange et de lien. Sophie Calle fait ainsi émerger du bitume une poésie inattendue, placée sous le signe du merveilleux. Toujours dans l’optique de poser un regard décalé et onirique sur le monde de l’autoroute, Calle recourt à une autre série, Migrants, constituée cette fois de clichés pris par des caméras de surveillance. Aucun humain n’y figure toutefois : il s’agit uniquement de photographies d’animaux sauvages circulant dans des passages aménagés autour des autoroutes A85 et A19. Détournant les dispositifs de sécurité habituels, Sophie Calle dévoile un univers parallèle et insoupçonné, qui contribue à transformer l’autoroute en un lieu inspirant et propice à la fantaisie, où la nature réussit parfois à reprendre ses droits. L’exposition, appuyée par une scénographie élégante et intelligente, comme c’est souvent le cas au BAL, remplit ainsi parfaitement son objectif de dépaysement et de voyage. On regrettera simplement parfois un certain manque de distinction entre le monde de l’autoroute, objet que l’exposition se proposait, à raison, d’explorer, et l’univers de la route, quant à lui plus vaste et déjà bien ancré dans l’histoire de la photographie, depuis les magnifiques clichés de Dorothea Lange ou de Robert Frank jusqu’aux réalisations récentes, pour parler de travaux français, de Raymond Depardon, de Max Pam ou encore de Bernard Plossu. Il aurait ainsi été souhaitable que les œuvres de l’exposition fassent davantage ressortir les spécificités de l’autoroute, en tant que dispositif de voyage certes, mais aussi comme structure économique, industrielle et sociale.

Ada Ackerman est chargée de recherches au CNRS, au laboratoire THALIM. Historienne de l’art, spécialiste d’Eisenstein, elle a consacré à ce dernier un ouvrage tiré de sa thèse, Eisenstein et Daumier, des affinités électives (2013). Elle prépare actuellement un recueil sur la bibliothèque et les lectures d’Eisenstein, à paraître aux éditions Caboose Books en 2015, ainsi qu’un ouvrage sur ses rapports aux théories de l’empathie. Elle travaille également sur une exposition autour de la figure du Golem, qui se tiendra au Musée d’art et d’histoire du judaïsme, à Paris.

Acheter cet article