[Automne 2010]

par Mario Côté

En octobre 2005, une rencontre improvisée avec l’artiste multidisciplinaire Françoise Sullivan au café des Musées royaux des beaux-arts de Bruxelles a permis d’évoquer l’idée de redonner vie, presque soixante ans plus tard, à une œuvre phare de la danse moderne : Danse dans la neige. Lors de cette rencontre, Sullivan s’est empressée de préciser que le projet s’inscrivait dans celui, plus vaste, de « danser au rythme des saisons ». Elle a tout de suite relaté que dès juin 1947, de retour de New York et en vacances aux Escoumins, elle avait déjà esquissé les premiers pas d’une chorégraphie filmée par sa mère avec une caméra 16 mm sur les rochers de granit rose du fleuve Saint-Laurent1. Puis, elle a évoqué le contexte de création de Danse dans la neige, événement qui a eu lieu le 28 février 1948. Cette fois-ci, Jean-Paul Riopelle était à la caméra et Maurice Perron s’est joint à eux pour prendre les célèbres photos qui deviendront, par la suite, les seuls témoins visuels de l’événement. De fait, la fameuse pellicule du film tourné à l’été 1947 et celle de l’hiver 1948 ont été par malheur perdues2. Heureusement, la célèbre documentation photographique de Perron témoigne précieusement d’un des volets du cycle des saisons, celui d’une performance avant la lettre, d’une danse « dans » la neige, comme on dit « jouer dans la neige ».3

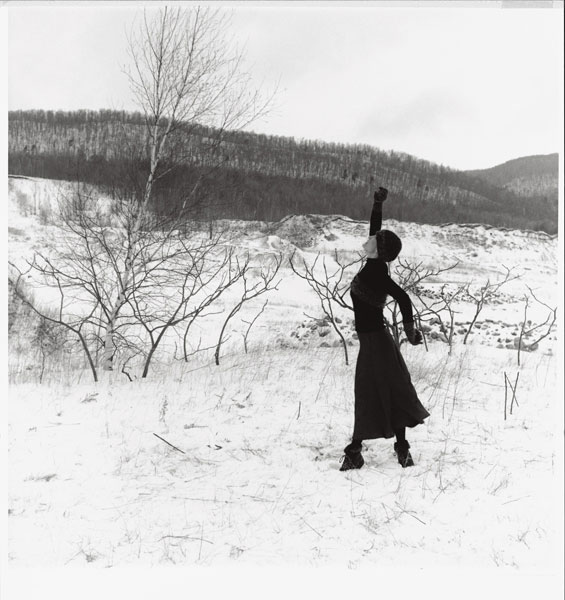

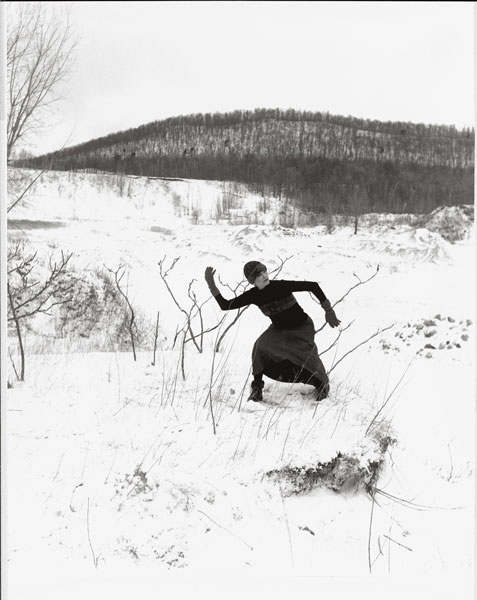

Il faut dire que la documentation de spectacles vivants et de performances a toujours donné lieu à de nombreux malentendus et à des revendications légitimes de droits d’auteur. De la remarquable chorégraphie de Sullivan, il ne reste qu’une vingtaine de photos prises par Maurice Perron, devenues la seule trace de ce moment exceptionnel et historique. En 1977, Sullivan produira un album à tirage limité (53 exemplaires) à compte d’auteur contenant dix-sept photographies de Perron. Plus tard, en 1998, le Musée national des beaux-arts du Québec dans le cadre de l’exposition Mémoire objective, mémoire collective. Photographies de Maurice Perron présentera la série Danse dans la neige en vingt photos, trois de plus donc, dans un tout autre agencement. Les deux artistes se retrouvent ainsi à « signer » une même œuvre sur laquelle ils portent un regard très différent, la chorégraphe considérant la documentation comme secondaire à l’œuvre, le photographe documentaire considérant son travail comme une œuvre à part entière. L’auteure de la chorégraphie Danse dans la neige et le statut de la documentation photographique de celle-ci sont ici le centre d’un débat exemplaire. C’est dans ce contexte polémique que le projet de recréer Danse dans la neige a vu le jour. Il faut préciser tout de suite que recréer et re-filmer Danse dans la neige s’inscrivait dans la trame d’un plus vaste projet, celui d’aborder les quatre saisons de l’année qui correspondait davantage à l’idée initiale de Sullivan. Nous avons coréalisé le document en image Beta numérique haute définition portant le titre Les Saisons Sullivan, qui a été complété par un nouvel album photographique, témoin du processus de recréation. L’album a été réalisé sous la direction de Louise Déry aux éditions de la Galerie de l’UQAM. Il porte le même titre, est tiré à 100 exemplaires et réunit 67 photographies prises par l’artiste Marion Landry lors du tournage et quatre dessins de Françoise Sullivan. Une œuvre filmée et une documentation photographique forment ainsi les deux volets du projet de recréation et de réinterprétation des Saisons Sullivan.

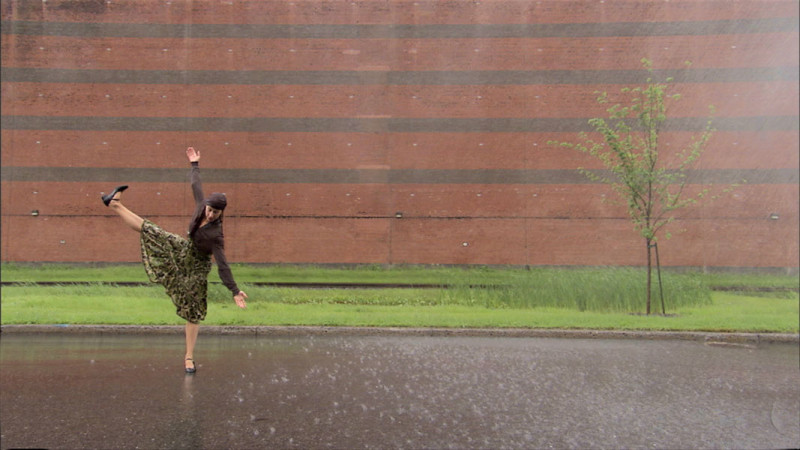

Il allait de soi que nous débutions par Danse dans la neige. Le 10 février 2006, une importante rencontre avec l’équipe réduite de production, composée de Ginette Boutin, danseuse, de Steeve Desrosiers, directeur photo, de Françoise Sullivan et de moi-même a permis de décider du parti pris esthétique, du choix des mouvements à chorégraphier et du plan de tournage. Étonnamment, l’étude attentive de la suite des photos que Sullivan avait donnée à l’album de 1977 allait amener à reconsidérer tout autant le plan de tournage que les enchaînements chorégraphiques. Aujourd’hui, nous pouvons facilement subdiviser en quatre groupes distincts le corpus photographique et cela à partir du point de vue adopté par le photographe de l’époque, Maurice Perron. La performance dansée a été exécutée en un seul et même lieu : une clairière enneigée près de la municipalité d’Otterburn Park à proximité du mont Saint-Hilaire. Un premier groupe de photos (1 à 4 4) montre la danseuse qui s’exécute sur une petite colline située du côté nord. Nous voyons clairement une première ligne horizontale indiquant qu’une dénivellation existe derrière ce premier plan. Puis, à l’arrière-plan, une deuxième ligne parallèle surélevée, bordée de quelques arbres et d’une clôture, laisse voir une deuxième élévation plus lointaine. Un ravin les sépare. Cette dépression du terrain est notamment visible dès la première photo où le photographe s’est légèrement tourné vers l’ouest et révèle au loin, par une plus grande profondeur de champ, un ruisseau au centre et un arbre sur la gauche. Un deuxième groupe de deux photos (5 et 6) constitue un moment de passage, une transition, puisque le photographe s’est déplacé pour descendre du plateau neigeux et adopter un point de vue en contre-plongée, plus dynamique et orienté vers l’est. On voit la danseuse, devant l’objectif, prête à se déplacer avec énergie pour dévaler la pente enneigée. Un détail important attire notre attention : on peut entrevoir sur les photos 3 et 5, en arrière-plan, une partie du mont Saint-Hilaire. Le troisième groupe (7 à 14) expose la partie centrale de la chorégraphie, là où la danseuse performe sur le versant sud de la pente qui semble escarpée et accidentée par endroits. La ligne d’horizon est située au quart supérieur de l’image. Le paysage est particulièrement désertique, nulle trace de vie. Plusieurs commentateurs ont parlé de l’aspect lunaire de ces photos puisqu’au sol la neige est durcie, voire glacée. Enfin, un quatrième groupe (15 à 17) permet de constater que le photographe, tout en étant au même endroit, change l’axe de la caméra pour la tourner vers l’ouest. La composition de l’image est plus dynamique, car la colline à l’horizon se trouve maintenant à l’oblique. Les deux dernières photos montrent la danseuse près d’un arbre à droite qui vient réaffirmer le cadrage. On peut facilement le déduire puisque l’arbre est le même que celui de la première photo. Autres indices, la lumière rasante et les ombres allongées indiquent que les scènes ont été captées durant l’après-midi. En résumé, les premiers et derniers clichés font office d’introduction et de conclusion en recentrant la danseuse dans un paysage réaliste tandis que la partie centrale se développe dans un décor étrange et énigmatique. Les gestes trouvent ainsi leur impulsion dans cette rencontre avec les éléments de la nature. Il faut revenir au groupe des quatre premières photos qui a été l’objet principal de nos discussions, et qui respecte l’ordre proposé par Sullivan. Et pourtant, il pose une difficulté quant aux déplacements réels opérés par le photographe dans le court laps de temps qui lui est imparti pour prendre ses clichés. La photo 1, tel un plan d’ouverture filmique, donne une vue panoramique sur les scènes à venir. Elle est cohérente. Par contre, l’enchaînement des trois suivantes est plus problématique. La photo 2 montre la danseuse de face, la photo 3 indique un changement d’axe : le photographe a donc dû se déplacer vers l’extrême gauche pour porter son regard en direction de l’est. Puis, à la photo 4, retour à la position de départ face à la danseuse. Comment, dans un si bref délai, est-il possible de se déplacer pour réaliser les photos 2, 3 et 4 ? Et pourtant, si l’on regarde bien attentivement la photo 3, elle pourrait très bien s’inscrire dans la continuité narrative que la photo 5 développe. Plan rapproché de la danseuse, puis plan éloigné pris par le photographe s’éloignant de son sujet. De plus, montrer successivement les clichés 3 et 5 ferait découvrir à différentes distances un même point de vue sur le mont Saint-Hilaire. Pourquoi Sullivan a-t-elle placé un plan plus dynamique entre deux plans plutôt statiques ? Est-ce un choix formel ou une décision qui correspond à la chorégraphie de l’époque ? Cette suite de plans aurait des conséquences tant sur le tournage que sur la reconstitution des mouvements chorégraphiés. Il est fort intéressant de constater comment des critères différents ont opéré dans l’ordonnancement de ces fameux clichés. Perron en a fait une variation libre à partir de la chorégraphie, car il était d’abord un documentariste réputé du mouvement automatiste. Sullivan, plus respectueuse du déroulement de la chorégraphie, a tout de même introduit quelques libertés formelles. Et, enfin, le projet Les Saisons Sullivan, en essayant d’être objectif, a tenté de respecter les points de vue du photographe et du caméraman, puisque tous les deux travaillaient côte à côte, comme l’a décrit à plusieurs reprises Sullivan5. Finalement, le processus d’analyse des photos a-t-il conduit à une réelle reconstitution ou à une libre réinterprétation ? Le tournage a été réalisé sur deux jours, les 3 et 5 mars 2006, à la carrière Maska de Mont-Saint-Hilaire. Deux emplacements ont été choisis : l’un sur les hauteurs d’une petite colline recouverte de neige la semaine précédant le tournage et l’autre, en contrebas avec vue sur un chemin secondaire fort enneigé. Le plan de tournage a tenté de respecter la chorégraphie telle qu’elle a été réalisée à l’origine. Sullivan a travaillé de mémoire en s’aidant des photos pour recréer la pièce chorégraphique dans son atelier. Le costume de Ginette Boutin a aussi été conçu au moyen des photos originales et de la description qu’en a faite Sullivan. Par ailleurs, un froid de -7° C avec des vents de 60 km/h était aussi au rendez-vous. La neige poudreuse avait remplacé la fameuse croûte glacée de l’époque. On pourrait dire que le document d’aujourd’hui a redonné vie à une séquence dansée qui avait été « gelée » sur pellicule. Nous sommes partis du document photographique pour y être le plus fidèles possible, mais de nouvelles avenues nous ont conduits à produire une création inédite à l’aide de ces prémisses. Pour preuve, les quatre premières photos de la performance de 1948, celles réunies dans l’album de 1977 et celles tirées du document vidéographique diffèrent. Dans ce contexte, on parlerait plus facilement de « re-médiatisation », car le matériau de base était une séquence de plans photographiques noir et blanc qui ont conduit à des images vidéographiques saturées de bleu. L’idée était d’évoquer les anciens films noir et blanc diffusés à la télé couleur qui subissaient ainsi une coloration involontaire. La séquence photographique de 1948 était muette, le document de 2007 est constitué d’une bande sonore construite à l’aide de bruits ambiants captés lors du tournage, mais aussi fabriquée d’une accumulation de plusieurs strates sonores hivernales enregistrées à divers endroits, dont les vents de la montagne Sainte-Victoire ! Enfin, le montage image permet de faire place à un ensemble de mouvements dansés créés entre les intervalles de la photographie. Il est donc plus juste de parler de recréation et de réinterprétation que de reconstitution de Danse dans la neige réalisée avec la complicité de l’artiste et en complet accord avec elle, puisqu’elle a assisté à toutes les étapes de la nouvelle production, y donnant chaque fois son point de vue.

1 Pour plus de détails sur les circonstances qui ont entouré l’origine du projet, voir le texte de présentation de Louise Déry dans l’album Les Saisons Sullivan in fac-similé, éd. Galerie de l’UQAM, 2010; Gilles Lapointe dans La Comète automatiste, éd. Fides, 2008; François-Marc Gagnon dans Chronique du mouvement automatiste québécois 1941-1954, Montréal, Lanctôt éditeur, 1998; enfin, Claude Gosselin, Françoise Sullivan. Rétrospective, Montréal, Musée d’art contemporain, du 19 novembre 1981 au 3 janvier 1982, Québec, ministère des Affaires culturelles, 1981.

2 Dans une note de bas de page, Gilles Lapointe dans La Comète automatiste, éd. Fides, 2008, p. 145 confirme la perte de la pellicule par le cinéaste Guy Borremans : « […] Sullivan lui avait effectivement prêté pour visionnement, vers 1957, deux films tournés en huit millimètres (sic); Guy Borremans explique ensuite que ces films furent perdus, en même temps que plusieurs de ses photos ainsi qu’un film réalisé avec Luce Guilbault […] » (courriel de Guy Borremans à Rose Marie Arbour, 10 octobre 2007). [NDLR : nous devons mentionner ici – sans toutefois entrer dans les détails – que les ayants droit de la succession Maurice Perron contestent toujours cette version des faits.]

3 Les historiens François-Marc Gagnon, Gilles Lapointe et Ray Ellenwood confirment le caractère exceptionnel de cette « performance » en dehors du contexte théâtral. « These “ performance ” outside the normal theater context were apparently the first of their kind in Québec and certainly some of the very earliest in Europe and America.» Ray Ellenwood, Égrégore. The Montréal automatist Movement, Toronto, Exile Editions, 1992, p. 127. Lire l’important chapitre « Le Nord vu de la chambre automatiste : l’expérience de Danse dans la neige » dans La Comète automatiste, op. cit. p. 137-156 où Gilles Lapointe développe la thèse de l’originalité de la performance en Amérique du Nord ou du moins, dans les pays nordiques, à la même époque.

4 Ces quatre premières images seront commentées plus en détail par la suite.

5 Louise Déry, Les Saisons Sullivan, op. cit., p. 163.

NDLR : Tous les efforts ont été faits pour inclure les photographies originales de Maurice Perron dans cet article; les ayants droit ont toutefois refusé leur publication dans le contexte de ce dossier.

Signataire du Refus global, Françoise Sullivan est une artiste multidisciplinaire qui s’est illustrée dans les milieux de la danse et des arts visuels. Récipiendaire du Prix Paul-Émile-Borduas en 1987, elle obtiendra également un doctorat honoris causa de l’Université York en 1998 et de l’UQAM en 2000, puis sera nommée membre de l’ordre du Canada en 2001. Elle est représentée par la galerie Simon Blais à Montréal et la galerie Jean- Claude Bergeron à Ottawa.

Mario Côté est artiste multidisciplinaire et professeur à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Il a réalisé plus d’une vingtaine d’œuvres vidéo qui abordent les questions du corps-danseur et du corps-lecteur. Il a publié dans le cadre de groupes de recherche, a écrit plusieurs articles sur des artistes et assuré une chronique vidéo dans la revue cinéma 24 Images.