[Hiver 2011]

par Richard Baillargeon

Richard Baillargeon : Les chambres noires que nous avons connues au temps de l’argentique sont maintenant presque chose du passé. Les photographes les ont abandonnées au profit des outils numériques. Comment ce travail sur les chambres noires a-t-il commencé ?

Michel Campeau : J’ai entrepris ce projet, en septembre 2005, au terme de travaux sur le paysage postindustriel1. Comme photographe, j’avais alors le sentiment d’être pris en tenaille entre l’argentique et le numérique, et quand m’est venue l’idée de photographier les chambres noires pour en faire un projet de création, la prise de vue numérique s’est imposée à moi. J’aimais l’instantanéité de la visualisation qu’offrait le procédé, j’aimais aussi les mécanismes de l’appareil numérique, le viseur-écran qui sert de table lumineuse, la possibilité de se départir des images erronées. Et puis, en utilisant le flash électronique dans ce lieu particulier de la création argentique – que l’on doit, en temps normal, protéger des infiltrations lumineuses parasitaires –, il y avait quelque chose, sans que je le veuille véritablement, de provocateur et de sacrilège.

Au départ, je n’avais pas une idée très précise de l’envergure réelle du phénomène d’obsolescence des chambres noires et de la photographie argentique. En amorçant ce travail, qui pour moi est autant une enquête visuelle qu’un hommage au métier de photographe, sur un lieu aussi puissamment « photogénique » parce que marqué par le travail manuel et la patine du temps, j’ai rapidement compris qu’une certaine photographie était en déclin.

Ce travail m’a permis de redécouvrir, tel une sorte d’anthropologue, à la fois un territoire connu et un univers qui appartient d’emblée au monde de la technologie photographique. Ajoutons que l’occasion était belle aussi pour insuffler à ce projet un brin d’ironie. En dépit des hauts cris des inconditionnels des procédés anciens, il est irréfutable que les outils numériques sont un avancement spectaculaire.

Grâce à mon réseau professionnel, j’ai inventorié plus d’une centaine de chambres noires que je me suis mis à photographier et de cela est née une première série2. Par la suite, j’ai voulu voir ailleurs à quoi ressemblaient les chambres noires, examiner en quoi elles se différenciaient des nôtres et je suis ainsi allé photographier celles de La Havane, de Toronto, de Niamey, de Berlin, de Hô Chi Minh-Ville, de Mexico, de Bruxelles et de Paris.

RB : Le regard que tu portes sur les chambres noires semble à première vue celui de l’anthropologue, cependant on a tôt fait de constater que ce regard s’attache aux choses vues de très près. Pourquoi ce choix de jouer le fragment, le détail, la couleur et la chose pour elle-même ?

MC : J’ai réalisé le premier cycle, principalement et très rapidement dans la région montréalaise. L’intérêt que le photographe et éditeur britannique Martin Parr a montré dès ce moment à l’égard des qualités polémiques et esthétiques de mon travail n’a pas favorisé un grand recul critique de ma part. Je pense être un photographe animé par des exigences esthétiques et mes cadrages exercent constamment une tension dans le hors champ du sujet. C’est pourquoi les vues générales des chambres noires me sont apparues inintéressantes.

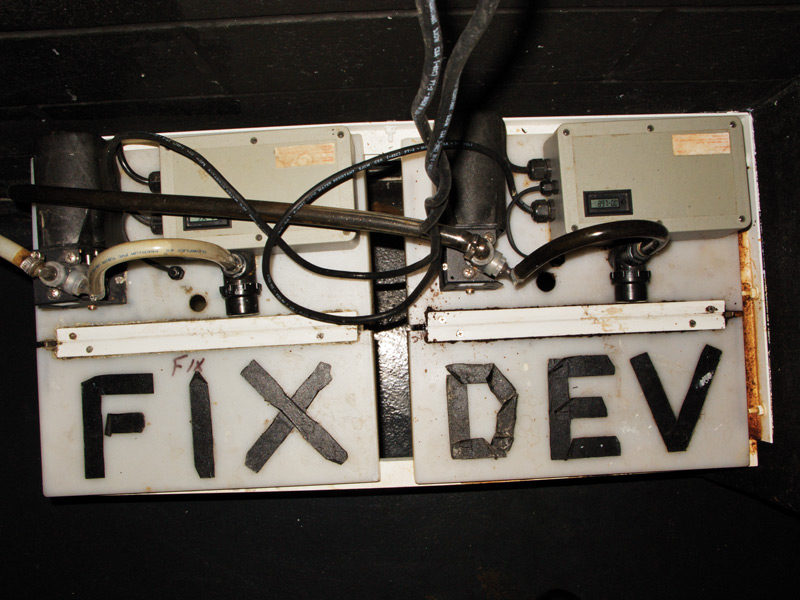

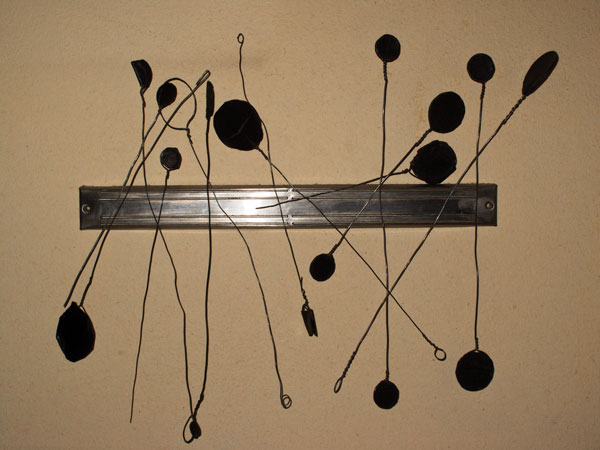

En entreprenant le second cycle, les appareils photo numériques que j’utilise se sont améliorés et le champ angulaire des objectifs s’est accru. Peut-être aussi qu’en privilégiant la prise de vue en mode rapproché, je voulais rendre compte avec plus d’acuité de la diversité architecturale et mécanique des chambres noires visitées. Mais la couleur et le flash électronique sont, je pense, les principaux vecteurs qui donnent tout son sens à cette documentation sur les chambres noires. Ce que j’ai cherché à montrer avec la couleur et la lumière, à travers cette succession de plans rapprochés en apparence formalistes et abstraits, a fondamentalement à voir avec les traces du travail manuel, du labeur et des gestes répétés.

L’une des critiques que l’on fait à l’égard de ce travail, est d’avoir insisté sur la vétusté et le décrépit des lieux photographiés. Je ne vois pas les choses de cette façon : c’est dans de semblables installations que s’est constituée une très large part de l’histoire de la photographie et non pas dans les lieux aseptisés des laboratoires numériques…

RB : Des lieux qui semblent abandonnés, mais ce qui frappe aussi c’est l’aspect bricolé de ce qui nous est montré. Les photographes sont-ils par nature des bricoleurs et, au bout du compte, la photographie ne serait-elle pas essentiellement le lieu d’un vaste bricolage avec le réel ?

MC : On peut, en effet, présumer que les chambres noires sont abandonnées dans la mesure où j’ai fait le choix, dès le début, de les montrer comme des « natures mortes ». L’esthétique que j’ai mise en place ressemblait à celle d’un expert en sinistre photographiant les lieux d’un incident. Mais les chambres noires que j’ai photographiées demeurent, pour la plupart, accessibles et fonctionnelles. Cela dit et en rapport avec la nature des travaux exécutés dans la chambre noire, il est impensable d’éviter l’usure et le décrépit, considérant l’action répétée des substances chimiques qui giclent des bassins, qui s’égouttent de nos mains et qui se répandent sur les planchers, les murs et tout autour.

En ce qui a trait à la question du bricolage, j’ai été étonné de découvrir le bric-à-brac de la plomberie et de l’électricité. J’ai vu beaucoup de débrouillardise chez les portraitistes de Niamey, qui, faute de moyens financiers, trafiquaient leurs lampes inactiniques avec des sacs de plastique, du papier et de la peinture. Mon travail est, en ce sens, un hommage à l’inventivité des artisans des chambres noires.

Pour ce qui est du bricolage avec le réel, mon rapport à la photographie est davantage de l’ordre d’un corps à corps avec la matérialité des choses. Je tire une jouissance de ce formidable pouvoir paradoxal de la photographie à embellir les ruines, à créer du Beau. Cela dit, les références à la peinture qui peuvent être associées à mon travail ne sont pas une finalité en soi. Elles font partie des déclinaisons et du vocabulaire visuel de la photographie, et j’ai appris à me méfier de leur pouvoir de séduction. En fait, j’entretiens un rapport exploratoire et instinctif avec la création photographique.

RB : Votre travail sur les chambres noires a fait l’objet d’une importante publication aux USA. Pour un artiste canadien et québécois, il s’agit là d’une réussite importante et d’une consécration certaine. Comment ce livre a-t-il vu le jour et qu’a-t-il signifié pour la suite des choses ?

MC : La monographie intitulée Darkroom a été publiée en 2007 à l’instigation de Martin Parr qui agissait en tant que coéditeur d’une série d’ouvrages pour Nazraeli Press (Portland, Oregon). En fait, c’est par l’entremise du photographe Donigan Cumming que les premières images du travail sur les chambres noires ont été présentées à Parr qui, justement, était à l’affût de travaux photographiques inédits. Cette publication a véritablement été le coup d’envoi de mon travail sur les chambres noires et depuis ce temps, ça ne dérougit pas. La réaction m’a fait comprendre que ce travail accompagnait un bouleversement historique, celui du passage aux outils numériques, lequel passage nous oblige également à penser autrement les images.

RB : À l’été 2010, ce travail s’est retrouvé parmi les expositions phares des Rencontres internationales de la photographie d’Arles (France). Comme on le sait, Arles est une plaque tournante de la photographie à l’échelle internationale. Comment votre travail a-t-il été reçu là-bas ?

MC : Il y a d’abord eu l’enthousiasme incontestable de François Hébel, directeur des Rencontres d’Arles, qui voulait présenter mes œuvres depuis quelques années déjà. Lui et son équipe ont fait preuve de beaucoup de sensibilité et de cohérence dans le choix et l’accrochage des œuvres, mais aussi dans la projection vidéo présentée lors de l’évènement.

Quant à la réception de mon travail, celle-ci a été très positive et fait augurer de belle façon la poursuite de sa diffusion en Europe. J’y travaille, de concert avec la Galerie Simon Blais.

RB : Qu’en est-il présentement du travail sur les chambres noires ?

MC : Au moment où cet entretien sera publié, j’aurai déjà entrepris ce que je considère être le troisième cycle de ce travail qui prendra en compte quelques nouvelles préoccupations esthétiques, notamment sur la matérialité des archives photographiques et le rangement des appareils analogiques. Ce cylcle débutera par un voyage à Tokyo qui me permettra de découvrir la photographie japonaise qui, semble-t-il, fait encore une large place aux outils argentiques.

La poursuite du travail sur les chambres noires demeure donc au centre de mes préoccupations, tout comme la publication espérée d’une nouvelle monographie qui synthétisera l’ensemble des images et intégrera d’autres travaux conçus autour de l’idée du déclin de la photographie argentique. Dans l’organisation des images du livre, j’essaie de reconstruire ma propre expérience de la chambre noire, les sentiments qui m’animaient lorsque j’y travaillais, tout en évoquant l’inventaire des lieux dans un parcours syncopé. C’est moi que l’on retrouvera en filigrane, mais c’est aussi l’histoire de ce lieu emblématique et longtemps incontournable de la pratique photographique. J’essaie définitivement, par rapport à mes travaux autobiographiques antérieurs, de tenir à distance mes ardeurs introspectives. J’ai en quelque sorte renversé la perspective : antérieurement, je travaillais dans la chambre noire et maintenant, c’est la chambre noire qui me sert de modèle et de prétexte pour créer.

1 Voir Michel Campeau, Territoires : photographies 2001-2004, Montréal, Les 400 coups, 2007.2 Série présentée en 2008 dans l’exposition collective New Typologies lors du premier New York Photo Festival.

Récipiendaire du prix du duc et de la duchesse d’York (2010), de la bourse de carrière Jean-Paul Riopelle (2009) et du prix international de la Photographie d’Higashikawa au Japon (1994), Michel Campeau œuvre dans le domaine de la photographie contemporaine depuis maintenant quatre décennies. Son travail, qui explore les dimensions subjectives et narratives de l’image, interroge les conventions de la photographie documentaire. Une première exposition rétrospective lui était dédiée en 1996 par le Musée canadien de la photographie contemporaine, proposant un bilan de sa production des années 1971 à 1996. Représenté par la galerie Simon Blais (Montréal), Michel Campeau vit et travaille à Montréal.

Richard Baillargeon est anthropologue de formation et il poursuit un travail photographique fondé sur la rencontre de l’image et du texte. Richard Baillargeon a participé activement à la fondation de VU, centre de diffusion et de production de la photographie à Québec. Il a été, de 1989 à 1994, directeur du programme de photographie du Banff Centre for the Arts (Alberta) et directeur artistique du Centre de sculpture Est-Nord-Est à Saint-Jean-Port-Joli (Québec), de 1995 à 1997. Il est présentement professeur à l’École des arts visuels de l’Université Laval.