Par Érika Nimis

Rencontres de Bamako 2015

Les portes de la biennale de Bamako au Mali se sont refermées le 31 décembre 2015. Cette édition anniversaire, dixième du nom1, avait été retardée de deux ans en raison d’une crise majeure survenue en 20122. Quelques semaines avant l’ouverture flottait même un climat d’incertitude3, toutefois vite balayé par l’enthousiasme roboratif de l’équipe organisatrice. Remettre la biennale sur les rails relevait d’autant plus du défi que l’État malien était sorti extrêmement fragilisé d’un conflit ayant divisé le pays en deux pendant toute une année. Mais la culture devait reprendre ses droits et elle l’a fait, avec le soutien logistique de l’Institut français qui a pris en charge le volet production (les tirages des expositions et le catalogue4, véritable bijou d’édition conçu pour la postérité).

Bien que bousculés par des mesures de sécurité renforcées, les organisateurs de la biennale, mus par leur désir de faire renaître l’événement, sont parvenus à déployer tout leur savoir-faire, et la magie des Rencontres a fait le reste. La réussite de cette dixième édition, en dépit des quelques couacs inévitables liés en partie aux ambitions affichées pour cette édition anniversaire, tient, outre la qualité des œuvres présentées, à la force d’une équipe qui a travaillé d’arrache-pied pour que cette biennale ait lieu dans les conditions les plus normales possibles. Elle tient aussi à la détermination fédératrice d’une femme, Bisi Silva (dont nous avons déjà évoqué le parcours dans le numéro précédent5), directrice artistique générale, flanquée de deux jeunes commissaires associés, Antawan I. Byrd et Yves Chatap. Retour sur la programmation de cette édition anniversaire.

Une exposition panafricaine qui interroge le temps. L’appel lancé pour cette édition, dont la thématique était « Telling Time », a reçu plus de huit cents candidatures (contre deux cent cinquante pour l’édition de 2011). Autant dire que le retour de la biennale était fort attendu. Au total, trente-neuf artistes (ou groupes d’artistes) ont « conté le temps » en images dans l’enceinte du Musée national, où se tenait l’exposition panafricaine dont la scénographie sobre avait pour but premier de donner à chaque oeuvre suffisamment d’espace pour respirer. Comment exprimer par l’image fixe et mobile des réalités temporelles multiples : le passé, temps de l’histoire, ses icônes et ses fantômes, le présent dont la perception reste chaotique, noyé dans le mouvement des révolutions et des migrations, et le futur, temps de la fiction, porteur de possibles ?.

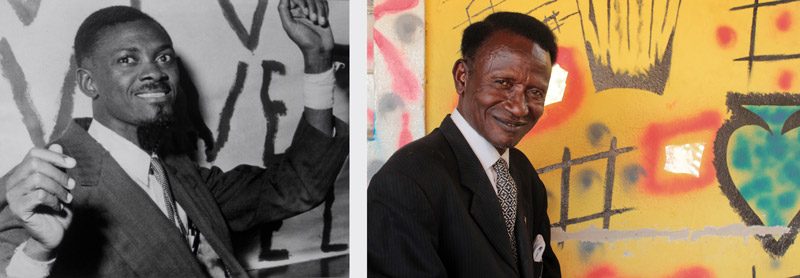

Si l’exposition s’ouvrait sur le temps du recueillement avec les manuscrits de Tombouctou magnifiés par le regard de Seydou Camara et la série d’autoportraits de Sihem Salhi dans Le temps de mes prières, les interrogations sur un présent hanté par son passé revenaient dans un grand nombre d’œuvres, notamment celles qui associent images d’archives et images du présent. Héla Ammar, dans Tarz (qui veut dire « broderie » en arabe), tisse d’un fil rouge différents fragments, personnels ou collectifs, de l’histoire tunisienne marquée du sceau de la révolution. Georges Senga, dans une série de diptyques intitulée Une vie après la mort (primée par le jury des Rencontres), revient sur la mémoire de l’icône de l’indépendance, Patrice Lumumba, incarnée littéralement par un vieil instituteur de Lubumbashi, en République démocratique du Congo.

La photographie de famille argentique, celle de nos souvenirs d’enfance, était aussi présente dans la sélection panafricaine. Lebohang Kganye, primée pour son double projet Her-Story et Heir-Story, nous plonge dans son histoire familiale, grâce à un jeu subtil de superpositions photographiques. Ibrahima Thiam, dans une reconstitution de décor de studio photo en damier, rend hommage au rituel du portrait et à son histoire au Sénégal, tandis que Moussa Kalapo (Mali) présente d’émouvants portraits marqués par le passage du temps, devenus des talismans dans les mains de leurs propriétaires. Enfin, cherchant à réactiver nos sensations argentiques à l’abri des lumières, offrant au visiteur l’occasion de manipuler des diapositives sur une table lumineuse, muni d’un compte-fils, ou de révéler des images sur des papiers photosensibles dans l’espace d’une chambre noire improvisée, George Mahashe présente un travail à la fois réflexif et interactif sur les archives coloniales de son pays, l’Afrique du Sud.

Parmi les découvertes, les Algériens Lola Khalfa, Youcef Krache et Nassim Rouchiche abordent tous trois des sujets qui, bien que très ancrés dans le réel et sa dureté (milieux marginaux, migrants), proposent une vision en noir et blanc à la fois métaphorique et dramatique, travaillée dans les ombres, les transparences, les re-flets et les bougés. Le Marocain Youssef Lahrichi nous fait quant à lui toucher du doigt les infinies possibilités de l’autofiction dans ses Rêveries urbaines. Ces tendances assumées par la nouvelle génération indiquent que le reportage dans son expression la plus traditionnelle, celle de l’image-vérité, est de moins en moins présent au fil des éditions bamakoises.

Autre signe des temps, la place toujours plus importante accordée aux artistes utilisant la vidéo, comme l’Américaine Coco Fusco et sa sublime La confesión, inspirée de l’œuvre du poète cubain Heberto Padilla, ou le Sud-Africain William Kentridge exposé au mémorial Modibo Keita, aux côtés d’un autre artiste majeur qui interroge les incertitudes de notre époque, le Syro-Arménien Hrair Sarkissian. Plusieurs œuvres vidéo ont également été récompensées lors de cette biennale, comme celles de Simon Gush (Afrique du Sud), Prix du jury, ex-æquo avec la photographe Lebohang Kganye, et d’Em’kal Eyongakpa (Cameroun) qui s’est vu décerner la bourse Tierney pour son installation Be-side(s), collage hybride de vidéo-performance, dessins, photographies et poèmes. Cette présence grandissante de la vidéo révèle toutefois une faille majeure sur le plan logistique : le manque d’expertise, mais encore plus celui d’infrastructures adéquates pour présenter dans de bonnes conditions des œuvres multimédias.

Autres temps marquants de cette biennale anniversaire, la programmation officielle célébrait en images l’histoire des Rencontres à travers une exposition rétrospective intitulée [Re]Générations, mais rendait aussi hommage aux artistes récemment disparus : le photographe nigérian J. D. ‘Okhai Ojeikere (1930-2014), à qui une grande rétrospective était consacrée au Musée du district de Bamako, le génie malien de l’art vidéo Bakary Diallo (1979-2014) et Thabiso Sekgala (1981-2014), dont l’œuvre mélancolique exprimant la solitude et l’errance à travers la poésie du banal était présentée dans le cadre de l’exposition panafricaine.

Un Off de qualité et diversifié. À quelques encablures du Musée national, la galerie Medina était au cœur des Rencontres, cherchant à créer du lien entre tous les festivaliers. Dirigée par l’infatigable Igo Diarra, l’espace accueillait « à la malienne » plusieurs événements, dont un symposium organisé à la fois dans l’espace de la galerie et au Conservatoire des arts et métiers multimédia Balla Fasséké Kouyaté, événement qui a permis entre autres à la jeune génération malienne de bénéficier de l’expérience de diverses personnalités venues de tout le continent, en particulier de celle d’Uche Okpa-Iroha (Nigeria), photographe et directeur du Nlele Institute à Lagos, qui n’a pas lésiné sur son temps pour leur transmettre sa vision de la photographie. Uche Okpa-Iroha, déjà lauréat du prix Seydou Keïta en 2009 (la plus haute distinction des Rencontres), fut l’une des stars de cette édition, présent dans l’exposition panafricaine avec sa série The Plantation Boy qui lui a d’ail-leurs valu de rafler à nouveau la récompense ultime, mais aussi venu, en tant que directeur du Nlele Institute, présenter en compagnie du photographe et commissaire Abraham Oghobase la toute première édition du Lagos Open Range, où s’affichent les dernières tendances de la scène photographique nigériane.

Lieu de rencontres, la galerie Medina accueillait également une exposition collective, Peregrinate, présentée par la Kényane Mimi Cherono Ng’ok, une autre figure montante de la photographie continentale, présente aussi dans l’exposition panafricaine, avec un hommage rendu à son ami Thabiso Sekgala, Do You Miss Me? Sometimes, Not Always, une mosaïque d’images couleur ou noir et blanc de différentes tailles, représentant des espaces où rôdent l’absence et la mélancolie.

Autre lieu bougeant du Off, actif tout au long de l’année et connecté sur la vie de son quartier, Hamdallaye, le QG de l’association Espace Partage Photo (EPP/Djaw-Mali), animée par Emmanuel Daou (également présent dans la sélection panafricaine) et Patrick Ertel, assurait un lien entre le festival et les badauds de Bamako qui pouvaient, entre autres réjouissances, visiter, le soir de l’ouverture, une exposition sur les murs du quartier à la lueur de lampes de poche.

Parmi les temps forts du Off, la découverte d’une nouvelle génération de photographes éthiopiens, présentée à la Galerie AD par Chab Touré, professeur et critique d’art, fondateur de la première galerie dédiée à la photographie au Mali. Et pour finir ce rapide tour d’horizon, mon coup de cœur du Off : l’installation photographique in situ de François-Xavier Gbré et Yo-Yo Gonthier au Bla Bla Bar. Déjà en 2011, ce bar branché de la capitale malienne avait accueilli ce projet un peu fou de recouvrir plusieurs murs de sa terrasse de papiers peints photographiques. Il semblerait que pour cette édition, le pari ait été poussé encore plus loin. Et c’était totalement réussi.

La biennale de la transmission. Faire redémarrer un événement de cette envergure après deux années d’interruption passait par un renforcement de l’ancrage local et un soutien de la relève présente sur tous les fronts, jusqu’au commissariat inclusif que Bisi Silva a proposé en invitant ses jeunes collègues Antawan I. Byrd et Yves Chatap. Les anciens, ceux de la première heure, étaient aussi au rendez-vous pour partager leur expertise lors de tables rondes, d’ateliers et de lectures de portfolios. Et pour les nouveaux, le rêve bamakois a pu de nouveau se réaliser : lieu de rencontres, de réseautage, la biennale reste un formidable tremplin pour une diffusion à l’étranger, ses expositions circulant dans les musées et les centres d’art internationaux.

La relève malienne était aussi très présente lors de cette édition, fortement impliquée en amont dans le succès de l’événement. Et crise ou pas crise, les photographes ont continué de produire, comme le prouvait entre autres l’exposition En connexion proposée par Chab Touré à la MAP (Maison africaine de la photographie), dans l’enceinte de la Bibliothèque nationale. Un travail comme celui de Dicko Traoré dite Dickonet, jeune vidéaste et photographe inventive, connectée sur les médias sociaux, laisse entrevoir tout le potentiel des « derniers mouvements esthétiques qu’a connus la production photographique malienne6 ».

Ainsi, la photographie a vite récupéré ses droits en terre bamakoise et la biennale, presque repris vie sous les yeux des festivaliers présents lors de la semaine professionnelle du 31 octobre au 4 novembre 2015. Malgré les quelques frustrations occasionnées par une logistique défaillante sur l’installation des œuvres multimédias et la solitude ressentie par les photographes monolingues, faute de traduction simultanée lors des tables rondes, des ponts se sont créés à Bamako et continuent de se consolider. Les tables rondes ont surtout révélé tout ce qu’il restait à faire pour que la photographie contemporaine sous tous ses aspects (production, diffusion, publication, réflexion) devienne un enjeu local, servi par un discours tout aussi local. Au final, cette dixième édition anniversaire des Rencontres de Bamako restera un moment de retrouvailles fédérateur ayant permis à l’histoire de continuer à s’écrire.

2 Depuis la chute de Kadhafi en 2011, le nord du Mali est déstabilisé par une rébellion touarègue que l’armée malienne, désorganisée et sans moyens, ne parvient pas à briser, ce qui a conduit au coup d’État militaire du 22 mars 2012. Le Nord est alors tombé sous la coupe de groupes liés à Al-Qaïda, dont AQMI et Ansar Eddine, groupes qui seront en partie chassés avec le lancement, en janvier 2013, d’une intervention militaire internationale qui se poursuit actuellement.

3 La biennale allait-elle avoir lieu dans des conditions normales, les journalistes allaient-ils venir suite aux mises en garde du ministère des Affaires étrangères français, qui avait conduit une majorité de rédactions parisiennes à renoncer début septembre au voyage pour des raisons de sécurité ?

4 Bisi Silva, Antawan I. Byrd et Yves Chatap (dir.), Telling Time. Rencontres de Bamako, biennale africaine de la photographie, 10e édition, éditions Kehrer, 2015, 488 pages.

5 Voir Érika Nimis, « Lagos, Nigeria, capitale de la photographie », Ciel variable, no 102 (janvier-mai 2016), p. 48.

Érika Nimis est photographe (ancienne élève de l’École nationale de la photographie d’Arles en France), historienne de l’Afrique, professeure associée au Département d’histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle est l’auteure de trois ouvrages sur l’histoire de la photographie en Afrique de l’Ouest (dont un tiré de sa thèse de doctorat : Photographes d’Afrique de l’Ouest. L’expérience yoruba, Paris, Karthala, 2005). Elle collabore activement à plusieurs revues et a fondé, avec Marian Nur Goni, un blog dédié à la photographie en Afrique : fotota.hypotheses.org.