[Hiver 2005-2006]

La production actuelle marque un passage singulier vers une noirceur ouvrant d’immenses gouffres. Les références constantes aux œuvres antérieures et l’impression fugace de la lumière des derniers photogrammes posent la fuite du temps comme ultime retranchement. À l’éclatement antérieur de la lumière succèdent l’intime et le recueillement. Au regard jusqu’ici amoureux et sensuel, Lacroix donne un ton plus sourd, une certaine profondeur de temps.

par Lisanne Nadeau

[…]la photographie n’est pas affaire seulement de cadrage, ni de visée, et moins encore d’ouverture du diaphragme ou de durée d’exposition, mais de profondeur de temps (au sens où l’on parle de profondeur de champ).

— Hubert Damisch, La dénivelée

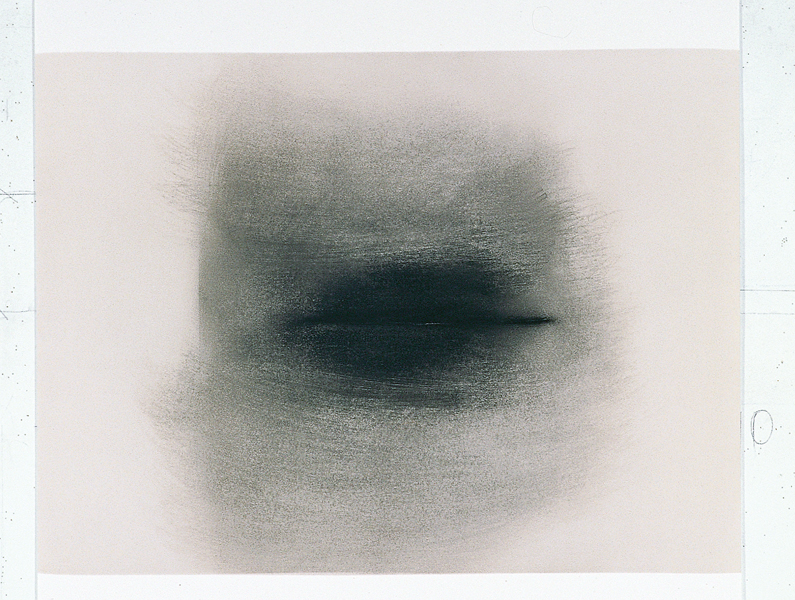

Cette « profondeur de temps ». Une trouvaille langagière qui colle à la toute récente production de Paul Lacroix comme si on l’avait inventée pour elle. Un pan distinct de l’œuvre de l’artiste semble en effet ressortir dans la production des dernières années : l’utilisation du photogramme, l’apparente fuite des signes, cette noirceur qui engouffre tout. Comme si la fugacité portait de manière plus explicite encore cette œuvre en pleine période de maturité.

Mais revenons à cette profondeur de temps. Si on règle la profondeur de champ, pourrions-nous en faire tout autant avec elle ? Pourrions-nous véritablement rechercher quelque régulation dans cette autre profondeur dont il est question ici ? Car aucun calcul ne semble assurer cet accès à la fugacité. Cela survient au contraire, cela nous ramène incessamment à cet état de fait incontournable : la fuite impitoyable du temps, implacable vertige auquel Paul Lacroix ose ici toucher. Après cinquante ans de recherche incessante, dont on a souligné à maintes reprises le caractère prolifique, l’artiste pourrait proclamer son expertise du dessin, de la photographie et de tout ce qui s’invente à leur carrefour. Il pourrait prétendre avoir tout fouillé dans ces domaines et il semble l’avoir fait. Or rien, ici, n’indique cette assurance. De la même manière que, du dessin, il a contourné toutes les règles, de la photographie, il a retenu les effets et les surprises premières dans une pratique vive, avec un regard vierge feignant d’ignorer l’histoire de ces disciplines et l’ensemble de leurs usages traditionnels.

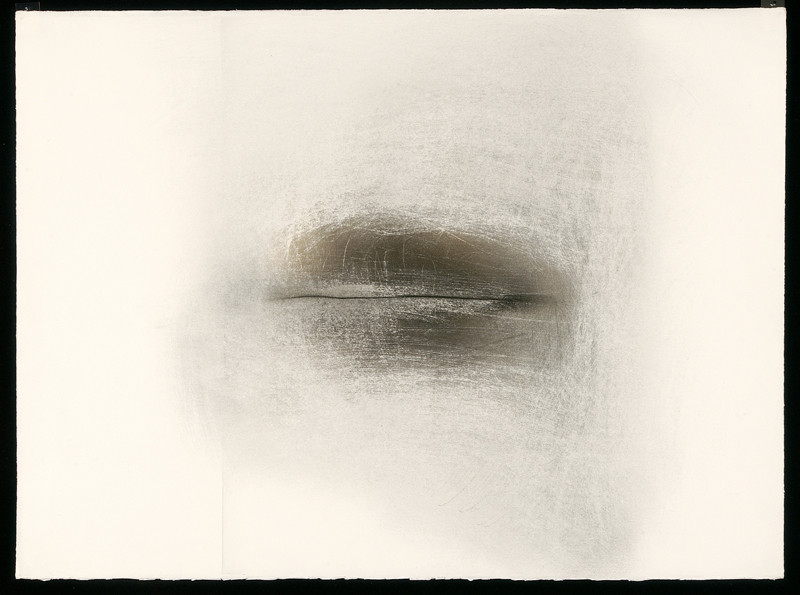

Les images de Paul Lacroix ont un caractère profondément hybride. On en débattra longtemps : dessin ou photographie ? Tout est ici affaire d’inscription de la surface vaste et sensible du papier. Comme de multiples effleurements du monde et des choses. Comme une volonté, aussi, de saisir au vol le réel, perçu dans son caractère le plus impalpable.

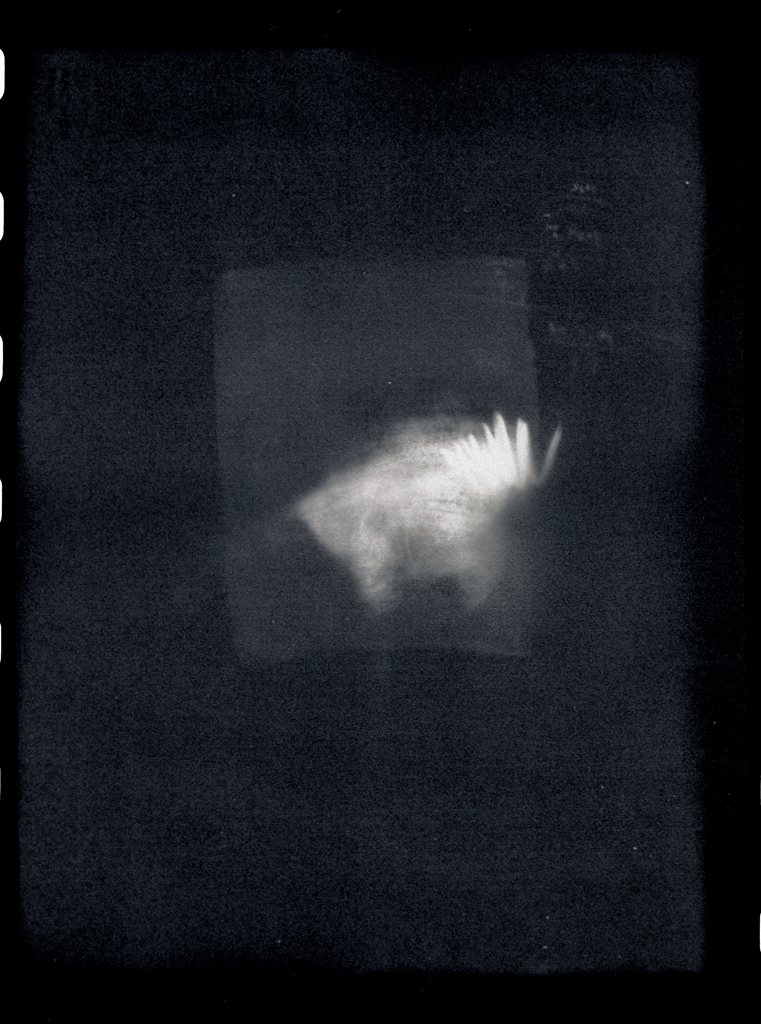

C’est d’abord et avant tout par le dessin, faut-il le rappeler, que Paul Lacroix est arrivé à l’image photographique. Or il a rarement été question, au fil de ce parcours, d’un tracé se voulant virtuose, d’un indice de la main. Quelques décennies se sont ainsi écoulées pour lui, à se consacrer au dessin avec cette volonté constante de fuir l’indicialité d’un geste, l’apparition d’une écriture, à chercher à inscrire sans s’inscrire, soi : par l’utilisation de caches, le saupoudrage de graphite, le report d’images qui n’étaient pas les siennes, le grattage, l’embossage… Puis, au fil de cette démarche hors norme, comme pour aller voir en dehors de soi, surgit un autre mode d’inscription de la surface, plus incontrôlable encore : la lumière. Ce sera donc, dès 1992, tout un travail d’enregistrement des calligraphies que dessinent les ombres au jardin, se sera aussi l’ombre de soi sur les surfaces sauvages du roc, suite de captations d’instants au moyen d’un mode photographique singulier, le Polaroid.

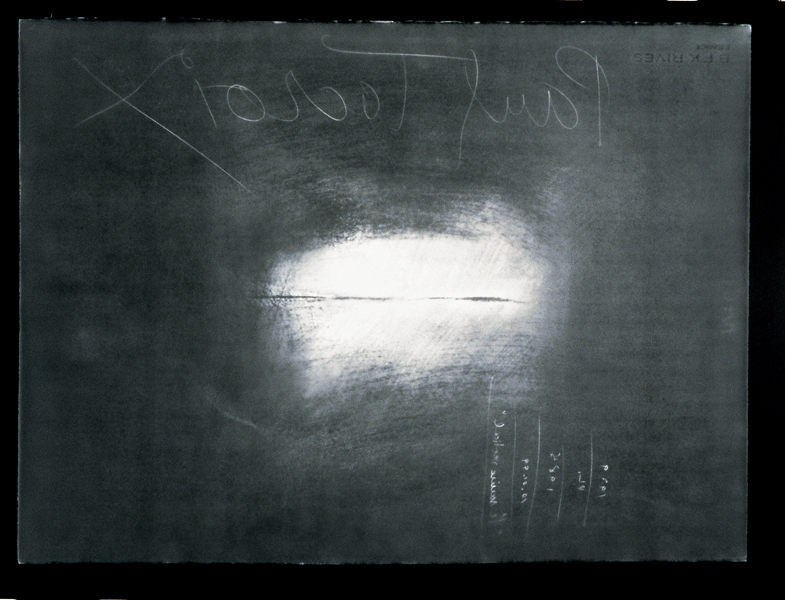

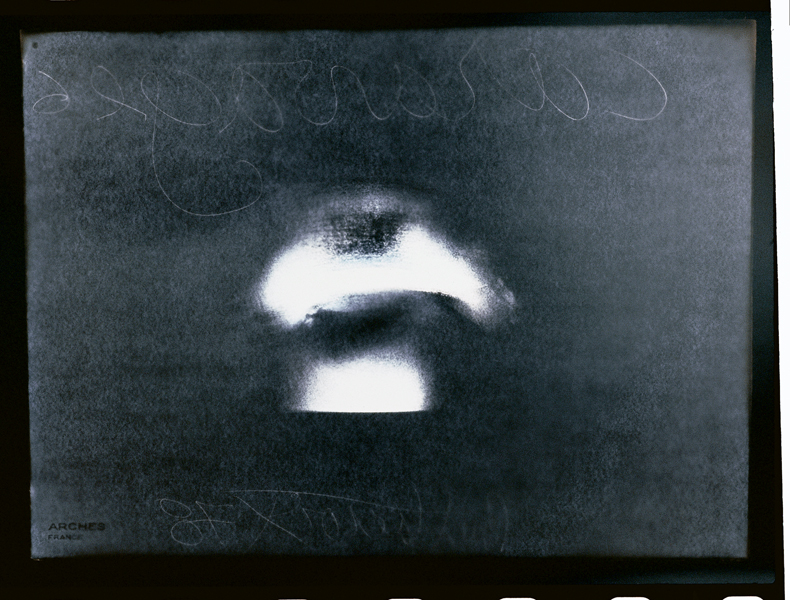

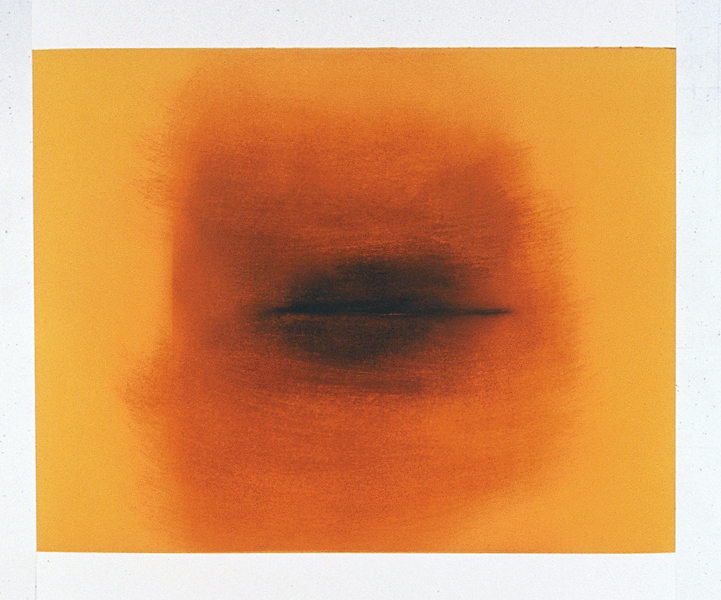

Pourquoi ce regard rétrospectif s’impose-t-il ? C’est qu’en examinant cette œuvre, on ressent le besoin de retours constants aux années antérieures. Et l’exposition que lui a consacrée Laurier Lacroix fait de même… Au moment de sa présentation, notamment au Centre Expression de Saint-Hyacinthe au printemps dernier1, une quarantaine d’années de travail défilaient sous nos yeux. Un nombre élevé d’œuvres, un accrochage trop serré peut-être. Et pourtant ce réflexe de rétrospection n’est pas fortuit. Car les œuvres de Paul Lacroix semblent ne jamais le quitter. Dès l’utilisation des images Polaroid, dans les années 90, on assiste au développement spiralé de sa recherche, mouvement qui le caractérise toujours aujourd’hui et où il se plaît à transfigurer les images déjà réalisées, tel un corpus restreint au sein duquel tout se joue. L’étau se resserre donc sur un ensemble d’œuvres privilégié : les lèvres-horizons des années 70, les mouvements fluides des voiles jetés au jardin vingt ans plus tard et sur lesquels tout un jeu d’ombre complexe fut enregistré, et même quelques dessins érotiques des années 80 souvent retouchés et illisibles aujourd’hui à force de retours et de transfigurations.

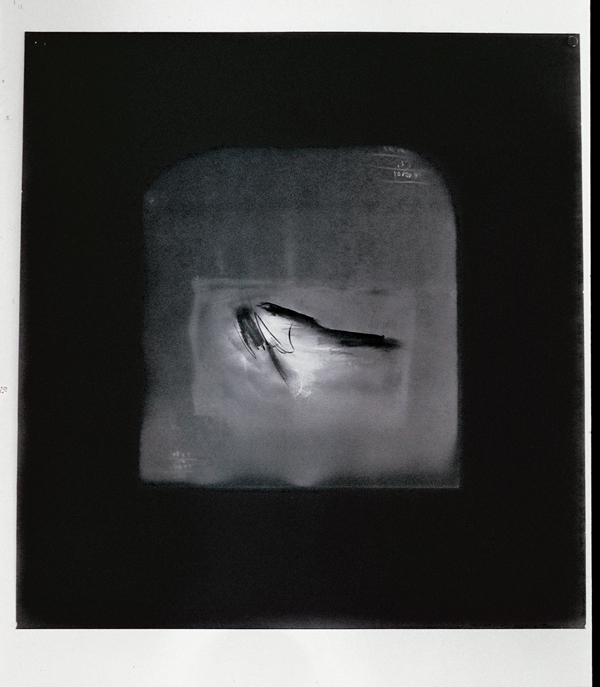

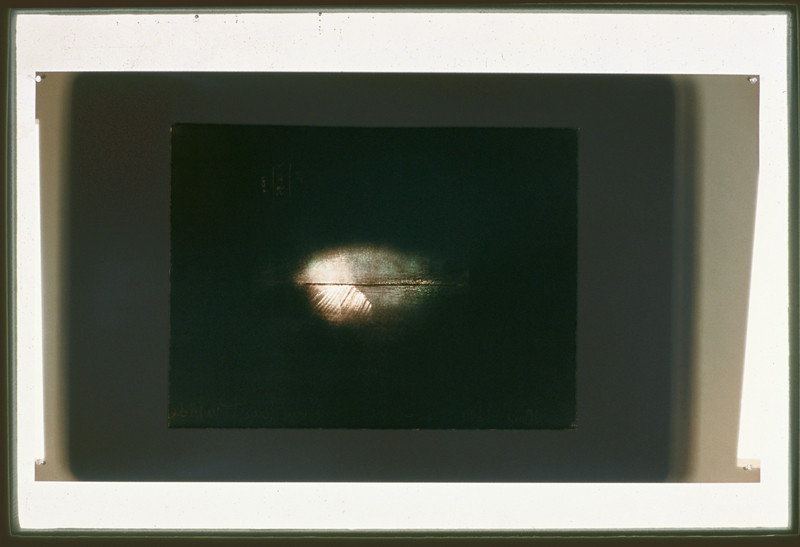

Les images les plus pertinentes de ce parcours sont certes celles où l’élément référentiel s’efface et ne reste qu’une pulsation lumineuse. Parfois les effets du photogramme provoquent une « radiographie » révélant par ailleurs des notes manuscrites inscrites au verso de la page et précisant les années de retouches, d’ajouts. L’image s’en retrouve plus immatérielle encore, fragile et comme en suspens. Et cette transparence toute nouvelle contraste avec les effets crayeux et presque tactiles des images de la dernière décennie, les premiers Polaroid et le travail d’expérimentation de la photocopie.

Pendant de nombreuses années, Paul Lacroix a jeté un regard amoureux sur ce qui constituait ses sujets de prédilection. Aujourd’hui, à quel regard nous convie-t-il ? Il scrute au plus profond de ses propres images, ne les parcourt plus comme un surgissement, mais recherche plus loin comme pour retenir encore, un peu plus, le moment premier d’une certaine fascination.

Dans cette exposition, quelques œuvres nouvelles se retrouvent réunies dans une toute petite salle, tout au fond. Laurier Lacroix a choisi de mettre davantage en valeur le caractère intimiste de ce travail récent. Dans le montage même de cette salle en retrait et dont l’éclairage est tamisé, se révèle ce nouvel assombrissement du travail. Les fonds sont soudainement devenus des abîmes, des gouffres. Paul Lacroix connaît bien le noir, le graphite ayant été toute sa vie son matériau de prédilection. Mais cette noirceur envahit tout aujourd’hui et referme le regard. Par le procédé du photogramme, les traits de graphite deviennent des traînées de lumière, les fonds vastes et lumineux de la page blanche deviennent des plaques d’ombre glissant et se superposant à la noirceur plus vaste encore de leur nouveau support photosensible. Telles de multiples mises en abîme, ces masses, ces cadres, accentuent l’intériorité des images. Ailleurs, ce sont des Polaroid du jardin qui sont transfigurés. Même dans ces vues extérieures, dans ces références au paysage, on ressent un retour sur soi. Les photographies retravaillées et colorées dévoilent des jeux d’ombre sur des draps tendus et flottant au vent. Les images rousses, colorées intensément, sont flamboyantes et prennent l’allure de brasiers contrastant avec la qualité de lumière qui a régi leur prise de vue originelle.

Lacroix ose dire de ses images qu’il s’y trouve peut-être désormais quelque chose de pieux. Il y a en effet ce que l’on pourrait nommer du recueillement dans ces œuvres récentes. Au regard furtif, sensuel, amoureux des années 70, 80 et 90, succède un regard autre, moins festif. Comme si Paul Lacroix regardait du plus profond de son propre regard, sorte de retour interrogatif, voire introspectif sur ces paysages de proximité qui l’ont animé et l’animent encore.

A posteriori, un fait essentiel fait surface, on constate que Paul Lacroix a constamment privilégié l’exemplaire unique : du Polaroid au photogramme qu’il explore aujourd’hui, il utilise la photographie à rebours de son potentiel de reproductibilité. Il y trouve l’expression d’une temporalité qui met en question et cherche à déjouer de manière têtue la notion de durée. Et c’est par cette suite d’instants captés sur le vif qu’il revient paradoxalement et inlassablement sur les images déjà existantes non seulement pour interroger cette durée même, mais pour explorer de plus belle les ressources inépuisables de la visualité.

Créateur prolifique dont la production s’étend sur plus de quarante ans, Paul Lacroix est reconnu pour ses dessins, ses sculptures et, plus récemment, pour ses photographies. Ses œuvres ont fait l’objet de nombreuses expositions et sont présentes dans plusieurs collections publiques et privées. Paul Lacroix vit et travaille à Québec.

Lisanne Nadeau est historienne, critique d’art et commissaire indépendante. Dans les années 80 et 90, elle a été engagée au sein du collectif de la chambre blanche. Elle a présenté une exposition rétrospective des œuvres sur papier de Paul Lacroix au Musée du Québec en 1998. Lisanne Nadeau est actuellement chargée de cours à l’École des arts visuels de l’Université Laval.