[Été 2005]

À la suite de l’attentat du 11 septembre 2001, Charney met un terme à UN DICTIONNAIRE… et consacre l’ultime série au World Trade Center. Ces images servent ici de point d’entrée à l’ensemble du corpus et sont prétexte à une réflexion sur deux enjeux importants d’UN DICTIONNAIRE… : les ruines comme figure de pensée, les corps humains et leur interaction avec le monde bâti en tant que paradigme des rapports sociaux.

par Anne Bénichou

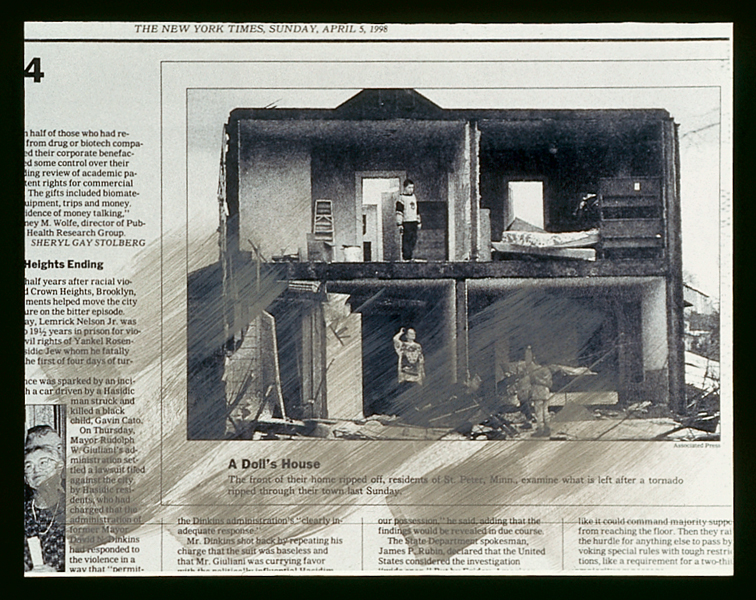

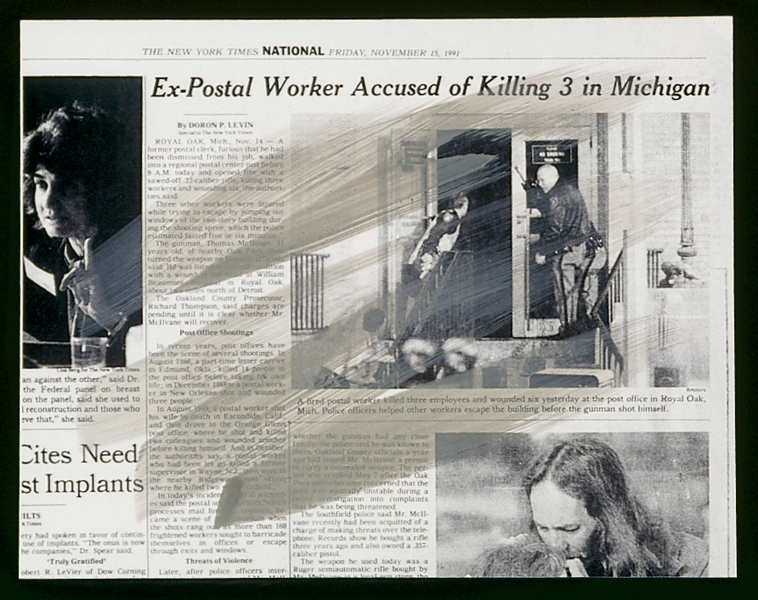

Au début des années soixante-dix, Melvin Charney amorce une œuvre in progress, UN DICTIONNAIRE…, une collection de photographies d’agences de presse, parues dans les quotidiens, dans lesquelles figurent des bâtiments et des villes aux prises avec les événements de l’actualité : les catastrophes naturelles, les guerres, les conflits sociaux, les faits divers, etc.

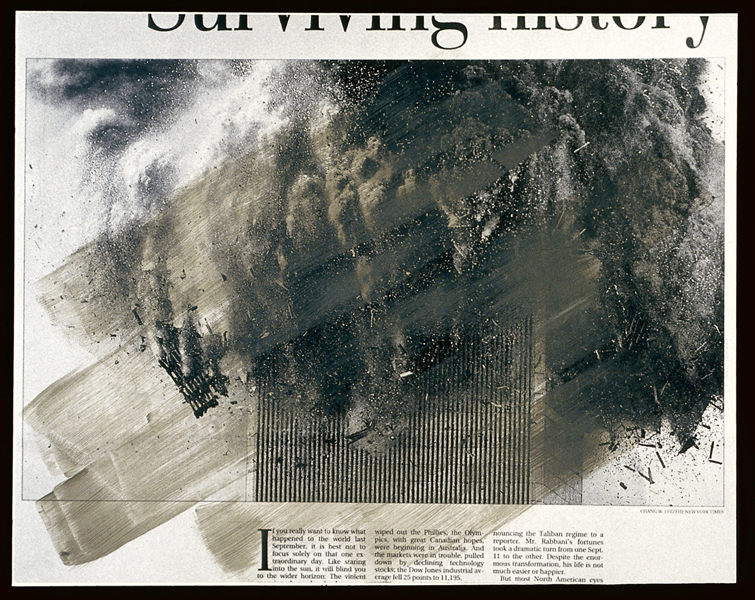

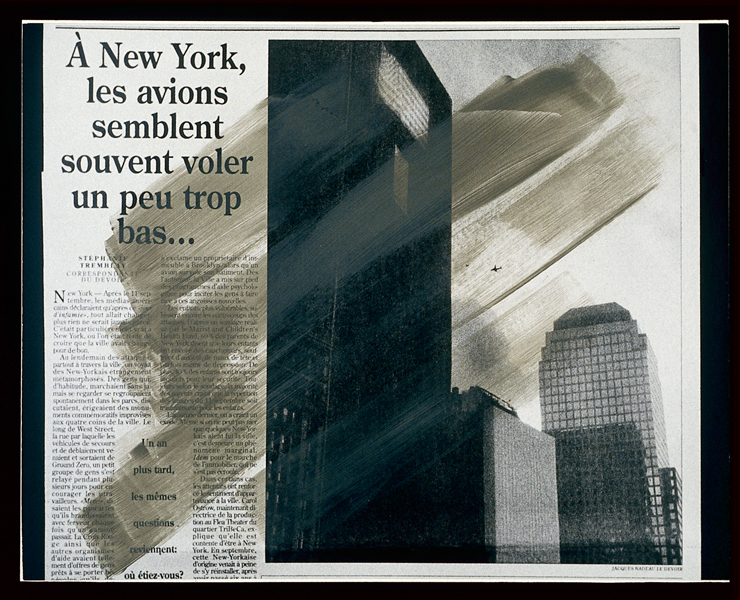

L’artiste photographie les demi-pages des journaux qu’il sélectionne, en intégrant à sa prise de vue des images d’actualité. Puis, il applique sur la surface de chacune des photographies un lavis gris transparent, cette picturalité déjouant le caractère éphémère des images médiatiques. Un système de classification organisé en quarante-six séries, elles-mêmes regroupées en neuf thèmes principaux, permet de faire signifier ces photographies autrement que dans le contexte médiatique dont elles sont issues. À la suite de l’attentat du 11 septembre 2001, Charney met un terme à UN DICTIONNAIRE… et consacre l’ultime série à la destruction du World Trade Center. Onze photographies composent la séquence, à laquelle l’artiste attribue le chiffre « 100 ». Si elle marque la fin d’une entreprise qui aura duré plus de trente ans, la série 100 ne tient pas lieu de conclusion. Elle élargit les modes de circulation à travers les images et ouvre une réflexion critique sur la capacité de certains événements à bouleverser notre compréhension du monde. Dans cet entretien, réalisé en mars 2005, les photographies de l’attentat du 11 septembre servent de point d’entrée à l’ensemble du corpus et sont prétexte à une réflexion sur deux enjeux importants d’UN DICTIONNAIRE… : les ruines comme figure de pensée; les corps humains et leur interaction avec le monde bâti en tant qu’indicateurs de rapports sociaux.

AB : Vous avez introduit dans UN DICTIONNAIRE… onze photographies qui incluent des images de l’attentat du 11 septembre 2001. Comment avez-vous choisi ces clichés parmi la masse d’images médiatiques représentant l’événement ?

MC : Le choix n’a pas été facile. De nombreuses images d’UN DICTIONNAIRE… proviennent du New York Times, New York étant la ville ciblée. J’ai donc pris toutes les éditions du New York Times qui sont parues au cours des neuf mois qui ont suivi l’événement et j’ai réalisé le même travail de repérage lors du premier anniversaire. Il y avait des milliers d’images, l’attentat ayant fait la une des médias du monde entier. Il fallait modifier la méthode régissant le choix des images et redéfinir le système de classification que j’avais déjà créé pour UN DICTIONNAIRE… . La présence d’un édifice au premier plan et des figures humaines comme repères restaient essentielles. Certains thèmes provenant d’autres séries se répétaient : des lieux hors du commun, la destruction d’un bâtiment, son effondrement, des ruines et des décombres. Cependant, une horreur profonde imprègne les images du 11 septembre. C’est l’unique série d’UN DICTIONNAIRE… consacrée à un seul événement. Depuis que je l’ai introduite, je la présente à la verticale comme toutes les autres séries. Néanmoins, comme elle recoupe toutes les catégories, il est évident que je dois la montrer à l’horizontale.

AB : Les catégories d’UN DICTIONNAIRE… ne sont ni thématiques, ni historiques. Votre système de classification souligne-t-il les codes de représentation du photojournalisme ? Cherchez-vous à montrer comment les images médiatiques sont construites ?

MC : Je ne cherche ni à analyser les images, ni à en déchiffrer les codes sous-jacents. UN DICTIONNAIRE… est une archive d’images dont la sélection et l’organisation reflètent les récurrences et les répétitions de certaines configurations. Celles-ci portent les marques des processus qui tracent la gamme de nos interactions avec le monde bâti. Elles indiquent également l’évolution de ces phénomènes.

AB : Parmi les photographies du 11 septembre, quatre sont des images de ruines qui montrent différents stades de destruction. Dans UN DICTIONNAIRE…, plusieurs catégories traitent des bâtiments et des villes en ruine. Vous distinguez, dans les séries 1 – 9, le flux, la décomposition, les ruines et les décombres. Que cherchez-vous à saisir à travers ces nuances ?

MC : J’essaie de faire comprendre les mécanismes fondamentaux sous-jacents aux rapports que nous entretenons avec le monde bâti. Les événements tendent à propulser des édifices, des rues et des villes au premier plan de notre conscience. Certains lieux ordinaires apparaissent héroïques et exemplaires, tandis que d’autres sont dépouillés de leurs signes distinctifs. Il s’agit d’un effondrement des limites de ce qui est habituellement perçu comme « architecture ». Les séries 1 – 9, La structure des événements, montrent des bâtiments et des villes qui sont d’abord isolés, puis fragilisés et emportés par le flux de transformations souvent agressives. La violence prédomine dans ces images, comme si les incendies, les bombardements, les tremblements de terre ne se produisaient que pour mettre à nu les efforts humains ensevelis dans la matière et la structure du monde bâti.

Si on pousse à l’extrême le processus de conceptualisation architecturale, on peut avancer l’idée que tout édifice est issu de ruines. Les ruines présentent suffisamment de traces structurantes pour que l’œil et le cerveau tentent de recomposer ce qu’on imagine avoir été là, ou pouvoir être là. L’architecture moderne du début du XXe siècle peut ainsi être appréhendée comme un relevé archéologique des édifices industriels de la seconde moitié du XIXe siècle, les silos à grain américains par exemple. Après tout, d’où viennent les formes nouvelles ? La forme de la « Très Grande » Bibliothèque nationale de France à Paris peut être perçue comme l’imitation d’une ruine, un bâtiment de maçonnerie qui aurait été bombardé et dont les quatre coins seraient restés intacts. Les ruines forment donc d’excellents monuments, alors que, dans les décombres, on ne voit plus rien…

AB : Vous n’avez sélectionné aucune image de Ground Zero, pour la série 100. Autrement dit, la commémoration de la tragédie, les débats sur la reconstruction du site n’ont pas retenu votre attention. Il me semble d’ailleurs qu’aucun monument commémoratif ne figure dans UN DICTIONNAIRE… L’accent est mis sur la destruction. Comment expliquez-vous cette absence du monument dans une entreprise qui relève très largement de l’archive, et donc de la mémoire ?

MC : UN DICTIONNAIRE… ne contient que des images d’événements. Le Ground Zero est le résultat de l’événement et non l’événement lui-même, la destruction des deux tours du World Trade Center. La notion de monument est toujours liée à la visibilité des choses. Lorsqu’un bâtiment ou une ville sont vus par un milliard de personnes, ce qui est un chiffre normal pour les images d’événements diffusées par les services de presse, ils se dotent d’un cachet, d’une certaine aura. Ils deviennent des monuments. À l’origine, j’avais titré l’œuvre Quelques monuments nationaux afin de souligner le détournement de la notion convenue de monument.

AB : UN DICTIONNAIRE… compte de nombreux bâtiments détruits. Ce sont surtout des architectures ordinaires et vernaculaires. Les Twin Towers constituent un des symboles de l’architecture moderniste. Voyez-vous dans l’événement du 11 septembre, un second échec de l’architecture moderniste ?

MC : L’attaque contre le World Trade Center n’était pas une attaque contre l’architecture, mais contre un symbole de la société américaine. Les édifices les plus hauts au monde sont devenus des armes vouées à leur propre destruction. Leur « monumentalité » a été utilisée pour anéantir le monument et tuer des gens.

UN DICTIONNAIRE… permet surtout de dépasser les catégories convenues : l’architecture, le vernaculaire, le modernisme, etc. Au XIXe siècle, on distinguait ainsi une architecture majeure (les églises, les bâtiments civiques et les monuments nationaux) d’une architecture mineure (par exemple les édifices domestiques constituant les villes). Aujourd’hui, ces distinctions ont disparu. Tout semble relever de l’architecture majeure, de la maison de banlieue à l’édifice parlementaire. Il ne s’agit donc pas d’un échec de l’architecture dite « moderniste », mais de la transformation de l’architecture dans son ensemble, et plus encore. Nous vivons dans un autre monde, mais les discours qui soutiennent nos pratiques demeurent généralement figés dans le passé, et cela vaut aussi pour les discours dits « modernistes ».

De plus, une partie importante de notre savoir architectural est incarnée dans la matérialité des villes et donc difficile à rationaliser, à codifier. UN DICTIONNAIRE… constitue une tentative de déchiffrement de ce savoir. Dans les séries 10 – 19, La structure des structures, des figures génériques apparaissent comme des formes a priori, redéfinies lors de chaque événement. Ces glissements révèlent certaines pratiques par lesquelles nous donnons forme à notre milieu. Prenons le cas du palais de l’Élysée, à Paris, et d’un immeuble d’habitation montréalais. L’accès principal de l’hôtel particulier parisien, situé sur l’étroite rue Saint-Honoré, donne sur une cour pavée au fond de laquelle se trouve l’entrée du bâtiment. À l’intérieur, une enfilade de salons d’apparat ouvre sur les jardins de l’avenue des Champs-Élysées. Si on suit le même trajet à Montréal, on passe de la rue à la ruelle. Ainsi, l’avenue des Champs-Élysées n’est qu’une ruelle, un espace mineur devenu majeur. Le renversement des catégories est pour moi une des révélations d’UN DICTIONNAIRE… C’est un instrument qui permet d’esquisser le contenu de ce savoir tacite… un tapis volant lancé à travers les nuages.

AB : Parmi les clichés du 11 septembre, trois photographies montrent des victimes aux fenêtres des étages supérieurs d’une des deux tours. Dans les deux suivantes, des secouristes fouillent les décombres à la recherche de corps, puis des ouvriers démolissent les restes des édifices. Ce sont des plans assez rapprochés qui permettent de mesurer l’ampleur des ruines à l’échelle du corps humain, et qui rendent compte de l’expérience physique de l’événement. Dans UN DICTIONNAIRE…, vous accordez une attention particulière aux rapports que les individus entretiennent avec le monde bâti, la façon dont ils l’habitent, l’usurpent, le détruisent, etc. La manière dont les hommes vivent l’architecture et les villes semble vous intéresser davantage que l’architecture en tant qu’objet.

MC : La vie des gens m’intéresse autant que le monde des objets dans lequel ils évoluent, même si on me dit parfois que je tends à trop privilégier les objets. Des figures humaines apparaissent dans presque toutes les photographies d’UN DICTIONNAIRE… Elles donnent la mesure de ce que l’on voit. Certaines personnes fouillent des décombres, d’autres brandissent les maquettes de rêveries architecturales. Les séries 20 – 29, que j’appelle les Méta-événements, se concentrent sur des maquettes de bâtiments et de villes présentées par ceux qui détiennent le pouvoir comme les trophées d’un rite primitif. Le degré de pouvoir qu’ils exercent semble être inversement proportionnel à la taille de ces maquettes. Cette séquence se clôt avec des images de bâtiments déserts, trouvées dans les pages d’affaires. Elles annihilent tous les moyens que l’on a pour se positionner par rapport à un discours et à un lieu. Les séries 30 – 39, intitulées Fragmentation, montrent davantage les mécanismes de cette censure. Des militaires dirigent notre regard vers des portes et des fenêtres et fixent notre attention sur de simples détails, la bordure d’un trottoir, le cadre d’une fenêtre. Ces images nous obligent à porter notre attention sur de petits détails, au lieu de nous proposer une vue d’ensemble qui nous permettrait de comprendre ce qui est en train de se passer. Ce monde d’exclusion et d’effacement est repris dans la série suivante, dans laquelle on voit également des gens en contact direct avec le monde bâti. Ils sont piégés par les menus détails de leur vie quotidienne. Ils sont enfermés, prisonniers, exclus, hors du temps, et finalement effacés.

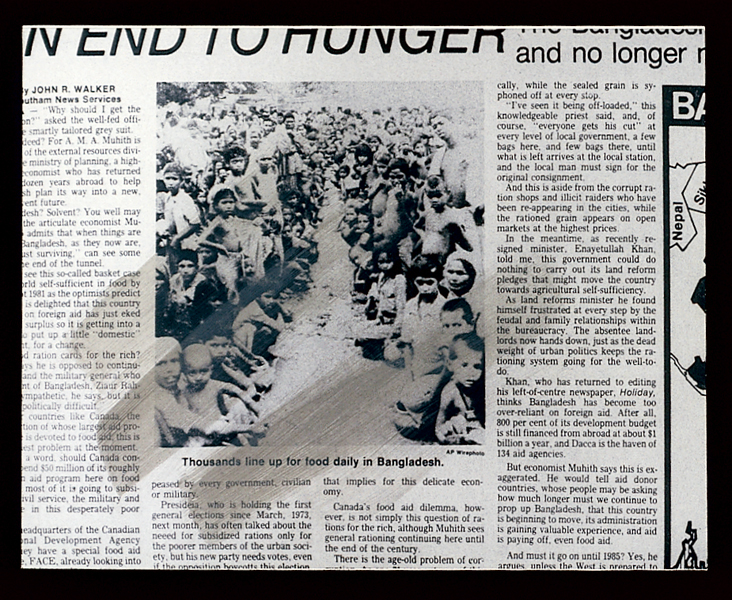

AB : Dans certains clichés d’UN DICTIONNAIRE…, l’architecture disparaît complètement au profit des corps. Je pense à deux images de la série 17, Rues. Dans l’une, des cadavres alignés dessinent une rue ; dans l’autre, ce sont des rangées de femmes et d’enfants attendant une distribution de nourriture au Bangladesh. Ce sont les corps qui dessinent des architectures et des géographies urbaines. Que signifie pour vous ce renversement ?

MC : Certaines cultures ont « donné corps… » : elles ont privilégié l’espace public et ont conçu les villes à partir des voies de circulation et des places. Les places sont des espaces de rencontre ; les voies, des lieux de déplacement, de promenade. On trouve dans UN DICTIONNAIRE… de nombreuses images de places publiques recevant des manifestations, des attroupements de milliers de personnes : les rencontres syndicales à Milan, les immenses manifestations en Russie au moment de la chute du communisme. La configuration de ces lieux publics reflète aussi un narcissisme collectif ; elle est un miroir de la société. Aujourd’hui, la dimension publique des villes est en train de s’effriter, mais le besoin de se rassembler et de donner une figure à ces lieux de rencontre demeure. Dans la série 68 par exemple, lors de la visite d’un chef d’État dans une ville moderne, les soldats sont obligés de dessiner « le carré » d’une place publique avec leurs corps.

UN DICTIONNAIRE… m’a amené à prendre le corps humain comme repère important quant à la façon dont nous occupons l’espace dans cette période de changements profonds. Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, je découpe des images de corps dans les journaux, par exemple des pages de publicité composées d’une vingtaine de vignettes de corps féminins, disposées en grille. Dans une série de photographies peintes, intitulée One Fit Sizes All…, je superpose des dessins à ces images. Il s’agit d’une réflexion sur la standardisation du monde construit qui débute avec Jean Nicolas Louis Durand, dans les premières années du XIXe siècle, et se poursuit aujourd’hui avec les tentatives de modification génétique des tailles, des proportions et du comportement humain afin que le corps corresponde aux espaces de plus en plus étroits érigés par la société. J’ai ensuite réalisé le même type de travail avec les annonces de Bodyworks She-Males publiées dans les journaux. Sur les photographies des corps, présentées selon une composition en grille, j’ai dessiné des ossatures d’édifices recouverts de membranes qui ressemblent à des lambeaux d’épiderme se détachant des corps. La représentation de parties de corps suggère à la fois le démembrement anthropomorphique de toute construction et l’émergence de corps artificiels et homogènes. J’amorce maintenant une troisième série à partir d’images tirées des revues échangistes des années quatre-vingt, sur lesquelles je dessine des figures urbaines génériques. Le narcissisme individuel des corps et le narcissisme collectif des espaces urbains s’y superposent.

AB : Les images médiatiques ont donc à vos yeux une véritable valeur cognitive. Vous développez votre pensée en les manipulant.

MC : Tout à fait, UN DICTIONNAIRE… est une oeuvre qui me permet de me situer par rapport aux événements, aux médias, à tout ce qui gravite autour de moi. Il ne concerne pas uniquement le bâti. Je prends le monde bâti comme une métaphore de ce que l’on vit. UN DICTIONNAIRE… me donne également l’occasion de raconter des histoires…

Melvin Charney est connu pour ses constructions-installations, ses peintures sur photographies et ses œuvres photographiques, telles UN DICTIONNAIRE… (1970-2001), qui ont été largement exposées. Il a représenté le Canada à la 42e Biennale de Venise, en 1986, et à la 7e Biennale d’architecture de Venise, en 2000. Le musée Pushkin, à Moscou, lui consacrera une exposition en 2007. Son œuvre figure dans les collections de nombreux musées et elle a fait l’objet de nombreuses publications (catalogues, anthologies et monographies). Melvin Charney a reçu, entre autres distinctions, le prix Paul-Émile Borduas, en 1996.

Anne Bénichou est professeure d’histoire et de théorie de l’art au Département d’arts visuels de l’Université d’Ottawa. Ses travaux de recherche portent sur la collection et l’archive dans les pratiques artistiques contemporaines. Elle s’intéresse également aux nouvelles formes de documentation de l’art contemporain. Elle collabore régulièrement aux revues Parachute, Critique d’art, Ciel Variable, ETC. Montréal.