[Été 1993]

par Sylvie Parent

Roberto Pellegrinuzzi présente une œuvre différente de son travail antérieur dans laquelle frappe, à première vue, l’utilisation systématique d’un même motif, la feuille. D’arbre, de plante, la feuille occupe à présent tous les travaux récents de l’artiste, le rapport du spectateur avec elle reposant sur une fréquentation régulière, parfois nonchalante, parfois soutenue.

La feuille participe de notre expérience intime avec la nature, elle signifie une nature proche. Motif constant, elle rejoint, chaque fois, le lien affectif qui a été élaboré avec elle, lien qui date des débuts de chacune de nos propres histoires.

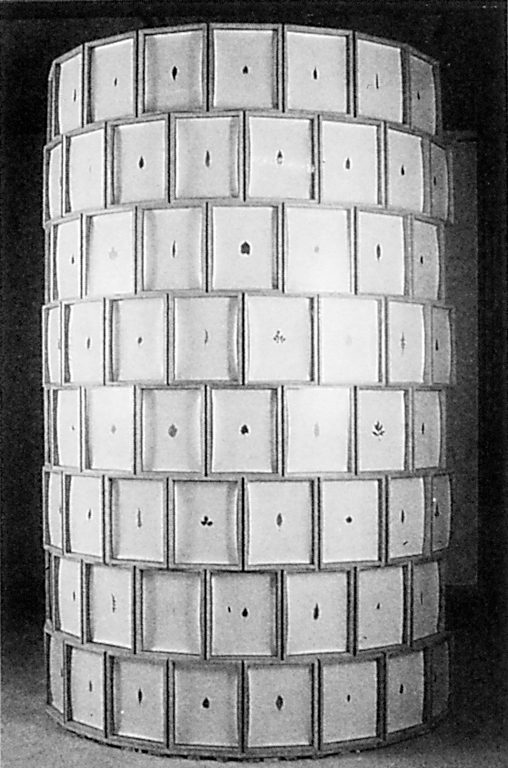

Chasseur d’images

Cette œuvre de 1990, Le Chasseur d’images (feuilles), présente une série de photographies au centre desquelles apparaît une feuille chaque fois différente. Les images épinglées aux extrémités des photographies et leur regroupement inusité rappellent les herbiers et autres collections d’éléments naturels. L’activité qui consiste à prélever des spécimens et à les retirer de leur contexte pour en faire des objets de connaissance relève du travail du scientifique ou du collectionneur. Notre rapport actuel aux images fait de nous des chasseurs actifs ou passifs qui procédons, par la force des choses, à des opérations similaires. Un même désir d’exhaustivité est à l’origine de notre recherche d’un accès illimité au monde par les images, désir devenu dérisoire parce qu’altérant gravement, au contraire, notre rapport direct avec le monde.

Dans cette œuvre, 77 photographies encadrées séparément sont assemblées en une construction semi-circulaire de huit étages. Des impératifs structurels de stabilité motivent la courbure de cet ensemble d’images et l’empilement des cadres, pareil à celui de briques, confirme les affinités avec l’architecture. La construction tridimensionnelle d’images est un procédé constant dans tout le travail de Pellegrinuzzi qui, dans ses œuvres plus anciennes, «architectural» aussi la photographie lorsqu’il en recouvrait une charpente, reproduisant, B plan par plan, la surface originale d’un objet modèle1. Les fac-similés qui résultaient de ces opérations reconstituaient l’objet initial d’une manière particulièrement ambitieuse, compte tenu des possibilités du matériau photographique. Mise en valeur grâce à des éléments tridimensionnels, la photographie camouflait ces mêmes structures, laissant croire qu’elle seule réalisait la simulation des référents, du moins à première vue. Le Chasseur d’images (feuilles) interrompt cette suite d’œuvres. Ici, la photographie entretient un rapport plus conventionnel avec l’objet initial. L’œuvre distingue clairement la construction de l’objet de la présentation de l’image. Cette dissociation sert une interrogation sur la mise en contexte des images. De la feuille à la photographie, de l’arbre aux cadres, bref du milieu naturel à un autre contexte spatial, une série de déplacements s’est accomplie par le biais d’une construction lui permettant de se réaliser. Il est permis de supposer que l’ensemble des feuilles fait sans doute référence à un groupe d’arbres, voire à une forêt. Chaque cadre emprisonne un motif dramatiquement dépourvu de son contexte original et nous amène à considérer que toute image est un fragment impliquant une disparition inestimable.

Nature morte

Cinq photographies de feuilles différentes réunies par une structure métallique composent une Nature morte (1989-1991) troublante. Les images grossies jusqu’à acquérir d’étonnantes proportions forment une plante monstrueuse. Par l’hétérogénéité de ses membres, cette plante semble exposer une sorte de croisement génétique où se côtoieraient tous les acteurs. Le papier photographique découpé recrée les contours de chaque feuille et les nervures soulignées par des reliefs dans le papier contribuent, par leur réalisme, à amplifier un effet perturbant. Si le changement d’échelle important ne nous transportait pas dans un rapport nouveau avec el les, on pourrait dire de ces photographies qu’elles sont, à la manière des œuvres antérieures, des fac-similés de leur modèle. Leur dimension oblige toutefois un rapprochement inhabituel et incite à une attitude d’observation. L’agrandissement souligne les possibilités de travestissement du réel que détient l’appareil-photo comme instrument de vision.

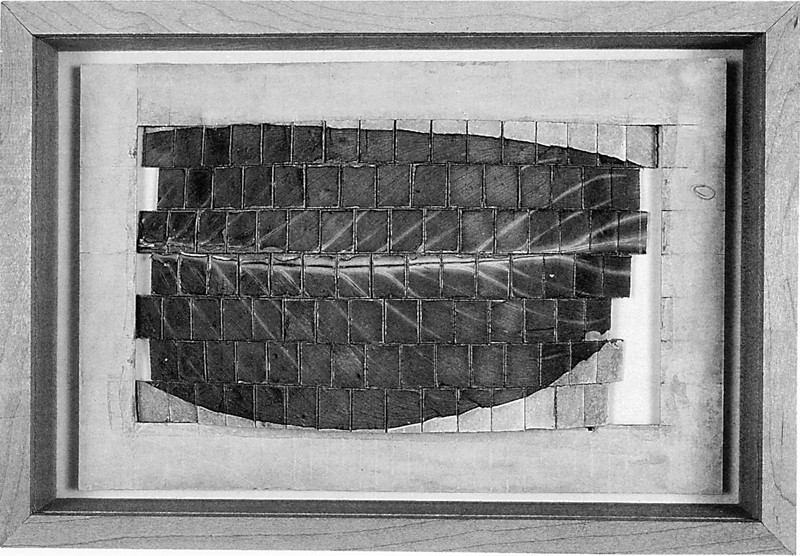

Matrice

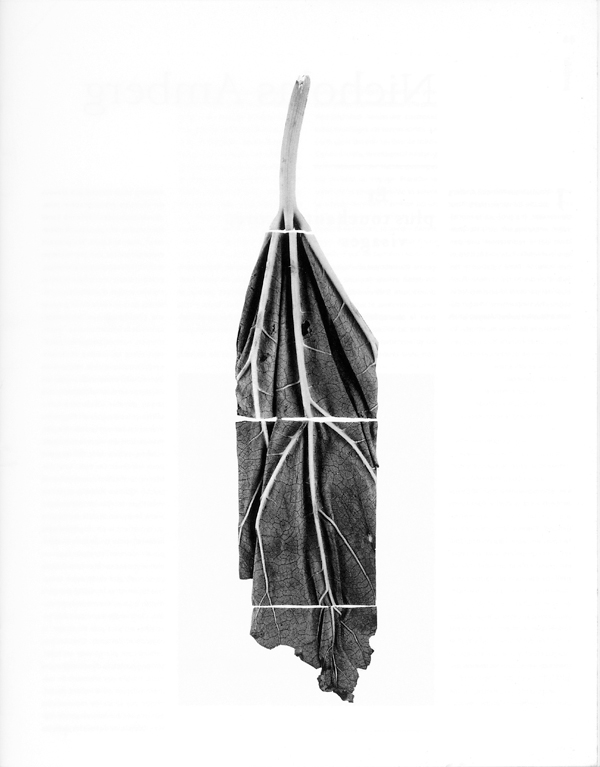

Le Chasseur d’images (détail) (1991) renvoie à Matrice (1991), petit assemblage présentant un spécimen authentique. Les deux œuvres se côtoient et rendent visibles les étapes de transformation du modèle vers la structure qui en résulte. La feuille sous les yeux, il nous est possible de constater l’écart entre les définitions des deux objets, les gains et les pertes découlant de ces opérations. La vraie feuille a été découpée en petits segments réguliers et collée sur une surface convexe. Chaque fragment photographié, agrandi et encadré est assemblé à l’intérieur d’un grand casse-tête, de façon à recréer la forme initiale de la feuille figurant dans Matrice. Si Le Chasseur d’images semble issu de ces opérations, la Matrice n’en est pas moins assujettie à l’architecture qui en résulte. En effet, la segmentation tient compte des contraintes de l’empilement et oblige à amputer les extrémités de la feuille afin de se prêter aux exigences futures de la structure construite. Dans cette corrélation. Matrice est moins le modèle que le modèle réduit, c’est-à-dire une sorte de maquette. Elle signale que l’objet retiré de son contexte par la photographie est déjà marqué par une série de transformations. Dans ce passage d’un monde à un autre, les cadres matérialisent l’activité de cadrage et d’exclusion du contexte, et en soulignent aussi les traces. Ils constituent la mémoire de ce fractionnement.

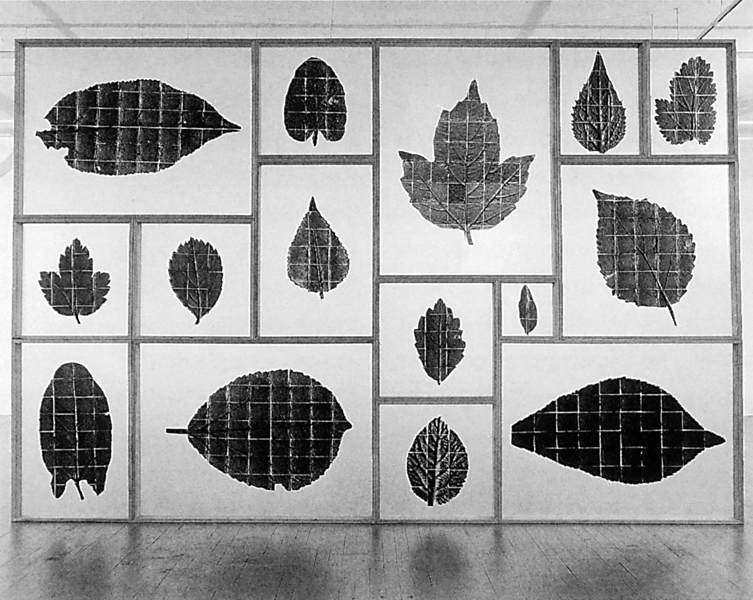

Trophées

Les œuvres intitulées Trophées développent certaines propositions déjà amorcées dans cette série en insistant sur des aspects particuliers. L’utilisation de plus petits formats caractérise cet ensemble d’œuvres, images de feuilles encadrées individuellement pour la plupart, autant d’échantillons se prêtant à une sorte de laboratoire. Les photographies de feuilles voient toujours l’intégrité physique du motif brisée par le même type de fragmentation interne. En morcelant la photo, l’artiste segmente du même coup la feuille comme pour mieux l’assimiler à son contexte photographique. Ces opérations sans cesse répétées d’une œuvre à l’autre montrent une tendance de la photographie devenue presque pathétique dans son désir de dominer le motif. Comme le titre l’indique à propos, les trophées témoignent d’une victoire, d’un assujettissement. Or, l’appropriation de l’objet passe par une transformation si radicale qu’il ne subsiste presque plus rien de son être. La photographie n’atteste pas d’une victoire sur le réel, mais rend compte chaque fois du désir qu’elle a de cette victoire. Trophée #230, par exemple, montre neuf photographies encadrées qui ne parviennent pas à reconstituer entièrement le motif. Le grossissement de la feuille pose ici problème. Les cadres accrochés au mur, les uns contre les autres, paraissent vouloir contenir une feuille, mais omettent des parcelles périphériques du motif. La cohabitation de l’image et des cadres, assez difficile, révèle à la fois l’inefficacité des cadres en tant que structures et l’insubordination des feuilles par rapport aux cadres. Leur forme respective leur interdit une parfaite association et signifie que la réalité est rebelle à la photographie, qu’elle ne peut s’y inclure. Dans Trophée #223, la feuille divisée intérieurement, selon la même structure d’empilement de briques, ne sert plus aucune architecture. Cette fragmentation devient une activité absurde parce que non fondée, sans but. Avec insistance, l’œuvre réitère que tout cadrage consiste en une fragmentation du réel qui nous en prive dramatiquement.

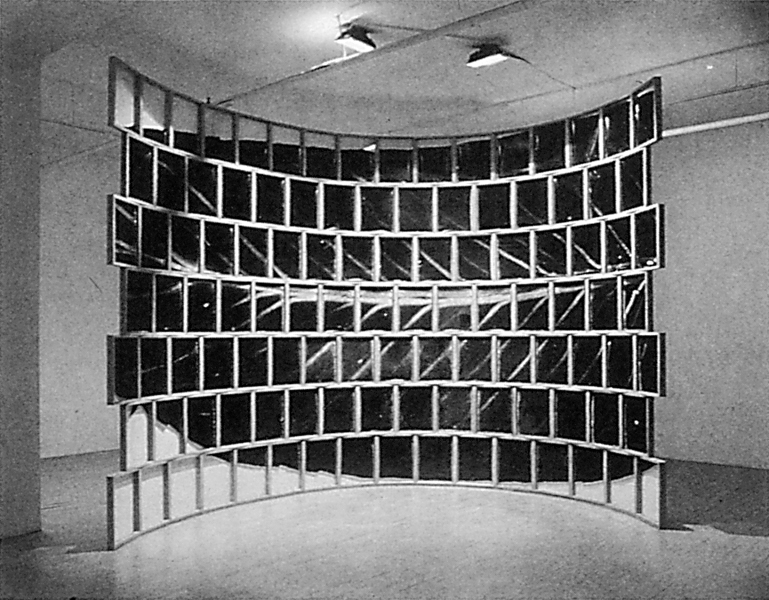

Lanternes

Dans Le Chasseur d’images (Lanternes) (1992), l’artiste emploie des négatifs comme matériau photographique de base. Les lanternes mentionnées dans le titre sont les cadres, devenus eux aussi des boîtes translucides qui laissent agir la lumière. Un grand mur rectangulaire formé de 15 cadres à l’intérieur desquels des ensembles de négatifs recréent, chaque fois, une feuille agrandie, prend place au centre de l’espace. Les négatifs sont utilisés tels quels. Seuls sont découpés ceux qui suivent les inflexions des contours des feuilles. Sans cartons sur lesquels s’appuyer, les négatifs fixés à même le plexiglas paraissent accrochés entre deux états de réel, celui de la feuille originale et celui de l’épreuve positive sur papier. Ainsi suspendus entre deux plexiglas, comme à l’intérieur d’un porte-négatif, ils reproduisent une étape du travail de laboratoire, soit la projection du négatif lors du développement. L’élément principal, accompagné de quelques versions positives, renforce cette interprétation. En effet, les épreuves sur papier accrochées aux murs, de part et d’autre de la cloison, respectent la position que la même image négative occupe dans le polyptyque. Plantées dans le plexiglas, les épingles, encore plus visibles que dans les autres œuvres à cause de la transparence des parois, rappellent aussi que toute image doit être fixée pour assurer une certaine permanence matérielle et visuelle. Bref, l’œuvre nous incite à penser au processus d’élaboration de l’image au cours duquel plusieurs étapes et états de l’image interviennent entre le moment de la saisie et celui du résultat final. Même si les négatifs nous paraissent de plus grandes abstractions que les épreuves positives, celles-ci demeurent des négatifs de négatifs. Les négatifs nous conduisent à l’origine de l’image, à l’objet dont ils sont en quelque sorte plus proches historiquement et physiquement. L’absence de l’objet initial se fait sentir d’autant plus fortement que la mise en scène nous y guide. Une telle présentation rappelle d’autres instruments de vision, comme le microscope, qui grossit les objets captifs et produit une proximité artificielle, mais aussi la radiographie, appareil pénétrant au coeur des choses et permettant un accès visuel à leur structure interne. De telles associations se conjuguent à la mise en scène et rendent explicite le fait que la feuille est une membrane, une sorte de peau motivée par la lumière. Parce que nous avons ainsi accès aux deux côtés de l’image, la minceur de la feuille acquiert toute sa force d’évidence et fait voir ses affinités avec la pellicule photographique, mince elle aussi. Cette minceur propre au support de l’image caractérise également le plan de mise au point. Ce que l’on appelle généralement la profondeur de champ, comme le fait remarquer Henri Van Lier, devrait plutôt être qualifié de minceur de champ parce que désignant «la meilleure différenciation sur la pellicule»2. La minceur de la feuille comme celle du négatif, de l’image, coïncident avec cette minceur de champ. Elle correspond à une fine tranche dans le réel. Tout le reste, l’épaisseur du monde, lui échappe.

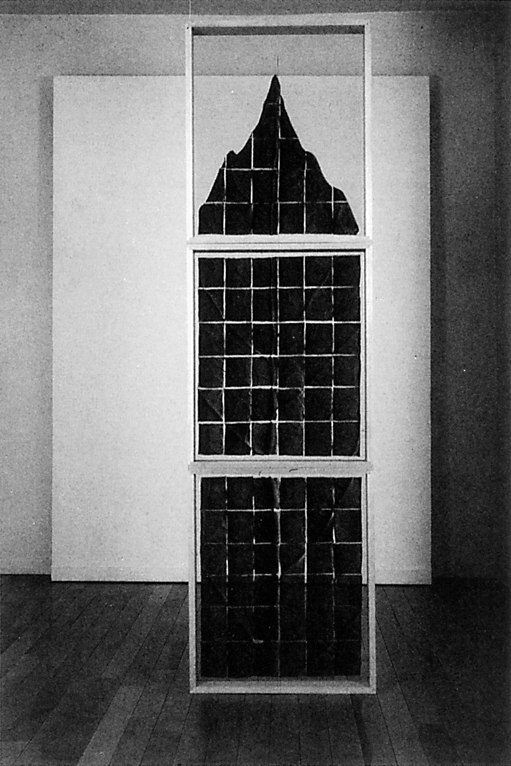

Deux œuvres récentes

Deux œuvres récentes intègrent également des négatifs et exploitent, en les poussant plus loin, les aspects dont il a été question à propos de Lanternes. Entre deux plexiglas transparents. Sans titre (1993) réunit les négatifs de l’image d’une feuille en ne montrant que la partie supérieure de son axe central, le reste de l’image étant absent de la mise en scène. La feuille ainsi mutilée devient une sorte d’abstraction d’elle-même. Le sommet dentelé de la feuille forme une pointe à l’intérieur du cadre du haut et l’ensemble rappelle les architectures en verre, les gratte-ciel. Debout au sol, les trois cadres, un par-dessus l’autre, accentuent la verticalité de la construction. Le quadrillage régulier qui construit l’image renforce cette association. Comme ce genre d’édifice caractérisé par un rapport extérieur-intérieur particulièrement important, l’appareil-photo nous donne la possibilité d’être dans un espace et de voir dans un autre en laissant la lumière s’introduire dans leur espace clos. L’œuvre évoque aussi les vitraux et leur rapport à la lumière qu’ils dirigent à l’intérieur en la magnifiant. Les lentilles, les filtres et autres instruments optiques remplissent de tels rôles. Bref, cette mise en scène, si elle nous éloigne du motif, produit une suite de métaphores justes en même temps que fort poétiques.

Chacun des 12 cadres de Sans titre (12 pièces) (1993) présente un seul négatif correspondant parfaitement à la forme d’une feuille. La figure de la feuille épinglée à une certaine distance du fond semble flotter et porte une ombre qui se démarque distinctement sur le carton derrière elle. Encore une fois, la mise en scène recrée le travail de projection du négatif, mais l’image positive n’existe pas. Suspendues ainsi, dans l’espace et le temps, ces silhouettes insistent sur leur aspect momentané et éphémère. Le dessin sur le papier ressemble davantage à l’ombre d’une vraie feuille qu’à une image positive et souligne une certaine résistance au procédé. Petits morceaux regroupés, d’abord extirpés d’un ensemble, ils figurent peut-être l’extrémité d’une branche. Mais des feuilles, il ne nous reste que des ombres, ce que sont par ailleurs, une fois fixées, les photographies.

L’utilisation du négatif nous ramène donc à l’histoire d’une image photographique comme à celle de la photographie. Cette façon de présenter les négatifs rappelle, en effet, les premiers négatifs sur verre. L’œuvre rejoint ainsi les débuts de la photographie, et des essais comme ceux qu’effectuait, par exemple, William Henry Fox Talbot. En 1839, ce dernier déposait une véritable feuille sur un papier enduit d’une solution chimique de nitrate d’argent. La feuille, en contact direct avec le papier, empêchait la lumière de la traverser et de l’opération résultait une silhouette blanche sur fond noir, une sorte de fac-similé de son objet3. Peut-être n’est-ce donc pas tout à fait un hasard si la feuille, motif et objet, participe déjà aux premiers essais en matière de photographie. Sa disponibilité, sa planéité, ses petites dimensions et sa forme définie la prédisposaient à ce type d’expérience. La feuille représente, sans être irréductible, une unité minimale visible, une entité constituée à l’intérieur du règne végétal. Elle symbolise, à elles eule, l’appropriation de la nature par l’homme, appropriation qui passe par des développements technologiques comme la photographie. La beauté de cette association feuilles-photographies ne s’arrête pas là. Toutes les deux sensibles à la lumière, elles sont motivées par ses lois.

De nombreux textes sur le travail antérieur de Roberto Pellegrinuzzi démontrent admirablement comment ses installations ont la photographie pour objet de réflexion en même temps qu’elles l’utilisent4. De même, cette série de feuilles-photographies dévoile plusieurs aspects intervenant dans l’élaboration de l’image photographique autant que leur impact sur notre rapport au réel. Toujours, les œuvres de Roberto Pellegrinuzzi poussent la photographie hors d’elle-même. Hors de ses limites physiques, hors de sa spécificité, elle est considérée dans son lien à un espace dit réel qui nous entraîne dans un rapport nouveau avec l’image.

Par un revirement habile, c’est alors qu’elle en révèle les origines et les conditions d’existence. Si, d’une part, les œuvres de Pellegrinuzzi encouragent activement les ambitions de la photographie en l’appliquant à des situations nouvelles, d’autre part, les avenues qu’elles proposent questionnent absolument ses ambitions.

Des paysages qui figuraient dans les œuvres antérieures à la feuille qui occupe toutes celles de cette série, du mobilier qui installait la photographie aux cadres qui l’exposent, cette nouvelle série d’œuvres semble ramener motifs et mises en scène à leur expression simplifiée. Ces interventions servent des situations d’observation qui ne conduisent pas forcément à une meilleure compréhension des objets eux-mêmes, mais rendent perceptibles des aspects restés plus obscurs à leur sujet.

Ces exercices se heurtent à l’imperméabilité des lois naturelles qui régissent leur élaboration. En focalisant ainsi son attention et ses opérations sur la feuille, motif naturel et combien signifiant, ce travail tente de se rapprocher du mystère qui anime aussi la photographie.

2 Henri Van Lier, Philosophie de la photographie, Paris, Les Cahiers de la Photographie, 1983, p. 17.

3 Voir certaines de ces images dans : Botanica, photographies de végétaux aux XIX etXXe siècles, Paris, Centre national de la photographie, 1987.

4 Hormis les textes déjà cités ici, voir en particulier : Marie Perreault, Roberto Pellegrinuzzi, Lethbridge, Southern Alberta Art Gallery, 1988; Jacques Doyon, «Roberto Pellegrinuzzi», PARACHUTE, n°46, pp. 120-121; Sylvain Campeau, «Roberto Pellegrinuzzi. De la photographie à l’objet (de la photographie)», PARACHUTE, n°63, pp. 16-23; Thérèse St-Gelais, Colette Tougas, Roberto Pellegrinuzzi, Diagonales Montréal, Éditions Parachute, 1991; Olivier Asselin, Roberto Pellegrinuzzi, Montréal, Galerie Brenda Wallace, 1991 et Vincent Lavoie, «Roberto Pellegrinuzzi», PARACHUTE, n°64, 1991, pp. 51-52.

Originaire de Montréal, Sylvie Parent possède une maîtrise en étude des arts de l’Université du Québec à Montréal. Récipiendaire de plusieurs bourses, elle a fait partie des équipes de travail d’institutions renommées telles The Solomon R. Guggenheim Museum, New-York, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Centre Canadien d’architecture et le Centre International d’art contemporain de Montréal. Bon nombre des textes de Mme Parent sont publiés dans les revues spécialisées en art contemporain au Canada et à l’étranger.

Diplômé en arts visuels de l’Université Laval à Québec,Roberto Pellegrinuzzi vit et travaille à Montréal. Il participe, depuis 1983, à de nombreuses expositions individuelles ou collectives. On retrouve ses œuvres dans plusieurs collections publiques et privées au Canada et à l’étranger. Le travail de Roberto Pellegrinuzzi est diffusé par la Galerie Brenda Wallace de Montréal.