[Été 1990]

par Benoît Chaput

à P.

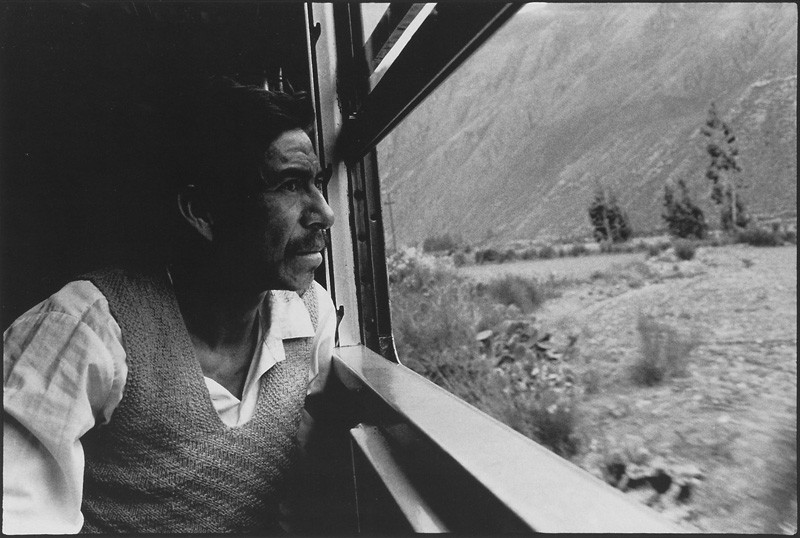

Il vibre, son train avance. Il regarde passer l’Espagne. Triste, il étend le bras. Sa main devant ses yeux cache le soleil. Un peu plus bas, il ne voit plus qu’elle.

Les doigts qui s’étirent, qui s’agitent. Les doigts qui voudraient prendre.

Le paysage ne se laisse pas saisir.

Il sait tout ce qu’il laisse derrière. Il aimerait pouvoir habiter une image romantique de lui-même. À l’autre fenêtre, l’ombre du train court sur les collines sèches. Elles sont peuplées d’idées chaudes et enlacées. Ni folklore, ni nostalgie : ce sont les régions nécessaires qu’il emporte maintenant avec lui. Seuls refuges pour sa colère cachée, traquée. Sa colère qui, au travers des étendues policées, l’a mené dans notre direction.

Le voici : passant près de nous, il respire. Son souffle, avec quelque attention, nous devient visible. Certaines forêts nous tracent le chemin ; c’est là-bas, vers l’élargissement, vers le sourire de l’horizon. Peu à peu, à ses yeux comme aux nôtres, sa main y disparaît, cachée par l’émergence du soleil.