[Été 1990]

par François Piazza

L’important c’est de redevenir les blonds vagabonds du monde. ⎯ Jean Giono, Jean le Bleu.

Partance.

Il fut un temps où quand l’herbe roussie par le froid surgissait lentement hors des plaques de glace, annonçant la déroute de l’hiver, un goût de route me prenait. Un mélange de poussières, de vapeurs d’essence et d’air frais; la sensation d’un manque à peser, tout au début de la courbure des omoplates, là où les brides du sac vous arquent le dos. Peut-être, dans une vie antérieure, étais-je jadis colporteur… ?

La ville autour de moi me mettait à l’étroit. Le familier me devenait carcan, insupportable. Même mes amours semblaient m’enferrer dans la routine des jours. Il me fallait laisser le bonheur rondouillard du quotidien. Le mettre en instance d’attente, quitte à ce qu’il en périsse.

Je n’avais plus envie d’être, mais de devenir.

Partir. Parcourir droit devant soi un ailleurs à la quête d’un autre. Besoin de l’étranger. Arriver, découvrir, effleurer, repartir dans un nouveau décor qui n’en finit jamais. Tout quitter pour des pays qui hantent l’imaginaire où rien n’est sûr, sauf les fantasmes que l’on s’en fait.

Mettre sa vie en vacances tant que dure le désir. Car il était des matins où je connaissais le chagrin furtif de perdre quelque chose en reprenant le chemin. Alors je me mentais en promettant à l’autre, tout juste découvert, des retours éternels qui n’eurent jamais lieu. Le désir de partir est un terrible maître tant qu’on vit sur sa lancée.

Il fut un temps où quand revenait le printemps, heureux et malheureux, tous les deux à la fois, je subissais la loi de mes partances. Je partais.

Échapper à sa peau.

Mettre sa vie en loterie, quêtant le destin le pouce levé. Mourir à petite eau, séché par le soleil sur le bord de la route où passent des bolides indifférents. Seul. Peut-être se maudire d’y être arrivé tout en sentant confusément que dans la chaleur ou dans le froid, statufié par l’attente et le bon vouloir du destin, on vit avec un petit bout de soi qu’on ne se connaissait pas.

« J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans. » (Baudelaire) De toutes ces errances vers ces bouts du monde qui ne l’étaient jamais, je garde des visions en morceaux, des senteurs inachevées, des airs entrecoupés, des silhouettes d’êtres quelque part dans le brouillard de ma mémoire. Ce ne sont pas ceux que j’aurais choisis. Les souvenirs, ça vous pénètre par empathie, en catimini, sans vous demander votre avis.

Mais surtout, il me reste ce que je suis devenu. Dans le départ, on meurt un peu à soi. Ou plutôt on fait le ménage, pour cause de poussières et d’embarras. On s’allège des réalités pour emporter ses rêves, que l’on perdra cheminant. On va voir ailleurs, non pas si on y est puisqu’on y est déjà du moins par la pensée, mais ce que l’on y est. Découvrir au jour le jour cet autre nous qui est toujours juste à côté d’ici.

On en ramène un autre qui vous ressemble comme un frère, rides à part. A preuve, les autres de l’avant que vous avez retrouvés s’y trompent, du moins au premier regard. Mais on est un tout petit peu différent. Eux-mêmes nous deviennent, oh comme un rien ! étrangers comme nous le sommes, juste un peu ! par rapport à notre passé. Nul trajet n’est innocent.

Plus tard, j’ai cru partir. Pour le travail ou le congé. Seul ou avec d’autres, croyant voyager, j’ai suivi les rails de la transhumance. On croit partir à l’aventure, en avion ou en voiture, mais en réalité on suit des chemins balisés d’avance. Pour beaucoup, tout voyage est rond. Ailleurs est pour eux un Holiday Inn, un Club Méditerranée habillés d’un pays tout autour.

On en revient avec des clichés, et parfois des souvenirs d’être passé tout à côté de vérités masquées par la putasserie du tourisme organisé. Aussi quétaine qu’avant, avec en prime des bibelots, des tours Eiffel argentées, des nouveaux mots et des souvenirs en diapos. Nul voyage, vous dis-je, n’est innocent : on en revient avec sa bêtise exotisée.

Tôt ou tard revient le goût du départ. Pas le même qu’avant. Pourtant, là aussi, on veut échapper à sa vie. Un instant. S’offrir, comme dit Jean-Jacques Goldman, une parenthèse, un sursis. On se fuit.

Ce n’est pas comme avant : la vie nous a alourdi. On ne peut plus tout jeter par-dessus bord. On sait qu’on reviendra. À force d’être resté enchaîné au quai des habitudes, on fait partie du port. On s’enfuit.

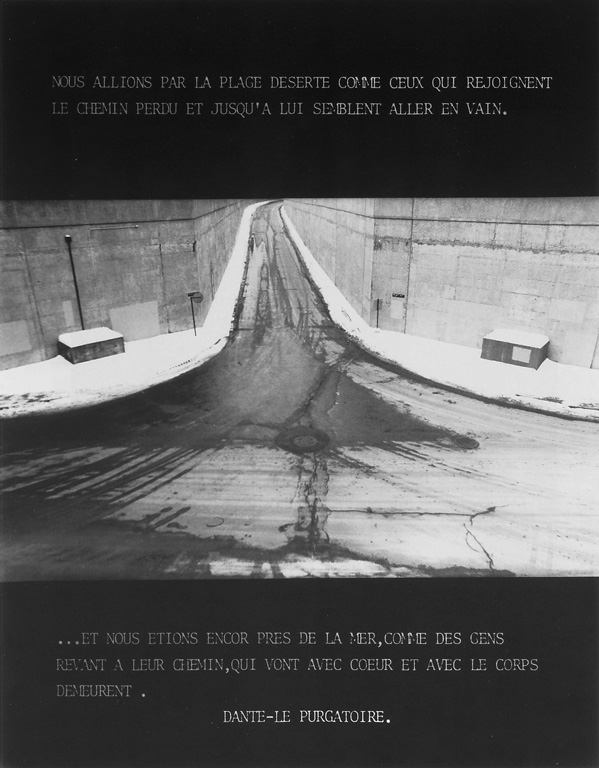

Besoin d’oublier ce qui nous aliène : tout ce qui nous encarcane, mais en particulier ces intimes d’hier qui soudain disparaissent ou deviennent étrangers. On n’a plus le goût d’être ce que l’on est, mais pourtant on sait qu’à peu de chose près, on reviendra presque comme avant. On tourne en rond dans les échangeurs des routes que l’on doit prendre. Avec l’âge, le hasard rétrécit. On repasse souvent au-dessus des lieux que l’on voudrait quitter. Comme pour se donner un zeste de regret.

Un jour ou une nuit qu’on rêve d’échapper, on s’aperçoit qu’autour de soi et du rond familier, tout nous est à la fois étranger et familier. On connaît, si j’ose dire, les lieux de sa vie par voir-dire. On y passe, on en parle mais on ne les voit pas.

On est pris de nouveau par le goût d’aventures. Mais cette fois l’ailleurs est au bout de la rue.

Quand il fait noir quelque part dans moi, j’ai le blues de la rue. Plus besoin de printemps, de soleil ou d’ailleurs. Je pars.

Je marche seul…

Montréal est une île où se cachent des villes, des quartiers, des forêts inconnues. Où les rues se mettent à bavarder pour peu que le passant veuille les écouter.

De toutes ces errances vers ces

bouts du monde qui ne l’étaient jamais,

je garde des visions en morceaux,

des senteurs inachevées, des airs

entrecoupés, des silhouettes d’êtres

quelque part dans le brouillard

de ma mémoire.

La Biche (extrait)

Je m’arrête en bordure d une route après avoir franchi un pâturage abandonné ; je voudrais m’abreuver dans le petit cours d’eau, sous les trembles et les peupliers dégarnis. Il fait presque nuit maintenant et je devrais continuer mon chemin, traverser la route et me mettre à l’abri jusqu’au matin dans les hautes herbes d’une prairie.

Ah ! je suis épuisée, je suis triste et je souffre ! Je crois que je vais m’effondrer ; mes yeux sont embués de sueur. Dormir, dormir, ne plus penser, ne plus être, me reposer de la vie, ne plus avoir de poursuivants, ne plus guetter, ne plus fuir, m assoupir au creux d’un ravin ! ⎯ Daniel Gagnon