[Automne 2005]

par Alain Laframboise

Pour saisir les liens qu’entretiennent la photographie et le temps, dans cette série photographique de, il faut y entrer par étapes, en découvrir les nombreuses strates à l’oeuvre, car il semble bien que ce soit ainsi qu’elle se livre au spectateur, en empruntant les méandres de la mémoire.

Granche était capable, on le sait, de jouer aussi bien avec Brunelleschi qu’avec Malevitch ; son œuvre s’étend des subversions postminimalistes de ses premières sculptures, passe par une pratique savante de l’in situ pour aboutir à des installations où la capacité de suggestion narrative se déploie dans la mesure même où tous les registres d’une histoire de l’art s’avèrent exploités avec humour et virtuosité.

Ces photos, prises « en ville », font penser, parmi d’autres, à cette œuvre de 1988 de Granche, Gravité/Cité/Ennuagé (fig. 1), qui prenait l’aspect d’une grande maquette d’une ville où l’on reconnaissait des gratte-ciel montréalais, tous inclinés, comme leurs propres ombres. Ville fabuleuse, voyageuse, instable, en anamorphose et posée sur des rails ferroviaires.

Comment ne pas songer, devant tous ces miroirs convexes apparaissant dans ces photographies, au célèbre autoportrait de Parmigianino1(fig. 2) ? L’artiste y reproduisit la courbure étrange que donne à tous les éléments de cette architecture intérieure ce miroir de barbier. Il fit de même pour ses traits : le visage se déforme, la main devient monstrueusement grande. En reconduisant fidèlement les apparences, et leur métamorphose en ce miroir, Parmigianino montrait aussi leur instabilité, il introduisait une inquiétude au cœur de ce qu’on croyait être une forme de la maîtrise de l’homme sur les choses.

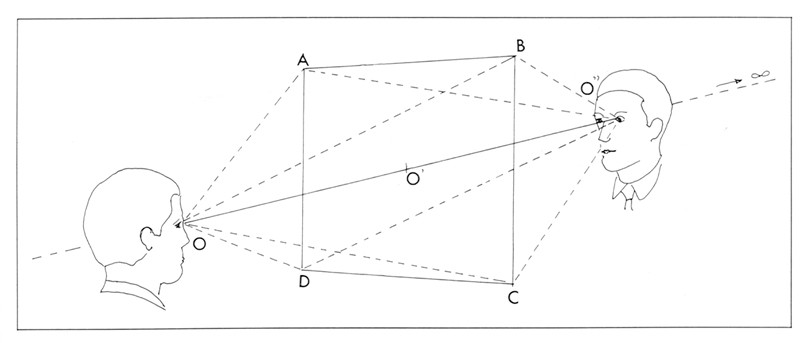

Un miroir en rappelant un autre, revenons, un siècle plus tôt, à un moment fondateur de l’histoire de l’art occidental où le miroir et l’architecture se sont justement rencontrés, celui qui vit Filippo Brunelleschi, le grand architecte à qui nous devons les constructions les plus déterminantes du Quattrocento florentin, mettre au point, vers 1415, le prototype même de la peinture de la Renaissance. Ce petit tableau carré (la tavoletta), d’environ 28 centimètres de côté, représentait le baptistère de Saint-Jean à Florence, vu du porche central de la cathédrale de Sainte-Marie-des-Fleurs. C’était l’invention de la perspective monofocale et sa démonstration. Brunelleschi avait voulu que l’on regardât sa tavoletta non pas directement, mais bien plutôt sa réflexion dans un miroir2. En se plaçant derrière le tableau et en regardant son reflet dans un miroir à travers un petit trou situé exactement au point de fuite de la perspective, on avait l’illusion d’être en face du baptistère (fig. 3). Du même coup, ce prototype montrait l’équivalence structurale du point de vue et du point de fuite (fig. 4). La tavoletta était une invention d’architecte, la recherche d’un moyen pour mieux représenter des architectures « comme l’oeil les voit », disait-on à l’époque3. Un peu plus tard, Piero della Francesca peindra des vues de cités idéales, vides, parfaites et qui ne portent aucune trace du passage du temps (fig. 5). Mais la perspective, que l’on croit capable, à quelques réserves près, de représenter la réalité mondaine tel que le regard humain la perçoit, possède aussi ce pouvoir coercitif de régler la perception de l’image du spectateur, de le diriger. L’espace que l’on nomme agrégatif, des tableaux d’avant l’invention de la perspective, laissait errer le regard qui pouvait aussi bien saisir l’ensemble de l’image que se perdre dans les détails. Pas de point de fuite, pas de destination ultime du regard4.

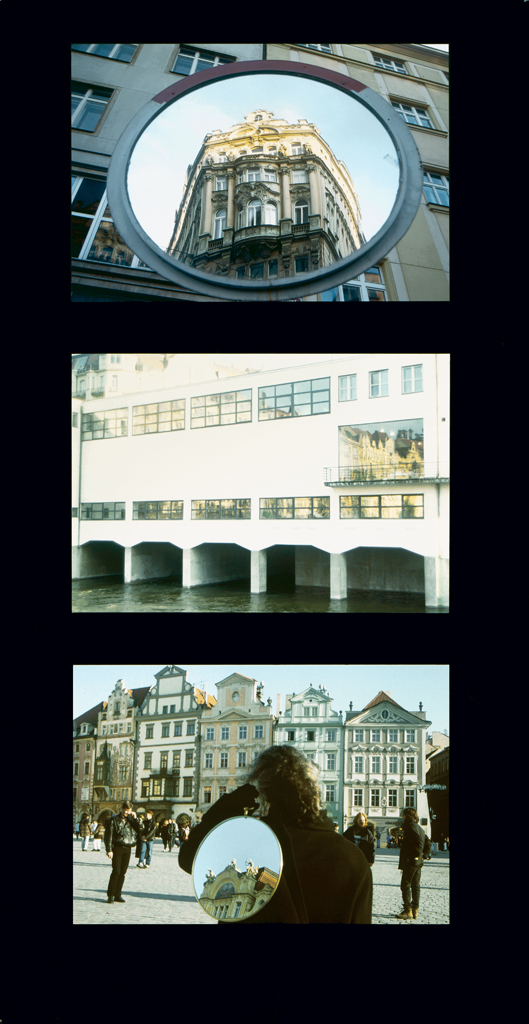

La photographie est l’affaire d’un oeil, comme le tableau à la Renaissance. Un œil et un point de fuite. Mais les photos de Granche ouvrent des trouées dans le tissu ordonné de l’image. Alors que la photographie organise l’image et dirige le regard, comme le fait la perspective, ces trouées, bien que s’inscrivant dans la logique constructive de l’image, ont un effet de rupture, elles tirent notre attention ailleurs, hors du « vrai » sujet. Voici donc une vue urbaine prise en pleine action (la promenade touristique). Prague et ses splendeurs baroques. Mais la photo fuit, comme on le dirait d’un réservoir. Ainsi on passe du point de fuite à cette perte dans l’image.

Autre association inévitable, ces fenêtres, le plus souvent circulaires, percées dans ces murs qui interdisent l’accès aux chantiers de construction. Ces hublots nous laissent entrevoir plus ou moins bien les bâtiments qu’on érige. Ils surgissent sur/dans des écrans couverts d’affiches de spectacles qu’on annonce, provoquant de brusques avancées et reculs.

Ces photos de Granche appartiennent à leur époque, elles sont datées : une part des architectures, les voitures, la façon dont les gens sont habillés, tout nous dit l’actualité de ces clichés. Mais par ces béances qui se creusent apparaît parfois une façade classique, une gare ancienne, une église gothique ou quelque splendeur baroque consacrée qui rappellent une vue gravée du XVIIe siècle, ou l’illustration d’un manuscrit du XVIe siècle qui figura dans la collection de Rodolphe II, ou un détail d’un tableau plus tardif. C’est l’œil dans le rétroviseur.

Il y a d’abord l’ambulation du promeneur dans la ville à la recherche de « morceaux choisis » que lui ont déjà fait voir les guides touristiques dans leurs pages saturées de couleurs. Cet exercice est toujours une mise à l’épreuve étrangement inquiétante entre ce que l’on s’attend à voir, à reconnaître, déjà décalé par anticipation des reproductions, et ce que le monde de l’expérience nous propose à un moment précis. Les choses ne « collent » jamais et pourtant nous nous efforçons d’oublier cet écart entre les photos imprimées des guides et les palais, les églises, les vues urbaines. Puis il y a l’ambulation du regard, qui cherche, trie et triche, qui regarde ailleurs, un coup d’œil sur les monuments, un autre à la dérobée, au hasard. En outre, la reproduction photographique de ces guides touristiques est toujours fragmentaire, elle dissimule ou omet l’environnement de tel ou tel bâtiment. Elle nous apprend à voir par morceaux, par détails. La cadrage est serré, mesuré, centré. Les photos de Granche, elles, sont le résultat d’« accidents de parcours » : asymétries, déséquilibres, violents contrastes lumineux. Prises au vol, elles portent la marque de l’instant alors que beaucoup de photographies, comme le font les tableaux, offrent au spectateur une éternité figée, lisse, un équilibre parfait.

Dans cette flânerie à travers Prague, une femme nous montre le chemin. C’est cette silhouette noire, presque invisible, qui apparaît en creux, comme découpée dans le paysage urbain ; elle est porteuse de ce miroir-oculus, telle une figure allégorique chargée de son attribut. On la retrouve sur presque toutes les photos, étrangement privée de la vue des images apparaissant sur son fardeau. Elle promène son miroir et c’est le photographe qui choisit le moment crucial.

Évoquons encore un autre miroir convexe. Le bouclier poli comme un miroir qu’Athéna offrit à Persée afin qu’il pût affronter et vaincre Méduse dont le regard pétrifiait quiconque osait la regarder. Grâce au glaive que lui avait donné Hermès et à ce bouclier réfléchissant, Persée, sans la regarder en face, fut en mesure de trancher la tête de Méduse qui, en apercevant son reflet, se changea en pierre5 (fig. 6). Méduse restera pour toujours à la ressemblance de sa propre surprise au moment où elle s’aperçut dans le bouclier de Persée. Granche, lui, a bien pris garde de figer son propre reflet. Le miroir, saisi par chaque photographie est ici l’image même du prélèvement, et à l’image de l’oeil qui choisit, de cet instant où l’œil choisit et que veut capter le photographe. Il nous montre, de fait, la pensée de l’artiste en action.

Ce miroir convexe qui se balance de manière désordonnée à travers la ville finit par prendre ultimement l’aspect d’un énorme pendule qui en réfléchirait, au hasard, des aspects inusités, sans jamais cesser de marquer le temps. Ainsi, ces photos de Granche montrent-elles le caractère insaisissable du temps. Les moments accumulés ne permettent ni de le rattraper ni de le reconstituer. Mais ils sont la marque de ces tentatives pour le capturer et ainsi arrêter le pendule.

1 Autoportrait au miroir convexe, 1523-1524, huile sur bois, diamètre 24,4 cm, Vienne, Kunsthistorisches Museum.

2 Il ne faut pas oublier qu’à la Renaissance le miroir est très important pour les artistes. Léonard leur conseille de regarder leurs tableaux dans des miroirs pour en découvrir les imperfections, mais surtout le miroir a une fonction précise qui lui est assignée dans le circuit de la représentation. Il est le guide du peintre, dit-on alors, et l’image du miroir est considérée analogue à celle qui s’inscrit dans l’œil et analogue à celle que le peintre construit sur le plan (si on la regarde d’un seul œil). Comme l’a formulé H. Damisch, la théorie perspectiviste impose une réduction des conditions de la vision et des conditions de la représentation aux conditions de la réflexion spéculaire. Cf. L’origine de la perspective, Paris, Macula, 1987.

3 Cette perspectiva artificialis prétendait donc astreindre la représentation aux lois de l’optique, de la perspectiva naturalis. On ne cherchait plus à imiter l’espace, on s’était donné une règle de construction de l’espace qu’on disait coïncider avec les conditions de la vision.

4 Avec la construction de la perspective, le point de fuite fait apparaître l’infini dans le tableau. L’infini quitte la seule sphère du divin pour entrer dans celle de l’homme.

5 Méduse qu’autrement on pourrait considérer comme la patronne des artistes puisqu’elle avait ce pouvoir de figer tout moment pour l’éternité, ce qui constituait une part des objectifs des peintres et sculpteurs de la Renaissance.

Pierre Granche (Montréal, 1948-1997), diplômé de l’École des beaux-arts de Montréal et de l’Université de Vincennes à Paris, fut professeur au Département d’histoire de l’art de l’Université de Montréal (1974-1997). Artiste reconnu comme figure de proue des arts visuels au Québec, Pierre Granche est l’auteur de quantité d’oeuvres publiques intégrées, tant au paysage montréalais qu’à l’étranger.

Alain Laframboise poursuit une recherche artistique sous forme de montages tridimensionnels (ses boîtes) et de photographies qui explorent les mécanismes de la représentation. Il enseigne également l’histoire et la théorie de l’art à l’Université de Montréal. Il est représenté par la Galerie Graff à Montréal. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections publiques.