[27 mars 2025]

Festival Art Souterrain

Différents sites, Montréal

15.03.2025 – 06.04.2025

Par Jérôme Delgado

Parler de l’habitat en temps de crise du logement et d’enjeux migratoires s’avère tout à fait pertinent et raisonnable. En faisant de cette notion la thématique de sa 17e édition, le festival Art Souterrain manifeste certes de l’empathie, mais place surtout la création au-devant de l’actualité. Et en particulier les pratiques photographiques, celles de dix-sept artistes (sur la trentaine exposée). Représenter la réalité ou y faire écho demeure, en ce sens, une voie forte chez les photographes, bien que les utopies, ou dystopies, ne manquent pas.

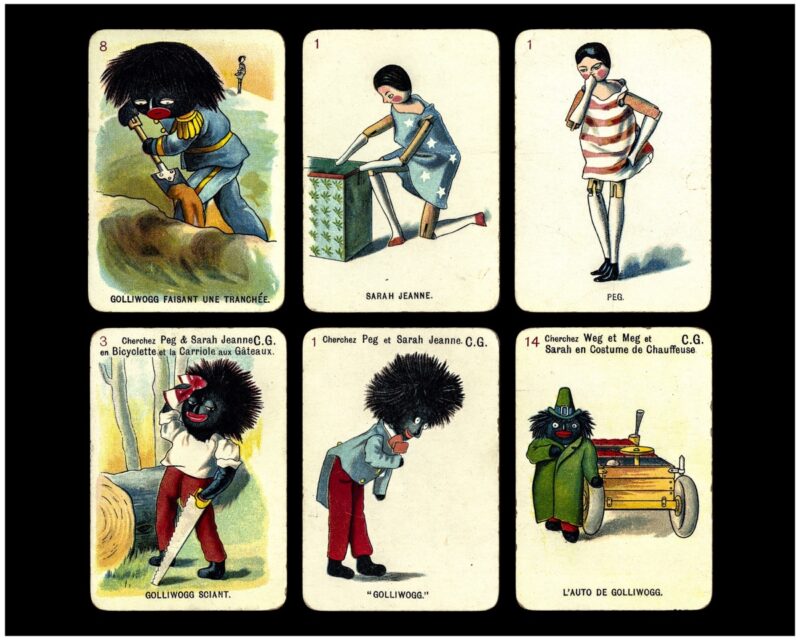

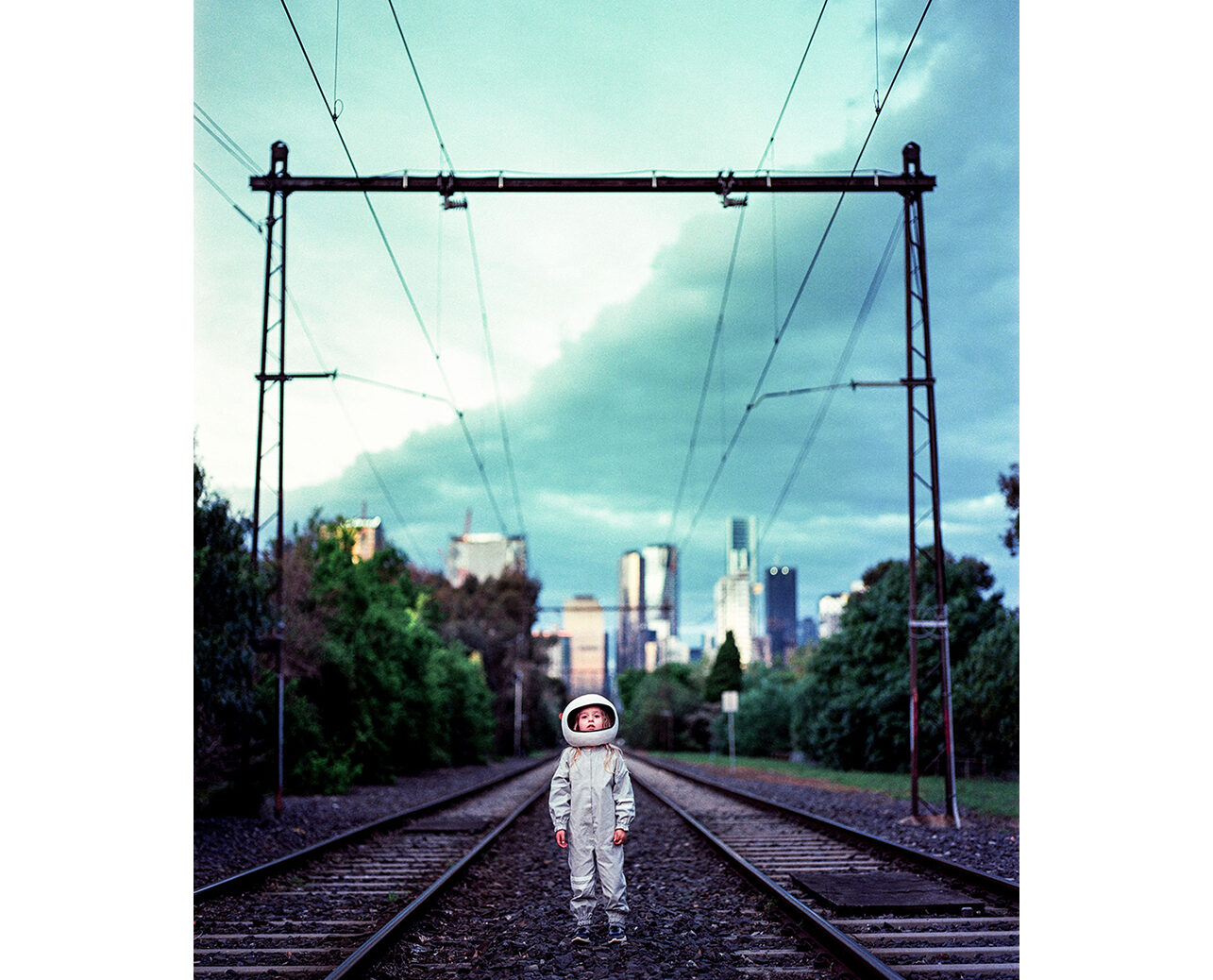

La présence d’une Isabelle Hayeur, avec son emblématique série Maisons modèles (2006–2024), agrémentée d’images récentes, en dit d’ailleurs beaucoup : le monde ne doit pas tourner bien rond si, depuis vingt ans, s’héberger, se bâtir une demeure à notre goût implique le même aveuglement, le même individualisme, le même développement à petite vue. Avec The Rocketgirl Chronicles (2021–2022), Andrew Rovenko se fait plus fantaisiste, plus léger. Les images de l’Australien d’origine ukrainienne peuvent décrire des bâtiments négligés, inhabités, comme en temps de guerre ; la présence d’une petite astronaute laisse croire qu’il ne suffirait que de l’innocence du jeu pour (re)prendre possession du territoire.

Malgré les défis de financement, malgré la possibilité d’usure, Art Souterrain garde le cap, toujours avec ce préalable de démocratiser l’art contemporain par la diffusion d’œuvres dans des espaces publics et inusités du centre-ville de Montréal – des corridors souterrains, essentiellement, mais pas seulement. Avec les années, l’événement a perdu en surprise, en grandeur aussi : le territoire occupé est moins étendu, la sélection plus serrée, pas une mauvaise chose en soi. La démesure, que pointent souvent les projets artistiques, dont ces Maisons modèles, a souvent été le maillon faible des parcours proposés depuis 2009.

La version 2025 – très photographique – est le résultat, pas de doute, de la main d’une des commissaires, l’artiste et enseignante en photographie Geneviève Thibault ; l’autre, Éric Millette, issu du milieu de l’architecture, a aussi retenu des photographes. Il est tout de même étonnant que, devant les difficultés financières – « production complexe et difficile dans le contexte de réduction des subventions », évoquait le directeur Frédéric Loury en conférence de presse –, Art Souterrain confie encore son programme à deux têtes. À deux visions : Thibault et Millette n’ont pas travaillé en collaboration, mais sont arrivés avec leurs propres listes. L’espace public étant déjà envahi d’images, il aurait été de bon aloi de faire preuve de plus de réserve.

Deux types de séries photographiques se partagent les murs (ou les plafonds et les sols). Il y a les inventaires, soit des ensembles comme celui d’Isabelle Hayeur qui font le portrait d’une situation donnée par accumulation d’exemples similaires. Puis il y a les récits, des images variées qui se succèdent à la manière des chapitres d’un roman. C’est le cas du projet d’Andrew Rovenko, dans lequel on suit une enfant (la fille de l’artiste) qui côtoie, costumée et casquée, des environs pas toujours sains.

Si le recensement par l’image semble être un mode d’emploi très prisé (trop?), les initiatives qui se distinguent ont leur singularité. Katalog (2016–2020), de Barbara Iweins, prend la forme d’un papier peint qui s’étend sur le sol. La Bruxelloise propose, en mille images de son environnement matériel, une sorte d’autoportrait. Isolés comme dans un studio photographique, les chandeliers, fils électriques, ustensiles et tutti quanti sont agencés par catégorie, hiérarchisés selon leur rareté. L’apparence de fourre-tout est trompeuse. L’artiste a suivi un protocole rigoureux, excluant, par exemple, « les choses fixes de la maison » qu’elle, en tant que locataire, n’a pas choisies.

Avec Édens (2022–2024), Céline Lecomte répertorie l’amour artificiel et presque postiche que nous entretenons envers la nature. Elle a ainsi photographié la faune et la flore de fabrication industrielle ou artisanale qu’elle a croisées sur sa route chez elle, en France, ou au Québec. La quantité tend vers la répulsion, mais derrière l’excès, il y a chez la diplômée en gestion de l’environnement une attention pour rencontrer les gens là où ils et elles créent leur nid.

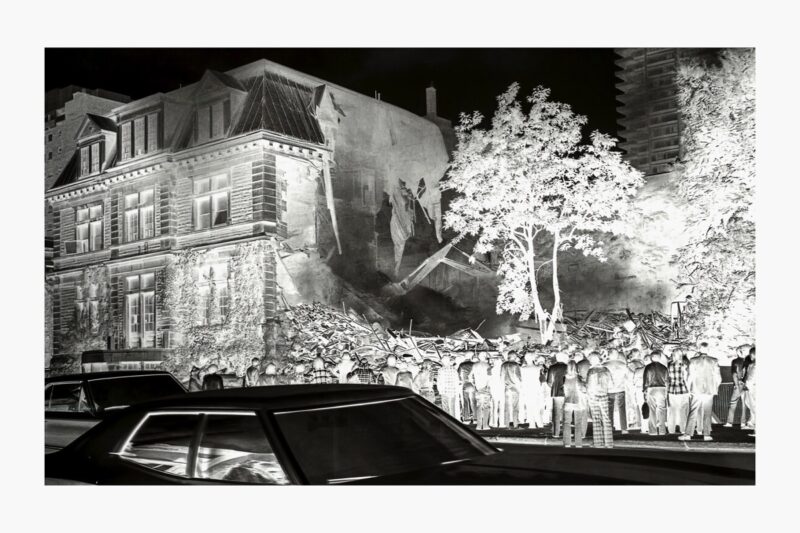

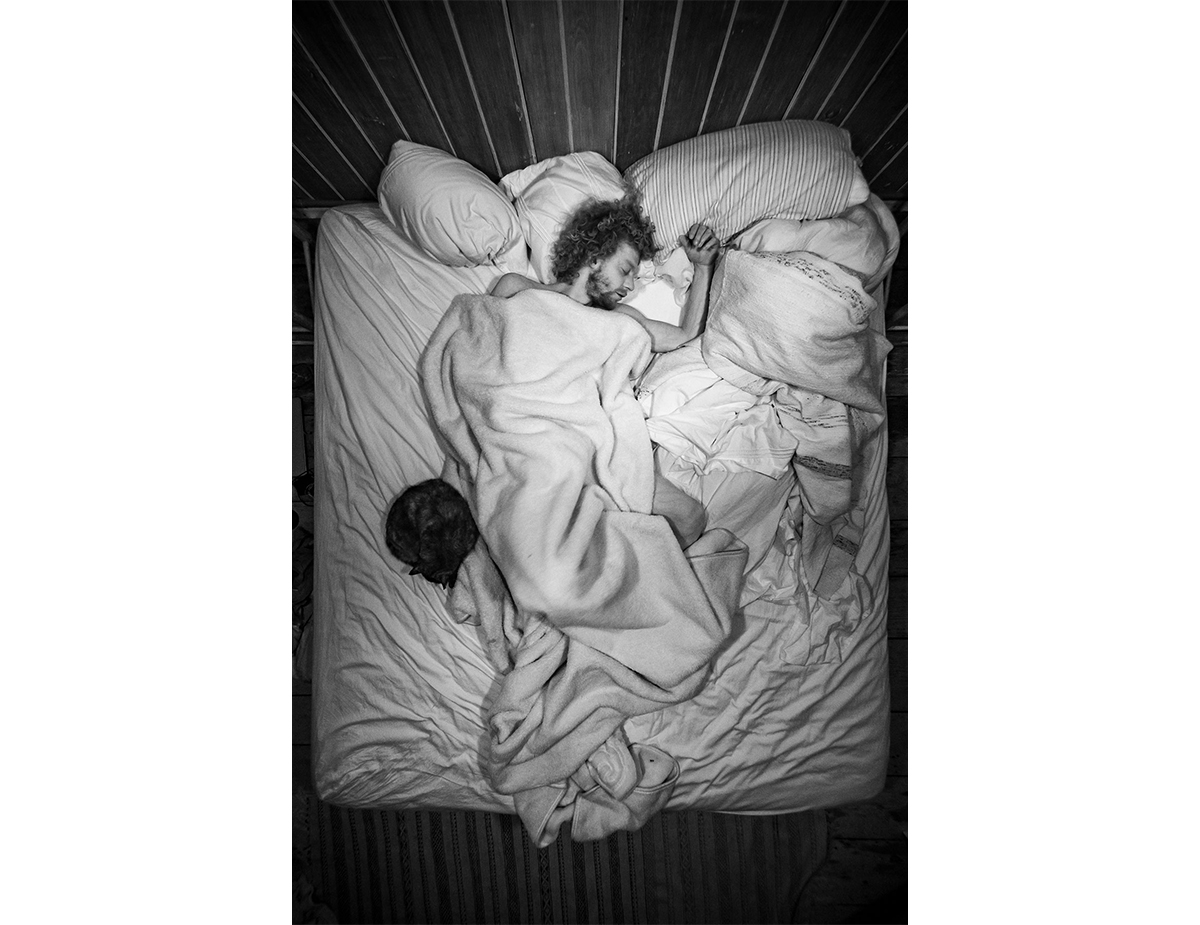

L’habitat, tel que perçu par les commissaires, est à lire à plus d’un titre. C’est le lieu qu’on habite et qui nous habite. C’est un espace de relations et de cohabitations, d’intimité et d’identité. L’affection teinte avec raison plusieurs projets. Celui d’Éloi Perreault, Chez nous (2020–2024), documente sa Matanie, ses paysages, son pittoresque, son isolement. Jeanne Castonguay-Carrière plonge avec Maison de paille (2021–2024), au demeurant le récit le plus poétique, dans l’observation du territoire dont hériteront les enfants, les siens en particulier. Radioscopie du dormeur (2020–2024), de Caroline Hayeur, élève le sommeil – littéralement, c’est la série suspendue au plafond –, à un état illimité de douceur, de paix, de confiance. Par son emplacement tout près de l’installation avec sacs de couchage d’Oli Sorenson, intitulée Sans-Abris (2024-2025), une des œuvres non-photographiques de l’événement, Radioscopie du dormeur rappelle à quel point tomber dans les bras de Morphée est de plus en plus un privilège, de moins en moins un droit.

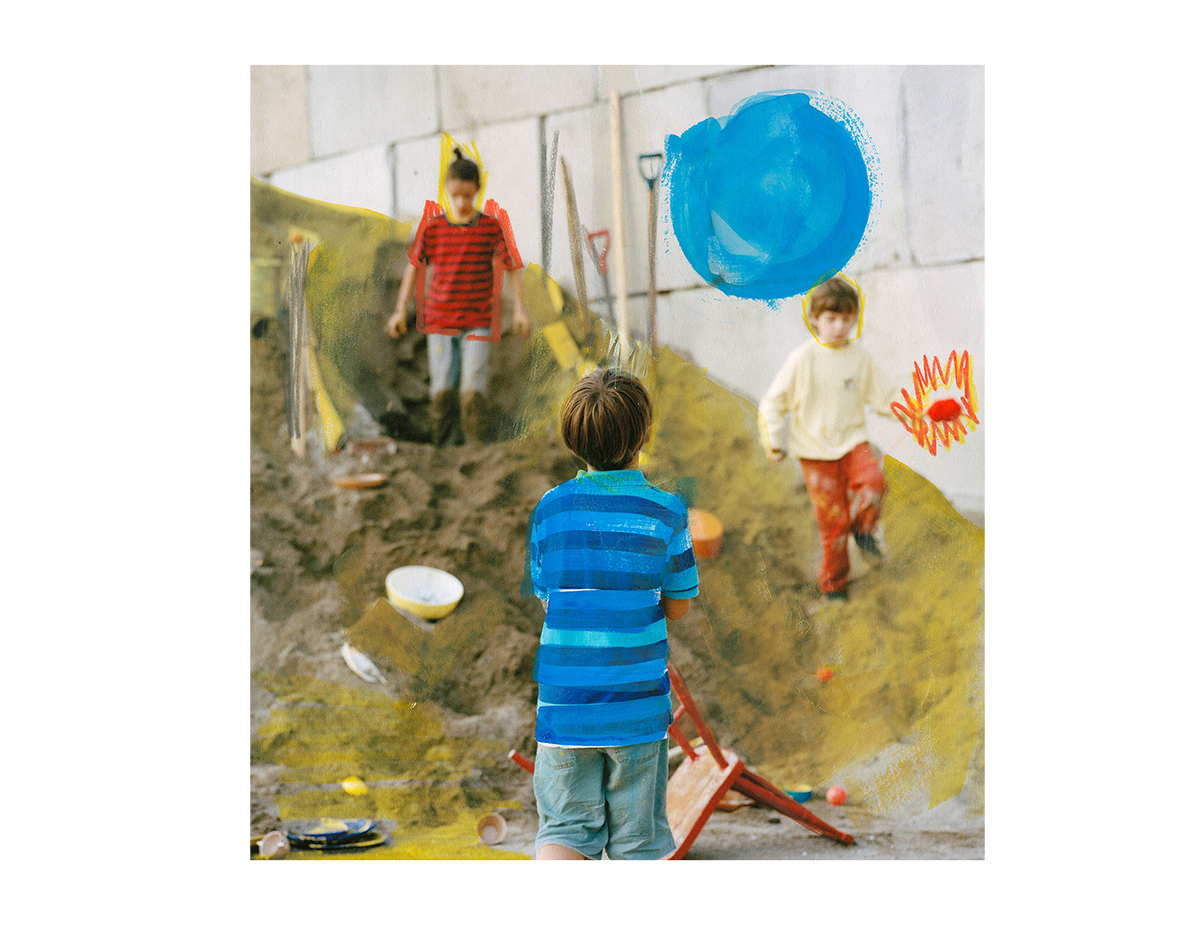

Jacynthe Carrier et Blandine Soulage se démarquent pour avoir adopté le mode installatif et donner du volume à leurs pratiques de l’image. La première, dans Jeux et variations (2009–2019), juxtapose non seulement photographie et vidéo, elle retouche, à la peinture – ou fait retoucher par sa fille –, ses clichés tirés de l’occupation disjonctée d’une carrière à béton. De la seconde, Déviation (2020–2024) prend place sur une armature modulaire et foncièrement anarchique. Chez Soulage, davantage que chez Carrier, le dispositif de présentation colle avec justesse au propos des photographies, qui décrivent le détournement de la fonction naturelle d’édifices. Ça rappelle la lointaine exposition Actions. Comment s’approprier la ville (2008) du Centre Canadien d’Architecture.

Marquées de couleurs vives, les photographies de ces derniers ensembles, tout comme les chroniques de l’astronaute commentées plus haut, portent notre attention sur des gestes, sinon banals, spectaculaires et anti-productifs. Il est ainsi question de ramener dans une sphère plus humaine et joyeuse l’habitat qui se reproduit à l’échelle planétaire.

Journaliste pigiste, Jérôme Delgado occupe le poste de coordonnateur à l’édition de Ciel variable.