[Automne 1989]

par Robert Mailloux

La journée de travail du photographe de LA PRESSE s’annonçait calme. C’est du moins l’illusion à laquelle celui-ci avait succombé quand, par un de ces matins frisquets dont septembre détient le secret,

il avait engouffré son instrument de travail numéro un (douze kilos d’équipement photo) dans le coffre de son instrument de travail numéro deux (sa fidèle voiture).

Au programme ? Une conférence de presse à neuf heures, dans un hôtel du centre-ville. Or, tout le monde sait qu’un tel événement commence obligatoirement avec trente minutes de retard, le temps de laisser la meute journalistique avaler un innommable café, premier d’une longue série qui s’étire tout au long des « assignations ». Rien ne pressait donc !

Eh, bien, c’était sans compter sur l’imprévu, ce traître volcan sur lequel tout photographe de presse passe une bonne partie de sa vie professionnelle. Ce matin-là, à la suite d’un malheureux concours de circonstances où un brouillard rampant s’était allié à la Fatalité, un grave accident venait tout juste de se produire sur une autoroute menant vers la métropole. Résultat ? Au moment même où notre photographe apprenait sur son téléphone cellulaire (instrument de travail numéro trois) la tragique nouvelle, il aperçut une immense colonne de fumée s’élever à quelques dizaines de kilomètres. Il sut alors que son café aurait un arrière-goût de cendre et de sang…

Se rendre sur les lieux, et le plus rapidement possible. Qu’il aurait aimé, notre photographe, disposer d’un de ces gyrophares multicolores qui lui aurait permis de faire la nique aux automobilistes somnolents ! Mais non, c’est à ses risques et périls (lire : les points de démérite) qu’il fila vers les lieux de l’hécatombe. Jusqu’à l’inévitable barrage policier qui détournait le flot des véhicules vers une route secondaire. Heureusement, le photo-reporter s’était muni de son instrument de travail numéro quatre : la sacro-sainte carte de presse, maintes fois imitée, mais jamais égalée. Cette dernière agit sur le gendarme de faction à la façon d’un sésame-ouvre-toi. La voiture de LA PRESSE avala donc les derniers kilomètres à toute vitesse.

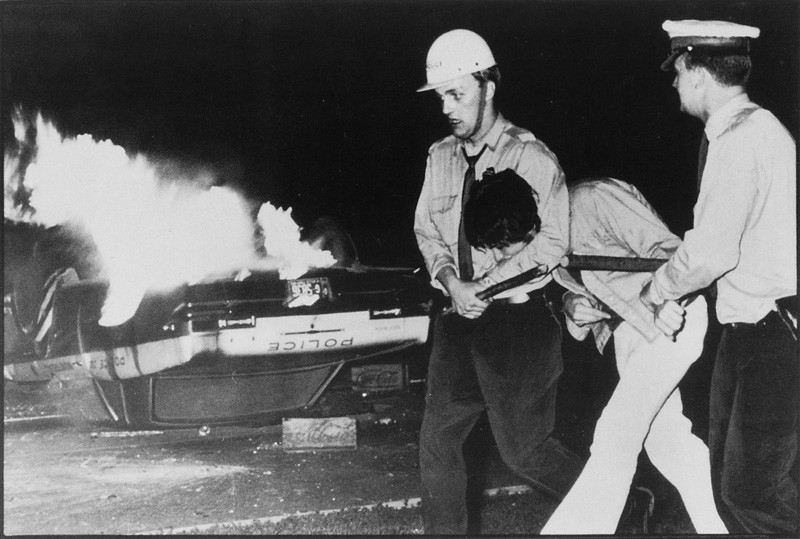

La scène évoquait un Viêt-nam des années soixante-dix. Plusieurs véhicules lourds, dont un camion-citerne rempli d’essence, s’étaient emboutis au point de former un gros tas de ferraille dont le centre était occupé par un brasier qui vomissait une tornade de feu et fumée. L’oeil du photographe ne fit qu’un tour dans son orbite. Sans demander la mission à qui que ce soit (ce qui, incidemment, constitue le meilleur moyen de se la faire fuser), il s’approcha du trio de pompiers sur la ligne de feu. Ce jour-là, les premières loges tenaient beaucoup d’un sauna déréglé. La chaleur émanant de la boule de feu était telle que le photo-reporter opéra très rapidement. Pas le temps d’effectuer deux ou trois lectures de posemètre, pas le temps non plus de demander aux sapeurs d’arborer leur plus beau sourire ! À quoi d’ailleurs aurait servi une pellicule boursouflée par la chaleur ?

À quelques mètres de là, un autre camion, complètement carbonisé. Et dans la cabine, une vision d’horreur : le chauffeur, ou ce qui en restait, figé pour l’éternité derrière son volant. Question d’éthique, les lecteurs de LA PRESSE apprécieraient-ils qu’une photo du macchabée trône entre les rôties et la tasse de café ? Sûrement pas. Mais un photographe de presse se doit d’enregistrer tout ce qu’il voit, au risque de meubler ses cauchemars pour des nuits à venir. Clic et re-clic ! Quelques instants plus tard, un ami de la victime arriva en courant. « C’est Ti-Guy, c’est Ti-Guy qui est là-dedans ! », répétait-il entre deux sanglots. Faire le foyer sur le pauvre homme, déclencher l’obturateur : clic et re-clic ! À ce moment précis, le photographe se demanda, dans le court espace qui sépare deux négatifs, s’il ne tenait pas un peu du vautour. Il secoua la tête et s’enfuit vers le journal.

C’est dans la pénombre tiède de la chambre noire que s’accomplit ensuite l’alchimie quotidienne. Une heure suffit pour réduire une tragédie en une série de photos glacées (glaciales ?). Le photographe de LA PRESSE était très fier : on lui avait réservé les trois premières pages de l’édition du lendemain. Ses patrons vinrent même lui donner de grandes tapes dans le dos.

Dans l’après-midi, il fit sourire pour l’objectif la nouvelle coqueluche de la chanson et fit un reportage sur la climatisation des grands immeubles.

Le lendemain, une bonne partie du Québec frissonna en voyant les photos de l’accident.

Le surlendemain, le voisin du photographe se dit que, décidément, l’automne arrivait tôt cette année-là. Et se servit de LA PRESSE de la veille pour allumer son premier feu de foyer.