[Printemps-été 2017]

Par Colette Tougas

Le Musée des beaux-arts de Montréal présentait, du 19 juillet 2016 au 19 février 2017, une exposition intitulée Elles photographes, décrite dans le communiqué comme un « écho féminin » à la rétrospective consacrée à Robert Mapplethorpe à l’automne 2016. Plus qu’un simple écho, cette présentation des œuvres de trente femmes photographes, en majorité des Canadiennes, brossait un portrait juste et solide de plus d’une génération d’artistes (nées entre 1936 et 1982), tant en matière de sujets, de préoccupations que de façons de faire. Sous le commissariat de Diane Charbonneau, conservatrice des arts décoratifs modernes et contemporains et de la photographie au MBAM, la sélection de quelque soixante-dix images était distribuée en sections – que j’ai librement identifiées – qui confèrent une cohérence certaine à l’ensemble : paysage, nature morte, environnement, portrait, autoportrait, autofiction, performance, documentaire, sérialité, quotidien, identité, sublime.

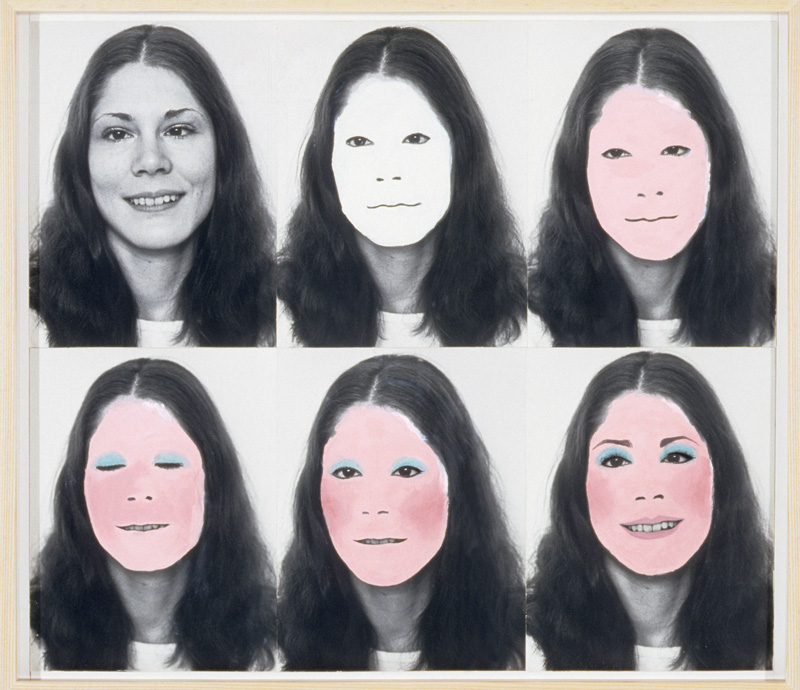

La plus ancienne des œuvres présentées est celle de Suzy Lake, Une simulation authentique no 2 (1974), qui représente de belle manière l’art du début des années 1970, proche de la performance, où le travail artistique reposait sur une démarche simple, répétitive, sur la réitération d’un motif, d’un geste, d’une idée. Ici, le point de départ est un autoportrait au naturel, en noir et blanc, qui est repris et « maquillé » de cinq façons, de manière à composer des expressions complètement différentes. Les autoportraits de Lake côtoient celui de Kiki Smith, un Sans titre de 1996, où l’artiste apparaît torse nu et le visage recouvert, semble-t-il, d’un masque d’argile qui s’apparente au deuxième portrait de Lake qui, lui, rappelle le masque neutre du mime. Sur le même mur se trouve une œuvre de Janieta Eyre, Red Like Meat (2002), un double autoportrait perturbant tant par son maquillage carnavalesque que par le sujet évoqué, soit un lien entre la viande et la chair humaine. À cette section s’ajoutent les neuf autoportraits acéphales de Shari Hatt, Breast Wishes (1996), où est graduellement dévoilé, dans un déploiement performatif et sériel similaire à celui de Lake, le résultat d’une chirurgie mammaire. En filigrane dans ces œuvres court la notion d’identité féminine, mise en question plastiquement à travers le masque et la transformation de soi, en vertu de critères tant personnels que sociétaux.

À proximité, un grand diptyque de Geneviève Cadieux, Rubis (1993), oppose un agrandissement de cellules cancéreuses d’un rouge vif et un plan rapproché du dos nu et de la nuque grise d’une femme. À part la confrontation entre une image aux allures abstraites et une autre figurative, entre une beauté plastique potentiellement dévastatrice et le corps d’un sujet peut-être atteint par la maladie, le lien créé par la mise en parallèle des deux scènes mène à une réflexion sur l’illusion et la précarité du beau. Cette oeuvre ouvre la voie à un mur entier consacré à des photographies de type documentaire : Julie Moos, Claire Beaugrand-Champagne, Clara Gutsche, Sarah Anne Johnson, Lorraine Gilbert, Catherine Opie et Katy Grannan nous mettent en contact tour à tour avec des femmes, des hommes, des jeunes – planteurs et planteuses d’arbres, sportifs et sportives, stagiaire, entrepreneure, soldates, homme et femme tatoués, fillette rousselée – qui représentent le monde « ordinaire » dans son quotidien. Dans ces oeuvres datées de 1987 à 2012 se trouve énoncée une préoccupation à dépeindre, dans la tradition documentariste, les petites gens, la classe moyenne, voire les marginalisés, pour leur donner une voix et cristalliser leur existence.

Sur un mode également intimiste et accrochées à des cimaises aménagées en retrait, quatre images en noir et blanc d’Éliane Excoffier côtoient la série Si quelque chose noir (1980) d’Alix Cléo Roubaud. La première photo d’Excoffier, un nu féminin de 2004 intitulé Obscures II, est accompagnée de trois images de la série Kiev (2008), dont le titre est emprunté à l’appareil photo soviétique ayant servi à les réaliser. L’appareil lui-même fait l’objet de la première photo de la suite, flanquée de deux nus féminins, l’un de face et l’autre de dos. Sur la deuxième cimaise apparaît la série de Roubaud constituée de sept épreuves dont la première avec texte seulement. Sur les six autres images, dans une pièce presque vide, hormis un meuble contre un mur, et traversée par un faisceau lumineux apparaît le corps nu d’une femme, parfois dédoublé, voire décuplé – autant de fantômes hantant cet espace déserté. Dans le cas de ces deux artistes, l’image photographique en noir et blanc a été travaillée, exploitée, manipulée soit pour créer un érotisme suranné, proche du sublime, soit pour parler à la fois de disparition et de persistance.

Une section s’intéresse à un autre aspect du quotidien, articulé autour de l’intimité, du couple, de l’accouplement. Dialogue conjugal interrompu (Cadieux), couple en pleins ébats (Andrea Szilasi), après ébats (Nan Goldin) et avant (?) ébats (Justine Kurland), soliloque inquiet au féminin (Raymonde April), hommes et/ou femmes en privé (Alix Cléo Roubaud) et chambres à coucher de voyage (Gutsche) en sont les sujets. De toutes ces oeuvres datant de 1980 à 2003 se dégage un curieux état figé, un gros plan sur la communication et l’incommunicabilité, la fusion et la séparation, l’échange et l’anxiété, l’avant et l’après. Encore d’actualité, ces questions ont été, à partir des années 1980, des sujets privilégiés par les femmes artistes, inspirées par les luttes féministes et leur dénonciation du patriarcat et du machisme.

Dans un autre regroupement, les deux plus jeunes artistes de l’exposition se côtoient physiquement et aussi par leur intérêt pour l’interaction entre l’humain et son environnement. #4 Brise glace (2016), une photo en noir et blanc de Jacynthe Carrier, montre un personnage en train de pousser un rocher ou un bloc de glace, dans une action qui n’est pas sans rappeler le mythe de Sisyphe. À côté, deux photos également en noir et blanc de Maryse Goudreau, de la série Manifestation pour une mémoire des quais (2011), se distinguent par leur aspect vieillot qui résulte de l’utilisation par l’artiste d’un appareil photo et d’un procédé d’impression du xixe siècle qui lui permettent de donner à ses images une impression de précarité temporelle en accord avec le sujet abordé : la perte de points de vue ouverts sur la nature. En angle avec le mur précédent, Barbara Steinman est présente avec une étude pour l’installation Jour et nuit (1989), une oeuvre sérielle composée de quatre images où l’on voit, semble-t-il, un itinérant tentant de dormir, pieds nus, dans différentes positions. Puis, à côté, La forme d’un geste (1977), de Sorel Cohen, est un photomontage de sept autoportraits de l’artiste en train de déployer un tissu jaune et illustrant donc littéralement le titre de l’oeuvre. Les oeuvres de ces deux dernières artistes, quoique temporellement distantes, se déploient sur un mode similaire, celui de la performance et de la série, mais elles diffèrent par leur teneur : celle de Steinman témoigne d’une préoccupation sociale, tandis que celle de Cohen relève d’une recherche essentiellement formelle.

Un peu plus loin, un mur accueille une autre série de Cohen. Ayant pour titre Les blessures de l’expérience, cette oeuvre de 1995-1996 se décline en neuf épreuves avec sous-titres. Pour chacune d’elles, l’artiste a photographié un bureau de psychanalyste avec divan, oreiller, fauteuil, tapis et objets parfois exotiques. Sous chaque image apparaissent des mots clés : « Loneliness », « Psychic Suffering », « Infantile Trauma », « Sexual Inhibition », par exemple. Ici aussi, il est question d’une certaine forme d’action, de performance : celle accomplie par l’énoncé, et ce, malgré l’absence des corps réels du patient et du psy. Même si l’on sait que ces bureaux sont les témoins de grandes souffrances, il n’en demeure pas moins qu’il s’en dégage une ambiance rassurante, paisible, même culturellement stimulante par ses symboles.

Tout près, nous faisons face aux restes matériels de la vie dans deux oeuvres de Spring Hurlbut, tirées de la série Deuil de 2005. Scarlett #1 positionne une règle à mesurer sous une vingtaine de petits ossements disposés en ordre de grandeur ; sur Scarlett #2, l’aiguille d’une balance, sur laquelle est déposé un sac de cendres étiqueté « 1994 – Vancouver Crematoria 262 », indique un poids d’environ trente grammes. C’est ce qu’il reste d’un corps humain après incinération : quelques ossements et des poussières. En contrepartie, sur le mur voisin, les quatre portraits de la série Personnes âgées, réalisés entre 1973 et 1978 par Claire Beaugrand-Champagne, offrent une vision sensible et touchante du grand âge où sont mises en relief la diversité de la vie au quotidien de ces gens et la valeur testimoniale de leur vécu. Sans titre (Main), une image en noir et blanc de Cadieux datant de 1997, vient clore cette section avec un avant-bras dénudé de femme d’âge mûr, qu’on pourrait voir aussi bien comme un paysage que comme une nature morte.

Plus loin, cinq oeuvres font effectivement figure de natures mortes. Deux photographies de Laura Letinsky, tirées de la série I did not remember I had forgotten de 2003, s’inscrivent dans la tradition picturale du genre où sont dépeints fruits, fleurs, légumes, sauf que dans ce cas-ci il s’agit de restes de table, commentaire subtil sur notre société de consommation. À côté, Carol Marino est présente avec Tournesol du jardin n° 1 et Iris érotique n° 9, deux natures mortes en noir et blanc de 1981, dont la netteté n’est pas sans rappeler l’inventaire de formes végétales réalisé par Karl Blossfeldt au début du 20e siècle. Enfin, la photo en noir et blanc d’Éliane Excoffier intitulée Game, de 2012, montre des plumes blanches virevoltant sur un fond noir lui-même composé de 24 rectangles et, par son titre anglais et le jeu de mots qu’il permet, évoque aussi bien le gibier que le jeu, plus précisément un tablier ou la surface sur laquelle on joue. Ce regroupement témoigne de la continuité de la nature morte et des divers enjeux auxquels elle peut prêter sa forme.

Le parcours se poursuit avec une section qui propose ce qu’on pourrait considérer comme des déclinaisons du terme « paysage ». D’abord, le diptyque en noir et blanc Échappée (1999) de Sylvie Readman, dont une image montre un paysage hivernal traversé d’une route au milieu de laquelle apparaît un personnage, tandis que l’autre est constituée d’un plan rapproché sur, voire dans, un conifère enneigé. La lumière diaphane, la matière picturale et le flou de cette oeuvre nous mènent naturellement à l’image suivante en noir et blanc d’Angela Grauerholz, Bâle (1986), où l’eau s’avançant vers nous entre deux rangs de maison a tout de l’épaisseur fluide d’une peinture. Isabelle Hayeur, avec son Refuge (2002-2005), présente un couloir délabré entre deux immeubles, avec débris à l’avant-plan, vers lequel se dirige un personnage apparaissant au fin fond de l’image – une version contemporaine et désolante du paysage, dont le titre évoque l’idée d’itinérance. Le collage d’illustrations de magazines de Marnie Weber intitulé Jardin de pierre (2001) fait contrepoids à l’image précédente avec sa succession de figures féminines, de cygnes, son temple grec et sa reproduction de Psyché ranimée par le baiser de l’amour. La forêt enchanteresse (1999) de Holly King est aussi un paysage construit, non pas sous forme de collage, mais résultant du bricolage minutieux de l’artiste qui, dans sa démarche, tend vers le sublime, le fantastique et l’illusoire.

Enfin, sur deux cimaises isolées se trouvent deux photographies de Grauerholz, chacune étant une variation sur un thème et un matériau privilégiés par l’artiste : la lumière. Sur la plus ancienne, Chambre de Mozart (1993), une pièce vide baigne dans la lumière diffusée par une vaste fenêtre et réfléchie dans un miroir, le tout dans des tons sépia. Il en émane une présence quasi métaphysique, celle de Mozart pourrait-on penser. Dans la deuxième oeuvre, Puits de lumière (2014), c’est la construction géométrique d’un escalier intérieur, avec sa moquette baroque, qui domine, ainsi que la provenance de la lumière dans ce « puits » ; en effet, comme par inversion, la lumière émane étrangement des étages inférieurs et non du toit comme on pourrait s’y attendre. Quelle est donc cette mystérieuse source lumineuse qui habite littéralement l’escalier et son garde-fou, et leur donne forme ? Serait-ce l’esprit de la photographie ?

En tant qu’observatrice de la scène de l’art contemporain depuis les années 1970, la visite de Elles photographes a représenté pour moi un agréable retour en arrière qui s’est dessiné au fil des souvenirs éveillés par les retrouvailles avec certaines artistes et leurs oeuvres, et ce, grâce à des regroupements et à des clins d’oeil intelligents et sensibles, évoquant maints vernissages et discussions. En ce sens, cette exposition est une véritable rétrospective des démarches photographiques qui ont marqué et continuent de marquer, entre autres, la scène montréalaise et qui ont ouvert la voie aux enjeux et techniques marquant les conditions de la pratique actuelle. Considérant que la plupart des oeuvres proviennent de la collection même du MBAM, l’exposition mérite d’être saluée.

Colette Tougas oeuvre à divers titres dans le milieu de l’art contemporain. Elle est l’auteure de textes sur l’art et de fictions.

Acheter cet article