[Printemps-été 2017]

Une entrevue par Carol Payne

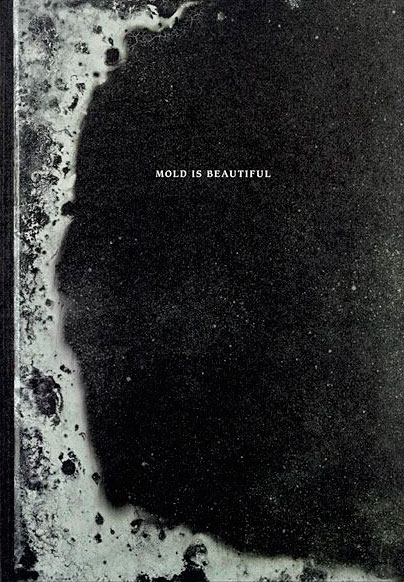

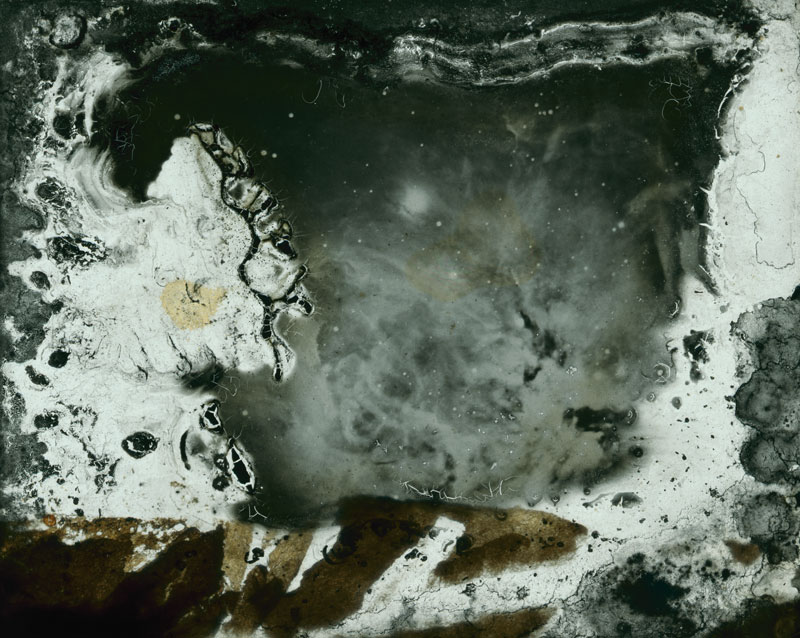

À la fin de 2016, Luce Lebart a été la première personne à être nommée à la direction de l’Institut canadien de la photographie (ICP) du Musée des beaux-arts du Canada. Avant son arrivée à Ottawa, Luce Lebart a été directrice des collections et conservatrice de la Société française de photographie (SFP) à Paris (2011–2016), une institution vouée à la photographie parmi les plus anciennes et appréciées au monde. À la SFP et dans d’autres institutions, elle a instauré des pratiques novatrices de recherche et de mise en exposition, entre autres en réintroduisant des photographies d’archive et des objets photographiques ainsi qu’en reliant les collections historiques à des enjeux en art et dans la société actuelle. En tant qu’historienne de la photographie, Luce Lebart s’intéresse en particulier à la photographie documentaire et scientifique, de même qu’aux techniques et aux procédés photographiques et à leurs liens avec les pratiques artistiques contemporaines. Parmi ses nombreuses publications, mentionnons Lady Liberty (Seuil, 2016) et Les Silences d’Atget (Textuel, 2016). Elle a organisé des expositions et publié des ouvrages sur l’œuvre d’Hippolyte Bayard (Tâches et traces), sur le photographe de la Première Guerre mondiale Léon Gimpel, sur la photographie médicolégale (Crime Scenes), sur des photographies historiques d’Égypte (Souvenirs du Sphinx) et sur la photographie brésilienne des années 1950 et 1960. En plus de son travail de spécialiste, de commissaire et de recherches dans les archives, elle adore les livres photographiques. L’un de ses plus récents, Mold is Beautiful, a été publié en 2015 par Poursuite en France.

En 2015, le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a annoncé la création de l’Institut canadien de la photographie (ICP) / The Canadian Photography Institute (CPI) avec l’appui de David Thomson, collectionneur de photographies et président de la Thomson Reuters Corporation et de la Banque Scotia. L’ICP inclura la collection héritée du MBAC (établie en 1967 par James Borcoman alors conservateur) et les avoirs du Musée canadien de la photographie contemporaine, de même que des dons des archives photographiques du Globe and Mail et de l’Archive of Modern Conflict, une collection axée sur la photographie vernaculaire appartenant à David Thomson. L’ICP décrit son mandat comme étant « de proposer une collection accessible, un programme actif, un pôle de recherche et un portail numérique pour l’engagement pédagogique et public ».

CP : Pouvez-vous nous parler brièvement de vos réalisations à titre de directrice des collections à la Société française de photographie (SFP) ?

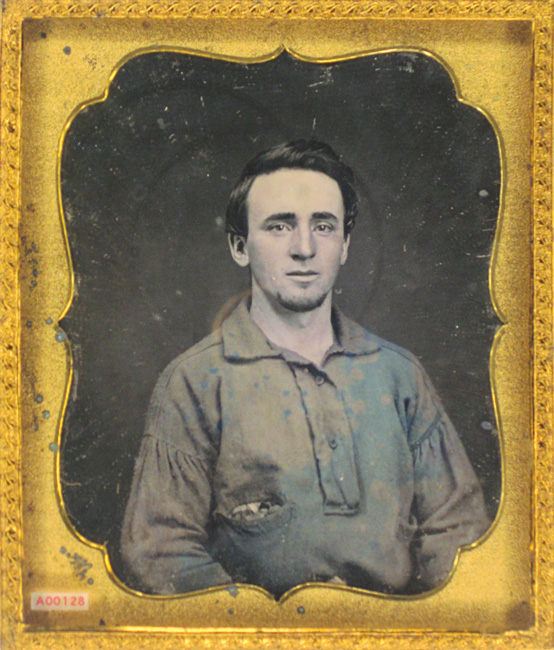

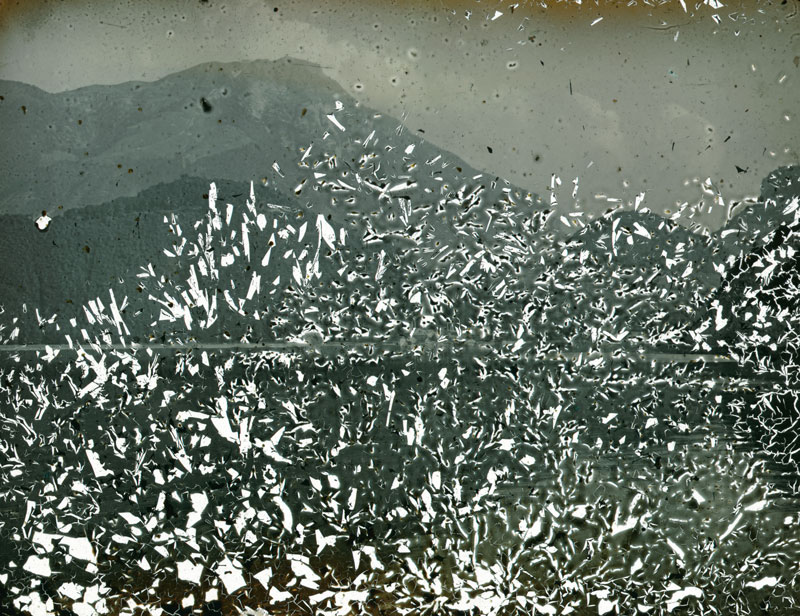

LL : Je suis arrivée à la Société française de photographie pour reprendre la collection et gérer l’agence. Mon premier succès a été d’attirer l’attention sur l’extraordinaire richesse de cette collection en invitant des artistes à inventer des nouvelles propositions à partir des images déjà là. J’avais alors comme modèle l’approche pionnière de l’Archive of Modern Conflict à Londres dont les publications reflétaient les symbioses proposées entre leur collection et des artistes. Un autre succès fut d’obtenir des subventions permettant d’initier les premiers chantiers de numérisation de masse à la SFP menant entre autres à la numérisation des 6000 autochromes d’auteurs de la collection. Numériser les collections si diverses de la SFP est un sacré défi, les supports des images étant d’une grande diversité : les héliographies de Niépce, par exemple, sont réalisées sur plaque d’étain, les daguerréotypes de Daguerre sur cuivre, les autochromes des frères Lumière incluent de la fécule de pommes de terre… Le travail était extrêmement stimulant, et les dispositifs et protocoles de prises de vue, à chaque fois différents. Une dizaine d’images ont cependant résisté à la capture : les héliochromies de Niépce de Saint-Victor qui sont restées rangées depuis le XIXe siècle dans une boîte scellée comportant l’indication « ne pas ouvrir, disparaît à la lumière ». Sans lumière, pas de photographie, même numérique. Pour autant, nous avons réussi à numériser l’album d’essais d’Hippolyte Bayard réalisé en 1839 dont les images, à peine perceptibles et non fixées, craignent énormément la lumière.

Mon plus grand plaisir aura certainement été, à mon arrivée en poste, d’avoir été sollicitée par François Hébel, le directeur des Rencontres, et par Rémy Fenzy, le directeur de l’École nationale de photographie (où j’ai étudié il y a vingt ans) pour faire une grande exposition pendant le Festival international de photographie d’Arles, puis d’en organiser par la suite quatre autres durant les cinq dernières années. Comme la SFP est une société savante sans but lucratif n’ayant ni lieu d’exposition, ni budget, si nous voulions faire des choses, il fallait les inventer, trouver les contacts, les partenaires, les éditeurs et le financement. J’ai travaillé avec des gens formidables, de tous horizons, tous reliés par cette même intense passion pour la photographie.

Ma première exposition à Arles avait justement comme titre Un laboratoire des premières fois. Les collections de la SFP, un projet que je souhaite redévelopper. Avec l’aide de collaborateurs et de jeunes bénévoles, nous avons ouvert une à une les boîtes de la SFP, complété les inventaires, procédé à la numérisation tout en organisant l’exposition. Quel bonheur que celui de mettre à profit le travail d’inventaire pour sortir les images des réserves et les partager avec des publics diversifiés !

Cette expo est devenue une sorte de laboratoire sur l’innovation photographique. Elle m’a permis de sortir de l’ombre des images iconiques, tel le premier daguerréotype de Daguerre. Elle m’a surtout donné l’occasion de montrer la photo ancienne non comme des images jaunies, des antiquités, mais plutôt sous l’angle de leur modernité. Je reste complètement fascinée par l’immense créativité et l’innovation des pionniers de l’image fixe et par l’ensemble des inventions formelles, esthétiques, scientifiques ou techniques des débuts de la photographie. Les innovations se succèdent et la photographie est décidément une image multiple et extrêmement changeante.

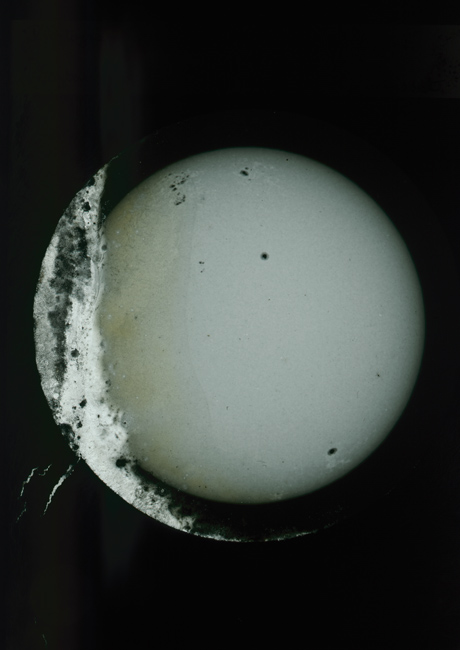

J’ai été étonnée d’apprendre, par exemple, que Léon Foucault n’avait que 25 ans au moment où il a produit, en 1844, les premiers daguerréotypes microscopiques ! La même année, il a également réalisé un daguerréotype du spectre solaire qui est sublimissime : une image de la lumière elle-même, sur métal, avec des barres à la Barnett Newman, quasiment abstraite. À cette époque, la photographie était dans sa prime jeunesse : toutes les expérimentations étaient possibles, et sur tous les supports ! Au XIXe siècle, la photo n’était pas en en noir et blanc – ces tonalités arrivent avec les procédés instantanés au gélatino-bromure d’argent – , elle pouvait être de toutes les couleurs, avec des procédés pigmentaires permettant tous les essais, toutes les utopies…

L’exposition a aussi révélé les premières images en 3D, faites en Algérie par Ducos du Hauron au début des années 1890. Je trouvais génial de pouvoir ainsi proposer une sorte d’archéologie du numérique. J’adore ces connections. Pour nous, la 3D est liée à un imaginaire américain : ce sont les films en 3D, les effets spéciaux. Alors, c’est fascinant de découvrir – à travers des lunettes qui sont sensiblement les mêmes que celles d’aujourd’hui – que les premières images en 3D sont des femmes berbères, des mosquées, des vues des toits et de la Casbah. Cette expo a également été l’occasion de présenter les premières images transmises à distance, datant de 1907, et celles transmises par ondes radio, celle du pape notamment. Car l’Église catholique a toujours suivi de près toutes les questions liées à la communication et à la transmission des données.

C’est aussi passionnant de découvrir les personnages à l’origine de ces inventions et comment ils ont contribué – ou pas – à construire leur postérité. La première photographie à l’albumine sur glace, c’est‑à-dire sur verre, est ainsi l’oeuvre de Niépce de Saint-Victor, le cousin de Niépce. Sa signature est apposée sur le cadre de l’image, en caractères énormes. On retrouvait de même, au verso des images et parfois sous pli cacheté, des mentions de brevets. Toutes ces innovations comportaient en effet d’importants enjeux industriels et financiers qui reposaient sur l’obtention et la mise en application de tels brevets. Et ce sans parler de l’inscription de ces inventions dans l’histoire, de leur legs à la postérité.

Nous avons également retrouvé des documents relatifs à un cas fort intéressant du point de vue de la réception de telles innovations. Un candidat allemand avait soumis un projet dans le cadre du concours – financé par le duc de Luynes et évalué par la SFP – visant à encourager les recherches pour la mise au point de procédés permanents en photographie. Or, sa candidature avait été éliminée sur la base d’arguments expéditifs. Trente ans plus tard, il s’est avéré que ce monsieur Bertchold avait inventé un système de trame, une sorte de pré-offset, devenu fondamental pour l’impression photomécanique et toute l’imprimerie du XIXe siècle. L’exposition montrait les images « refusées » ou plutôt « passées inaperçues » côte à côte avec les raisons de leurs rejets. Enfin, elle fut aussi l’occasion de valoriser la beauté des tests et l’esthétique de l’essai et des insuccès.

CP : Vous avez beaucoup écrit sur l’histoire de la photographie. Comment caractériseriez-vous votre approche générale des études historiques en photographie ? Et votre intérêt pour l’interdisciplinarité en lien avec l’histoire de la photographie ?

LL : Je dirai que mon intérêt pour une approche transversale et interdisciplinaire de la photographie et de son histoire est lié au fait que je suis très attachée aux relations entre les choses, les gens, les communautés et les savoirs mais aussi au changement, à ce qui bouge et nous fait nous remettre en question. J’ai toujours été fascinée par les photos de famille mais aussi par la photo anonyme et les images scientifiques et documentaires, c’est-à-dire toutes ces images qui ont a priori été réalisées sans intention artistique, mais qui ont pourtant des qualités esthétiques. Je garde toujours en tête combien la photographie est malléable et a pu aisément changer de statut au fil des années et des regards, et combien les pratiques vernaculaires modèlent notre vision et nos imaginaires comme ceux des artistes. Je dirai que la question des imaginaires est au coeur de mon approche des images. Réunir et organiser une anthologie de textes sur Atget a été en cela une expérience formidable. Après la mort d’Atget, tous ces auteurs ont collectivement contribué à fabriquer et finalement à forger son auteurité. Cette question de l’auteur a traversé toute l’histoire de la réception de ce photographe. Artisan et/ou artiste ? Producteur et/ou auteur ? Les textes que j’ai pu réunir dans cette anthologie disent et répètent la perméabilité de ces notions. En fait, la photographie questionne l’art et interroge aussi la notion même d’artiste. Elle se moque des catégories et nous oblige à les réviser, à penser autrement.

CP : Comment planifiez-vous transposer ces expériences et ces acquis dans votre nouveau mandat ? Quels sont vos principaux défis et objectifs à la direction de l’ICP ?

LL : L’un des plus importants objectifs de l’Institut est de partager ses images et ses collections auprès d’un public le plus large possible, tout en étant en lien intense avec les communautés photographiques au Canada et à l’international.

Un tel partage passe bien sûr par les expositions, les publications, mais aussi par la numérisation et la mise en ligne des documents. L’Institut est actuellement bien positionné pour relever ces défis de longue haleine, alors que sa création est soutenue par d’importants apports financiers de la Banque Scotia. L’Institut a également été établi grâce à la collaboration du fondateur de l’Archive of Modern Conflict, qui a déjà offert à l’Institut des fonds vertigineux tels que la fameuse collection des Origines de la photographie que nous sommes actuellement en train de numériser.

Le travail auprès de la jeunesse m’apparaît essentiel. Ottawa est une ville universitaire et il y a donc sur place un bassin intéressant pour la recherche. Mais il est aussi important que plein d’autres personnes « rencontrent » nos collections. À cette fin, nous offrons des bourses de recherche et organisons régulièrement des visites, notamment des visites en coulisses, mais aussi de nombreuses activités éducatives et d’autres dédiées aux familles ou aux scolaires. L’Institut cherche à encourager les jeunes historiens et commissaires d’expositions comme les artistes travaillant à partir des collections. Dans cette perspective, nous avons inauguré le Photo Lab, un petit espace voué à des expositions plus expérimentales et à des démarches résolument collaboratives, impliquant des étudiants et des partenaires des différentes communautés de recherche sur la photographie au pays, de même que des associations indépendantes. L’idée est d’engager et d’intégrer des collaborations de tous horizons et en quelque sorte de fédérer les regards.

L’enjeu fondamental est de contribuer au développement d’une culture de l’image. Il n’y a pas que l’écrit ; la lecture des images est aussi une chose qui nécessite un apprentissage !

CP : Est-ce que l’ICP vise à devenir une organisation de plus en plus internationale, avec des collaborations à l’étranger, en Europe notamment ?

LL : L’Institut continuera à faire circuler ses expositions au Canada et à l’étranger, mais encourage surtout les collaborations. Qu’il s’agisse d’expositions, de conférences, de livres, nous voulons travailler avec d’autres, partager nos collections et nos idées et inventer ensemble des projets.

Je suis aussi particulièrement intéressée à développer des projets hors les murs. Pour la prochaine édition du festival Contact à Toronto, en avril prochain, l’Institut propose une exposition dans la station de métro Saint-Patrick de Toronto intitulée « Canada in Kodachrome ». On ne s’arrêtera pas aux frontières du Canada et l’on développera des projets avec différents pays. Nous avons une volonté d’ouverture vers tous les continents. Cependant, notre expertise est bien sûr la photographie canadienne et son histoire. Nous venons d’ailleurs d’inaugurer la troisième grande exposition de l’Institut dont la commissaire est Andrea Kunard. Cette mosaïque de 120 oeuvres de la collection raconte quarante ans de photographie au Canada…

Merci à Marie-Maxime De Andrade pour la retranscription de cet entretien.

Carol Payne, historienne de la photographie, est professeure adjointe en histoire de l’art à l’Université Carleton. Elle est l’auteure de The Official Picture: The National Film Board of Canada’s Still Photography Division and the Image of Canada, 1941-1971 (McGill-Queen’s University Press, 2013) et codirectrice avec Andrea Kunard de The Cultural Work of Photography in Canada (McGill-Queen’s University Press, 2011). https://carleton.ca/arthistory/people/payne-carol/