[Automne 2017]

Par Alexis Desgagnés

André Barrette n’a sans doute jamais souhaité placer son art sous les feux de la rampe. D’où la méconnaissance relative, hors de la communauté des centres d’artistes autogérés de la capitale, de sa contribution discrète mais importante au paysage de la photographie des dernières décennies au Québec. Pourtant, de son évidente affection pour des manifestations culturelles qu’on associe volontiers à un certain registre populaire, la chasse, les sports, le fast-food par exemple, Barrette a su tirer une œuvre cohérente, à l’esthétique radicale, sensible aussi, dont le dénouement le plus récent est Fin de Siglo1, publication à compte d’auteur discrètement lancée en janvier dernier, quelque part dans la côte d’Abraham. Sans refaire complètement la genèse du parcours de l’artiste depuis Matane, où il a étudié, jusqu’à cet ouvrage, j’aimerais dire quelques mots sur certaines séries précédentes, avant d’en arriver à parler du regard qu’il a posé sur Cuba.

Le corpus Les rituels, parcours de chasse (1999) affirmait déjà cette préoccupation de Barrette pour la culture dite populaire, celle qui s’incarne spontanément dans les faits, gestes, goûts et pratiques du plus grand nombre, aussi dans l’espace visuel, par opposition aux a priori, œuvres, mœurs et institutions des élites – bien qu’à l’ère de l’industrialisation de la culture, cette distinction mériterait d’être nuancée2. Sur un ton davantage évocateur que documentaire, la chasse est ici un rituel de communion avec la nature, une traque poétique, silencieuse, du suspens qui noue l’appel et l’attente à la bête, invisible, dans les bois comme dans les images. Non pas la bête lumineuse, saoule, du film. Plutôt le hors champ embrumé de sa quête : devant l’objectif comme devant l’arc qu’on va bander, en attendant la proie, partout, le paysage. Puis elle apparaît, enfin, la bête, comme l’a souligné Sylvain Campeau3, qui disait déjà la correspondance chez Barrette entre cette activité nourricière immémoriale et la pratique de la photographie, notamment dans La présence, image qui clôt cette série sur l’ombre de l’artiste, dessinée contre un fatras d’herbes.

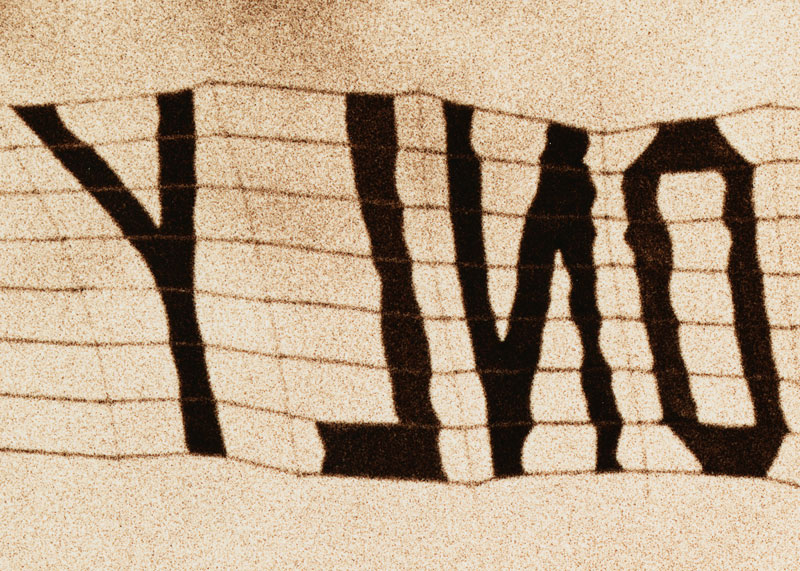

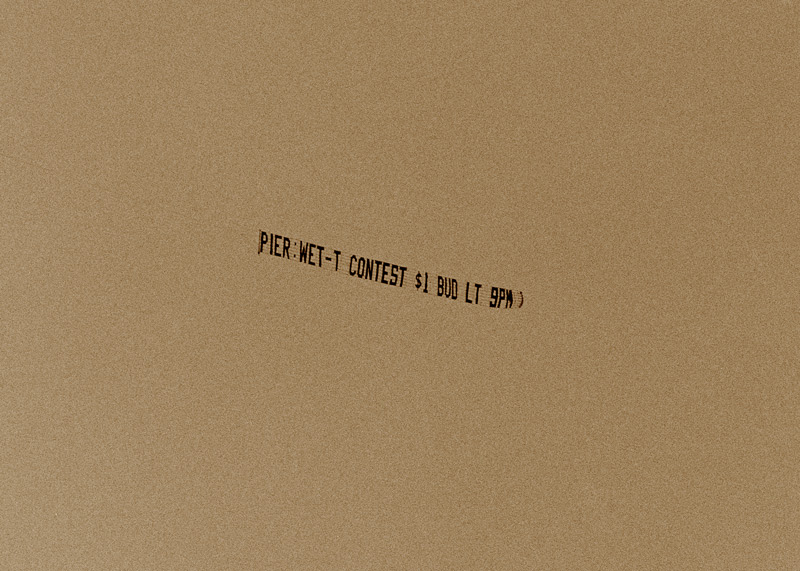

Travail ayant connu maintes incarnations au fil de sa diffusion, ALL U CAN EAT (2002-2013) convoque plus explicitement l’imaginaire populaire par le détournement du propos de bannières publicitaires aériennes survolant les plages de la côte Est américaine. En artiste plutôt qu’en touriste, Barrette les a photographiées lors de pèlerinages estivaux au pays du dollar. Tout en majuscules, dans une syntaxe rudimentaire, ces messages laconiques invitent notamment les vacanciers à participer à des concours de t-shirts mouillés, à se procurer bières ou pointes de pizza à volonté. En l’état ou morcelés, les textes sont ici transposés dans des images à la granulation exacerbée, qui subliment ces accroches linguistiques en de plus élémentaires signes plastiques. Avions et mots ainsi agrandis sont agencés en des ensembles dynamiques, qui reconfigurent les propositions de divertissement bon marché, avec un savoir-faire et une ironie rappelant les collages dadaïstes ou le Friedlander de Letters from the People (1993). Par là, Barrette met en lumière le populisme sous-tendu par les modes de vie et de consommation privilégiés au sein de l’économie du tourisme de masse. Associant ces fragments de désirs-marchandises, Barrette résume avec force l’essence préfabriquée d’une « NEW FREE SAFE LITTLE LIFE » de pacotille, promesse d’un capitalisme cheap à souhait.

Cet intérêt de l’artiste pour les manifestations visuelles de la culture populaire et leurs intrications socioéconomiques est notable dans le livre Marx, la danseuse et la coupe Stanley4, paru en 2010. Fruit d’une correspondance avec Rémi Ferland, qui signe des textes dialoguant avec des photographies jadis prises par un Barrette au seuil de son art, l’excellent opuscule revient, non sans nostalgie, sur le Québec des années 1975 à 1980. De cette époque décisive de la culture d’ici, s’il en est une, l’artiste et l’auteur s’appliquent à montrer le caractère désormais mythique, à l’ère où la rectitude semble avoir eu raison de l’essentiel des aspirations d’hier – quoique, pour certains, encore d’aujourd’hui. Du houblon des tavernes à la gloire frénétique des Expos et des Canadiens, un Yvan Cournoyer victorieux et sa coupe en prime, en passant par les marquises de cinémas cochons, les enseignes de rôtisseries, les clubs de danseuses et la lutte pour le socialisme, l’ouvrage décline nombre de références iconiques du Québec populaire de cette fin de décennie de légende, tristement close, comme cette œuvre, sur la défaite de 1980.

Fin de Siglo. C’est sur cette enseigne à la typographie d’un autre âge, celui de l’ère Batista et de son célèbre grand magasin de La Havane, que s’ouvre le nouvel ouvrage de Barrette, ainsi que sur une liste de près d’une trentaine de lieux visités pour produire ce corpus d’images, puissant témoignage visuel de la société cubaine aux temps de l’obsolescence du régime castriste. Photographié de 2008 à 2016, à l’occasion de plusieurs séjours dans l’île caribéenne, Fin de Siglo est divisé en trois parties qui convient le lecteur à circuler dans les dédales de la culture visuelle cubaine. Barrette y porte le plus souvent son attention sur une diversité d’objets et d’images qui animent, de leurs vifs coloris et de leurs formes souvent hétéroclites, parfois carrément bancales, le décor dans lequel évoluent Cubaines et Cubains. Décor certes précaire, désuet, décati, mais exprimant néanmoins la créativité et la vitalité qu’imposent les conditions matérielles à l’existence dans l’île communiste.

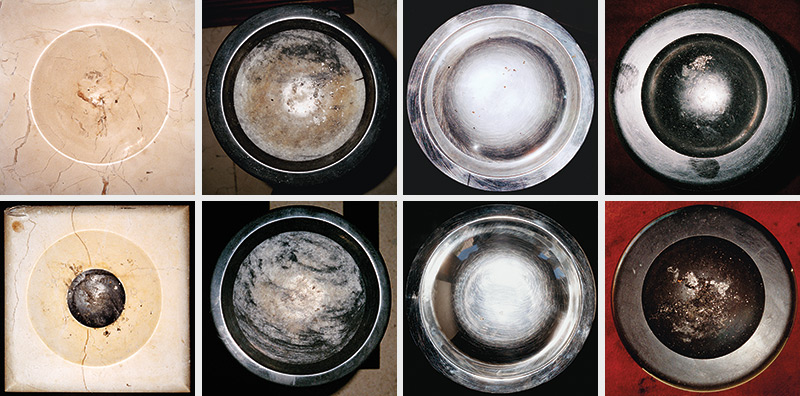

Fidèle à la sensibilité de Marx, la danseuse et la coupe Stanley, dans la continuité et avec la franchise esthétique d’ALL U CAN EAT, Barrette tire fréquemment profit de la brutalité du flash direct pour montrer Cuba sans compromis, évite habilement les pièges de l’exotisme, aborde toujours de biais les stéréotypes habituels de la culture cubaine, ne laissant jamais son regard s’inféoder parfaitement à la mythologie colportée par l’industrie touristique et par le régime. Car dans les rues de La Havane ou à Varadero, l’artiste n’accepte pour seuls véritables guides que sa vision photographique et l’instinct de son œil chasseur. En témoigne la seconde partie de l’ouvrage composée d’une vingtaine d’images frontales, vaguement abstraites, dont le format carré reçoit les formes circulaires de cendriers photographiés en plongée, perpendiculairement au sol, et dont la nature n’est mise à nu que par l’indice de cendres de Habanos.

En écho à sa première partie, l’ouvrage se conclut par une évocation plus directe de l’idéologie castriste. Mais en dépit des efforts qu’il déploie pour se mettre en scène, dans sa propagande, sa muséologie, son cinéma, son histoire, ses casquettes étoilées et ses moustaches révolutionnaires, le régime ne sait tromper Barrette quant à sa probable péremption. Et, dans les téléviseurs de Cuba, désormais, se dessine l’ombre de la bête américaine.

2 « L’oligarque ne se fond donc pas avec le grand public, même s’il partage du point de vue de la culture les mêmes cochonneries. Bien que reproduisant pauvrement les allures de la cour à laquelle il aspire, le financier, magnat de la presse et administrateur de la pétrolière Total, se satisfait de ce simulacre qui l’absorbe, lui et les siens. Et il est d’autant plus comblé qu’il est grand, c’est-à-dire pour lui commercialisable en série. C’est là la griffe de son pouvoir : se montrer capable d’entraîner toute une collectivité dans les effets de son mauvais goût et placer ceux-ci, sans qu’une résistance soit possible, sous l’appellation “culture”. » Alain Deneault, La médiocratie, Montréal, Lux Éditeur, 2015, p. 161.

3 Sylvain Campeau, « L’objet de la traque », Vie des Arts, n° 175 (2000), p. 66.

4 André Barrette, Marx, la danseuse et la coupe Stanley, Québec, Les éditions J’ai VU, 2010.

La production photographique d’André Barrette est ancrée dans le réel où la culture populaire devient son espace de création. Ses photographies proposent une relecture d’un sujet initial, elles se déclinent dans des séries aux dimensions narratives, au seuil de la fiction. Son travail a été diffusé en galerie, in situ et sous forme de publications. Il a exposé au Québec, au Canada, en France, en Pologne et à Cuba. André Barrette vit et travaille à Québec.

Alexis Desgagnés est un historien de l’art, un artiste et un auteur québécois. Son livre Banqueroute, un recueil de poèmes et de photographies, a été récemment publié aux Éditions du renard.