[Automne 2017]

Par Joan Fontcuberta

Que reste-t-il de la photographie à l’ère de la post-vérité et des égoportraits, des fenêtres indiscrètes de Facebook et des sirènes de la consommation, des émoticônes et du spam ? Qui entonnera l’éloge de l’art de la lumière ? Alors que nous pensions avoir obtenu toutes les réponses à l’énigme de notre mémoire fixée sur les sels d’argent, la vie en a modifié intempestivement les questions. Peut-être est-ce parce que la vie n’est pas un problème à résoudre, comme le dit Søren Kierkegaard, mais une réalité dont il faut faire l’expérience. C’est sur ces sentiers intellectuels que discourt avec entêtement le travail de Michel Campeau, un photographe qui vise à valoriser jusqu’à leurs derniers grains les sels d’argent avant de se rendre à l’impressionnante invasion des pixels.

Existentialismes kierkegaardiens mis à part, la photographie a constitué un des piliers de la révolution industrielle et de la culture technico-scientifique du XIXe siècle, et son invention s’insère dans un ensemble d’innovations propulsées par le développement phénoménal des transports et des moyens de communication modernes : le chemin de fer, la navigation à vapeur et le télégraphe. Du point de vue économique et politique, la photographie a contribué à l’évolution du monde par son appropriation symbolique et par le formatage visuel de nouveaux modèles spatio-temporels. Sous l’angle socioculturel, l’appareil photographique a agi comme instrument de véridiction et d’archivage, en participant à la cartographie et à l’exposition encyclopédique de la connaissance. Enfin, dans une perspective spirituelle ou religieuse, la photographie a transcendé la finitude et la mort tout en aspirant à supplanter la magie de la réalité. L’image photographique était destinée à révéler la particularité insubstituable de la vie. C’est pour cela que, pour Giorgio Agamben, l’ange de la fin des temps, l’ange de l’Apocalypse de Jean, coïncidait avec l’ange de la photographie1.

Il est illusoire de prétendre que ces valeurs se maintiennent indemnes au XXIe siècle. Nous affrontons de nos jours une mondialisation féroce et une économie virtuelle. Le capitalisme des marchandises a été absorbé par un capitalisme d’images ou, comme le suggère Iván de la Nuez, par une iconocratie, soit la tyrannie que l’image exerce sur nous, nous reléguant de l’état de souverains à celui de sujets.

Nous habitons une société hypermoderne marquée par la consommation, la quantification, l’excès et l’urgence ; une société où l’accent n’est plus mis sur la rupture avec les valeurs de la modernité mais plutôt sur leur exacerbation. Nous découvrons le monde par l’intermédiaire d’écrans numériques qui ouvrent sur une réalité fluide, complexe et surveillée. Internet, les réseaux sociaux, les téléphones portables, les caméras de surveillance et toutes les formes de dispositifs d’enregistrement graphique sont à l’origine d’une sursaturation qui réduit les images à des médiations dociles entre le monde et nous, sauf lorsqu’elles se rebellent furieusement.

Les chiffres de cette massification atteignent des records époustouflants. Au début de l’année 2017, 800 millions de photos sont envoyées chaque jour sur Snapchat ; sur Facebook, 350 millions ; sur Instagram, 80 millions. Oublions les autres plateformes : s’il accordait seulement une seconde de son attention à chacune des images téléversées en 24 heures sur ces trois portails, un seul observateur mettrait (sans jamais fermer les yeux) presque 50 ans à les voir toutes. À chaque minute que vous investissez à lire ce texte, un quart de million d’images sont envoyées sur Facebook. Le paradoxe est que nous ne faisons plus des photos pour qu’elles soient vues ; nous nous noyons dans des images que presque personne ne voit. Ce sont alors d’autres valeurs qui remplacent l’acte photographique, comme par exemple la connectivité et la communication. La post-photographie nous annonce ainsi une société qui perd en mémoire ce qu’elle gagne en interaction. La science-fiction annonce un monde fait d’écrans, physiques ou immatériels, auxquels nous accéderons par une interface mentale qui nous offrira des représentations holographiques multi-sensorielles en de multiples perspectives.

Pendant que ce futur d’hyper-visibilité se consolide, la post-photographie nous invite dans un monde d’images omniprésentes sans corps ni support. Il est évident que la photographie n’est plus seulement une « écriture de la lumière » exercée par des scribes privilégiés, mais qu’elle est plutôt un langage universel que nous utilisons tous naturellement dans les divers événements de la vie quotidienne. C’est ce que je propose d’appeler l’avènement de l’homo photographicus. Pourtant, cette universalité et la démesure qu’elle entraîne exigent un tribut auquel est soumis l’échafaudage idéologique de la photographie : nous pénétrons dans de nouveaux régimes de vérité et de mémoire. L’incertitude quant à la valeur documentaire des images post-photographiques a été traitée au-delà de toute limite : l’appareil-photo a renoncé insolemment à son pouvoir de conviction. La mémoire elle-même en est affectée. Si la photographie photochimique était associée à une mémoire d’éléphant, la post-photographie incarne la précaire mémoire des poissons, dont on dit qu’elle ne dure que quelques secondes2. Le grand paradigme de cette « mémoire de poisson » est le Snapchat, une application qui fait fureur parmi les jeunes et sur laquelle les photos et vidéos reçues s’effacent automatiquement au bout de dix secondes. C’est l’extase du présent au détriment du passé : un présent en suspension, éternisé, qui n’est la terre de personne entre l’horizon des expériences et celui des expectatives. La post-photographie substitue à la mémoire du passé la nostalgie du présent.

Nous ressentons autant d’espoir que d’inquiétude face à de tels bouleversements, et cette ambivalence est à l’origine d’attitudes de résistance et de témoignages critiques chez les artistes (entre autres). Par exemple, le retour aux processus artisanaux du XIXe siècle et la récupération de certains matériaux dé-catalogués, comme la pellicule Polaroïd, évoquent non seulement une sensibilité rétro, mais aussi un désir de lecture militante ou activiste. Le retour de nombreux photographes à la pellicule analogique s’explique par la nostalgie, mais aussi par un rejet de ce que représente la culture numérique. Pour des raisons similaires, il y a toujours eu des photographes qui pratiquaient la technique du daguerréotype ou d’autres systèmes archaïques. On peut le comprendre comme un goût pour le processus même, davantage que pour l’efficacité communicative du résultat. Nous nous déplaçons de nos jours en automobile, mais quelques-uns continuent à monter à cheval, que ce soit par snobisme ou par sensibilité écologique. Ni les pellicules ni la calèche ne disparaîtront complètement, mais ils se sont convertis en moyens exceptionnels et passagers.

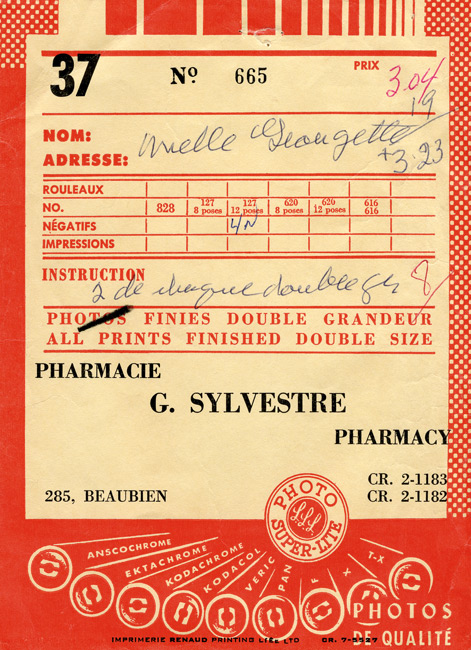

Dans d’autres formes de résistance, on voit apparaître la revendication de la marge, de ce qui n’a pas mérité les félicitations des institutions canoniques. Ce phénomène en éclaire un autre, soit la revalorisation du vernaculaire : les albums de famille, la photo amateur, la publicité populaire, la photographie commerciale, la photo porno, la documentation criminalistique et tous ces domaines de production catalogués comme autant de formes de culture populaire. Comme justification, il y a la prétention de privilégier un regard sociologique sur cette énorme poubelle photographique, une forme de compensation venant enrichir le patrimoine esthétique avec de l’inespéré, de l’accidentel, de l’inaperçu… l’espoir enfin d’une découverte de trésors, de scintillements d’or parmi les répertoires iconiques les plus lumpen, les images le plus anodines. Hors du domaine académique, qui met en évidence une perspective sociologique et anthropologique de la photographie vernaculaire, les pionniers, parmi les premiers à récupérer ce type de matériau pour l’art, furent Hans Peter Feldman et Sándor Kardos. Ce dernier fonda l’Horus Archive et proclama que l’acte de collectionner constituait un art indépendant, avec une valeur égale à l’acte même de prendre des photographies : sélectionner une image entre de nombreuses possibles équivalait à sélectionner un cadrage parmi de nombreux cadrages possibles, l’acte créatif ne se basant pas tant sur la production que sur le choix. Aujourd’hui, le legs de Feldman et de Kardos est revécu par des photographes tels que Martin Parr, Erik Kessels, Joachim Schmid et Michel Campeau lui-même. Toutefois, à cinquante ans de distance, cette nouvelle génération ne peut prétendre à une trouvaille brillante ou à une occurrence heureuse. Il s’agirait plutôt du chant du cygne d’une photographie qui fut autrefois pléthorique mais qui aujourd’hui agonise.

Rassembler ce type de matériaux vernaculaires avec des images d’anciennes chambres noires, comme le fait Michel Campeau, s’inscrit dans la volonté de narrer la fin d’une histoire. Les laboratoires incarnaient les grottes ritualisées où l’on procédait à la célébration du miracle de la lumière. Si l’appareil photo était l’espace où avait lieu l’insémination de l’image, le laboratoire constituait sa salle d’accouchement. Désormais, les photographes du numérique ne connaissent guère son mystère : les effluves enivrants, l’expérience des ténèbres inactiniques, la poétique exaltante de l’attente, l’euphorie et les frustrations, la douleur d’une naissance aux forceps et la jubilation du premier cri… Ces sensations appartiennent à un passé inoubliable, la chambre noire est devenue un sanctuaire-relique. Campeau retient pour la postérité ces recoins étranges, si imprégnés de magie et de souvenirs, qui s’efforcent de nous dire quelque chose, ou qui ont dit quelque chose que nous n’aurions pas dû oublier. C’est l’imminence d’une révolution qui ne parvient pas à se produire ou, plus encore, un testament.

Si les écrivains écrivent sur l’art d’écrire, il n’est pas étonnant que les photographes photographient l’acte de photographier, ce qu’il en reste ou ce qui l’entourait. Michel Campeau se livre à cet exercice d’art conceptuel selon lequel le regard précède le concept, selon lequel l’intensité des mots – qui ici sont des images – prévaut sur la profondeur du récit. Il y a des modernités amnésiques qui s’érigent sur l’abolition du passé. Celle de Michel Campeau est une modernité construite avec des matériaux de la mémoire, avec les déchets et les ruines d’un hier qui semble lointain mais qui s’est produit il y a peu. Un hier qui a été abandonné très rapidement par les accumulations alluviales des vertigineuses images post-photographiques.

On dit que près de la mort, au moment de l’ultime râle, défilent dans notre esprit telles des illuminations, les faits les plus importants de notre vie. La séquence de matériaux que Campeau nous offre ici peut être comprise comme cette succession de visions, une poignée de moments et de lieux qui remplirent la photographie de bonheur et auxquels nous nous accrochons au moment des adieux, comme une manière de garantir qu’au moins, nous conservons quelque chose de l’histoire.

Or, il s’agit de sauvegarder l’histoire avant tout. Dans son ouvrage Il fuoco e il racconto (Le feu et le récit, 2016), Giorgio Agamben récupère la chronique d’Israël ben Éliézer, dit le Baal Shem Tov (1698-1760). Lorsque ce saint homme, fondateur du hassidisme, avait un problème difficile à résoudre, il se rendait dans un lieu caché de la forêt, allumait un feu, prononçait ses prières, et la solution lui apparaissait comme une évidence. Le temps passa et ses disciples oublièrent la manière d’allumer un feu, mais ils continuèrent à aller en forêt et à répéter les prières, et tout se passait comme ils le souhaitaient. La génération suivante se trouva dans la même situation ; ils allèrent en forêt et dirent : « Nous ne savons plus allumer un feu, nous ne savons plus dire les prières, mais nous connaissons le lieu dans les bois, et cela doit être suffisant. » Et ainsi fut-il. Génération après génération, les disciples firent face à la même situation : « Nous ne savons plus allumer un feu, nous ne sommes plus capables de réciter les prières, et nous ne connaissons même pas le lieu dans les bois ; mais de tout cela nous pouvons conter l’histoire. » Et, une fois de plus, cela fut suffisant. Avec la photographie aussi nous avons oublié le feu, les prières et le lieu ; il ne nous reste même plus la vérité, ni la mémoire, ni l’encapsulage de la fugacité, ni la révélation de l’identité, mais Michel Campeau préserve l’histoire – au moins ses miettes – et nous espérons que cela soit encore suffisant.

Dans cet ouvrage, Michel Campeau parvient à nous faire voir chaque image, jusqu’aux plus communes, avec un soupçon de révélation ou de menace, comme une pièce inexplicable d’archéologie future. Et nous terminons avec la représentation d’un âne travesti en zèbre. C’est une belle métaphore pédagogique de la post-photographie : une image qui se déguise grossièrement en photographie, qui se fait passer pour une photographie, et que nous acceptons comme telle, même si nous ne pouvons pas éviter de reconnaître sa véritable nature et ses fausses promesses de salut. D’où le caractère programmatique de ce projet. Photographier signifie rencontrer les images justes pour expliquer quelque chose, mais cela implique aussi de faire en sorte que les images nous rencontrent. Même si, alors que nous croyons les avoir dominées, elles nous abandonnent ensuite avant de réapparaître à nouveau telle une épiphanie, en brouillant toutes nos pensées. Et depuis les entrailles d’une mélancolie infinie, c’est justement ce qui se produit ici.

Traduit de l’espagnol par Michel Levaillant

2 Bien au-delà de cette croyance populaire, des scientifiques de l’Université MacEwan à Edmonton ont déterminé, en 2014, que la mémoire épisodique des cichlidés africains – très communs dans les aquariums domestiques – pouvait atteindre jusqu’à douze jours.

La carrière de Michel Campeau jalonne les quatre dernières décennies de la photographie contemporaine. Soucieux de s’inscrire dans une intériorité allant à contre-courant du médium et en rupture avec les conventions formelles du documentaire, il explore, par son travail, les dimensions subjectives, narratives et ontologiques de la photographie. Ses œuvres ont été exposées et acquises par plusieurs institutions, ici comme à l’international, et ont fait l’objet de plusieurs publications et reçu de nombreuses distinctions. Michel Campeau vit et travaille à Montréal où il est représenté par la Galerie Simon Blais. Il est également représenté par la galerie Éric Dupont, à Paris.

Joan Fontcuberta est un photographe conceptuel de renom en plus d’être auteur, éditeur, commissaire et enseignant. Il a joué un rôle important dans la reconnaissance internationale de l’histoire de la photographie espagnole. Il a été l’un des fondateurs de la revue Photovision, lancée en 1980, qui est devenue une publication majeure dans le champ de la photographie européenne. Son œuvre est présentée et collectionnée par les plus grandes institutions internationales. Fontcuberta a reçu de nombreuses récompenses, notamment en 2013 le prestigieux Hasselblad Photography Award.

![Michel Campeau, Sans titre [Montréal, Québec, Canada], de la série / from the series La chambre noire, 2005-2010, impression numérique / inkjet print, 69 × 91 cm](https://cielvariable.ca/wp-content/uploads/2017/10/107-13-michel-campeau-1.jpg)