[Automne 2017]

Life Session

Optica

Du 28 janvier au 25 mars 2017

Par Charles Guilbert

Avec Life Session, Nelson Henricks ajoute une pièce intéressante à l’œuvre qu’il élabore depuis près de 30 ans. Par sa façon d’aborder le réel en mêlant analyse, travail formel, subjectivité et humour, et par l’intérêt qu’il accorde aux choses les plus nobles comme les plus triviales, cet artiste se rapproche de l’essayiste. Il acquiescerait sans doute à cette phrase de Montaigne : « Il n’est sujet si vain qui ne mérite un rang en cette rhapsodie. » Le point de départ de l’exposition Life Session est un film éponyme de 10 minutes réalisé en 1977 par Falcon Studios, l’un des plus grands producteurs de pornographie gaie au monde. Mais ce film, on ne le découvre – et seulement en partie – qu’après avoir traversé deux espaces, l’exposition tout entière nous entraînant dans une sorte de narration en trois temps (situation initiale, péripéties, dénouement).

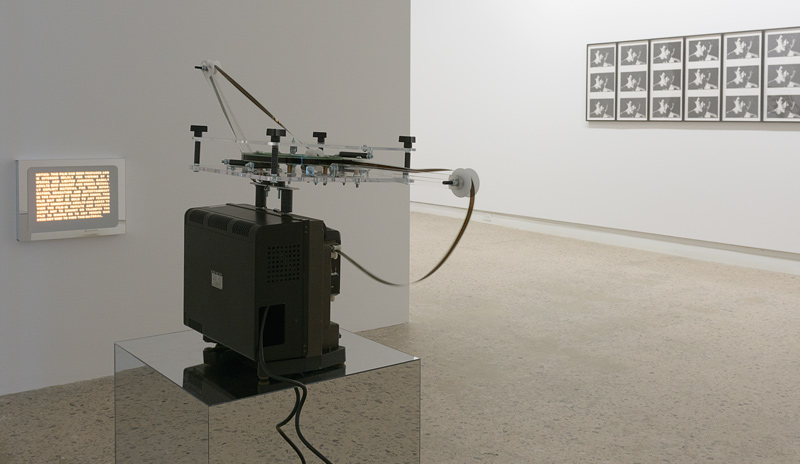

Dans le premier espace se trouve un projecteur 16 mm diffusant en boucle un avertissement quant au contenu explicitement sexuel d’un film et au nécessaire consentement du spectateur. En isolant cet élément « littéraire », Henricks installe l’ambiguïté de son projet, où se croisent politique (mise en relief de la règlementation des images), esthétique (regard ironique sur les conventions et les clichés), histoire (réflexion sur le temps à travers les technologies) et érotisme (production, à travers l’interdiction, d’un désir de voir). Il dévoile en même temps sa méthode, qui consiste à déplacer « l’objet », à le sortir de son contexte, pour l’analyser, mais aussi pour en faire un objet de rêverie.

Dans la deuxième salle se trouvent deux séquences de dessins au crayon, qu’on devine tirées d’un film : le visage d’un homme dans une lumière très contrastée, puis un plan d’ensemble de l’artiste et de son modèle. Mais la variation entre les images est si infime que presque rien ne se raconte ici, sinon la minutie du travail au crayon et le labeur nécessaire pour créer une fraction de seconde d’image animée. Le spectateur est toujours en suspens. Rien de scabreux à l’horizon. Une troisième œuvre dans cette salle, constituée de dix cadres horizontaux, présente l’image dessinée d’un bout d’amorce de film où sont inscrits des chiffres et des lettres dont on ne sait ce qu’ils signifient.

C’est tout au fond, dans la troisième salle, qu’un autre projecteur 16 mm diffuse la courte séquence filmique. On saisit alors le projet de l’artiste : transformer un film daté, typique de l’imaginaire gai des années 1970, en un objet hybride où séduction et aliénation cohabitent. Après avoir remonté le film en en retirant toutes les scènes sexuelles et en remplaçant plusieurs suites de photogrammes par des dessins animés fidèles à l’image originale, Henricks en arrive à une narration minimaliste : un artiste torse nu – et d’une grande beauté – effectue diverses esquisses d’un homme moustachu, vêtu d’un maillot ténu, qui varie les poses ; soudain, l’artiste s’approche de son modèle, l’invite à replacer son maillot, en défait le cordon, et le film s’interrompt.

Capable de sentimentalité comme de moquerie, Henricks place son spectateur dans une position ambiguë. Les dessins recouvrant en partie cette histoire de dessinateur (qui, au fond, n’est qu’un prétexte pour un dévoilement qui n’aura jamais lieu) nous mettent sur la piste d’une mise en abyme amusante. Non seulement le modèle et le dessin s’animent, mais l’artiste du film lui-même est dessiné, comme si l’art envahissait tout l’espace. Le frottement du crayon fait alors penser à une caresse, à une excitation, à une pulsion… Ce recouvrement révèle aussi l’existence d’un regard plus vaste, et caché. C’est bien sûr celui du réalisateur, qui filme des jeux de regards sans se faire voir, dans des clairs-obscurs à la Caravage. Cette position de voyeur intéresse Henricks, rôle qu’il a lui-même tenu dans sa vidéo Handy Man.

En révélant subtilement la présence de celui qui filme, Henricks insiste en même temps sur le fait que tout est représentation et que, même pour des bluettes, des choix esthétiques s’opèrent. Cependant, le labeur du dessin animé, qui semble ronger les images, vient en contradiction avec la spontanéité présumée du dessinateur filmé. Le personnage paraît alors ridicule et, plus encore, cette idée que l’art ne serait qu’une partie de plaisir… Mais voilà qu’on abandonne la piste critique, attiré par cette pellicule qui défile, ce projecteur dont le cliquetis devient seule musique (les dialogues – sans doute passionnants… – des protagonistes étant devenus inaudibles). En mettant de l’avant la matérialité du film et la lourdeur de l’appareillage qui lui donne vie, Henricks nous plonge dans une tactilité qui surprend à une époque où règne le numérique, le virtuel et le miniature. On se dit que, malgré qu’elles soient reproductibles, ces images d’une technologie passée acquièrent une préciosité et une sensualité qu’ont rarement les images tournées sur iPhone.

De là à dire qu’Henricks est un nostalgique, il n’y a qu’un pas, qu’on ne franchira pas, vu le fond d’humour toujours présent. On pourrait voir le retrait des images sexuelles et l’insistance sur l’interdiction comme des attitudes prudes. Cela témoigne, en effet, d’une volonté, par l’ellipse, de redonner sa place à l’imagination (qu’Internet colonise) et de la valeur aux préliminaires (puisque le dévoilement même, comme le dit Barthes au sujet du strip-tease, ne peut être que décevant). Mais cette censure qu’applique Henricks est bien différente de celle d’autrefois, l’éthique qui la fonde n’étant pas liée à religion et aux interdits, mais plutôt au désir que les images n’étouffent pas le désir. On pourrait rapprocher cette méthode à ce que dit le narrateur de Rapport sur moi (de Grégoire Bouillier) après une première expérience sexuelle : « Ce jour-là, je compris que la vie commençait là où s’arrêtaient les images. Là où il me fallait improviser, livré à moi-même, sans plus aucune représentation venant précéder mes actes pour leur dicter leur conduite. Dans une chambre, l’aventure devenait pour une fois la mienne : il s’agissait d’inventer à partir de soi, quel que soit son état. D’être enfin présent, en corps et en esprit, tout entier aventuré. »

Dans le film, au moment où l’artiste tire sur le cordon du maillot de son modèle, l’image s’interrompt pour laisser place à ce signe sur l’amorce qui danse comme un cordon. Le jeu formel, coquin et cocasse, nous invite à voir tout cela, le désir, le désir de voir, le désir de toucher, le désir de créer, et même l’art tout entier, avec un sourire, toujours, au coin des lèvres.

Charles Guilbert est artiste et il écrit sur l’art. Lors du Gala des arts visuels 2014, il a remporté, avec Sébastien Cliche, le prix de la meilleure publication québécoise en arts pour La doublure. Ses œuvres, multidisciplinaires, ont été présentées dans des galeries et des musées au Québec, au Canada, en Europe, au Mexique et au Japon. Les Personnes, vaste installation réalisée avec Nathalie Caron, a récemment fait partie de l’exposition À grande échelle au Musée national des beaux-arts du Québec.