[Printemps 1990]

par Nathalie Parent

Les demi-lunettes sur le nez, elle s’avance tout près des livres comme pour les renifler. Sur un bout de papier, elle note les titres, les noms des auteurs et surtout le prix, qu’elle souligne. Je me dis que c’est sûrement pour sa liste de cadeaux de Noël.

Pendant qu’elle prend des notes sur ses livres à acheter, moi, je prends des notes sur elle pour mes livres à écrire, mais elle ne le voit pas et c’est tant mieux. Je fais de l’écriture en direct mais personne ne le sait : ce n’était pas inscrit au programme de la soirée.

Elle n ‘est pas la seule à faire ce petit sondage. Mais d’autres sont moins discrets et m’interpellent derrière mon comptoir :

– Hein ! c’est combien lui ?

Je souris, cherche dans le catalogue et réponds, et ils partent en disant que c’est trop cher, qu’ils n’ont pas assez d’argent. Ça me met en rogne, je me dis qu’il faut vraiment être imbécile pour venir au Salon du livre sans argent ; ou bien ils le font exprès.

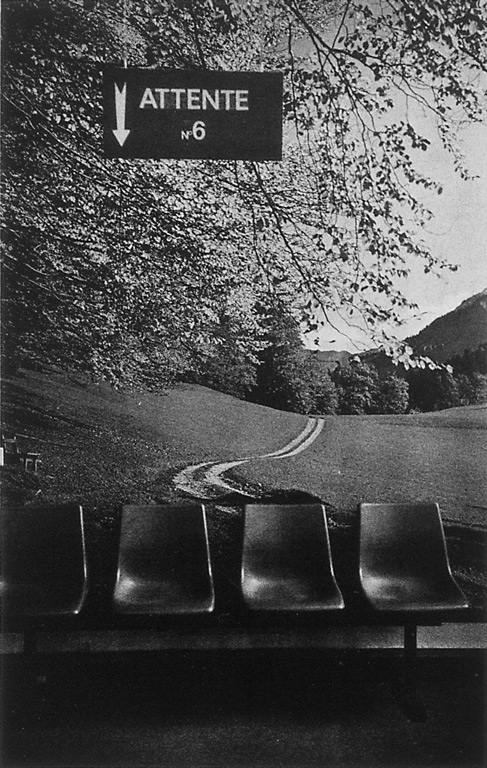

Je me cale un peu plus dans mon fauteuil pour oublier que je suis là à faire le pitre dans un tout petit petit kiosque, comme un poisson dans un aquarium. Les gens passent et me regardent du coin de l’oeil ou me font des sourires timides. Sur le carton épinglé à mon chandail est écrit en gros : « auteur ». Je suis gênée. Je veux me cacher derrière la pile de livres. Je décide d’en lire un pour me sauver. Je prends le dernier de Pierre Gobeil : La mort de Marlon Brando, j’en ai tellement entendu parler. Je lis à peine une page que ça recommence.

– Hein ! c’est quoi ça Triptyque ?

Une femme avec de grandes lunettes épaisses et une veste d’acrylique marine trop serrée regarde au-dessus de ma tête la petite affiche qui identifie le kiosque. Je réponds :

– C’est un éditeur.

– Ah.

Elle me regarde, méfiante.

– Tu travailles ici, toi ?

– Travailler, pas vraiment…

J’hésite, j’ai envie de dire que je suis pas payée, que je travaille, oui, si on veut, mais que les écrivains ne font jamais d’argent, qu’ils vivent de rien ; comme si c’était tellement valorisant d’être publié que ça remplissait l’estomac, d’ailleurs j’ai faim, je n’ai pas eu le temps de souper. Mais je dis rien, qu’est-ce qu’elle en a à foutre de mes frustrations, c’est vraiment pas grave tout ça, qu’est-ce que j’ai à me plaindre. Et je dis d’une voix timide :

– J’écris.

– Ah !

Elle ne me croit pas, mais alors pas du tout, je le vois bien, elle pense que je la fais marcher.

– T’écris quoi ?

Je pointe mon livre du doigt.

– Ça ?

– Oui.

Elle attend un moment, puis revient à l’attaque.

– C’est quoi ?

– Un recueil de nouvelles pour les jeunes.

– Ah !

Par son intonation, je sens bien qu’elle veut dire : « ah ! juste ça, c’est vraiment pas sérieux ». Elle part et mon bonsoir reste sans réponse. Je me sens toute petite tout à coup. C’est vrai que c’est insignifiant d’écrire pour les jeunes, j’écris vraiment de choses trop simples, juste mignonnes et encore. J’ai le cœur gros, merde pourquoi ils m’ont laissée toute seule ici, c’est injuste, je me sens comme Caliméro, le petit oiseau avec une coquille sur la tête. Je me ressaisis. Ce n’est pas le moment de se laisser abattre. Toute l’écurie Triptyque est peut-être en train de boire dans un lancement pendant que je suis confinée au kiosque, mais c’est de ma faute, j’avais qu’à refuser quand ils me l’ont demandé. Oui, mais je suis incapable de dire non, j’y peux rien c’est comme ça, je suis serviable, et des fois j’ai l’impression que c’est étampé dans mon front : attention trop mou.

J’essaie de lire encore mais je reste toujours sur les deux mêmes lignes. Il y a deux totos qui se sont plantés devant le kiosque et qui parlent fort, ils parlent de leurs enfances ; ça risque d’être long. Mais il n’y a pas que cela, un peu plus à droite au bout de l’allée il y a une scène où une « brochette » de personnalités discutent de littérature. Ils se gargarisent de grands mots pour surtout pas se faire comprendre. La littérature se donne en spectacle, le salon est le temps de l’année où les écrivains jouent aux vedettes. Je parie qu’ils ont tous pratiqué leurs discours enfermés dans les toilettes devant le miroir après s’être brossé les dents, ou passé la soie dentaire, ou n’importe quoi.

Un gars avec un grand sourire un peu naïf s’approche de moi. Il sort un bout de papier tout chiffonné, et me le donne comme si j’étais la préposée à l’entrée et il attend, fier.

– Le lancement n’est pas ici, il est au salon 9 de la mezzanine.

– Oh.

Il regarde dans le kiosque comme si la mezzanine allait lui sauter dessus. Il ne sait pas où elle est cette mezzanine, c’est évident. Mais je ne dis rien, il paraît tellement innocent que j’ai envie de le niaiser. Il a l’air heureux en plus, ça m’énerve. J’imagine que c’est la première fois qu’on l’invite dans un lancement. Il n’ose pas me demander où est ce foutu salon 9, Il a peur d’avoir l’air fou je suppose. Je lui donne son papier, il dit merci et s’en va dans la mauvaise direction.

Qu’est-ce qui se passe, maintenant les livres tombent les uns après les autres. Ces kiosques ne sont pas solides, les tablettes y sont suspendues et ballottent dans le vide. Pour moi, quelqu’un vient de s’appuyer sur le mur de l’autre côté. Je commence à être vraiment tannée, j’ai chaud, je m’endors puis le monde qui passe en paquets devant moi, ça m’étourdit.

Un petit couple habillé pareil me regarde sans dire un mot, je lève les yeux. L’homme me dit :

– Excusez, on a oublié notre feuille.

Je me dis une chance que tu l’as oubliée mon grand, parce que je te l’aurais fait avaler, ta feuille. Je lui réponds poliment :

– Le lancement est au salon 9 de la mezzanine tout juste derrière vous près de l’entrée principale.

Ils n’arrêtent pas de me remercier en s’en allant un petit peu.

J’essaie encore de lire, mais je sais plus où je suis rendue, je reprends au milieu mais pas longtemps, deux hommes entrent dans le kiosque. Je me dis hein ! qu’est-ce qu’ils font là, je m’attends à ce qu’ils m’accostent pour me poser plein de questions auxquelles je n’aurai pas de réponse. Mais non, l’air de rien, ils regardent les livres comme s’ils étaient chez eux. Je colle ma chaise un peu plus dans le coin et je les garde à l’oeil. Une femme passe avec son mari, il lui montre le livre de Gobeil, elle dit oui oui et il me dit :

– Je l’ai acheté, c’est bon.

Elle me demande :

– Il a pas fait autre chose, lui, avant ?

Je réponds :

– Oui, il a écrit Tout l’été dans une cabane à bateau.

Soudain triste, elle demande :

– C’est pas drôle, pourquoi il a fait ça ?

– Pourquoi ?

Je mets quelques secondes à comprendre et j’explique :

– C’est le titre du roman.

– Ah, oui, oui, oui…

Confus, il partent aussi vite qu’ils sont arrivés. Mais je n’ai pas le temps de rire d’eux qu’on me tape sur l’épaule :

– C’est combien la Câllâs ?

Je fouille.

– 29.95 $.

– C’est ben cher.

Je me tourne vers la table où un vieil homme se penche la tête de côté pour lire un titre de livre placé de biais, puis il tapote de son index courbé le Gobeil (encore lui !).

– Hein ! il est pas mort Marlon Brando, il est pas mort, il vit encore !

Il part en haussant les épaules, l’air de dire : « ces jeunes-là, ça connaît rien ». Je rage, j’en ai assez, laissez-moi tranquille ! Je vois enfin Bob qui se pointe le bout du nez rouge. Un grand sourire un peu gaga figé en pleine face, il est saoul. La piquette, vient un moment où on ne la goûte plus. Il me dit merci d’avoir gardé le stand. Il me demande si tout a bien été, je dis oui mais il ne m’écoute pas. Je sors mon portefeuille pour acheter le Gobeil avant de partir, mais j’ai pas assez d’argent et c’est trop cher.