Parenthèse(s)

Du 6 au 30 novembre 2019

Par Sophie Bertrand

Les Rencontres photographiques de Guyane (RPG) se déroulent tous les deux ans dans différentes villes du département français situé en Amérique du Sud. Fondée en 2012, la biennale tente de développer une place légitime pour la photographie et de rejoindre par l’image des populations hétéroclites. Malgré d’importantes restrictions budgétaires, les RPG gardent le cap pour cette sixième édition et offrent encore une fois une programmation intéressante et variée avec une douzaine d’expositions et diverses projections à Cayenne, Remire-Montjoly et Saint-Laurent-du-Maroni. Comme l’ont démontré les précédentes éditions, l’événement souhaite couvrir une pho-tographie internationale, naviguant principalement entre l’Amérique du Sud, continent auquel la Guyane est géographiquement rattachée, et l’Europe dont elle dépend politiquement.

Mais face à la réduction des moyens financiers accordés, l’équipe a dû revenir à sa mission première, celle de diffuser la photographie guyanaise et caribéenne, ou du moins en lien avec ces territoires. Et c’est pour le mieux, car cette sixième édition qui a failli ne pas avoir lieu a démontré que cette photographie à elle seule mérite cette édition focus. S’éloigner des clichés et des images stéréotypées qui représentent mal la Guyane, c’est ce qu’ont souhaité les RPG avec la thématique Parenthèse(s). Karl Joseph, le directeur artistique, a donc priorisé des travaux abordant les différentes identités guyanaises tout en faisant dialoguer images contemporaines et images d’archives. Comme l’évoque Muriel Guaveïa, la directrice de la biennale, si « le thème de l’identité est devenu un sujet courant », notamment dans les corpus artistiques, il « est d’autant plus important dans ce territoire multiculturel » à l’histoire complexe et qui compte de nombreuses communautés, du littoral aux confins de la forêt amazonienne, en passant par les abords des rivières aux frontières floues, véritables artères du département.

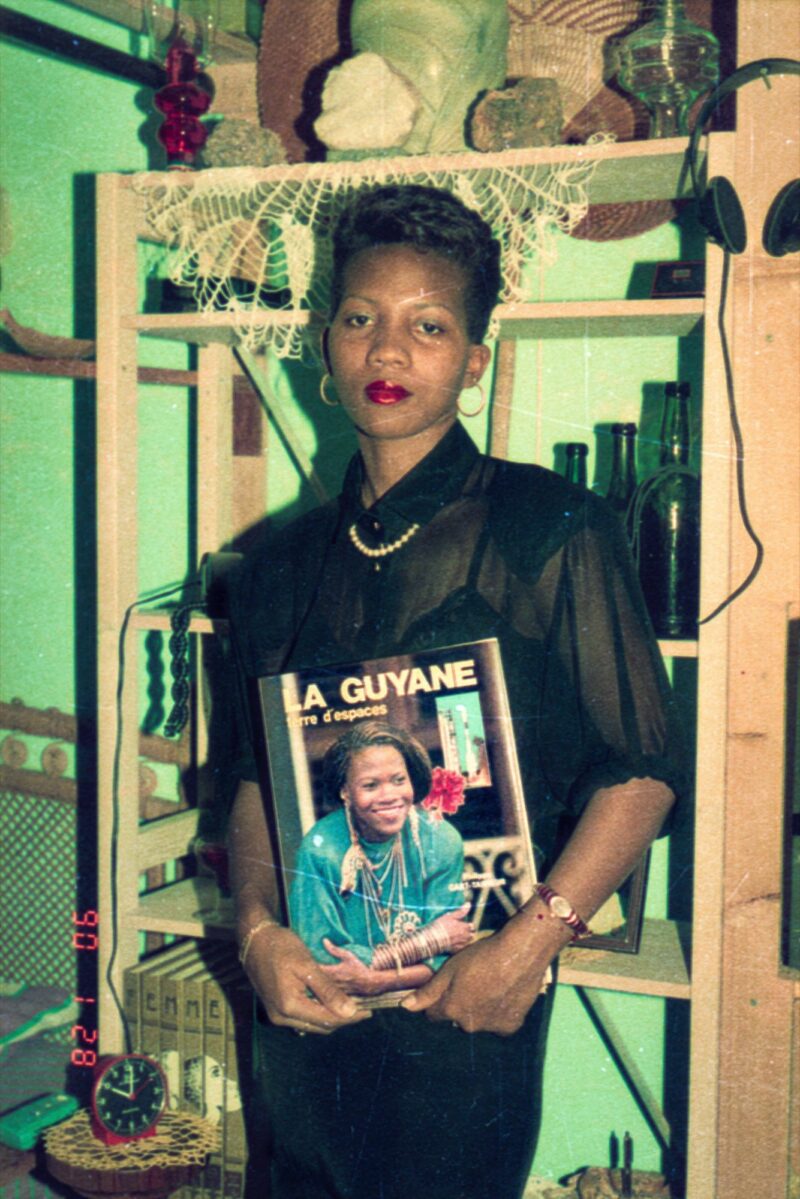

À chacun de ces rendez-vous, la biennale se donne pour mission de diffuser les archives d’un photographe local. Cette année, c’est l’exposition Billy photo, ma petite entreprise qui a inauguré la soirée d’ouverture. Photographe ambulant et oiseau des nuits guyanaises, Billy s’est immergé dans les sound systems des années 1990, avec chaînes audio parfois installées à même la rue. Au gré des pas de danse qu’il fige avec son flash, il dresse le portrait d’une génération participant à ce mouvement populaire originaire de la Jamaïque et devenu, depuis, une culture internationale.

Recentrer la programmation sur les réalisations locales a permis de facto au festival de présenter des corpus inédits comme Isonomie, projet multimédia de l’artiste visuel Olivier Menanteau. Réalisé à partir d’entretiens et d’images d’archives, le dispositif immersif prévu pour les RPG et composé de trois écrans mêlant images filmées, photographies et son, peint le portrait de la ville de Saint-Laurent, autrefois le siège administratif de la colonie pénitentiaire qu’était la Guyane. Isonomie souligne les transformations qu’elle a subies et tente de rétablir un consensus humaniste. Présentée au Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) à Saint-Laurent-du-Maroni, cette installation prend tout son sens dans l’ancien camp de la Transportation de Guyane reconverti aujourd’hui en pôle culturel.

Dans le même espace se trouvent également deux films de l’artiste plasticien Mathieu Kleyebe Abonnenc. The Night Readers est un (re)montage des archives vidéo d’une chaîne de télévision guyanaise sur la guerre civile surinamaise qui toucha de près la Guyane par l’accueil massif de réfugiés. L’artiste propose ainsi un point de vue subjectif de ce conflit qui eut lieu entre 1986 et 1992. Son deuxième film, Wacapou, un prologue est l’amorce d’un travail au long cours sur fond autobiographique. Né à Paris et ayant grandi en Guyane, Abonnenc utilise des archives personnelles pour entamer un pèlerinage sur la région du Haut-Maroni et principalement à Wacapou, ville carrefour de l’orpaillage. Le CIAP accueille aussi la série de portraits Chin Up! Colored Only d’Hélène Jayet. D’origine francomalienne, l’artiste transporte ici et là son studio photo ambulant afin de mettre en valeur les coiffures des personnes noires. Sur fond blanc, ses portraits intergénérationnels en couleur forment ainsi la mosaïque d’un savoir-faire capillaire mis à mal par l’esprit colonial. Une partie de ce corpus est également exposée en extérieur sur le sentier pédestre de Loyola à Remire-Montjoly. Après une courte marche, le visiteur aperçoit les images accrochées aux arbres majestueux. À proximité des ruines de l’habitation éponyme où près de cinq cents esclaves furent au service des Jésuites, les portraits résonnent ici avec le passé colonial du site archéologique.

Si la programmation de la biennale avait à ses débuts un penchant pour la photographie documentaire, elle envisage aujourd’hui d’élargir son « prisme de l’image ». Karl Joseph, lui-même photographe, l’a rapidement compris au fil des programmations. « La biennale doit se détacher de l’image documentaire pour rejoindre plus largement des artistes plasticiens locaux ou de la Caraïbe », précise-t-il. Les photographies mises en scène de Léa Magnien en sont un exemple. Son travail Quinceañeros est le fruit d’une collaboration avec Quentin Chantrel, réalisée lors d’une résidence au Mexique organisée par les RPG. À travers le déguisement et la pose, les deux artistes guyanais ont choisi de célébrer de jeunes hommes de quinze ans en route vers l’âge adulte, en écho à la traditionnelle fête organisée pour les filles du même âge. Leurs images dénotent une étroite collaboration avec le sujet et évoquent la quête parfois confuse d’une identité. Exposés dans l’une des maisons créoles classées au patrimoine historique de Cayenne, ces portraits côtoient les arbres de Julie Boileau qui s’est immergée dans la forêt amazonienne. La forêt regardée, présentée également sur des bâches extérieures dans l’un des quartiers populaires de RemireMontjoly, permet ainsi à la nature de s’installer, le temps de l’événement, dans l’espace urbain.

Enfin, présentée au Fort Diamant, l’exposition patrimoniale Les territoires de l’Inini, qui a été commanditée par la Collectivité Territoriale de Guyane et réalisée avec les images d’archives du département, retrace l’histoire de ce territoire de forêt dont la Guyane a été amputée sous l’empire colonial et qui a ensuite été peuplé par de nombreuses communautés amérindiennes, d’anciens bagnards et des chercheurs d’or.

Cette année, la biennale se réjouit d’avoir pu tisser un partenariat avec la Martinique et la Guadeloupe, ce qui lui a permis d’inviter deux artistes domiennes en résidence de création. Shirley Rufin et Cynthia Phibel ont chacune exploré respectivement Remire-Montjoly et Cayenne pour offrir un regard subjectif qui donne à voir autrement ces villes du département. Derrière une volonté de mettre de l’avant la photographie locale et de donner une vitrine aux artistes guyanais et caribéens, les RPG entendent bien élargir leurs partenariats et développer de nouvelles collaborations avec les artistes et photographes des pays alentour comme le Brésil ou ceux du plateau des Guyanes, le Suriname et le Guyana.

Sophie Bertrand est photographe et critique indépendante. Depuis 2018, elle poursuit un cursus universitaire en muséologie dans le but de développer des projets de recherche et de commissariat en photographie. Elle est également membre du collectif Stock Photo (Montréal) et du studio Hans Lucas (Paris).