[Été 2021]

Une histoire, 13 juillet 1999 à aujourd’hui (extraits)

Franck Gérard

Une coupure de presse. Quelques mois après ma chute, un patron de bar, Löic Francheteau du Flesselles, dont je suis un habitué, me tend une coupure de presse qu’il a découpée à mon intention dans le journal. L’article raconte l’histoire d’une jeune femme qui n’a pas eu ma chance : un voisin l’a retrouvée inanimée le matin. Elle est tombée dans la cage d’escalier, du deuxième étage ; elle est morte d’une hémorragie cérébrale. Ça ne me fait pas beaucoup rire…

Je suis un survivant qui a bien failli faire partie du fameux « club des 27 », sauf que ma mort serait passée totalement inaperçue. Oui, lorsque je suis tombé, j’avais vingt-sept ans, comme je l’écrivais plus haut. Par contre, je trouve ce délicieux hasard à mourir de rire… on devrait fonder un « club des 27 » survivants, non ?

Voir. J’ai l’impression que tout le monde voit ce que je vois, mais évidemment notre point de vue ne dépend que de nous-mêmes. C’est tout ce que nous avons assimilé depuis notre plus tendre enfance qui a construit notre relation au monde.

Un jour de cette même année, j’ai rendez-vous dans une entreprise qui vend tout ce qui a trait à la pelouse. En arrivant à l’accueil, je m’assois face à un grand poster en noir et blanc qui couvre entièrement le mur : c’est la photographie d’un homme qui tond une immense pelouse sur un petit tracteur. Je remarque un détail assez croustillant. Je demande donc à la femme qui m’a accueilli si je peux me permettre de prendre une photo. Elle me demande pourquoi. Alors je lui explique que l’on dirait que l’homme qui tond la pelouse a devant lui, au premier plan, une vraie plante qui est en fait une plante de bureau posée là par hasard. Et soudain elle perçoit l’ironie de la situation et éclate de rire. Je peux prendre la photo. Elle me remercie ensuite, m’expliquant que je lui ai ouvert les yeux, car elle travaille ici depuis quatre ans et n’avait jamais remarqué cela. C’est un vrai plaisir que de vivre des petits moments comme celui-ci.

Plus tard, on me le répétera régulièrement après avoir vu mes images : « Maintenant je vois autrement, je vois comme toi, je fais plus attention aux choses qui m’entourent ». On me dira aussi « J’ai vu une photo de toi ! », c’est-à-dire une image que j’aurais pu faire. Je ris à cette idée de faire des images « par procuration ». J’ai comme l’impression que cette chute m’a redonné la vue, ou du moins le plaisir de regarder, de contempler le monde…

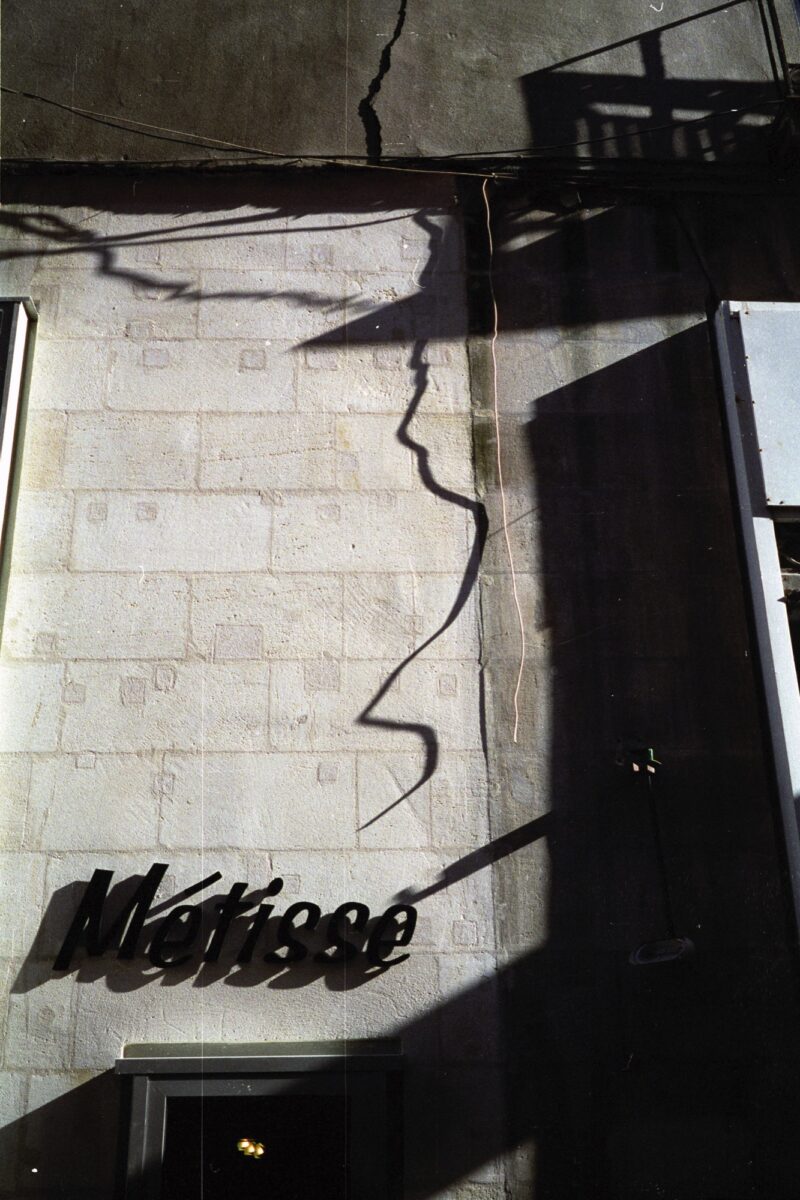

L’ombre du fil. En général, l’intérêt d’une photographie est de comprendre l’intention du photographe. En même temps, chacun est différent, alors chacun pourra déceler une part de vérité, du moins de sa propre vérité, à l’intérieur d’une image. C’est inhérent à la photographie, ce que l’on nomme interprétation. Personne ne pourra jamais comprendre certains signes que j’ai placés dans mes photographies, mais on pourra y déceler des choses invisibles à mes yeux. C’est le jeu… Beaucoup d’anecdotes naissent de mes images.

Ce sont à la fois des photographies et des histoires, des moments de ma vie et de celle des autres.

Par exemple, j’ai souvent montré celle-ci. J’ai remarqué que l’on ne voit pas, la plupart du temps, ce que j’y « ai mis », que l’on ne peut pas le saisir immédiatement. En général, je suis obligé de l’expliquer. Tout repose sur ce fil tordu qui pend, à droite de l’image, et qui produit une ombre où apparaît la silhouette d’un privé sortant d’un roman de Dashiell Hammett ou de Ross Macdonald : la découpe de l’imperméable, le profil du visage et plus haut le chapeau dont l’ombre ne dépend plus du fil.

C’est arrivé une fois : le soleil était au rendez-vous, et cela n’arrivera plus. Le fil a depuis longtemps disparu : rien n’est immuable, cela aussi je l’ai compris. Je ne suis plus le super héros de mon enfance, celui qui croit qu’il ne mourra jamais…

Le temps passe, alors autant le fixer dès qu’une situation me le permet. Combien de fois vous est-il arrivé de passer devant quelque chose que vous aviez envie de photographier en vous disant que le lendemain ce serait toujours là… et puis un beau matin tout avait disparu.

Les rencontres photographiques de Franck Gérard

par Jacques Leenhardt

« Le photographe n’invente rien, il imagine tout. »

– Brassaï

Fort d’un « journal » rédigé par Franck Gérard au gré de ses pérégrinations et d’une avalanche de photographies, En l’état1 est un ouvrage difficile à classer. Ce mélange renverrait aux carnets que tiennent les voyageurs et que caractérise une hybridité stylistique. Mais En l’état ressemble aussi à un manifeste, comme si l’auteur voulait affirmer en écrivant et en photographiant qu’il ne se prend ni pour un écrivain ni pour un photographe. Deux précarités se conjuguent donc ici, que le photographe transforme en une affirmation artistique, singulière et anarchique. Franck Gérard est un obstiné, un dilettante sérieux qui ne se laisserait jamais aller à sortir de chez lui sans son appareil photo. Cette règle est la conséquence de l’idée qu’il se fait de son art, tout entier contenu dans la rencontre du photographe et de l’être-là du monde. Franck Gérard est un photographe d’extérieur : il se promène, muse au hasard des situations, l’œil aux aguets. C’est là son éthique et sa poétique. Il hume l’ambiance urbaine – qui est son véritable monde – à l’affût des traces que laissent dans la ville les existences humaines. On le sait, la photographie n’échappe jamais totalement au monde réel dont elle conserve la trace. Et pourtant, ce qu’elle montre n’est que l’écho décalé de cette réalité, le récit d’une ballade que l’on dirait onirique.

Dans les images de Franck Gérard, la réalité quotidienne s’impose et se fuit à la fois. C’est que son imagination, – appelons-la travail photographique – capte exactement cette différence du réel avec lui-même, son écart à soi-même, son étrangeté intrinsèque.

Dans sa critique du penchant surréaliste de la photographie – qui est à ses yeux son essence –, Susan Sontag écrivait des photographes américains qu’ils « sont souvent en vadrouille, submergés par un étonnement irrespectueux devant ce que leur pays a à leur offrir en fait de surprises surréelles. Moralistes et pillards sans scrupules, enfants et étrangers dans leur propre pays, ils prennent note de ce qui est en train de disparaître2.» Cette description coïncide assez bien avec certains aspects de la pratique de Franck Gérard. En revanche, il n’y a chez lui aucune nostalgie à l’égard de ce qui disparaît. Bien au contraire, ses photographies captent la drôlerie parfois grinçante de l’existence, la forme dans laquelle l’instant de nos actes et de nos émois se fige en une image, sans que nous nous en doutions. Nulle nostalgie romantique ou benjaminienne dans cette offrande de la vie au regard du photographe. Chez lui « shooter » une photo s’apparente au jeu plutôt qu’au sérieux de la mort, c’est un geste qui rend hommage à l’appétit joyeux d’immortaliser des instants d’innocence. On peut aussi rapprocher le travail de Franck Gérard de celui de Raymond Depardon, mais à condition de noter une inflexion distincte : également curieuses de ce que l’on pourrait appeler la vie des gens, ses images se révèlent moins politiques que celles de son aîné et davantage ironiques. Elles appartiennent en cela sans doute à une autre génération du regard photographe, lorsque, déjà conscient de son immersion dans le flux des images, il perçoit la fragilité même de leur sens.

Chez Franck Gérard, l’empathie envers le spectacle du monde ne se déprend jamais d’un recul amusé ou navré. Les images qui forment En l’état exposent ce fin décalage, la structure d’écho qui marque le réel dans la photographie, comme elle fragilise l’attitude politique qu’implique toute image. Le titre même de l’ouvrage rend cela manifeste : En l’état avertit d’emblée que l’artiste n’a pas vocation à intervenir, ni sur l’événement qui se présente ni sur l’objet photographique qui sort du laboratoire. Toute manipulation serait hors de propos et seul le cadrage constitue une intervention légitime. Franck Gérard ne compose jamais de mise en scène – ce qui éclaire son différend avec Bernard Faucon –, pas davantage qu’il ne travaille ses clichés ou ses tirages. La scène et son image doivent être restituées « en l’état », qui est leur vérité. Cette recherche passionnée du réel ne présuppose cependant pas une supposée vérité de l’image photographique – vieux mythe depuis longtemps abandonné –, elle rend au contraire hommage à la duplicité vivace de celui-ci, à l’écho qui en redouble la surface réfléchissante et vient frapper notre imagination.

Président d’honneur de l’Association internationale des critiques d’art (AICA), Jacques Leenhardt est directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, à Paris. À titre de commissaire, il compte des expositions ayant le Brésil comme objet étude, dont Arte Frágil, Resistências (2009) et Iberê Camargo, Século XXI (2014). Il a aussi écrit ou dirigé de nombreuses publications, parmi lesquelles Wifredo Lam (2009) et Jean-Baptiste Debret, Voyage pittoresque et historique au Brésil, 1835–1839 (2014).

Franck Gérard, né en 1972 à Poitiers, est un « chasseur du réel » qui traque avec humour et bienveillance l’originalité du quotidien et place l’humain au centre de son travail. Diplômé de l’École des Beaux-Arts de Nantes, il a présenté ses travaux aux Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles, au Centre Georges Pompidou-Metz, au Château des ducs de Bretagne à Nantes, au Lieu Unique, à la galerie Mélanie Rio Fluency, à la Fondation d’Entreprise Ricard à Paris, au FRAC PACA, au musée de l’université de Sao Paulo, au centre d’art et du paysage de Vassivière en Limousin, en Angleterre et en Allemagne.

www.franckgerard.eu

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 117 – DÉCALÉ ]