[Été 2021]

Sandra Brewster, Works from series: Smith, Blur; Video: Walk on by

par Érika Nimis

Optica, un centre d’art contemporain, Montréal

16.02.2021 — 03.04.2021

Au sortir de longs mois d’abstinence forcée, quel plaisir de renouer avec les visites « en vrai » de lieux dédiés aux arts visuels. Ce plaisir, je l’ai éprouvé chez Optica, en découvrant la première exposition solo à Montréal de l’artiste torontoise Sandra Brewster.

Sandra Brewster, dont les parents sont originaires du Guyana, attache une grande attention, dans son travail, à la pluralité des expériences de migration des communautés caribéennes. Et c’est tout en finesse que ses œuvres abordent les questions d’identité et d’image. La déconstruction du portrait ou de la représentation des personnes racisées ou noires est au cœur de son processus créatif. L’une de ses particularités est de s’appuyer sur la technique du transfert d’images sur divers supports (papier, bois, vidéo), que ce soient des pages d’annuaires téléphoniques comme dans la série Smith (2011–2019) ou des portraits photographiques comme dans la série Blur (2018–2019). Cette technique du transfert d’images opère en fait comme une métaphore du mouvement, celui entre autres de la migration de sa famille, établie à Toronto depuis la fin des années 1960.

Dans la première salle, le regard est d’emblée happé par une galerie de 96 portraits argentiques noir et blanc en buste. Chose étrange, tous ces visages dont on cherche, en vain, à saisir les expressions demeurent flous. En effet, l’artiste a pris soin d’utiliser des temps d’exposition longs et de demander à ses modèles de bouger, de déborder du cadre, comme pour mieux défier le lourd héritage des pratiques photographiques héritées du colonialisme européen. Les identités au propre comme au figuré sont insaisissables, travaillées par les effets aléatoires du transfert que l’artiste relie aux expériences de vie complexes des communautés caribéennes. « Blur, c’est le corps noir en mouvement, à la fois collectivement et individuellement », souligne Nalini Mohabir, professeure à l’Université Concordia, dans un essai commandé pour l’exposition. Je ne peux, pour ma part, m’empêcher de faire un lien avec le travail du photographe montréalais Serge Emmanuel Jongué (1951–2006) qui « sous le signe du nomadisme, du voyage intérieur et de la quête identitaire, [a fait] place à une écriture plus personnelle tout en provoquant une réflexion critique sur les conceptions traditionnelles de l’identité et de nos mémoires1 ».

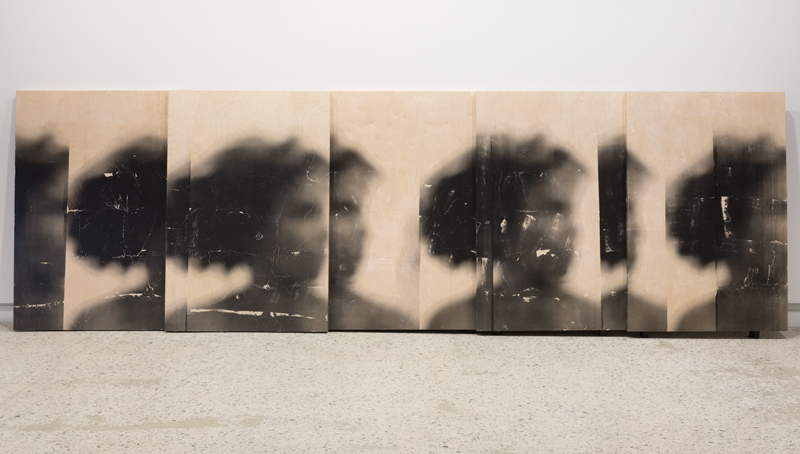

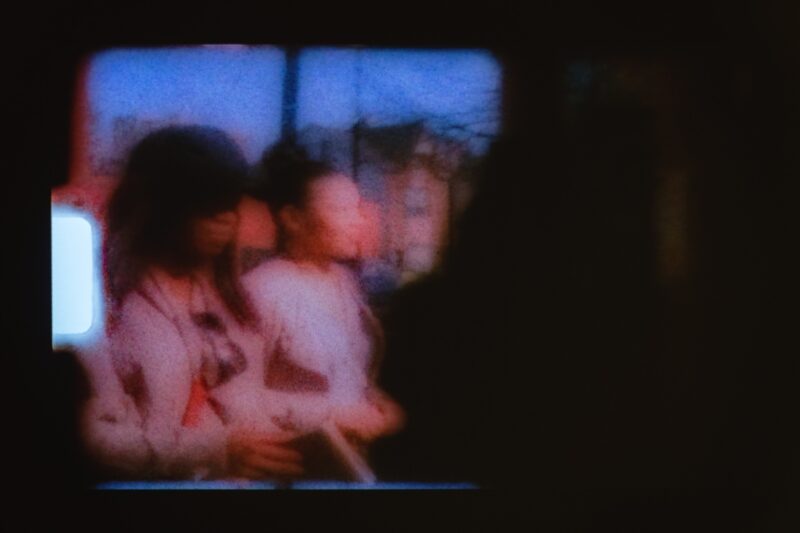

Dans la seconde salle, on retrouve la suite de la série Blur (présentée dans son intégralité au Musée des beaux-arts de l’Ontario entre 2019 et 2020) – Untitled (Blur, Self), un autoportrait flou transféré à répétition sur cinq grands panneaux de bois –, ainsi que la courte vidéo Walk on by, transfert d’un montage sommaire d’épreuves tournées avec une caméra Super 8 couleur. Au sujet de cette œuvre, Nalini Mohabir avance que « la douceur du flou et la qualité intemporelle (…) sous-entendent non pas une arrivée récente, mais de longs récits de présence ». Dans ces images aux couleurs passées, de qualité volontairement amateur, les passant.e.s noir.e.s flânent et vaquent à leurs occupations quotidiennes dans les rues animées d’un Toronto insouciant, loin des caméras de surveillance.

Faisant face à Blur, une série plus ancienne et chère au cœur de l’artiste, Smith, reprend l’idée du portrait sériel sur trois panneaux tapissés d’une grille de visages oblongs, portant une coupe afro qui fait penser à la forme du continent africain. Il faut s’approcher de chacun de ces trois tableaux pour comprendre ce qui se trame derrière ces séries de visages anonymisés jusqu’à être effacés et blanchis à la chaux dans Untitled (Whiteout). L’artiste a transféré dans ces visages sériels les innombrables pages de l’annuaire téléphonique ontarien où figure le nom Smith, l’équivalent de Tremblay au Québec. Dans cette série ouvertement engagée, Brewster affirme ainsi « [se moquer] de la notion de communauté noire monolithique ». En effet, les Smith de l’annuaire, comme les communautés noires, ne forment pas un tout issu de la même famille, pas plus qu’ils ou elles ne sont identiques ou n’agissent de la même manière… Autrement dit, il y a de multiples façons d’être Smith, comme d’être Noir.e. Dans un long entretien avec Nalini Mohabir diffusé sur YouTube2, Brewster revendique le droit à l’opacité. Ce concept, introduit par le penseur de la créolisation Édouard Glissant, se décline dans des œuvres de Brewster où elle repense la condition noire (Blackness), entre visibilité et invisibilité. Pour finir, la réponse la plus efficace à la stigmatisation des apparences ne se trouverait-elle pas dans le mouvement, comme le rappelle Nalini Mohabir, qui conclut qu’« à cette époque où la violence raciste contre les Noir.e.s se poursuit, le mouvement exige que nous nous souvenions que le changement advient grâce aux mouvements politiques. »

1 Mona Hakim, « Serge Emmanuel Jongué, Capter et narrer l’indicible », Ciel variable, no 90, hiver 2012.

2 https://www.youtube.com/watch?v=cWUuhVRgczQ »>https://www.youtube.com/watch?v=cWUuhVRgczQ

Érika Nimis est photographe, historienne de l’Afrique, professeure associée au département d’histoire de l’art de l’UQAM. Elle est l’auteure de trois ouvrages dont Photographes d’Afrique de l’Ouest. L’expérience yoruba (2005). Elle collabore à plusieurs revues et a co-fondé un blogue dédié à la photographie en Afrique : fotota.hypotheses.org/.

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 117 – DÉCALÉ ]