[Été 2021]

La vie artistique (selon Vincent Lafrance)

par Zoë Tousignant

C’était une époque où la gastronomie et la sommellerie amateure triomphait sur le savoir littéraire et philosophique. On lisait moins, mais on comprenait les vins. Les années Robert Parker étaient terminées : la jeune bourgeoisie était à la recherche d’acidité, de minéralité et même de frizante.

Vers la fin de ma trentaine, j’avais progressivement abandonné le milieu des arts visuels. J’étais revenu à ma première formation et je parvenais plutôt bien à gagner ma vie en tant que photographe commercial.

J’étais devenu photographe culinaire et mes activités professionnelles allaient bon train. J’avais des contrats avec plusieurs clients canadiens et internationaux. En général, on aimait bien la touche expérimentale qui rehaussait mon travail.

Ma spécialité, c’était l’alcool.

Choisir des fruits ou des légumes c’est comme être à la recherche de l’instant décisif. La première étape d’une bonne image se situe dans les allées de l’épicerie. Il faut savoir chercher, rester alerte. J’essaie de ne pas avoir d’idées préconçues sur ce que je vais trouver. Je laisse les étalages parler ; les images se font dans ma tête au moment où je circule avec mon panier. J’adore ces moments de rêveries. Ça me rappelle mes déambulations quand je faisais de la photographie de rue.

Après le temps des fêtes, une longue période de réclusion suit un peu naturellement. Sans télévision ni internet, je lisais un peu, je regardais le feu, je m’endormais vite. L’hiver épuise. Dans ma vie, j’ai appris tôt qu’il était possible de vivre toutes les émotions nécessaires dans la solitude. Même si j’aimais et que j’aime toujours les gens, l’hiver nous éloigne a priori, de toute façon. Je n’ai jamais été ermite. La question de la solitude ne s’est jamais vraiment imposée lors de cet hiver.

Je possède une belle collection de bouteilles sabrées. Je construisais un corpus d’images avec celles-ci. L’apparence de danger dans le verre tranchant me plaisait particulièrement. La présence des insectes était bien sûr une référence à la nature morte en peinture. En art contemporain, l’utilisation des références ou des citations nous permettait d’esquiver les gestes gratuits. J’utilisais des stratégies de prise de vue commerciales pour produire de l’art visuel. Bien entendu, le travail restait dans l’ordinateur.

Si j’avais arrêté de diffuser mon art, je continuais quand même à produire des œuvres, sans obligations. Ma rupture avec l’art était encore nouvelle, douloureuse aussi. J’ai adoré être artiste.

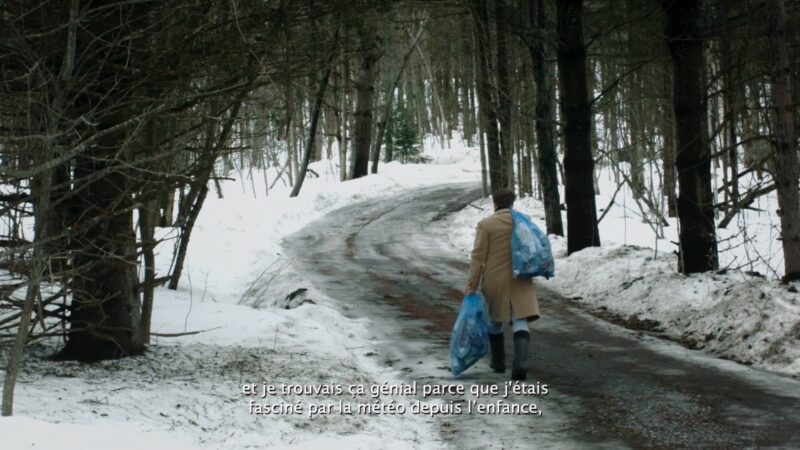

Pour économiser des pas, je coupais souvent par une forêt qui menait à une épicerie de Newport. Mon entrée en sol américain était illégale mais je m’évitais 90 minutes de marche. Réaliser à mi-chemin entre la maison et l’épicerie que j’avais oublié une chose essentielle provoquait en moi une sensation horrible.

Je n’avais pas de visiteurs. Je ne crois pas que j’avais d’amis si proches à l’époque. Je connaissais les grands héros solitaires. Les ensauvagés comme Robinson Crusoé, les penseurs comme Thoreau. Entre le bois à couper, le terrain à entretenir et le studio, je n’arrivais pas à me questionner sur mes états d’âme, ni sur la solitude comme posture ou comme sujet de réflexion. La tempête annoncée arrivait à l’heure convenue. Cette clairvoyance ne cessait de m’étonner.

L’art contemporain a la noblesse d’accueillir ce que les disciplines traditionnelles ou commerciales rejettent d’emblée ; le mauvais jeu d’acteur dans la vidéo d’art, la peinture volontairement mal faite, une distance ironique dans la photographie culinaire.

J’ai fait la connaissance de Vincent Lafrance en 1996, alors que nous étions tous deux jeunes étudiants au programme de photographie du Cégep du Vieux-Montréal. J’ai décidé très vite que j’aimais ses photos, à un point tel que j’ai acheté une sélection de petites épreuves qu’il avait réalisées pour un devoir : une série de délicats paysages en noir et blanc, tirés sur papier fibre, de sa ville natale de Saint-Mathias- sur-Richelieu. Je reconnais aujourd’hui ce geste d’acquisition comme un signe avant-coureur de mon éloignement de la pratique de la photographie au profit d’un engagement théorique plus authentique envers les images des autres. Je le vois aussi comme la preuve d’une proximité esthétique intuitive. Même si je ne suis pas toujours au fait de la vie personnelle de Lafrance dans ses moindres détails, nous avons, au cours des vingt-cinq dernières années, collaboré sur un certain nombre de projets1. Nous avons en commun un intérêt pour les formes populaires d’expression, une conviction que l’art contemporain peut être accessible à un large public et un désir de mettre en relief, d’une façon ou d’une autre, celles et ceux qui composent la communauté des arts visuels au Québec. Je crois avoir une bonne compréhension de la trajectoire de sa carrière artistique jusqu’à présent, et que je saisis son sens de l’humour si particulier, ainsi que tout le sérieux avec lequel il le met en pratique.

Sa plus récente œuvre vidéo, Savoir vivre (2021), est une websérie constituée de douze courtes capsules, allant de cinq à huit minutes chacune. Elle raconte l’histoire de « Vincent Lafrance » qui, après la mort de son père, se trouve chargé de la vente de la maison familiale située à Fitch Bay, dans les Cantons-de-l’Est. Il arrive sur les lieux au milieu de l’hiver ; sur une période qui semble correspondre à plusieurs mois, on le voit aux prises avec les difficultés de se déplacer dans la région sans voiture (à la suite de la perte récente de son permis de conduire), de vendre une demeure en plein hiver et de poursuivre son travail de photographe culinaire professionnel (quoiqu’un peu excentrique). À de rares exceptions près, on voit « Vincent Lafrance » complètement seul, déblayant sans fin la neige autour de la maison, lisant de vieux numéros du Monde diplomatique, ou encore marchant jusqu’à la localité la plus proche en quête de produits frais à photographier. Nous sommes témoins de sa peine et de ses tentatives maladroites de faire partie du monde. Le « savoir vivre » du titre évoque, dans ce contexte, l’art de l’étiquette et de la cuisine raffinée, mais aussi les compétences essentielles pour tendre vers un bien-être mental et physique.

Lafrance a filmé la série en 2018, juste après avoir eu quarante ans. J’ai pensé que cette étape importante avait été difficile pour lui (comme elle l’est pour beaucoup d’entre nous) et qu’il avait entrepris un processus d’introspection lors de son séjour dans les Cantons-de-l’Est. Comme je l’ai su plus tard, il avait apporté son équipement vidéo, avec l’intention de réaliser un court métrage. La méthode de travail de Lafrance, pour ce projet et pour d’autres, est de filmer seul et de filmer quotidiennement, à la manière d’un photographe de rue qui bat le pavé chaque jour en quête perpétuelle d’images. Le fait de se filmer lui-même, en dépit des défis logistiques (il est à la fois acteur, cadreur et technicien du son, chose plutôt singulière si l’on pense à ce que cela peut représenter concrètement), lui offre le genre de liberté créative qu’il recherche. C’est aussi une démarche qui permet aux idées de se structurer avec le temps et, pour ce qui est de Savoir vivre, cela signifie qu’il a pu saisir le passage des saisons entre la fin de l’hiver et le début du printemps.

Nombre des détails de l’intrigue qui font Savoir vivre sont basés sur la vie réelle de Lafrance ; il souhaitait en fait que le projet constitue une sorte d’hommage à sa famille proche (ses parents et trois frères sont tous nommés dans la série, et son frère David est l’un des rares personnages à participer). Dans ses vidéos, Lafrance joue souvent son propre rôle, mais depuis la sortie de cette production, certains de ses amis et connaissances lui ont demandé de leur confirmer les limites entre réalité et fiction. Le fait que son père, toujours bien vivant, soit apparemment décédé dans la série a particulièrement soulevé des questions chez plusieurs, même si, en tant que point de départ, c’est un « mensonge » susceptible de trahir le caractère fictif de toute l’entreprise. Lafrance est plutôt catégorique quant à l’appartenance sans équivoque du projet au domaine de la fiction, et il voit les éléments empruntés à sa propre vie comme une composante naturelle de l’écriture (dit autrement, on écrit sur ce que l’on connaît). Son travail en général – œuvre photographique comprise – est bien plus ancré dans l’art du récit que dans une quelconque approche esthétique. Et son besoin de raconter va souvent de pair avec la conviction que la communauté des arts visuels (ou, en gros, la figure de l’artiste) fournit un excellent matériel pour une bonne histoire.

L’idée de donner aux séquences tournées en 2018 la forme d’une série de très courts métrages est venue plus tard : Lafrance a écrit la narration qui accompagne l’ensemble – l’histoire, en fait – en 2020. Il a décidé de retenir le format de série parce qu’il voyait dans la sphère télévisuelle des possibilités créatives absentes du champ des arts visuels ou du cinéma traditionnel. Pour lui, télévision et culture populaire sont généralement des espaces d’expression dont la nature peut parfois s’avérer étonnamment sans entraves. Le format de série permet de répéter sans encombre un certain type d’images ou de scènes, puisqu’à chaque épisode, l’histoire repart pratiquement à neuf. Dans Savoir vivre, la répétition des scènes de paysage permet de mettre l’hiver et les Cantons-de-l’Est au centre du récit. La spécificité expérientielle de la saison et la singularité des lieux (leur identité géographique) sont les ressorts qui font avancer l’histoire et déterminent sa forme et sa conclusion. Pour Lafrance, qui voit sincèrement en Fitch Bay la huitième merveille du monde, les Cantons-de-l’Est et plus largement le nord-est de l’Amérique du Nord portent en eux un attrait visuel unique qui le séduit immanquablement.

Un des moments poignants de Savoir vivre voit le narrateur (joué par l’acteur Richard Thériault, voix de « Vincent Lafrance » le personnage) déclarer : « J’ai adoré être artiste ». Outre le fait d’avoir à composer avec la mort de son père, le personnage est censé avoir récemment renoncé à être artiste, une sorte de mort intérieure en soi. Lafrance voulait traduire l’instant mystérieux où un individu, après des années d’efforts ou de succès mitigé dans le monde de l’art, en vient à avoir le courage d’admettre la défaite et de passer à autre chose. Le cheminement fait partie du questionnement auquel il a été confronté concernant sa propre carrière : pour combien de temps encore pouvait-il se considérer comme un artiste sans créer de l’art ni sans en montrer tant que ça ? Bien sûr, le personnage « Vincent Lafrance » trouve refuge dans son travail de photographe culinaire, même si son style incontestablement artistique finit par lui valoir l’attention d’une galerie d’art contemporain parisienne. La contradiction n’est pas perdue pour Lafrance, car la méthode qu’il a utilisée pour personnifier un homme qui a quitté l’art est justement de l’art. En somme, l’acte de créer finit par nier la véracité de l’histoire.

Ainsi, il n’a pas abandonné ; pour autant, je doute qu’il arrête un jour de se poser des questions, ou qu’il cesse d’intégrer à sa pratique une solide dose de conscience de soi critique. La démarcation entre réalité et fiction est en effet brouillée dans son œuvre, tout simplement parce qu’il met dans cette dernière tellement de lui-même. Vincent Lafrance est à vrai dire l’une des personnes les plus authentiques que je connaisse. Traduit par Frédéric Dupuy

Zoë Tousignant est une historienne de la photographie et une commissaire indépendante basée à Montréal. Elle a eu quarante ans en 2018.

Né en 1978, Vincent Lafrance est titulaire d’un baccalauréat en photographie de l’Université Concordia. Il a exposé au Canada, tant à Montréal (galeries Division et Simon Blais) qu’à Québec (centre VU) et à Toronto (festival Contact), au Royaume-Uni, en France et au Mexique. Ses œuvres font partie de la collection d’œuvres d’art d’HydroQuébec et de la Ville de Laval, ainsi que de collections particulières au Canada et aux États-Unis. Depuis 2016, il enseigne la photographie au Collège Champlain de Lennoxville (Québec, Canada).

www.vincentlafrance.com

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 117 – DÉCALÉ ]