[Été 2024]

Visualiser le passé

par Kelly Midori McCormick

[EXTRAIT]

L’exposition From Slander’s Brand a pour prémices l’impossibilité de représenter des événements historiques sous l’angle d’un rapport particulier et univoque à la réalité. Le titre, qui renvoie à Hérodote, le « père de l’Histoire » – et, pour certains, le « père des mensonges », demande aux spectateurs de s’interroger sur les prétentions à la vérité propres à celles et ceux qui écrivent l’histoire et sur la signification de la documentation et de la représentation du passé.

Au 5e siècle avant notre ère, quand Hérodote colligeait mythes, généalogies, descriptions géographiques et ethnographies pour en faire ce que nombre d’historiens voient comme la première histoire systématique au sens de la tradition occidentale, les légendes étaient perçues comme une forme de vérité. Ce n’est que relativement récemment (au 19e siècle), historiquement parlant, que les notions d’objectivité en lien avec l’écriture sur le passé vont se développer autour des idées de vérité tangible, impartiale. Et pourtant, chaque artiste dans cette exposition en fait la démonstration, le récit de type mythique est toujours solidement ancré dans les manières qu’ont les clans politiques d’écrire de nouvelles histoires, et il peut être un outil effectif dans les critiques attirant l’attention sur l’importance des cycles médiatiques. À travers des répertoires exhaustifs de production de nouvelles, des peintures-textes produites avec minutie et des relations intermédiatiques nouées en faisant appel à des photographies et des collections de livres, chaque artiste exemplifie à quel point allégories et fabrications sont toujours manifestes.

Hérodote commençait ses Histoires en écrivant le faire « afin que les faits des hommes par trait de temps n’amortissent » ; Rachel Khedoori reprend cet objectif des temps anciens et le transpose en cataloguant chaque exemple de publication d’articles de nouvelles trouvés en ligne avec les mots-clés « Iraq », « Iraqi » et « Baghdad » [pour Irak, Irakien et Bagdad, en graphie anglaise] entre le 18 mars 2003, juste avant le début de la guerre d’Irak, et 2008. Tirés d’organes d’information du monde entier, traduits en anglais et imprimés en un flux ininterrompu de texte dans soixante-dix livres cartonnés grand format, ces archives de la représentation médiatique de la guerre sont disposées sur de longues tables au centre de la salle ; des tabourets invitent le public à prendre le temps de les consulter.

Quelle possibilité de trouver un passé « authentique » cette œuvre propose-t-elle ? En 2023, alors que le public s’assoit pour les examiner, ces livres sont un remède bouleversant contre l’oubli de la guerre en Irak, à une période où le cycle de l’actualité nous projette constamment dans le prochain conflit, le nouveau foyer d’atrocités et la dernière pandémie toujours plus dévastatrice. L’immensité collective des données textuelles contenues dans les livres engloutit le lecteur, cependant, le mettant dans l’impossibilité de saisir un élément en particulier, emporté qu’il est dans un océan sans fin de mots. On dit souvent de cette installation qu’elle rend le concret « indescriptible ». Je soutiens plutôt que, par son objectif rigoureux d’inclusion, elle mobilise la description pour créer une représentation d’une histoire médiatique autrement incompréhensible. S’il serait vain pour quiconque de tenter de lire les milliers de pages de texte et d’en tirer un récit, l’histoire que nous raconte Khedoori est celle de l’impossibilité de faire appel à des méthodes empiriques pour faire naître du sens et de l’illusion que constituerait la prétention à assimiler chaque mot de la couverture médiatique depuis l’espace physique de la salle.

Encadrant les longues tables qui accueillent les sculptures textuelles de Khedoori, les 325 peintures choisies parmi la série TL;DR, de Ron Terada, constituée de 473 toiles de quelque trois mètres de haut, sont accrochées sans intervalle et s’étirent sur plus de 62 mètres des murs de la salle, remplissant tout l’espace vertical disponible de manchettes de journaux extraites du site d’information theverge.com. À la manière d’un clin d’œil aux soixante-dix volumes de Kehdoori, TL;DR (« trop long ; pas lu », dans le jargon Internet anglophone) fait appel à des stratégies visuelles radicalement différentes pour submerger le public. Terada a commencé le projet en 2017, transposant minutieusement les grands titres dans des tableaux avec la police utilisée par le New York Times, et en a augmenté les dimensions en 2020. Les peintures présentent des manchettes relatives à la pandémie de COVID-19, aux manifestations du mouvement Black Lives Matter et aux tentatives de Trump pour saper la légitimité des élections américaines. Des titres comme « Veuillez vous détendre pendant que le robot écouvillonne votre nez », quoiqu’humoristiques, produisent l’effet de replonger le spectateur dans l’état de peur et l’absurdité de la période en cause. Terada a déjà déclaré que le « texte est la forme la plus directe de communication », et il l’utilise pour souligner notre incapacité à synthétiser toute signification lorsque nous sommes bombardés par un tel impressionnant volume de contenu. En traduisant la teneur des grands titres de journaux dans ce que la Polygon Gallery qualifie de « peinture d’histoire monumentale », Terada cherche à prendre de l’information logeant habituellement dans les espaces désincarnés de la réalité augmentée pour la présenter sous une forme matérielle qui crée une interaction avec qui la regarde. Les œuvres rappellent des événements survenus seulement trois années auparavant, ce qui replace brutalement le public dans des moments saisissants de l’histoire récente ; les manchettes, à l’instar des titres dans une vaste bibliothèque, sont autant de références aux traumatismes collectifs de ces périodes.

Comme l’ont bien montré des spécialistes étudiant l’écriture de l’histoire de l’Antiquité à nos jours, le passé n’est « pas un objet devant nous pouvant être examiné avec objectivité ». Ceci vaut autant pour le passé récent que pour les événements contemporains d’Hérodote. Dans cette optique, Hannah Darabi nous convie dans son travail à une réflexion renouvelée quant aux dilemmes que soulève l’approche critique de la construction narrative sur le passé.

Darabi est une photographe devenue collectionneuse et archiviste de livres photographiques et textuels produits en Iran de 1979 à 1983, court laps de temps entre la levée de la censure imposée par le régime du Chah et l’instauration d’une autre par le nouveau gouvernement de la République islamique. La portion qui lui est consacrée dans From Slander’s Brand est divisée en trois parties : des photographies et textes imprimés sur des panneaux de cartonmousse de taille variable engagés dans un dialogue les uns avec les autres ; des vitrines horizontales de livres photographiques réalisés au cours de cette période comme outils de résistance contre le Chah et en appui à la révolution ; et des livres d’écrits de militants de gauche et autres, interdits sous le Chah et dissimulés sous des « couvertures blanches », vendus au grand jour pour la première fois entre 1979 et 1983. Ces ouvrages – et, en fait, tout le matériel dans l’exposition de Darabi – symbolisent bien la transition rapide exigée, en intention et en conscience, par le passage des couvertures blanches de l’incarnation de la résistance au Chah et au soutien à la révolution à celle, tout aussi risquée, de l’opposition aux autorités de la République islamique, engagées dans la répression des partis politiques et de toute voix divergente. Darabi aborde les nombreuses contradictions propres à cette période en naviguant habilement entre les disciplines en tant qu’historienne, anthropologue et archiviste, superposant les formes d’images, instaurant des conversations entre supports médiatiques. En agençant les photographies en grilles de différentes dimensions, elle montre à quel point le gouvernement de la nouvelle République islamique va créer un récit officiel dominant de la révolution en reprenant et conjuguant les stratégies des militants de gauche et les outils de propagande employés auparavant par le régime du Chah.

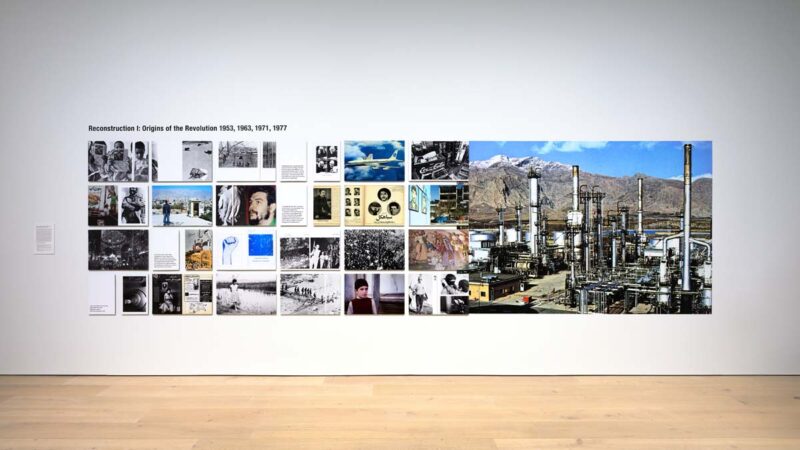

La première section, « Reconstruction : Origines de la révolution 1953, 1963, 1971, 1977 », couvre les événements historiques clés ayant conduit au déclenchement de la révolution de 1979 à travers une combinaison de publicités photographiques, manchettes de journaux, reproductions de citations, images officielles produites par l’État, photographies vernaculaires et du Téhéran d’aujourd’hui prises dans le cadre de la pratique documentaire de Darabi. Cette stratégie visuelle se poursuit dans « Reconstruction II : Révolution 1978–1979 », où les représentations de la chute du Chah, sous l’effet de l’action conjuguée de groupes politiques, de syndicats étudiants et ouvriers et du retour de Khomeiny en Iran montrent à quel point « la lutte dans les rues était une bataille des mots et des images ». Dans « Reconstruction III : “Nettoyage” de l’opposition 1980–1983 », on voit le champ de vision se rétrécir alors que le gouvernement de la République islamique s’emploie à éliminer tout point de vue militant discordant pour créer un narratif unique émanant de l’État. Ici, Darabi démontre comment les femmes engagées évoquées dans la partie précédente vont être mises sous surveillance en tant que dangereuses figures emblématiques de la résistance. « Reconstruction IV : Guerre 1980–1988 » décrit visuellement la façon dont l’invasion de l’Iran par l’Irak, appuyée en sous-main par les États-Unis, donne aux autorités de la République islamique l’occasion de concentrer l’attention de la population sur le conflit et de se soustraire aux critiques envers ses politiques.

Dans chacune de ces sections, l’impact des photographies de la révolution, des manifestations et de la guerre repose sur la capacité probante de celles-ci à montrer ce qui ne peut être vu si l’on n’est pas directement sur les lieux des événements. Le public est donc amené à constater comment les différents acteurs instrumentalisent les clichés en tant que « vérités » alimentant leur cause ; ces photographies avaient pour but de trouver une résonance dans la population de l’époque et la pousser à l’action, ou étaient utilisées comme preuves pour condamner ou punir toute personne s’étant aventurée en dehors des limites tolérées de la participation politique. En faisant appel à des images issues de perspectives politiques multiples, Darabi fait œuvre à la fois pédagogique et critique, amenant le visiteur à prendre conscience que l’argument du rôle des photographies en contexte révolutionnaire a été mis en avant pour des visées souvent contradictoires.

Des vitrines horizontales présentant pléthore de livres photographiques de la fin des années 1970 et des années 1980 accompagnent les photographies agencées sur le mur. Cette partie, où l’on trouve des ouvrages d’artistes comme des images de propagande étatique, traite du livre photo en tant que format catalyseur exerçant en parallèle une forme de contrôle visuel. L’un des livres photographiques présentés, The Epic of the Revolution of 1979, des graphistes Began Boughoussian et Morteza Khanali, fait appel à une stratégie visuelle qui reflète les dispositions intermédiatiques de Darabi. Avec leurs reproductions de journaux et photographies emblématiques dans une forme fragmentée, Boughoussian et Khanali mettent en relief la nature accablante et incompréhensible du moment vécu. Darabi, elle aussi, fait de la fragmentation un commentaire, déroutant le spectateur qui souhaite voir une distinction claire entre documentaire et propagande. Cette collection est en soi un témoignage inestimable d’un passé photographique : comme le relate Darabi, même alors qu’elle étudiait la photographie auprès de Bahman Jalali, dont un livre photographique fait partie de l’exposition, elle n’a pas eu accès à une quelconque œuvre de celui‑ci ou de ses contemporains concernant cette période. Pour la génération de Darabi, née à la fin de la révolution ou après, la mémoire des événements s’est retrouvée fragmentée par manque d’accès à ces images ou en réaction au traumatisme de l’oubli pour survivre.

La troisième grande partie de l’exposition synthétise plusieurs années de collectionnement par Darabi de livres publiés en Iran entre 1979 et 1983, période connue comme le Printemps de la liberté, où des œuvres sur des sujets jusqu’alors interdits ont été publiées et abondamment vendues sur la rue Enghelab (« révolution », en persan). Acquis exclusivement dans le pays, ces ouvrages témoignent d’une fenêtre de quatre années de possibilités et de leur sillage, quand les livres qui n’avaient pas été détruits ont été cachés. En parcourant l’enfilade de volumes d’œuvres critiques et théoriques, de ceux de Karl Marx au Dah shab [Dix nuits] d’Amir Kabir (1978), un livre sur le droit des intellectuels à la liberté d’expression, le public peut se faire une idée du potentiel de « contre-sensibilité » que ces ouvrages ont libéré après la dictature de l’Iran du Chah, ainsi que des dangers qu’ils constituaient pour le nouveau régime. Prise dans son ensemble, la création de Darabi convoque livres et photographies pour bâtir un témoignage empirique d’un moment dans l’histoire, créant parallèlement les conditions d’un autre regard possible dans l’avenir. Elle nous enseigne qu’il y a lieu de douter des photographies comme documents évidents de vérité, nous amenant à porter un œil critique sur les constructions médiatiques d’hier et d’aujourd’hui.

Khedoori, Terada et Darabi plaident l’importance du passé et saisissent la nécessité d’un compte rendu rigoureux des événements récents, socle sur lequel pourra s’écrire l’histoire de notre propre passage ici-bas. L’exposition et les œuvres qu’elle propose forment un ensemble où passé et présent sont en dialogue constant, chaque artiste déroulant son récit selon une approche empirique qui lui appartient.

Traduit par Frédéric Dupuy

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 126 – TRAJECTOIRES ]

[ L’article complet et plus d’images, en version numérique, sont disponibles ici : From Slander’s Brand, Visualiser le passé – Kelly Midori McCormick]