[Hiver 1992-1993]

par Alain Paiement

… le mode selon lequel j’écris – ou même rêve – l’espace, rien ne saurait en dire plus long sur le mode que j’ai d’habiter mon lieu.

— François Whal, Le Désir d’espace.

La photographie est omniprésente dans les arts visuels. Cela semble évident, depuis les années 80, avec la prédominance d’œuvres entièrement photographiques ou incorporant la photographie aux autres disciplines issues des beaux-arts, comme la sculpture ou la peinture. On peut toutefois penser que la relation à la photographie n’est pas nécessairement définie par l’utilisation de matériaux propres au procédé photographique. À cet égard, plusieurs essais théoriques ont établi des distinctions entre photographie et photographique: le premier terme désigne la technique ainsi que l’image qu’elle produit, tandis que l’autre n’est plus utilisé seulement en tant que qualificatif, comme dans les mots « matériel photographique », ou pour définir de ce qui aurait une ressemblance « photographique » à une réalité visible, en parlant d’une peinture hyperréaliste, par exemple. L’adjectif est devenu un nom, définissant plutôt ce qui, dans une œuvre d’art, est travaillé par un processus associé à la photographie. L’inversion, la duplication ou la nature indiciaire d’une image, c’est-à-dire son statut de trace ou d’empreinte, en sont des exemples. Ainsi, on réfléchit par des notions élaborées en regard de la photographie des œuvres pourtant conçues avec des moyens ayant existé bien avant la découverte, il y a plus de 150 ans, du procédé chimique permettant d’imprimer une trace de la réalité sur une surface photosensible.

Le développement des systèmes de perspective dans l’histoire de la peinture nous offre un exemple de ce qui n’est pas de la photographie, mais dont la dimension photographique est apparentée au travail documenté dans les pages qui suivent. De cette histoire, on retiendra ici que la recherche de nouveaux outils de projection de l’espace sur le plan du tableau est en filiation avec la conception d’instruments et de méthodes par les géographes et les navigateurs pour représenter le monde à l’époque des découvertes. Les appareils de visée et de cadrage utilisés en peinture et en géographie depuis la Renaissance sont d’ailleurs les ancêtres de la caméra. L’étude de cet aspect de l’histoire de la peinture démontre la relation entre le sujet percevant et l’étendue indéfinie dont il se construit une représentation, que ce soit par une méthode de mesure et de dessin technique ou au moyen d’une « prothèse » optique. On désigne par le terme anglais mapping cette entreprise empirique qui consiste à reporter ou à transposer une réalité sur une surface donnée. Au-delà de la référence cartographique, le mapping peut être situé autant au niveau du processus cognitif qu’à celui de l’image. Le photographique dans cette histoire tient dans la constante motivation à reporter le monde, ou plutôt notre relation au monde, sur une surface ou une forme géométrique. La méthode de mapping utilisée définit cette relation et reflète « une vision du monde » prescrivant une compréhension donnée.

Depuis le tout début, mon travail s’est fondé sur cette représentation de notre relation à l’espace. Cet intérêt a commencé en peinture, puis s’est développé jusqu’à présent par un travail d’installation et de sculpture photographique. À l’origine, les peintures avaient comme thème l’organisation et l’interprétation du paysage par des images de la terre vue à distance. Intrigué par les médiations technologiques employées en géographie, ma recherche m’a conduit à utiliser des documents spécialisés comme les cartes hydrographiques, les schémas de navigation, et les photographies météorologiques prises par satellite. J’ai aussi été amené à expérimenter certaines structures topologiques modélisant notre compréhension rationnelle de l’espace. C’est ce qui a déterminé mon approche de la photographie. Le processus de construction et d’abstraction mis en œuvre s’est rapproché de celui de la géographie dans la constitution d’une méthode de connaissance par des procédés comparables de mesure, de découpage et de restructuration de l’espace observé, qu’il soit à l’échelle du globe terrestre, ou à l’échelle de l’intérieur architectural photographié dans mon travail récent. La juxtaposition de plusieurs prises de vue successives permet de construire une image qui ne correspond plus avec le cadrage d’une fenêtre subjective. Bien que la logique de cet assemblage tende vers la restitution complète du champ de vision à partir d’un point de vue unique, cela n’est pas la finalité de mon projet. La rigueur du procédé de reconstruction de ce champ de vision donne lieu à un questionnement sur les moyens par lesquels on décrit l’univers. Ce qui apparaît d’abord comme une entreprise de restitution a pour effet de désigner l’utopie et l’absurdité de cette entreprise.

Mon travail a donné lieu à des sculptures photographiques de dimensions généralement monumentales atteignant parfois celles du lieu où elles ont été exposées. Ces sculptures représentent des intérieurs architecturaux et sont conçues sur la base d’une procédure de prise de vue couvrant systématiquement un panorama sphérique. Les pièces présentées dans ce portfolio sont développées à partir du système de projection planisphérique du géographe Mercator1, permettant la représentation du globe terrestre sur une surface plane en le divisant en longitudes et latitudes (ou parallèles). La forme et le traitement des images de chaque pièce sont déterminés par l’interprétation formelle et sémantique de l’architecture visée. Par exemple, dans une série de pièces représentant des amphithéâtres universitaires, la forme sphérique (ou semi-sphérique) de l’image correspond à celle de l’architecture, conçue pour disposer des points de vue (ceux de l’audience) autour d’un point de fuite unique (celui de l’orateur). La forme de l’amphithéâtre est indissociable de sa prescription symbolique figurant la totalité de la connaissance. Le mapping de ce type particulier d’architecture réfléchira cette correspondance en y introduisant un double questionnement concernant le mode d’appréhension spatiale, instauré à la fois par le dispositif architectural et par le système de projection utilisé.

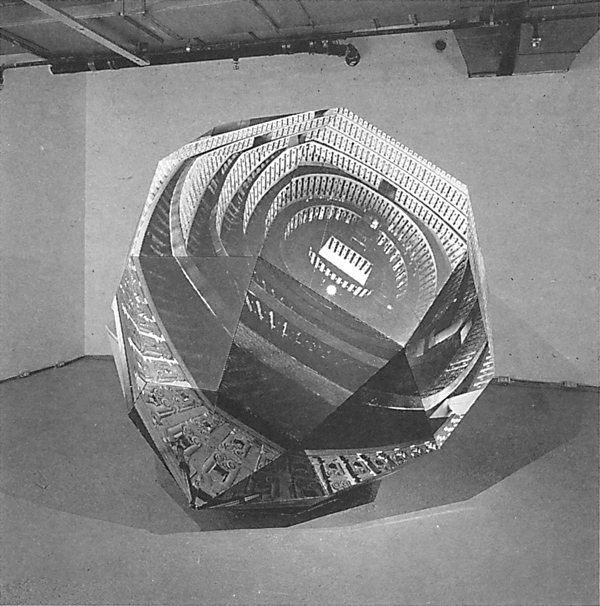

Amphithéâtre Bachelard, 1986-1988

Cette pièce transpose un amphithéâtre semi-circulaire de la Sorbonne, à Paris. Elle est une sphère irrégulière mesurant un peu moins de trois mètres de diamètre, ancrée au plafond et au sol sur un axe de rotation ayant l’angle de celui de la terre. Le nombre de facettes composant le polyèdre correspond à celui des prises de vue nécessaires pour couvrir la totalité du visible à partir d’un point de vue unique. En inversant l’image concave sur elle-même, les points de fuite de chaque facette deviennent un seul point à l’intérieur du polyèdre, tandis que le point de vue du regardeur se voit multiplié par le nombre de ces facettes. Au-delà de la fascination conceptuelle que peut susciter cette inversion, il semblait important d’amener le regardeur à avoir, avant tout, une expérience de l’image qui puisse l’excéder physiquement, et ce, en donnant à l’œuvre une taille assez grande pour qu’elle perde son entité d’objet. Elle est alors perçue d’emblée comme un champ de vision, dont le défilement giratoire accentue l’expérience centrifuge. Elle modélise une subversion du point de vue du sujet pascalien2 regardant le monde dont il aurait été le centre, naviguant alors comme un satellite orbital de sa propre vision. Le regardeur n’étant ni au centre de ce qu’il voit en regardant l’image, ni ailleurs, il se trouve hypothétiquement au milieu de nulle part, en périphérie dans le lieu d’exposition.

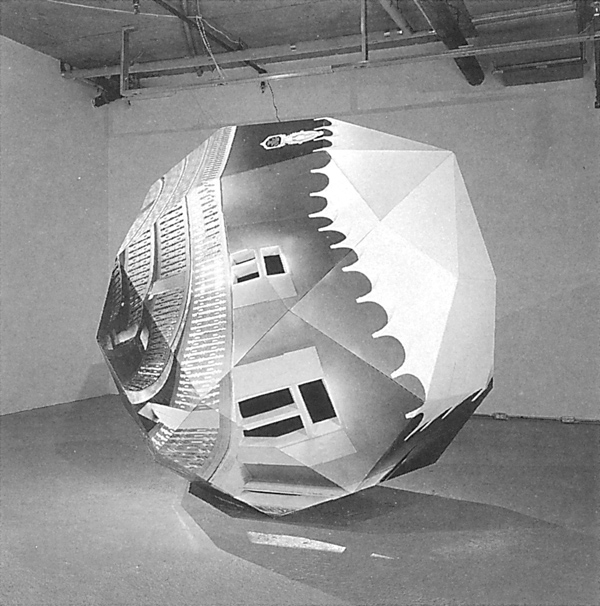

Anatomique, 1988

Anatomique reprend la proposition de Amphithéâtre Bachelard, en y introduisant une image double, convexe et concave, construite d’après l’amphithéâtre d’anatomie de la faculté de médecine de l’Université de Padoue, en Italie. Cette architecture constitue un dispositif d’observation utilisé pour enseigner la connaissance du corps humain. Elle est prescrite par une conception de la perception visuelle et de l’apprentissage supposant que la vision puisse être objective. Par ailleurs, on peut associer la cartographie de Mercator à cette conception scientifique.

Les fenêtres de la salle ont été percées dans le volume, permettant d’entrevoir, à l’intérieur, l’image retournée dans le sens original, nous positionnant encore une fois en décalage du centre que nous regardons. Cette découpe de l’image est pensée relativement à la pratique anatomique exposant l’intérieur du corps à l’observation de l’audience, pensée avant tout comme un ensemble de points de vue focalisant la dissection. En posant le polyèdre directement au sol sur une de ses facettes, à la différence de la sphère suspendue sur son axe, l’image acquiert une présence particulière due à sa masse sculpturale plus immédiate, comme si elle était échouée dans la réalité du spectateur. Ce phénomène est comparable au résultat de la disparition du socle dans l’histoire de la sculpture.

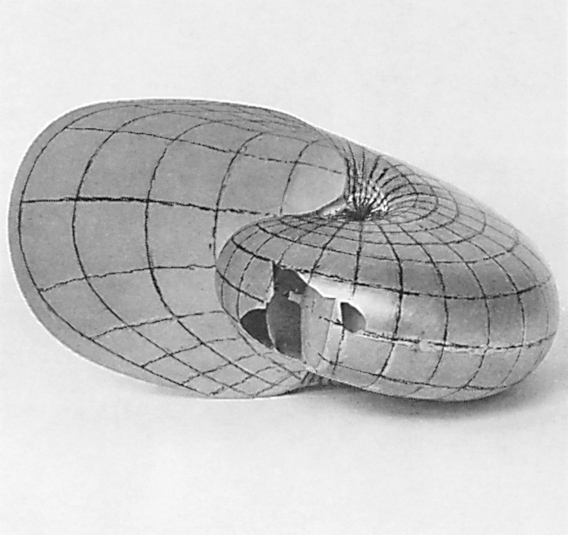

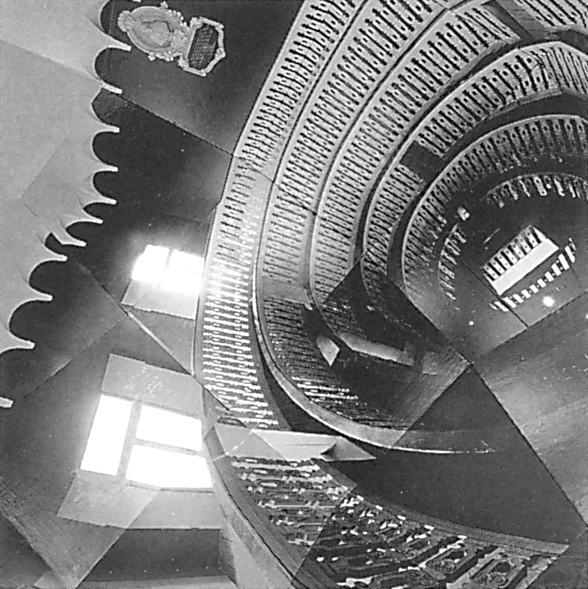

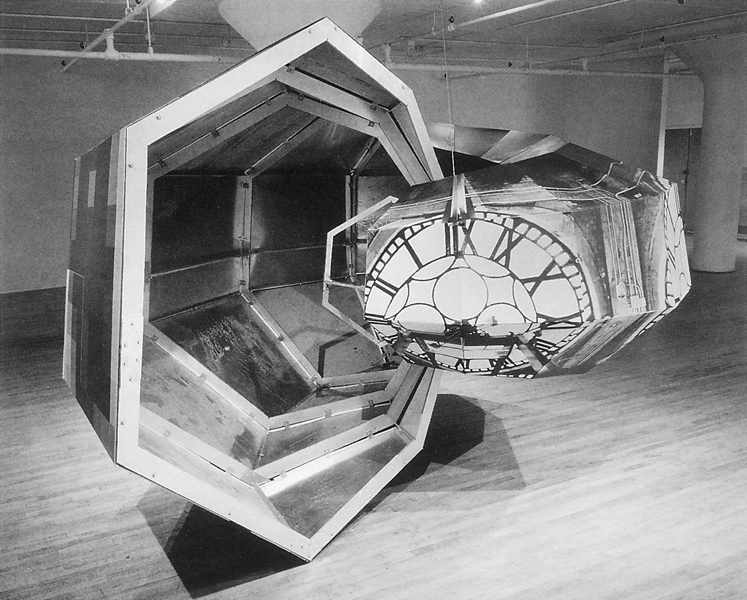

Dead on time 1990 – (work in progress)

Alors que les amphithéâtres évoquent une conception finie et fermée du monde, figurée par la totalité du sujet architectural et par la totalité de la sphère optique, Dead on Time désigne un espace ouvert, en transformation continue. La pièce est développée à partir de l’intérieur de la tour de l’horloge située dans le port de Montréal. Elle a été photographiée à intervalles successifs de 10 minutes (par facette), couvrant la totalité de l’endroit entre l’aube et le crépuscule. Cette procédure systématique a pour effet de moduler la lumière progressivement vers le contre-jour I 5 et le clair-obscur. Les sections du polyèdre original sont étirées de manière à produire la forme d’un colimaçon géométrisé.

Pour la conception de cette forme, j’ai tracé sur un petit coquillage de type nautile un réseau de lignes longitudinales et parallèles comparable à celui d’un globe terrestre, comme s’il était possible de déduire un modèle géométrique par l’observation de cet objet naturel. Cela évoque une conception scientifique analogique qui ne tiendrait pas compte de la nature construite de l’observation. Conséquemment, le modèle que l’on croit déduire est une projection sur l’objet observé.

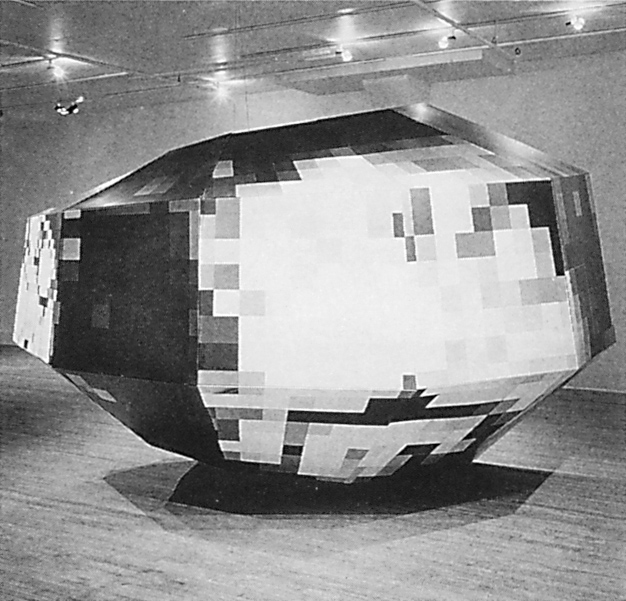

La forme a finalement été construite sur la base d’une équation logarithmique, ce qui en fait une figure spatio-temporelle de croissance logique. Le cycle du balayage panoramique affirme l’irréversibilité du temps, résumée dans la rencontre des extrémités inachevées de la spirale. Deux systèmes de mesure coexistent ici: la subdivision du cadran analogique en 12 heures, déterminant les 12 sections longitudinales de la sculpture, et la numérisation des images digitalisées, dont la résolution est réduite progressivement, jusqu’à ce que l’horloge soit illisible. La perte de définition de l’image est un « flou » électronique. Ainsi, la dimension des pixels (unité de résolution minimale) passe de la grosseur d’un grain photographique à un carré dont la croissance est virtuellement inachevée. Par extrapolation, on imagine ce pixel devenir plus grand que l’horloge, et même atteindre la grandeur d’un mur de la salle où est ]5 installée la sculpture. Cette infinitude est à l’origine du sous-titre work in progress associé à Dead on Time. En somme, ce caractère d’inachèvement dans l’irréversibilité du passage entre le mode analogique et le numérique pourrait être le sujet même de la pièce.

Alors qu’une particularité de la photographie est de fixer une période de temps sur une surface, qu’il s’agisse d’un instantané ou de la chronophotographie d’une journée entière, la disparition des aiguilles dans les cadrans inversés figure plutôt un temps suspendu, sans autre référence que le contexte immédiat de l’œuvre. Au lieu d’une impossibilité de représenter le Temps, nous sommes placés devant et autour d’un objet qui construit un temps propre à l’expérience de perception de la sculpture.

Avec cette horloge, la question de la temporalité est devenue un leitmotiv de mon travail. Les sujets architecturaux exploités par la suite ont tous un caractère temporel évident, soit en étant en transformation ou en contenant du changement. Les constructions photographiques sont pensées comme des interprétations de la temporalité spécifique de chaque bâtiment, tant par les procédés de mapping que par les formes qui en résultent.

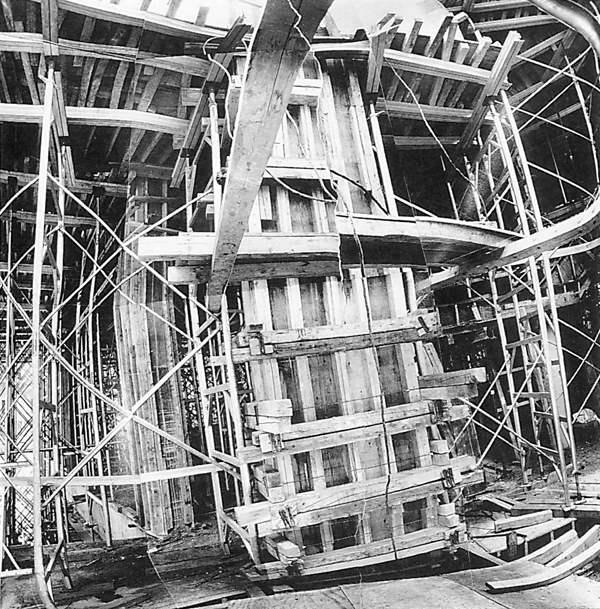

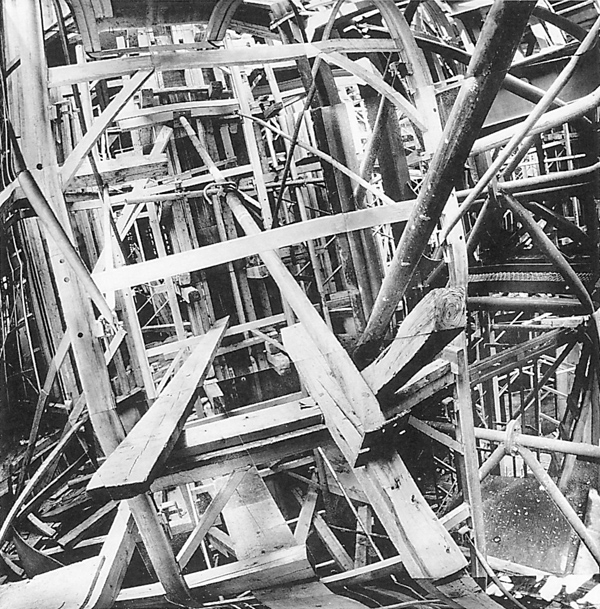

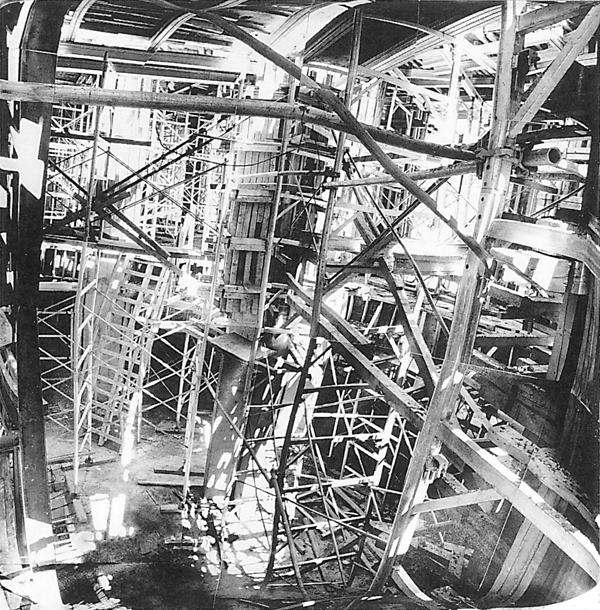

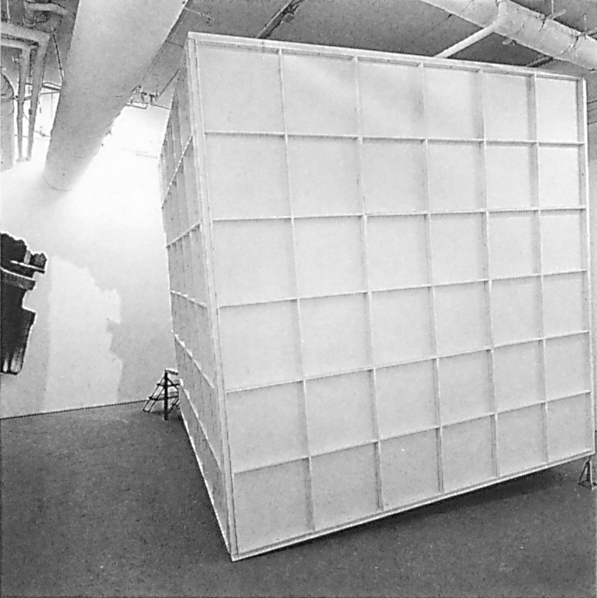

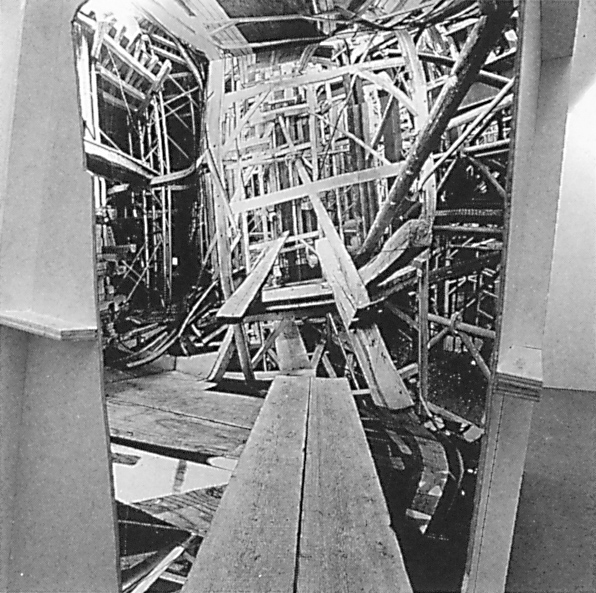

La pièce est développée à partir du chantier de construction du Musée d’art contemporain de Montréal, photographié à l’endroit et au moment où les échafaudages et les structures de coffrage étaient les plus nombreux sur le site. Elle est un cube dont les faces mesurent 350 x 350 centimètres. L’extérieur présente une grille basée sur le système des coordonnées cartésiennes, et est en opposition avec l’image du chantier à l’intérieur, apparemment chaotique et très complexe. La compression de la sphère optique originale dans un cube produit des distorsions fluides dans l’image, ce qui a pour effet d’accentuer son aspect antinomique relativement à la structure extérieure.

On pourrait associer la qualité résolument « moderne » de l’extérieur à la représentation de l’institution (on remarquera, par ailleurs, les ressemblances entre la trame du cube et celle de l’extérieur du nouveau musée), et l’intérieur à ce qui est inachevé – mais dont l’image fixe un état. Le cube est posé sur des supports de hauteurs variables, ce qui accentue l’effet de déséquilibre ressenti à l’intérieur. Autour, quelques petites percées permettent de regarder d’un seul œil à l’intérieur, tandis qu’une grande ouverture dans un coin permet d’y pénétrer. La pièce extraite est fixée dans un coin du lieu d’exposition, à la même hauteur. Cette découpe est pensée en filiation avec l’histoire des représentations figurées d’architecture, et opère comme une « vue en arraché » (en projection « explosée »). Nous accédons à l’intérieur du panorama cubique par une passerelle surélevée. Elle est appuyée contre un petit escalier qui constitue un lieu de passage entre les deux réalités du cube; elle se termine en suspension dans l’image. En étant fabriquée avec les mêmes planches que celles du chantier, cette passerelle introduit une confusion entre fiction et réalité. Lorsqu’il marche sur celle-ci, le regardeur éprouve un certain vertige accentué par la flexion et le craquement des planches. Sa vision est perturbée. Cette expérience a pour effet d’amplifier la relation entre le corps et la perception visuelle proprement dite.

Les préoccupations qui ont motivé le parcours évoqué dans cette sélection sont définies davantage par un regard critique sur les outils et les méthodologies à partir desquelles nous structurons notre expérience que par les sujets photographiés. Les questions de perception et de cognition soulèvent la complexité vertigineuse de ce qui fonde notre définition du monde. Ce projet est devenu une recherche de compréhension de certains modes de connaissance, et implicitement, un projet infini. Nous sommes maintenant à un moment de l’histoire où les formes de vision et de représentation sont en voie d’être radicalement transformées par le développement accéléré des nouvelles technologies. Autant les modes de visualisation qui ont précédé ces technologies étaient fondés sur la position d’un observateur monoscopique dans un espace perspectif, autant cet observateur est en voie de disparaître dans l’abstraction cybernétique3 des images informatisées. La nature irréversible des transformations qui en résulte motive désormais l’orientation du travail à venir.

1 Né à Rupelmonde (1512-1594), Gerhard KREMER, dit Gerard Mercator, est un mathématicien et un géographe flamand.

2 (« Je vois ces effroyables espaces de l’univers qui m’enferment, et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu’en un autre, ni pourquoi peu de temps qui m’est donné à vivre m’est assigné à ce point plutôt qu’à un autre de toute l’éternité qui m’a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts, qui m’enferment… », Blaise Pascal, Pensées.)

3 Sur ce sujet, on lira (entre autres) l’introduction de l’essai de Jonathan Crary, Techniques of the observer, October/MIT Press, Cambridge, 1990.