[Printemps 1996]

par Charles Perraton

Les corps ne se définissent pas par leur genre ou leur espèce, par leurs organes et leurs fonctions, mais par ce qu’ils peuvent, par les affects dont ils sont capables, en passion comme en action.

— Gilles Deleuze

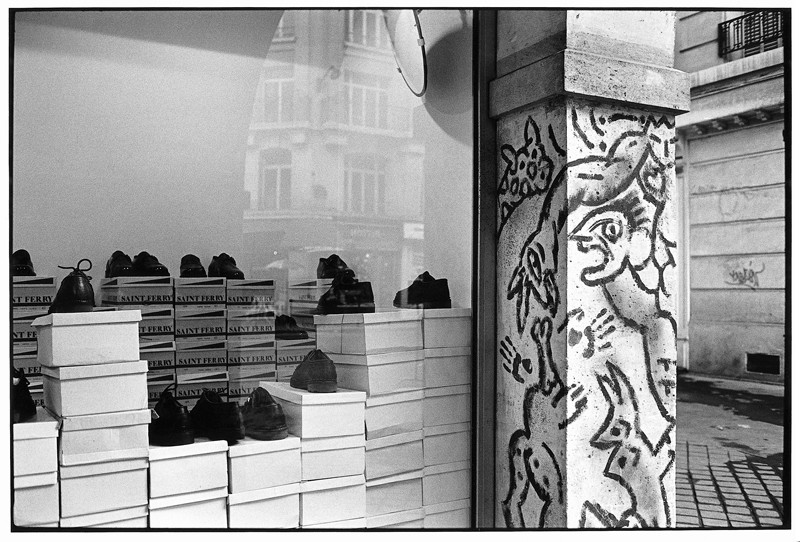

Comme autant de rebondissements de la lumière, les reflets sur l’eau et sur le verre nous renvoient au point de départ, à l’acte photographique pour ce qu’il rend difficile la traversée des miroirs.

C’est que les doubles se profilent sur fond de lumière. Si la figure du double est l’illustration d’un refoulement, ce dernier ne peut être que celui de la mort comme limite de toute expression. Les doubles rappellent en effet la relativité de la vision. La vérité de l’image photographique restera toujours fuyante, double, prête à tout moment à verser dans son contraire. Et alors que l’esprit chagrin part à la recherche d’un peu plus de lumière et de détails, les corps sensibles évoluent à la quasi-lumière de la nuit.

La photo garde la trace de ce qui est passé par là, de ce qui n’est plus du fait même qu’elle s’y trouve. Mais elle ne fait pas que rappeler un souvenir à la mémoire, elle représente aussi l’événement de cette rencontre du photographe et de son sujet. La photo garde la trace de la relation de l’opérateur à l’appareil (l’objet technique) et du rapport de l’homme avec le monde.

Les photographies de Daniel Kieffer ne cessent de faire passer l’observateur d’un côté à l’autre de l’objectif. Utilisant son appareil au service de la sensation et non à celui de la belle image, Kieffer nous ramène à l’essentiel d’un art qui renseigne sur «l’inconscient de la vue» (Walter Benjamin). Voir et éprouver une sensation apparaissent les conditions de l’expression artistique. L’âme à vif est capable de tout. Ce qui s’exprime n’est rendu possible que sous la gouverne de la sensation.

L’art de voir ne sert pas qu’à connaître les choses (apprendre), il permet également de les comprendre et ainsi de mieux interpréter le monde (devenir autre à l’occasion de sa rencontre). Par son témoignage, le photographe donne à voir le monde de l’extérieur (distance), mais, par sa complicité, il participe de ce dont il témoigne (proximité) ; en résulte un effet pragmatique troublant sur notre positionnement par rapport au monde et à la représentation.

Daniel Kieffer souscrit en effet à une nouvelle manière de représenter le monde qui s’attache moins à le reconstituer qu’à le produire. Ses photographies rendent compte d’une réalité dans la mesure où cette dernière résulte de la rencontre du photographe et de son sujet. Il ne photographie pas ce qu’il a dans la tête — travaillant par exemple à partir d’un thème —, il cherche plutôt à exprimer/imprimer sur la pellicule l’événement qui se photographie en lui. Cherchez le thème, vous y trouverez une façon de faire (la photo) et une façon de (se) laisser impressionner. L’ensemble ne constitue pas une série, il livre des impressions. «Je vois mes photos au moment de les faire. J’en vois le résultat au moment de viser dans l’appareil. Elles me permettent de revivre les impressions du moment», dit Kieffer.

Le photographe ne part pas plus d’une idée de la ville que de la nature, c’est plutôt ces dernières qui finissent par imposer la leur au gré de l’événement, sous la gouverne du sensible. Sentir les appels de la ville, comme autant de chocs émotifs. Voir, c’est ainsi s’exposer à l’expérience de la sensibilité, être mis en situation de vivre et d’éprouver l’expérience sensible. Double sensibilité. D’abord celle du photographe sur qui le monde vient s’imprimer ; celle ensuite du papier sur lequel cette impression s’exprimera. On le voit, ce qui fait impression devient objet d’expression. Le réel prend sens au milieu de ces impressions.

L’âme du photographe est aussi sensible que la pellicule. Le sens pourra naître de la rencontre de ces sensibilités. C’est alors que la photo se révèle. On éprouve la sensibilité au moment de l’expérimenter, au moment de la voir naître sur le papier, laquelle s’exprime sur le papier qui garde la trace du passage et du passant. Dans l’acte sensible, il y a toujours la lumière qui fait son chemin.

Dans notre rapport au monde, ne sommes-nous pas d’abord sensibles aux odeurs, aux couleurs, aux textures et aux formes, à l’expression des visages et à la beauté des gestes? Avant d’apprendre sur le monde ne percevons-nous pas ce qui le qualifie et le rend capable de nous affecter? Et le prix à payer de cette saisie, n’est-il pas justement que le réel nous échappe toujours?

Contre l’idée que la photographie serait un langage transparent et nous permettrait d’atteindre le sens des choses, quitte à le retrouver au moment d’en constater le caractère éphémère, Daniel Kieffer compte sur sa capacité de représentation pour énoncer le monde, sans se faire d’illusion sur sa capacité à dire ce monde. Créer de l’ombre au moment de mettre en lumière, tel serait le sort de la photographie comme de tout langage.

La photo sera toujours la preuve que quelque chose nous échappe, puisqu’elle est la trace de ce qui n’est déjà plus. Raison de plus pour ne pas s’acharner à la recherche du temps perdu, à moins que ce dernier ne soit le sens de toute chose que l’on peut éventuellement retrouver dans n’importe laquelle d’entre elles.

Daniel Kieffer enseigne au Département de communications de l’Université du Québec à Montréal Depuis plus de trente ans, il hante avec passion les milieux de la photographie canadienne. Les œuvres que nous vous proposons sont extraites de son portfolio personnel.

Charles Perraton est professeur au Département de communications de l’Université du Québec à Montréal. Il étudie particulièrement les rapports qu’entretiennent l’architecture et le cinéma dans la structuration des individus et dans la (re)configuration générale de leurs espaces d’action. Il a publié les résultats de ses recherches dans différents ouvrages en collaboration [Du côté de la raison ordinaire (1986), Ciel une expo ! (1987), Du simple au double (1995)] et des articles dans les revues Les Cahiers de Droit (1988), Cinémas (1995), Communication Information (1984), Critère (1984), Protée (1984, 1990 et 1991), Recherches féministes (1989), Revue d’Esthétique (1986), RS/SI (1995), Trames (1993), etc. Il est directeur du programme de doctorat en sémiologie et responsable du Groupe d’études et de recherches en sémiotique des espaces (GERSE), à l’UQAM.