[Automne 2001]

J’ai demandé à des habitants de Jérusalem, israéliens et palestiniens, de m’emmener dans un lieu public ayant à leurs yeux un caractère privé.

par Sophie Calle

Selon la loi juive, pendant le Shabbat, journée qui dure du vendredi au coucher du soleil au samedi après l’apparition des deux premières étoiles [un tableau horaire est établi, n.d.l.r.], le repos absolu est obligatoire pour les croyants qui délaissent les problèmes de la semaine afin de se consacrer à l’Éternel.

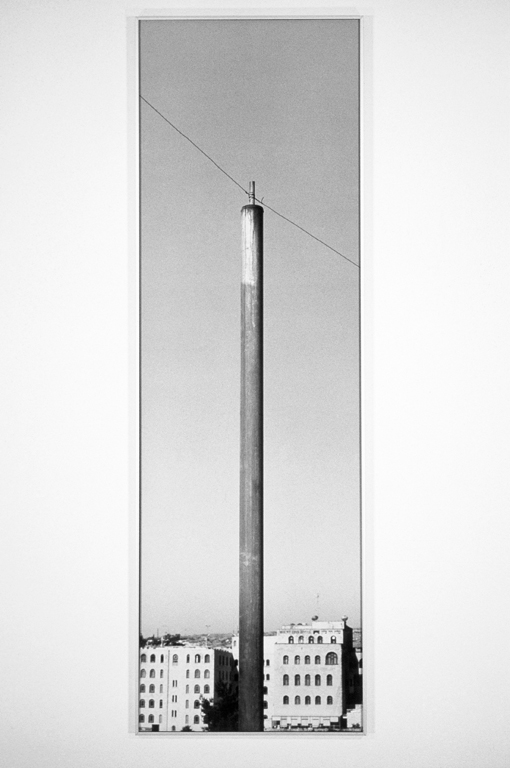

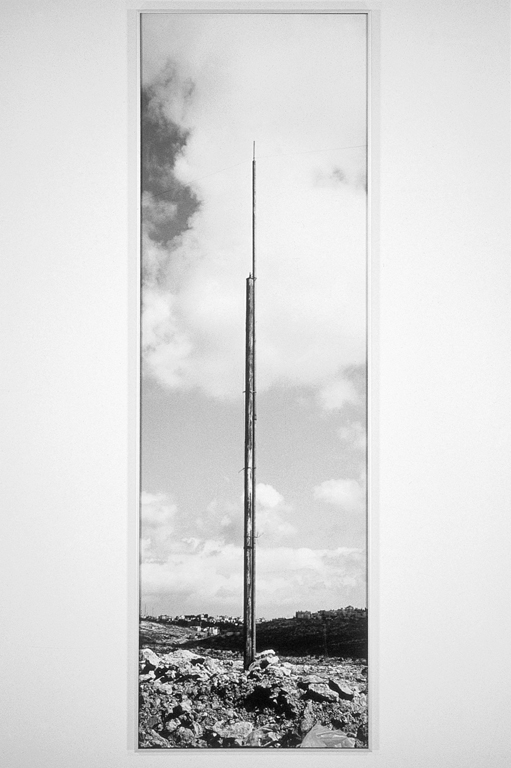

L’interdiction de travailler inclut celle de porter un quelconque objet (des clés, un livre, un sac, un landau que l’on pousse…) hors de chez soi. Toutefois, si l’on se réfère à la Torah, un village, une ville, entourés d’un mur d’enceinte avec des portes, sont considérés comme des domaines privés, et dans ces villages, ces villes, chacun peut transporter des objets de chez soi à la rue, de la rue à chez soi… Somme toute, la ville devient le domicile. Mais à notre époque, peu de cités modernes sont entourées de remparts et par conséquent chacun devrait contenir ses activités dans sa maison s’il n’était aujourd’hui accepté que, telles des dérogations à la loi, des erouvim soient construits. Ils consistent en fils (ou cordes) formant un mur imaginaire. Dans la plupart des cas, ces « frontières » sont créées en érigeant des poteaux et en les joignant par des filins en acier galvanisé. Alors, le périmètre entouré par l’erouv devient un espace privé et il est permis d’y transporter des objets durant le Shabbat.

Selon la Torah, dans toute ville entourée d’un erouv, le domaine public peut être considéré comme un territoire privé.

Fiche technique concernant l’erouv, et plus particulièrement celui de Jérusalem

La traduction littérale du mot erouv pourrait être : mélange.

Il y a trois catégories d’erouvim. L’erouv qui entoure la maison et la cour (et qui permet donc de transporter un objet de la maison à la cour), l’erouv qui entoure un groupe de maisons ou un quartier (certains quartiers, comme par exemple celui de Méa Shéarim, à Jérusalem, préférant s’entourer d’un erouv individuel) et le grand erouv qui ceint la ville.

Il est essentiel que la forme d’une porte, d’une entrée, soit représentée. L’erouv serait en fait une série de portes reliées les unes aux autres.

La vieille ville de Jérusalem, protégée par sa muraille, est considérée comme un domaine privé. Point n’est besoin de fil. Par contre, la ville moderne pour devenir un erouv doit s’entourer d’un fil. Celui qui encercle la ville de Jérusalem mesure environ cent kilomètres.

Le fil peut être remplacé sur certains tronçons par des barrières naturelles, des parois de rochers ou bien par des murs existants s’il ne s’agit pas de murs d’habitation, à condition qu’ils aient une hauteur minimum d’environ un mètre.

Le fil ne doit pas être fixé directement au poteau mais sur une pointe de métal fichée dans celui-ci.

Les poteaux ne sont pas nécessairement de la même taille (sur ce point, les opinions diffèrent car selon certaines autorités ils devraient mesurer au minimum six mètres). Dans la pratique, ils mesurent environ quatre mètres. Concernant leur diamètre, aucun minimum n’est requis.

Les poteaux peuvent être fabriqués dans n’importe quelle matière (même vivante). Il est précisé à ce sujet qu’un animal utilisé comme piquet devra être attaché et dans l’incapacité de se déplacer (pour les incrédules, se référer à la Mishneh Torah, Hilchot, Shabbat, t. II, chapitre 17, pages 42 et 43, Moznaim Publishing Corporation). Cependant, ils sont généralement en métal galvanisé ou en bois.

La distance entre les poteaux varie de trente à cent mètres selon les cas (fossés à franchir, collines à relier…).

L’erouv s’allonge chaque fois qu’un nouveau quartier se constitue à la périphérie des villes. L’erouv est ainsi une frontière mobile qui marque l’expansion de la ville. (On pourrait même en déduire qu’à Jérusalem l’erouv dessine la seule frontière géopolitique concrète.) En fait, l’erouv n’a de sens que pour les religieux, il est invisible aux autres.

Il arrive que sur certains tronçons le fil « utilise » des poteaux téléphoniques ou d’autres appuis existants, par exemple dans les quartiers qui ne sont pas encore inclus dans le périmètre de l’erouv, afin d’insérer provisoirement le chantier.

Un contrôle de l’erouv est effectué tous les mercredis, les jeudis ainsi que les vendredis matin, par un inspecteur de l’erouv qui dépend du Conseil religieux de Jérusalem.

Dans certains cas, des petits bouts de tissu coloré sont attachés au fil pour faciliter la tâche de l’inspecteur et afin que, par temps de brouillard, il puisse discerner une brèche éventuelle.

Toute rupture du fil constatée et rapportée le mercredi ou le jeudi est réparée au plus vite. La vérification est accomplie dans la matinée du vendredi.

Toute détérioration bénigne constatée le vendredi est réparée sur-le-champ.

Si les dégâts sont trop importants et que les réparations ne peuvent être effectuées avant le début du Shabbat, cela est annoncé immédiatement par les rabbins dans toute la communauté. Cela entraîne l’interdiction de porter tout objet hors de chez soi tant que la réparation n’aura pas été effectuée et que la ville ne sera pas à nouveau encerclée et protégée par l’erouv.

Dans la ville de Jérusalem, environ quarante pour cent de la population juive observe la loi de l’erouv. Il existe des erouvim hors de l’État d’Israël, comme par exemple à Riverdale, dans l’État de New York.

La plupart de ces informations, bien que très succinctes si l’on connaît la complexité du sujet, ont été recueillies dans la Mishneh Torah de Maimonide (la Mishneh étant le commentaire du Talmud, lui-même commentaire de la Torah), sorte de traité, de guide pratique de l’obéissance à la loi juive. Volumes sur cette question : « Les lois de l’erouv », « Les lois du Shabbat ».

Les stations

J’ai demandé à des habitants de Jérusalem, israéliens et palestiniens, de m’emmener dans un lieu public ayant à leurs yeux un caractère privé.

I

Il s’agit d’un banc. Devant le numéro 20 de la rue Bezalel. Quand je regarde ce banc, je vois un jeune homme assis. Cela se passait en 1966. J’avais dix-sept ans. Un jour, des amis sont venus me dire qu’un garçon du quartier était tombé amoureux de moi. Il s’est mis à me suivre. Il me suivait tout le temps. Mais sans jamais m’adresser la parole. Si j’allais au cinéma, il était assis derrière moi. Quand je rentrais, il s’asseyait sur le banc placé en face de la porte d’entrée de mon immeuble. Il ne disait rien, restait durant des heures. Il était toujours là. J’ai commencé à dormir dans le salon parce que la fenêtre donnait sur la rue. À l’abri derrière les stores, je soulevais discrètement les lamelles en bois et je le regardais. Il ne savait pas que j’étais là, pourtant son regard était tourné dans ma direction. Ça a duré longtemps. Plusieurs mois. Mais jamais il n’a parlé. Un jour qu’il n’était pas sur son banc, je me suis mise à la fenêtre. J’avais des bigoudis sur la tête. Tout à coup, je le vois qui arrive avec des amis et j’ai eu l’intuition qu’il allait se passer quelque chose. J’ai reculé. Ils ont crié mon nom. Le temps d’ôter mes bigoudis, il n’y avait plus personne… Plus tard il est revenu, ça a recommencé : lui assis sur le banc et moi derrière les volets. Mais il n’a plus jamais essayé de me parler. Ensuite il a disparu : il était parti faire son service militaire. Pendant la guerre des Six Jours, j’étais très inquiète, je pensais à lui tout le temps. Et puis un jour, je suis sortie, il était là, sur le banc. Seulement le silence était beaucoup trop fort. Je n’ai pas pu lui parler. Je n’en avais pas le courage. J’ai eu peur que ça ne marche pas, ou alors de mes parents qui disaient toujours : faut pas parler aux hommes, faut pas… On ne s’est jamais dit quoi que ce soit. Maintenant, c’est fini, j’ai oublié. Mais je revois toujours cette séparation, cette frontière entre le banc et la fenêtre. Peut-être que sans les bigoudis cette histoire d’amour ne serait pas restée muette.

II

C’était en 1961. Ma mère m’a demandé d’aller chercher de la margarine chez l’épicier, de l’autre côté de la rue. Au moment où je traversais, un autobus, le numéro 18, qui emprunte encore ce trajet, m’a renversé et m’a traîné sur environ six mètres. Je me souviens d’une femme qui est sortie de l’autobus en hurlant. Je la voyais de dessous parce que j’étais à terre. Je me souviens de ses cris et d’une odeur brûlante, celle du goudron et des gaz d’échappement. On a amputé ma jambe. J’avais sept ans. C’est tout pour l’histoire. Durant des années, je me suis juré de ne jamais monter dans le bus 18 et j’ai tenu bon un certain temps. Mais un jour la nécessité a pris le pas sur la volonté. De nombreuses années se sont écoulées, j’emprunte cette rue presque chaque jour et je ne peux jamais m’empêcher de me souvenir. Étrangement, je considère que ce morceau de route m’appartient. Une partie de mon corps est restée là. À la hauteur du numéro 67 du boulevard Herzog.

VI

Jusqu’en 1967, on regardait la muraille de la vieille ville sans pouvoir toucher ce mur, qui était au-delà du no man’s land. Et c’est ainsi que j’ai eu la révélation que Jérusalem avait la plus belle lumière du monde. Plus tard, j’ai pris l’habitude de me lever à l’aube. Je voulais trouver l’endroit où le lever du soleil était le plus spectaculaire. Un matin, vers cinq heures, je suis tombé en arrêt devant ce rocher, dans la partie basse de la vallée de Hinnom, surpris par sa manière de prendre la lumière, un mélange de rouge éclatant, de violet et de pourpre. Je suis venu ici une seule fois, c’était l’été, il y a de cela plus de dix ans. Je continue à y penser pratiquement tous les jours, comme je pense à mon père qui est mort il y a vingt ans de cela. Cet endroit, assis entre la ville juive et la ville arabe, symbolise pour moi ce carrefour qu’est Jérusalem : à gauche le désert, à droite le versant ouest exposé à la pluie, devant le pays de la vigne, derrière celui de l’olive. Il est certain que la lumière qui m’a frappé est toujours là à l’aube, mais je n’aurais peut-être pas eu la même impression en la voyant à nouveau. L’enchantement de la première fois n’existe que dans ma mémoire. Chaque touriste qui visite Jérusalem a un avantage sur moi : il y a un bonheur que j’ai perdu, celui de découvrir la ville.

IX

Pendant trois ans, entre 1969 et 1972, j’ai traversé la vieille ville de Jérusalem, deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, pour aller apprendre l’arabe dans une école où on enseignait l’hébreu aux Palestiniens et l’arabe aux Israéliens. J’empruntais toujours le même itinéraire. Je descendais la Via Dolorosa, station après station, et je traversais le souk… Plus tard, par cette même route, j’ai aussi rejoint mon amant, de l’autre côté. Ce chemin représentait pour moi, de façon très claire, la fin de la guerre, la coexistence, la curiosité de l’autre, des autres, derrière le mur qui séparait l’Est et l’Ouest… La Via Dolorosa est liée au sentiment d’espoir que j’avais. À ma foi romantique. Maintenant je ne traverse plus la vieille ville.

XIV

Quand je suis arrivé en 1959 à Jérusalem, il n’y avait qu’un hôtel isolé au sommet de cette colline. L’Hôtel Diplomate était véritablement le dernier bistrot sur la piste. Au-delà, il n’y avait rien, mais ce rien-là était très puissant. C’était une frontière à ne pas franchir. Une frontière invisible, beaucoup plus radicale que la vraie, celle de la rue Jaffa avec son mur. Ici, elle était immatérielle. Transparente mais claire. Sur l’autre versant, il y avait l’autre territoire, l’autre culture, l’autre destinée, l’autre histoire. J’ai d’abord été attiré par l’apparence bucolique des oliviers et des terrasses, le contraste entre des images pastorales, pleines de gentillesse, qui auraient pu inspirer Poussin, et une réalité brutale, politique, tribale. Au loin, vous avez les montagnes de Judée, très artistiques, derrière, vous sentez la mer Morte. Mais de l’autre côté il y avait la Jordanie. Plus que la Jordanie, c’était le danger. Je n’avais pas ce désir de mort, cette tendance inassouvie qu’ont les jeunes de dix-huit ans, mais je me suis dit qu’il était tellement simple de mourir. Il suffisait de descendre en courant la pente et, probablement, quelque part entre ce versant et l’autre, sauter sur un champ de mines. Cette attirance du vide a duré une demi-seconde. Mais je sentais la frontière et aujourd’hui encore je la sens. Vous avez l’impression qu’il y a des vapeurs verticales qui flottent dans l’air. Elle est toujours là, cette chose invisible au milieu de la vallée.

Remerciements

La version intégrale de cette œuvre a été publiée, en 1996, par les Éditions Actes-Sud (en français) et par le Jerusalem Center for the Visual Arts (en anglais, en arabe et en hébreu). Nous remercions tout particulièrement la galerie Emmanuel Perrotin, les Éditions Actes-Sud, le Jewish Museum de San Francisco et le Jerusalem Center for the Visual Arts pour leur aide à la publication de ce portfolio.

Sophie Calle est bien connue pour ses travaux combinant des photographies souvent banales et de petits récits oscillant entre l’intériorité et son appréhension par un regard extérieur. Autobiographie fictionnelle, scénarios de surveillance et d’enquête, vision de la beauté chez des aveugles de naissance, souvenirs d’œuvres disparues… sont quelques-uns des dispositifs à la base de ses travaux. Sophie Calle vit et travaille à Malakof et à New York.