[Hiver 2001-2002]

Postcolonialisme, déconstruction de l’image, interventions dans l’espace public, ces trois tendances de fond sous-tendent à divers degrés les multiples propositions du noyau thématique de ce septième Mois de la Photo. Le thème affiché — le « pouvoir de l’image » —, mollement fédérateur et peu contraignant, n’est toutefois que de peu de secours pour saisir ce qui y était véritablement mis en jeu. De ce point de vue, la « photo du mois » viendrait plutôt d’ailleurs. Une image forte, tout à fait improbable, émise à répétition et insérée de force dans la programmation du Mois, le surplombe inévitablement, désespérément, au risque d’en imposer sa propre grille d’analyse, sa propre façon de voir : le feu, l’air et l’eau dans une vidéo sans voix captés par un œil automate. Sur cette image sans pilote, un avion perce le miroir d’eau d’une tour de cristal et l’onde s’enflamme. Mais on n’y a vu tout d’abord que du feu : qu’est-ce que c’est que ce mauvais film catastrophe diffusé en pleine matinée ? Hollywood ou CNN ? Puis, un premier décodage s’effectue, le cerveau cristallise une image, quoique toujours aussi erronée. Curieusement, à cet instant-là, sur cette image-là, c’est la tour qui avale l’avion, non l’avion qui percute la tour : le verre n’est pas du verre mais une eau bleue tranquille temporairement troublée que l’on peut croire un moment pouvoir se refermer sur l’onde de choc, pour l’avaler et la digérer. La terreur et l’horreur se voient de la sorte curieusement retardées, refoulées par l’image, sinon même rachetées au-delà de tout sens moral. Un rideau liquide, une chute d’eau, et quelques plongeurs téméraires en chute libre tout autour, telle est l’image. Comme on le sait maintenant, la suite du film dément tout à fait ce premier décodage. La désintégration finale des deux tours, tout aussi improbable, a eu pour effet de nous ramener sur terre. Il s’agissait bien de CNN, pas de Hollywood. Mais, au moment ultime, au point d’impact (au punctum), le sens réel, inconcevable, sera resté « indécidable ». Entre le réel et sa représentation s’est creusé un vide, une disjonction. L’imagination est venue combler ce vide un moment, et pour longtemps. À vrai dire, cette image mentale et subjective, échappée de la vidéo, échappe totalement au fil de l’événement et, de fait, en réchappe. Malgré la certitude que la faculté d’interprétation a été momentanément prise en défaut, c’est malgré tout cette première image — illusoire, onirique, quasi jouissive, proprement mentale, décontextualisée —, et ce premier décodage, erroné, qui restent gravés dans ma mémoire. Une esthétisation psychique de l’horreur. La terreur pure, non représentable, doit le rester. Le pouvoir (traumatique) de l’image s’arrête là : quelque part entre le choc du réel et le pouvoir de l’imagination, tout erroné soit-il.

Ce que le « pouvoir de l’image » met de la sorte en jeu c’est, d’abord et avant tout, la vulnérabilité psychique des récepteurs. Celle-ci n’est pas simplement de l’ordre de la crédulité. Nous sommes au contraire de mieux en mieux avertis de la « préconstruction » des images, même lorsqu’il s’agit comme ici d’images apparemment non préméditées, sans pilote. La préméditation, la mise en scène, n’était tout simplement pas de notre côté cette fois, mais de l’autre, non pas derrière la caméra, mais chez ceux qui ont planifié l’attaque, terroriste et iconoclaste. On ne peut s’empêcher d’apprécier en effet le souci du détail cinématographique et de l’effet spécial sous cette charge symbolique contre une certaine image de l’Amérique, la simulation des codes hollywoodiens. Le pouvoir de l’image, propagandiste ou publicitaire, se situe au point de rencontre de ces deux forces antagonistes que sont aujourd’hui d’un côté les technologies modernes, de l’autre l’ancienne tradition rhétorique, toutes deux maintenant associées dans une même volonté de « convaincre ». Vaincre, c’est convaincre ; convaincre, c’est vaincre.

Il y a toutefois d’autres outils pour entrer dans ce dernier Mois de la Photo, plus pertinents que son titre, mais aussi plus exigeants : par exemple, une série de conférences qui, parallèlement aux expositions, permettait de voir se développer une réflexion sur l’image et son pouvoir, ou le pouvoir sur l’image ; ou, encore, l’excellent catalogue, exhaustif et très serré, exposant les motifs des propositions du noyau thématique. Entre le titre du programme officiel, qui ne veut pas dire grand-chose, et les démarches toujours un peu éclatées qu’il cherche à réunir, il n’en reste pas moins un indéniable flottement. Il tient en partie du moins au mandat rassembleur du Mois de la Photo : il faut rester ouvert, donc, ne pas être trop contraignant. Il tient sans doute aussi aux difficultés particulières de faire l’histoire au présent et de dire les choses pour ce qu’elles sont à l’instant où elles se font. Bien sûr, ces trois tendances, ces trois déclinaisons du thème — parfois juxtaposées ou combinées dans une même proposition —, procèdent toutes à divers degrés de motivations sociales et politiques. Elles n’en fournissaient pas moins autant d’entrées différentes. De l’une à l’autre, il y a bien quelques passerelles, mais chacune demeure relativement irréductible aux autres. De plus, autour du noyau thématique, le Mois donnait à voir, comme à chacune de ses manifestations passées, nombre d’expositions parallèles, souvent fort intéressantes, mais généralement plus éloignées de la thématique affichée ou de ses tendances plus profondes. Pourtant, certaines auraient pu y trouver place, alors que d’autres, incluses dans le programme, semblent moins justifiées parce qu’elles s’en écartent. Qu’en est-il donc de ces trois tendances, ces trois mouvances ?

Postcolonialisme

La mouvance postcoloniale est particulièrement sensible, moins en nombre peut-être qu’en pertinence et en qualité, dans les approches ethnodocumentaire de Susan Meiselas ou photojournalistique d’Alfredo Jarr1, ou encore dans l’esthétique photo-vidéographique, poétique et hautement ritualisée, de l’artiste d’origine iranienne Shirin Neshat. L’importante rétrospective de l’œuvre récente de cette dernière, au Musée d’art contemporain2, marquera d’ailleurs sans doute, tant par son ampleur et son à-propos que par la précision de son contenu, ce dernier Mois de la Photo. Les œuvres de Meiselas et Jarr, plus ponctuelles et moins élaborées, n’en conservent pas moins un intérêt certain.

Avec Dani Encounters, Journey from the Stone Age to the Digital Age, Meiselas propose un montage d’archives documentaires publiques et privées retraçant le processus d’acculturation accéléré d’une société tribale de Papouasie-Guinée occidentale découverte par hasard à la fin des années 30. Entremêlant photos personnelles, films documentaires, extraits de journaux et carnets de voyage, Meiselas présente dans son petit musée d’anthropologie personnel la rencontre de deux subjectivités, celle des Dani et celle des Occidentaux, leurs rencontres successives plutôt, dans la mesure où l’acculturation est un processus qui s’effectue par à-coups. Nettement plus intéressant par son contenu, subjectif et ethnologique, que par sa forme, un peu échevelée, l’exposition n’en demeure pas moins un essai intéressant qui, dans la foulée d’un James Clifford, sait éviter le double piège du didactisme et de la rectitude politique.

Alfredo Jarr, avec Inferno et Paradiso, poursuit quant à lui, à titre non plus d’auteur d’images mais de commissaire d’exposition cette fois, un travail d’amplification de l’expérience photojournalistique depuis The Family of Man d’Edward Steichen. La tradition de ce type de journalisme telle qu’elle s’est élaborée par la suite dans les pages de Life et d’autres revues du même type se trouve ici réinterprétée ou déplacée, et par le fait même amplifiée, à la lumière d’une plus ancienne tradition, celle de l’Enfer de Dante, et, plus précisément, de cette « impuissance engagée » face à la dimension tragique de l’existence humaine qui caractérise le poème. Inspiré par sa propre expérience du génocide rwandais — et par la déception qui s’en est suivie quant au pouvoir véritable des images de nous affecter à long terme, et de nous changer — Jarr organise ici une projection de diapositives faisant alterner des images actuelles du paradis et de l’enfer tels que captées récemment autour du monde par dix-huit photoreporters. Est-ce un hasard si les images de l’enfer sont les plus réussies ? L’une d’elles en particulier procure la même lecture erronée que celle des Twin Towers : un tronc d’arbre qui, après examen, se révèle le corps décapité et démembré d’un humain. Pouvoir et non-pouvoir des images : cette expo, en interrogeant l’impuissance engagée du témoignage photographique, fait partager à la fois les doutes de Jarr quant à son utilité politique et sa conviction, malgré tout, de sa valeur ultime sur le plan moral.

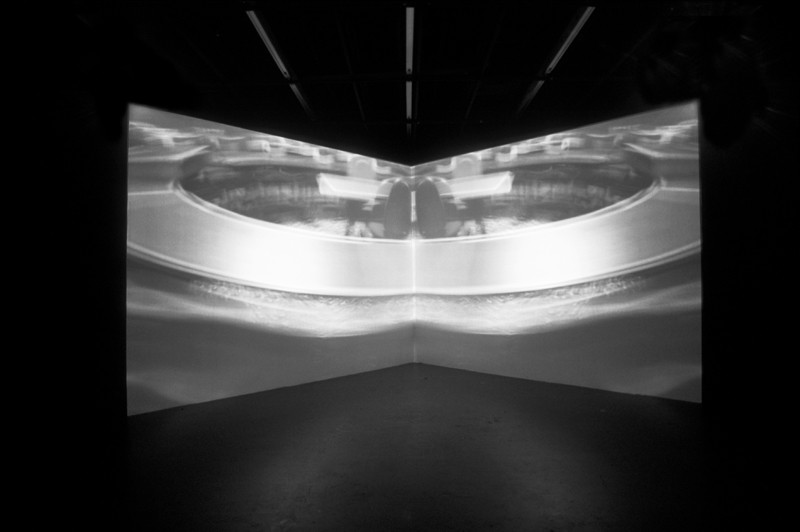

La rétrospective Neshat, qui rassemble six de ses installations photo-vidéo les plus récentes, est cependant d’une tout autre ampleur. L’implication directe de l’artiste dans certaines des images y est sans doute pour quelque chose, mais aussi la mobilisation d’une équipe de collaborateurs de premier ordre. La fusion opérée entre cette esthétique radicalement occidentale qu’est l’art contemporain et le fond mystique hautement ritualisé des longues traditions moyen-orientales est spécialement déstabilisante, subversive. L’artiste manipule de fait avec intensité d’innombrables dualités : l’Occident et l’Orient d’abord, mais aussi l’image fixe et l’image en mouvement, le noir et le blanc, le confinement et l’ouverture de champ, l’homme et la femme, le silence et la voix, la vie et la mort, la terre et le feu, bien d’autres encore. L’image vidéo est au cœur de ce dispositif. Clip au ralenti ou photo en mouvement, leur statut est particulièrement troublant. Construite autour d’un plan-séquence unique, ou de quelques-uns seulement, l’image captive l’observateur qu’elle oblige à s’impliquer. Cela est particulièrement manifeste dans les installations vidéo à double écran où l’action (ou le rituel) filmique se trouve fractionnée. Le spectateur est plongé malgré lui au centre d’un réseau de tensions et de questions irrésolues, au cœur des dualités, obligé de soupeser les forces en présence. Des photos extraites du film, qui pourraient n’apparaître dans ce contexte que comme de simples produits dérivés, révèlent la grande complexité et la savante construction des plans-séquences qu’elles cristallisent.

Interventions publiques

There is no place like home de Ken Lum, qui parle d’immigration, s’inscrit également dans cette mouvance postcoloniale, portée par la mondialisation et la montée d’un multiculturalisme voulu ou obligé. Sa rhétorique agit-prop, ou agit-pub, assez bien servie au coin de la rue Bleury et du boulevard de Maisonneuve, procède en outre d’une volonté d’intervention directe dans l’espace urbain, qui caractérise ce second groupe d’expositions. Ce type de démarche est sans doute, en nombre du moins, le mieux représenté3. L’enjeu véritable de ce genre d’œuvres n’est pas tant d’affirmer le pouvoir de l’image dans l’espace public — son omniprésence n’est plus à démontrer — que la capacité d’un certain type d’images, qui n’ont rien à vendre, de se frayer malgré tout un passage à travers un espace public privatisé, colonisé plus ou moins entièrement par le discours marchand : la puissance d’une image seule contre le pouvoir de toutes les autres. Comment en effet, dans ce supposé espace public qui, en réalité, est tout sauf public, parvenir non seulement à attirer l’attention, mais à la retenir… sans notamment devoir à son tour le saturer d’images ?

Trois œuvres installées à proximité de la Cité du multimédia (Quartier éphémère) qui, curieusement, ne font pas partie de la sélection thématique, parviennent mieux que bien d’autres à tirer leur épingle de ce jeu. Cela tient autant à leur lieu d’exposition, certaines étant visibles en voiture de la voie d’accès au pont Champlain, qu’à la qualité de leur commentaire sur la ville. C’est particulièrement le cas de l’œuvre d’Isabelle Hayeur, dont on pouvait au même moment découvrir d’autres « images incertaines » au centre Skol. En revanche, Interférence, présentée dans le réseau d’affichage publicitaire traditionnel de la station de métro Berri-UQAM, tout en s’avérant une expérience aussi pertinente et sans doute plus ambitieuse, ne convainc pas totalement. L’image publicitaire tire en fait son efficacité de sa répétition et de son déploiement sur un réseau étendu de supports. Se limiter comme ici à une seule station, et, dans certains cas, à une œuvre isolée, réduit considérablement la portée du geste ou de l’interférence. Bref ces images, lorsqu’on les trouve, peinent à tenir leur place et se trouvent noyées dans le nombre. À vrai dire, on touche ici un problème systémique, qui tient en partie à des politiques institutionnelles, en l’occurrence celles de la STCUM, qui, depuis une dizaine d’années, a véritablement sorti l’art du métro pour faire place à la publicité.

Dans un contexte où forces illocutoires et stratégies d’énonciation rivalisent pour se faire entendre, on a moins besoin d’une esthétique que d’une pragmatique de la communication. Parmi les solutions intéressantes en ce sens, mentionnons les projets respectifs d’Emmanuelle Léonard4 et d’Alain Declercq. La première a édité et diffusé tout au cours du Mois, en disposant d’un réseau étendu de points de distribution, une livraison spéciale d’un journal inédit, Dans l’œil du travailleur. Ce journal illustré reproduit les photos de toutes sortes de catégories de travailleurs — ouvriers, employés, cadres ou professionnels —, prises sur leurs lieux ordinaires de travail. Ces images insolites rendent également un hommage — volontaire ou involontaire, je ne sais trop — à celles de Lynne Cohen, dont elles évoquent en effet à plus d’un titre la folie muette. Le projet d’affichage sauvage de Declercq a consisté quant à lui à photographier de nuit divers lieux publics et privés représentant des forces ou des pouvoirs économiques, notamment les fastueuses résidences de Westmount, les affiches étant par la suite placardées sur les palissades de constructions en cours. Ces deux projets tirent leur intérêt non pas tant de la qualité intrinsèque des images, qui n’est pas nulle, au contraire, que de la stratégie déployée pour contourner le problème d’un espace public déjà sursaturé d’images, de messages et de sollicitations toutes plus séduisantes les unes que les autres. Ces deux projets austères, en noir et blanc, et qui transitent de mains à mains, s’adressent de fait à des individus plutôt qu’à une masse indifférenciée. Rien ne vaut un bon réseau de diffusion doublé d’une organisation efficace sur le terrain.

Déconstruction

Le dernier groupe d’œuvres, « déconstructivistes », rassemble des propositions misant plutôt sur les potentialités autoréflexives, ironiques ou critiques, des images5. Dans cette sélection où l’utilisation du film ou de la vidéo est le plus présent, la confrontation de l’image fixe et de l’image en mouvement est souvent systématique. Toute photo tend en effet un peu aujourd’hui à être perçue et interprétée comme l’extrait d’un film — en perpétuel déroulement, irréversible — qui nous impose sa durée, ou encore, comme un moment dans un processus. Certaines photos n’ont qu’une fonction instrumentale, visant par exemple la promotion du film à voir, du produit à consommer. D’autres conservent cependant une fonction plus autonome ou plus critique. Une dimension réflexive ou subjective vient alors ralentir le film, le commenter, l’expliquer, l’interrompre, etc. À l’inverse, il devient peut-être aussi possible de traiter l’image vidéo comme une image fixe, photographie animée et image mentale, soustraite elle aussi d’un autre film, réel ou fictif. C’était un peu le cas des vidéos de Neshat. C’est particulièrement net dans les vidéos-films de Mark Lewis ou encore ceux des sœurs Wilson.

Le premier a produit une installation fort efficace de trois films calquant les stratégies narratives et les codes formels de longs métrages conventionnels, trois extraits de films possibles décontextualisés, sortis à la fois du contexte habituel de leur réception — salle de cinéma ou petit écran — et du récit moins réel que virtuel qui les justifie. Le contexte de la galerie rompt le rituel habituel de la projection et permet d’instaurer un rapport très physique au matériel. La déconnexion du récit, ou la mise entre parenthèses du code narratif, crée pour sa part une immobilisation sur l’image proprement photographique. Ce ralentissement de l’image-mouvement et sa métamorphose en objet photographique, ou en image-temps, caractérisent également le travail des Wilson. S’ajoute à cela le caractère sériel et systémique de leur démarche, qui rappelle par plus d’un côté celle des Becher. Cette démarche, qui a consisté d’abord à documenter des lieux secrets et hautement symboliques de la guerre froide, visite plus récemment des lieux institutionnels, caractéristiques ceux-là des pouvoirs « démocratiques » actuels. Avec Parliament, on n’a malheureusement droit qu’à un trop bref aperçu de cet œuvre. Pour rendre justice à l’ensemble de la démarche, il aurait fallu plus qu’une œuvre. Mais les sœurs Wilson coûtent cher en ce moment.

De quelques rituels masculins propose pour sa part un chassé-croisé très efficace entre photo et vidéo, image fixe et image en mouvement. Les œuvres rassemblées par les commissaires (Olivier Asselin et Marie Perrault) conjuguent également une réflexion sur l’image, confrontant des approches constructivistes (ou relativistes) et essentialistes (ou normatives). L’image traduit-elle vraiment l’essence de l’être ou résulte-t-elle d’une construction arbitraire ? Y a-t-il vraiment quelque chose (ou quelqu’un) derrière l’image… ou sous le vêtement ? Ou n’y a-t-il au contraire que d’autres images, d’autres habits ? Les photos de baigneurs extatiques en tenue de ville et attaché-case de Maria Friberg, évoquant des naïades de magazine, sont emblématiques de ce questionnement. Toutefois, les vidéos au ralenti de Friberg, ou plus encore ceux d’Annika Larsson, subvertissent plus encore stéréotypes et codes de représentation masculine, le plus souvent infléchis du côté féminin, invertis. Cigar, par exemple, de Larsson, qui présente un lent face-à-face entre deux hommes, est assez déstabilisant : l’un fume goulûment cet attribut générique de la masculinité qu’est le cigare qu’on lui a offert, avec une jouissance toute onaniste ; l’autre, qui le lui a donné, l’observe sans pudeur, avec une impassibilité voyeuriste. Pour sa part, Olivier Christinat dépouille une série de photos d’actualités de leur caractère circonstanciel en rejouant, hors contexte et avec d’autres acteurs, les mises en scène inconscientes des clichés originaux. Ces images qui révèlent les poses involontaires des protagonistes de l’actualité, mettent de la sorte en lumière une structure cachée, hiératique et archétypale, entre tableau d’histoire et document ethnopsychologique.

D’autres expositions, non incluses dans la programmation thématique, valaient aussi qu’on s’y arrête. Deux d’entre elles, qui s’inscrivent au moins par la manière dans cette dernière mouvance constructiviste/déconstructiviste, me serviront de fade-out. Subjectives plus qu’ethno-politiques, les constellations photographiques récentes de Richard Baillargeon6 évoquent ainsi une forme de constructivisme intimiste : des ensembles d’images fractionnées, disloquées, imposent un jeux de correspondances et d’associations d’images, et d’atmosphères, et une véritable écriture du regard. Sur une voie plus intimiste encore, Tout embrasser de Raymonde April7 confronte également image-temps (ou fixe) et image-mouvement. Au centre de la galerie, quatre moniteurs, en diffusion décalée, présentent le défilement inexorable de piles de photos de la photographe et de ses proches prises depuis 1972. À cette ouverture de la boîte à souvenirs répond un certain nombre d’agrandissements sortis de la boîte pour investir le lieu. Ce défilement-désempilement des images, et cette fragmentation potentiellement infinie de l’expérience autobiographique, nous situe dès lors à mille lieues de toutes motivations sociopolitiques, en notre for intérieur, à l’abri de tout bombardement… sauf celui des photons.

2 Cette exposition a été réalisée par le Musée d’art contemporain, sous le commissariat de Paulette Gagnon.

3 Outre les œuvres mentionnées ici, j’inclus dans ce groupe Les Intrus, autour du Marché Bonsecours (Mona Hakim et Franck Michel, commissaires), Du lien social, autour de la galerie Clark (Pierre Blache, commissaire), Two Way Street, rue Villeneuve (Collectif de photographie Fovea).

4 L’intervention d’Emmanuelle Léonard s’inscrivait dans le projet Du lien social.

5 De ce groupe font partie De quelques rituels masculins : la (re)production des genres par l’image, à la maison de la culture Plateau-Mont-Royal (Olivier Asselin et Marie Perrault, commissaires) ; The Power of Reflection, au Centre des arts Saidye Bronfman (Martha Langford, commissaire) ; les trois expositions du Marché Bonsecours : Mark Lewis, les sœurs Jane et Louise Wilson, Projects for a Revolution ; QM, d’Ann-Sofi Sidén, à la galerie Vox ; et Quand les habitudes deviennent fictions, d’Éric Madeleine, à la maison de la culture Côte-des-Neiges.

6 Les œuvres de Richard Baillargeon faisaient partie de l’exposition La Méthode et l’extase, à la galerie Occurrence (Martha Langford, commissaire).

7 Exposition tenue à la galerie d’art Leonard & Bina Ellen, de l’Université Concordia.

Guy Bellavance est sociologue (PhD), attaché à l’INRS, Urbanisation, Culture et Société, et professeur invité à l’Université Jules-Verne (Picardie). Il a dirigé, en 2000, la publication de deux ouvrages : Monde et réseaux de l’art. Diffusion, migration et cosmopolitisme en art contemporain et Démocratisation de la culture ou démocratie culturelle ? Deux logiques d’action publique.