[Automne 2002]

Cette récente série d’œuvres de Catherine Poncin résulte d’une commande de la ville de Bobigny, en banlieue de Paris.

Dans la lignée de ses précédents travaux, Poncin exhume et réanime la mémoire d’une histoire spécifique, en puisant à même la masse des images déjà archivées. Le résultat est fragmenté, stratifié, foisonnant… à l’image même de la mémoire. Il a été présenté aux habitants de l’endroit, sous forme de bannières suspendues dans la ville.

par Michèle Cohen Hadria

Que photographier d’autre ? Quelle image produire de plus ? Puisque le monde est là… Pour Catherine Poncin, il s’agit de trier dans un ordre sociétal apparent pour en extraire le constat, simple mais complexe, de ce qui est.

Une tâche ni évidente ni facile. À travers l’ambivalence ordre/désordre inhérente à toute communauté, l’artiste ausculte maints corpus d’archives essentiellement urbaines pour y découvrir autant d’affects psychiques latents.

Tout ce qui, en nos archives communales, semblerait attester de l’idyllique syntaxe d’un être ensemble paraîtra inversement à l’observateur figé en une série de poses rhétoriques. Pour l’artiste, il s’agit toutefois de puiser en ces amas d’étranges vestiges charnels, curieux décombres de gestes oubliés, de signes en butte à nos collectives a-perceptions, afin d’en exhumer le tissu social malmené ou méconnu, tel celui de Bobigny, ville de la banlieue parisienne en perte de sens et d’articulation, entravée par les taches aveugles d’une mémoire collective qui se cherche encore. Ce que l’on ressent en effet à Bobigny est l’opacité d’un tissu architectural affecté de béances, de trous, de déchirures urbaines et humaines, lointain avatar du modernisme ou « grand hybride ». Or, qu’est-ce qu’une banlieue ? Naît-elle ex nihilo ? Certes, non. Une banlieue se constitue toujours du « reste » de quelque chose. Bordure, frange, elle est aussi ce reste qu’on évoque dans une division : une opération non concluante, un compte qui ne tombe pas juste, un calcul en quelque sorte inachevable… Une banlieue peut aussi correspondre à une « remise » de forte densité matérielle où s’accumulent les scories d’un monde industriel tardif. Ou encore, à ces quartiers pavillonnaires en échec, typiques des classes moyennes du début du xxe siècle, submergés par la déferlante de complexes immobiliers bon marché, d’ingrates zones industrielles et de tous ces services « lourds » : stations d’essence, fabriques de pièces et cimetières de voitures, voies ferrées, parfois, bretelles d’autoroutes. Nullement pétrie de néant, elle peut aussi avoir été, à l’origine, un gros village. Carrefour maraîcher né de la contingence d’une microéconomie locale, sorte d’extension d’un monde rural encore proche, Bobigny se consacrait ainsi, jusque il n’y a pas si longtemps, à l’élevage de moutons et à la culture du chou. En ses archives communales, des chevaux de trait attestent d’ailleurs de cette activité de marché. Lieu humain, donc, caractérisé par une proximité, où le travail de la main, l’effort et le corps primaient encore. Qu’en reste-t-il ?

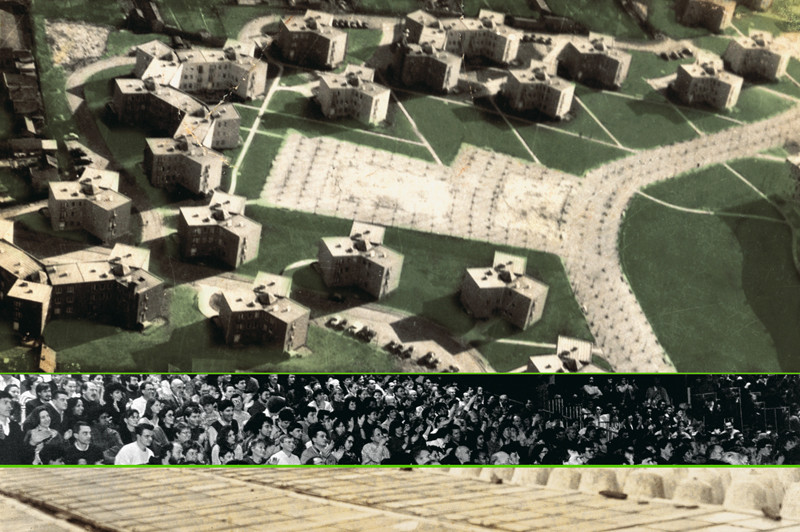

Dans leur commande, les instances de la Mairie de Bobigny font surtout état d’une localité qui a du mal à se raconter, dont la population ne peut s’approprier les traces évidentes de son passé. Aussi, Poncin procède-t-elle à une archéologie ontologique. En partant de la terre. Sol inconscient, goudronné, que les habitants de Bobigny, les Balbyniens, foulent chaque jour sans y penser. D’ailleurs, ils n’ont pas plus de lien avec ce sol anciennement arable qu’avec le ciel. Lui aussi paraît lointain, entravé à l’horizon par ces « barres » d’immeubles élevées dans les années 70 (Centre Ville – Hôtel de Ville, Promotion du Tramway de Bobigny/Saint-Denis – Colonies de vacances dans les années 30). Au reste, pour beaucoup, ses habitants proviennent d’ailleurs. Italiens, Portugais, Maghrébins, Asiatiques, ils connaissent bien ce sentiment d’arrachement à soi qu’aujourd’hui la ville expérimente. Dans la petite couronne de Paris, ils incarnent une « multiculturalité » en acte qui, en France plus qu’ailleurs, se révèle paradoxalement vécue et impensée. Et c’est à ce sol primitif, fragmenté, symbolique que l’artiste recourt pour tenter de détecter l’abscisse et l’ordonnée d’un monde virtuellement déstabilisé. De cette ville déconstruite, elle concevra un agencement d’archives par « strates » ; manteau minéral et meuble, jamais scellé. En ces indiciels sédiments, voici des extraits de terre bêchée, de rails désaffectés, de potagers, de palissades, et tout un corpus de gestes enfouis. Si elle s’attarde sur les chantiers archéologiques de l’ancienne région gauloise d’où toute humanité charnelle s’est évidemment évanouie, c’est pour insister sur la puissance métaphorique de la fouille, menant à des strates moins tangibles, tel ce plan d’ouvrières de dos, courbées à la cueillette (Quartier du Pont de pierre, site archéologique de la Vache à l’aise – Vestiges d’une statue gauloise – Anciens maraîchers). À mesure que les sédiments s’accumulent, une autre histoire émerge. La Deuxième Guerre mondiale acheva de déstructurer un monde artisanal encore opérant en ces zones périurbaines. Désormais bordures de métropole, ces derniers îlots de labeur que caractérisait une hybridité rurale et industrielle devinrent le laboratoire des grands bouleversements urbains et sociaux à venir. Les architectes des années 50, suivant une politique de logement impulsée par l’État, entreprirent la construction de HLM (habitations à loyer modéré) destinées à reloger une population appauvrie par la guerre. Poncin laisse le champ libre à d’amples visions des quartiers neufs de Bobigny, modèles d’hygiène et de confort, porteurs toutefois de problématiques inédites et d’une tout autre sorte de mal de vivre… (Quartier Édouard Vaillant – Place de l’Europe – Pâturages).

Implicitement, un rituel d’apparition à l’image s’impose en toute communauté structurée : une certaine façon de se représenter (de se présenter) en tant que membre d’un groupe social dont les institutions tendent à promouvoir la cohésion théorique. Les analyses de Pierre Bourdieu sur la pratique de photographes amateurs (Un art moyen) révèlent qu’à un vécu anonyme, épais, ineffable, se superpose souvent avec maladresse un ordre représentationnel latent, injonctif, opérant. Celui-ci obéit à une série de croyances si intériorisées qu’elles s’immiscent dans nos déterminations esthétiques. Et rares sont ceux qui en auront une totale appréhension. Tendant à démystifier, à éclairer cette non-visibilité généralisée, l’œuvre de Poncin appelle ainsi une anthropologie de l’ici. Comme l’observe Pierre Bourdieu, que cherchent les anthropologues en de lointaines communautés exotiques, sinon l’apprentissage d’une socioanalyse, revue et corrigée, de nous-mêmes ? « Ce détour par une tradition exotique est indispensable pour briser la relation de familiarité trompeuse qui nous unit à notre propre tradition », explique-t-il1. Ces représentations sociales, esthétiques impliquées en tout rituel de photographie collective semblent en effet si inaperçues qu’elles passeront aisément pour indiscutables, voire naturalisées2. Ainsi, à notre insu contribuons-nous à la pérennisation de la norme. Bourdieu relève une autre récurrence de la photographie de groupe, soit la frontalité, celle-ci tendant à « solenniser et à éterniser les grands moments du groupe familial »3. Or, si la ville de Bobigny est une grande famille, certes, en ordre dispersé, les instances photographiques professionnelles prenant en charge sa solennisation et son éternisation véhiculeront autant d’énonciations frontales, idéalisées et positives dont seul le temps permettra de dégager la gangue institutionnelle.

Singulièrement, l’artiste n’aura choisi que peu de ces « tableaux de genre » : deux vues de colonies de vacances, un cheval de trait fièrement exhibé par ses maîtres. Pour le reste, elle mettra surtout l’accent sur une foule instable, diluée, imprévisible, jamais en relation directe avec l’objectif. De trois quarts, de loin, en plongée, réunie dans une salle de concert, par attroupements spontanés, en promenade piétonne le long de chantiers, lors de mouvements sociaux déclenchés par la fermeture des usines Calor, cette population – viscéralement politique – ne pose nullement, elle tourne le dos à tout tableau. Rien en elle ne sublime l’intégration du groupe, car ici s’expérimente l’aléatoire. Or cette foule vacante n’est pas libre. Opposant les corps à la forteresse du bâti qui les enserre, Catherine Poncin choisit des vues aériennes de Bobigny, survols de complexes immobiliers fallacieusement utopiques, pareils aux écrous ou hélices d’une machine plantés sur les pelouses (Quartier Édouard Vaillant par l’architecte Émile Aillaud – Salle Pablo Neruda). Le concept de tels ensembles (pensés « par le haut ») paraît ainsi totalement échapper à leurs usagers. Au sol, des grues actualisent ces péremptoires préfigurations méditées par les promoteurs. Au reste, tout chantier urbain ne met-il pas le citoyen devant le fait accompli ? Face à ces palissades, ne se trouve-t-il pas comme au pied du mur ?… Ainsi ces vues d’avion, dérogeant à l’ordre que l’artiste s’était d’abord assigné, traduisent-elles parfaitement un tournis local, une dispersion opaque, dus à une hétérogénéité urbaine longtemps endémique, responsable sans doute d’un tissu distendu et d’une mémoire communautaire en quête d’un ancrage nécessaire. Malgré les intentions manifestement sincères de la commande, il était donc inévitable que l’artiste ait échoué à la reconstitution d’un récit linéaire de la ville. Au-delà du schéma, stratifié, pertinent, auquel elle aura initialement tenté d’adhérer, celui-ci ne pouvait ouvrir que sur une brèche urbaine et psychique, un maillage « troué », de même qu’à un horizon historique marqué de « blancs » et d’amnésies ordinaires. Ainsi, cette carte postale d’époque, stigmate discret de la Deuxième Guerre mondiale, montrant l’ancienne gare de Bobigny : sous le gouvernement vichyste, lors des rafles du « Vélodrome d’hiver » à Paris, les déportés stationnèrent bien, comme nous le dit l’histoire, dans le camp de Drancy (nom fatidique, désormais connu des Français). Mais c’est la nuit, de la gare de Bobigny qu’en réalité les wagons s’ébranlèrent… (Gare de Bobigny* – Voie de chemin de fer de l’Est. *D’où partirent les convois de déportés vers les camps d’extermination nazis, de juin 1942 à août 1944). Quel constat tirer de cette leçon de paysage, sinon que c’est l’histoire qui fait l’espace, rarement l’inverse4. Or, ce qui importe en cette histoire, ce sont moins les discours officiels qu’elle engendre que ceux, empiriques et informulés, scellés au plus intime de tous. De ces sites sans gloire, néanmoins emplis de vécu et d’épaisseur, Catherine Poncin aura su, une fois de plus, déduire l’histoire non écrite. Une histoire avant tout humaine, faite de terres et de ciels oubliés, mais également de chairs, d’indices et d’échecs.

2 Ibid., p. 14.

3 Pierre Bourdieu, Un art moyen, Minuit, Paris, 1965, p. 39.

4 Nous distinguons ici l’espace géographique, souvent lié à une géopolitique, de l’espace social, propre à la vie de la Cité.

Catherine Poncin poursuit une recherche photographique et plastique engagée sous le titre générique « De l’image par l’image ». Elle explore les strates de représentation et de mémoire accumulées dans les photos trouvées, les fonds d’archives, les illustrations de presse ou de télé. Son travail est largement présenté, commenté et collectionné en Europe. Elle vit et travaille à Montreuil, France, et est représentée par la galerie Les filles du calvaire, à Paris.

Née en 1950 à Tunis, Michèle Cohen Hadria vit et travaille à Paris. Après des études d’arts plastiques puis de cinéma expérimental, elle se consacre à la photographie contemporaine, aux installations, vidéos et performances et, plus récemment, aux phénomènes de migrations et de multiculturalité. Elle collabore à des revues d’art contemporain, dont notamment Art Press, n.paradoxa et ETC.