[Printemps 2003]

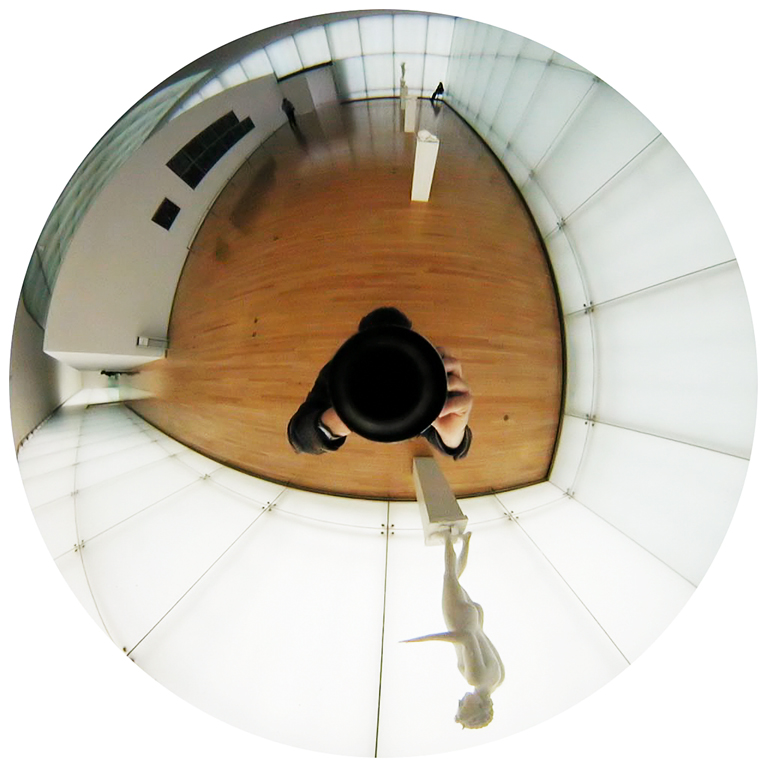

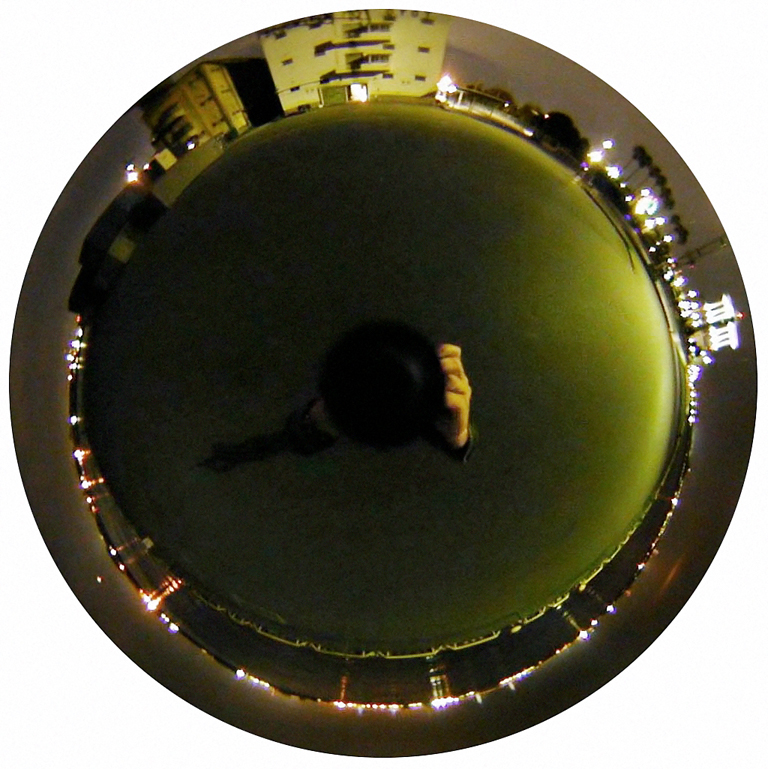

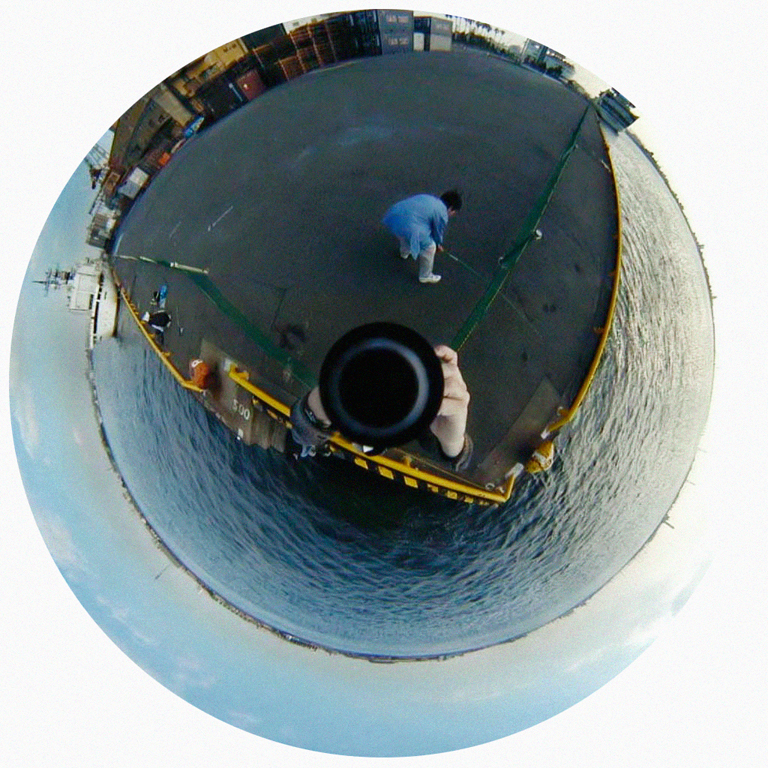

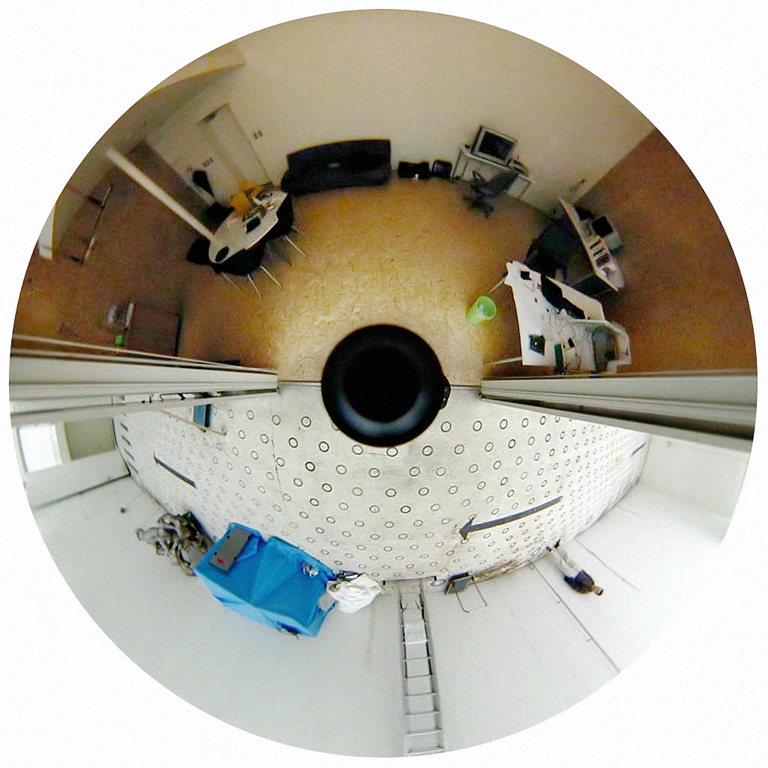

Cette série photographique explore les conventions du panoramique, les déformations spatiales inhérentes à une lentille télescopique de 360o (proche et lointain, bas et haut, vide et plein, lumières et espaces contrastés) et le jeu d’apparition et de camouflage du photographe, autour du trou noir créé en plein cœur de l’image par la lentille.

par Brian Massumi

Selon l’historien social Stephan Oettermann, le succès populaire du panorama peint au XIXe siècle est dû au fait qu’il a popularisé le « regard contrôlant1 ».

Sur le plan formel, le tableau était composé de plusieurs segments respectant les conventions de la perspective et ayant chacun leur point de fuite. Le panorama peint se trouvait à prolonger ces conventions d’une manière horizontale, au delà du cadre traditionnel, en liant les segments perspectifs de façon à encercler le spectateur et permettre au regard de pivoter pour faire le tour de la représentation. L’image panoramique n’était pas en rupture avec la perspective traditionnelle ; elle la multipliait plutôt. L’ordre irradiait maintenant latéralement dans toutes les directions pour le touriste visuel immobile à qui s’offrait une impressionnante vue sur un lieu particulier en même temps qu’une performance représentationnelle du savoir universalisé.

Comparez maintenant cet art séculaire avec la photographie panoramique de Luc Courchesne où les images sont saisies automatiquement plutôt que construites en utilisant des procédures réglementées. Prélevées dans le vif de la vie quotidienne de l’artiste, elles ressemblent davantage à des échantillonnages fortuits qu’à des segments logiques. Chacune porte une date qui la rattache à un moment singulier, et ces moments composent un itinéraire à travers des terres lointaines et familières. Puisque les images, dans l’ensemble, ne présentent pas de points de repère reconnaissables ou ne suivent pas une méthode conventionnelle de progression, comme lors d’un voyage touristique, leur ordre spatial donne l’impression d’être aussi éphémère que leurs dates. Le spectateur n’est pas dans une position qui lui permet, comme dans le cas du panorama peint, d’apprécier le spectacle du particulier intégré dans un impressionnant ordre universel. Les images suivent un itinéraire apparemment fortuit, une dérive de vie. Plutôt que d’être dans une position de contrôle, le spectateur est invité à entrer dans la dérive.

00/11/02 – Ogaki City : deux barrières bleues flanquent un point central comme des paupières métalliques. Ce point central est composé de deux cercles concentriques aux tons différents : un iris gris et une pupille noire. La pupille ne fait pas partie de l’image en soi ; elle est son point aveugle formateur. Elle occupe la place de l’appareil photo muni d’une lentille panoramique et constitue un trou noir de la représentation, tenant lieu de son origine mécanique aussi bien que du corps de l’artiste éclipsé par la lentille. La double origine de l’image, mécanique et humaine, se trouve deux fois sous rature. Prenant la place du point de fuite traditionnel, ce trou noir attire l’œil, entraînant l’observateur dans l’image à un point paradoxal où l’émergence coïncide avec l’éclipse et où le corps de l’artiste, le dispositif de fabrication des images et l’œil de l’observateur se chevauchent. Plutôt que de projeter un ordre universel, l’image implose.

L’œil, cependant, n’est pas aussitôt attiré qu’une force centrifuge compensatoire le ramène vers l’extérieur. L’horizon se déporte du point central vers la périphérie. Le troisième cercle concentrique est moins une ligne qu’une frange. Il a une épaisseur floue, à travers laquelle l’image se dissout infiniment au loin dans toutes les directions. Au contraire du panorama peint, les distorsions produites par la projection d’une surface courbe sur une surface plane ne sont pas corrigées. La distorsion persistante empêche le fondu vers le lointain de donner l’impression d’une représentation objective d’une vue extérieure. Elle la désigne comme faisant partie de l’image et de son processus de production. L’image ne s’est déployée hors de son effondrement centripète que pour envelopper sa propre distance.

En repliant sa limite extérieure sur elle-même, l’image s’affirme comme une forme d’intériorité. Elle n’est pas tant une représentation objective d’un segment d’un site qu’un échantillonnage monadique de la vision. La monade, dit Leibniz, n’a pas de fenêtre. C’est une intériorité pure. Cependant, elle entre en contact avec l’extérieur : en l’enveloppant en elle-même. Le point où l’extérieur pénètre apparaît comme un vide intérieur. Le trou noir de la représentation au cœur de l’image constitue la trace du processus de sa production et du principe de sa forme. La tension existant entre le centre et la bordure enclenche un rythme visuel : l’œil de l’observateur a tendance à osciller de l’un à l’autre en balayant la scène photographique. Quand l’œil s’y arrête, son oscillation se poursuit sur place, comme si ce qui est vu enveloppait ce mouvement tout en se présentant lui-même. L’attraction bipolaire entre la frange et le centre se transforme en un mouvement immobile ou une pulsation, une sorte de vertige formel animant chaque point dans l’image avec une force d’attraction qui va dans deux sens en même temps, sans déplacement actuel. L’effet de ce panoramique immobile est légèrement étourdissant, en raison du mouvement visuel virtuel produit par la forme paradoxale de l’image en tant que tout monadique.

Ce soupçon de vertige déséquilibre légèrement le spectateur. Des études récentes ont démontré que l’équilibre se fonde sur sa perte éventuelle. Le corps produit un bruit kinesthésique continu sous forme de micromouvements quasi chaotiques. Ce balancement exige une correction constante et non consciente, de sorte que la station équivaut à un minimum d’activité kinesthésique sur place qui est susceptible de se déployer en un mouvement manifeste à tout moment. Cette activité en puissance ne devient consciente que lorsqu’un dérangement des capacités d’action du corps court-circuite son déploiement dans un mouvement déterminé. Ce court-circuit de l’action naissante pénètre la conscience sous forme de vertige. Ce vertige que provoque l’image panoramique engendre l’expérience de l’émergence de l’activité dans le corps et, ce faisant, il ajoute un contenu kinesthésique à la virtualité du mouvement visuel. La pulsation de la vision dans l’image est doublée par ce passage vers ce balancement kinesthésique. L’image est donc dynamisée, dans et hors de la vision, sans activité ou interaction effectives. Ce passage entre deux modalités de sens crée une sorte d’itinérance sur place, à l’intérieur de chaque image, qui rappelle en intensité la dérive de vie développée de manière extensive dans l’échantillonnage de la série photographique.

Cela a une conséquence importante sur la nature de la série photographique. Si les images qui la composent respectaient l’ordre représentationnel de la perspective du panorama traditionnel, elles pourraient ainsi potentiellement se rejoindre à leurs périphéries. Un ordre spatial émanerait de chaque image, suggérant un ordre de connexion qu’on pourrait logiquement cartographier. Il n’y aurait pas d’obstacle, en principe, à ce que toute brèche dans la représentation soit colmatée. Ici, au contraire, la discontinuité entre les images est constitutive. La périphérie ne s’étend pas vers l’extérieur de manière géométrique, mais se replie vers l’intérieur en tourbillon, ce qui confère à l’image une dynamique virtuelle qui se fait sentir dans la vision sans être vue. Le contenu de l’image n’est donc pas réductible à la scène qu’il expose et il ne peut être rendu entièrement comme forme spatiale. Il y a quelque chose dans l’image qui relève du temps et qui est plus proprement éprouvé que vu. Ce sont des images d’expérience. La forme des images constitue une dynamique monadique qui engouffre le spectateur dans une expérience : une perspective effectivement immersive. Il ne s’agit pas d’une perspective au sens traditionnel d’un point de vue extérieur sur une scène naturaliste : il s’agit d’une perspective intérieure sur la vie, une vie animée par la technologie de l’image. Bien que les images panoramiques de Courchesne soient immobiles en ce qui concerne leur contenu effectif, la dynamique virtuelle qu’elles contiennent leur confère une qualité interactive. Ce ne sont pas de simples instantanés : ce sont des interactions immobiles.

Et il y a la main. Elle enserre le trou noir-iris dans sa paume, comme pour stabiliser l’image et la libérer de son propre vertige. Une autre sensation non visuelle est ainsi convoquée : celui qui regarde est invité à toucher. Sa main peut s’étendre vers celle de l’artiste dans l’image et faire tourner la plaque de verre sur laquelle celle-ci est montée, allant ainsi à l’encontre de l’apparente tentative de stabilisation. L’image est remise en mouvement, mais il s’agit ici d’un mouvement appliqué à l’image depuis l’extérieur. L’enchaînement de la vision et de la kinesthésie passe par la tactilité. À ce point, l’image sort de son repli. Le spectateur devient actif, se tenant à une distance qui lui permet de manipuler l‘image. Cette activité immobilise la dynamique virtuelle à l’intérieur de l’image et l’interaction tactile transforme ainsi la vivacité tourbillonnante de l’image en une nature morte simplement pivotante. L’invitation à toucher et à faire pivoter la plaque de verre incite à une actualisation de l’image dans une interaction concrète.

L’interaction permise par le dispositif de l’écran de 360 degrés, que Courchesne appelle le panoscope, constitue un autre moyen de traduction de la perspective immersive. La projection de l’image sur un écran circulaire place le spectateur dans une situation similaire à celle de l’observateur de panorama traditionnel. Là, le corps est libre de pivoter activement pour balayer la scène. La transformation en panorama traditionnel n’est cependant pas complète. Le petit format de l’écran circulaire établit une tension entre la vision du proche et du lointain. Le fait que la distance représentée soit vue de près, sans le dispositif panoramique traditionnel de la brèche entre la plate-forme d’observation et la toile, donne le sentiment étrange d’être enveloppé de distance visuelle, comme si le toucher de la main sur la plaque photographique avait changé de direction et était retourné au corps sous forme optique. Cela suscite une pulsation entre le près et le lointain et entre le visuel et le tactile, qui n’est pas sans rappeler le mouvement virtuel de la frange se repliant sur le centre immanent des photographies. Cet effet est accentué par le fait que le spectateur entre dans le dispositif par ce qui, dans le disque photographique, est le trou noir où s’inscrivent l’origine humaine de l’image aussi bien que son processus mécanique et son principe monadique. Il en résulte que le panoscope demeure plus intensément immersif que le panorama traditionnel, même en jouant sur ses conventions.

En tant qu’images de l’expérience les installations de Courchesne ne sauraient être réduites à leur contenu visuel. Elles doivent être abordées en tant que performances in situ, même en l’absence de toute interaction actuelle. Les images photographiques fixes font partie intégrante de la pratique artistique interactive de Courchesne. Il existe une réciprocité entre les aspects de ce travail qui fait que chacun de ses éléments doit être compris en relation avec les autres. Ils reprennent la même dynamique immersive, mais différemment dans chaque cas. Cela veut dire que les installations pour lesquelles Courchesne est le mieux connu, dans lesquelles le panoscope est équipé d’une interface vidéo à commande vocale interactive, dans le sens numérique usuel du terme, sont mieux comprises quand elles sont mises en relation avec les œuvres à interaction immobile. Le concept d’interaction doit être ici élargi pour prendre en compte une dynamique virtuelle qui est capable d’animer une surface immobile du dedans.

Luc Courchesne est reconnu pour ses recherches en vidéo interactive. Ses œuvres ont été présentées au Musée d’art moderne de New York et dans une douzaine de pays, ont été primées et se retrouvent dans plusieurs collections institutionnelles. Luc Courchesne est président de la Société des arts technologiques et professeur à l’Ecole de design industriel de l’Université de Montréal.

Brian Massumi enseigne au Département de communications de l’Université de Montréal. Il est l’auteur de Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation, A User’s Guide to Capitalism and Schizophrenia: Deviations from Deleuze and Guattari et de First and Last Emperors: The Absolute State and the Body of the Despot (avec Kenneth Dean). Il a aussi traduit, entre autres, Capitalisme et Schizophrénie 2. Mille Plateaux, de Gilles Deleuze et Félix Guattari.