[Été 2003]

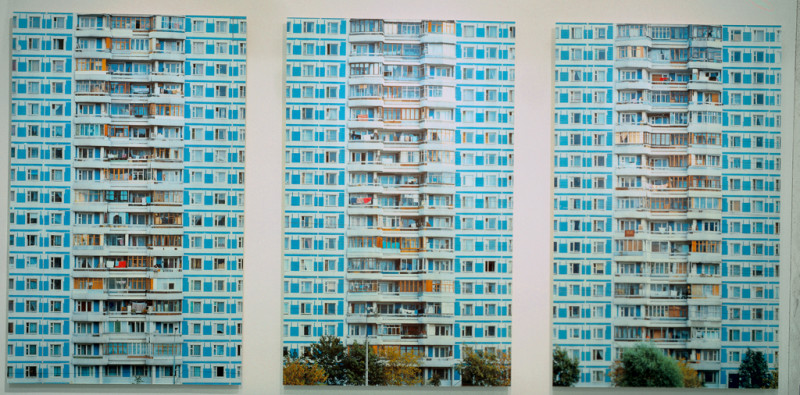

Cette archéologie des strates historiques de la ville trouve ici son contrepoint dans des photographies d’immeubles modernes devenus l’emblème d’une modernité qui étend sa logique fonctionnelle et utilitariste aux quatre coins du monde. Des images prises à Séoul, à Moscou et à Pékin rendent compte de cette prolifération qui relègue au second plan les spécificités locales en leur substituant un mode de vie et d’habitat générique.

par Emmanuel Hermange

L’histoire de la photographie, tant iconographique que technique, est intimement liée aux développements de la grande ville et de l’architecture depuis le début du XIXe siècle. Les œuvres qui ont marqué l’ancrage de ce médium dans le vif des formes et des débats artistiques depuis les avant-gardes se sont souvent appuyées sur l’architecture.

Un fil pourrait être tiré de Charles Sheeler aux Becher et quelques-uns de leurs élèves, Axel Hütte, Thomas Struth ou Thomas Ruff, en passant par Rodtchenko, Moholy-Nagy, Walker Evans, Ruscha, Matta-Clark, Dan Graham, Robert Adams et Lewis Baltz.

Consacrées à la ville, au phénomène urbain dans ce qu’il comporte de transitoire, les photographies de Stéphane Couturier s’inscrivent dans l’histoire de cette relation entre modernité photographique et bâti. A l’origine de cette production, il y a une rupture, ou plutôt, une volonté d’outrepasser les limites du genre photographique attaché au bâti, de se situer hors de la photographie d’architecture. Car restituer aux architectes l’image attendue de leurs constructions selon certaines conventions esthétiques fut le métier de Stéphane Couturier plusieurs années durant. Une expérience professionnelle qui lui a permis d’éprouver la technique de prise de vue propre à la chambre photographique et d’aiguiser son sens de l’espace et de l’architectonique.

En 1994, une première exposition à la galerie Polaris, à Paris, a révélé que Stéphane Couturier, parallèlement à cette photographie appliquée, s’était engagé dans un projet d’« archéologie urbaine », ainsi a-t-il intitulé sa première série, qui lui a valu depuis de présenter régulièrement son travail en Europe et aux États-Unis. Cet accueil favorable tient sans doute à l’importance que la ville postmoderne, marquée par l’idée de constante mutation, donne désormais à la métaphore de la ville comme palimpseste, représentation où la stratifications du bâti et de la mémoire se font écho. Situation urbaine dans laquelle les « archéologies » puisent une force plastique autant qu’un ressort phénoménologique.

Ainsi Stéphane Couturier a parcouru certaines villes européennes (Paris, Berlin, Dresde, etc.) en quête des spectaculaires ouvertures que produisent les chantiers dans les fondations de ces métropoles, mettant au jour leur épaisseur historique. Dans ces sortes d’arènes provisoires où les « tripes de la ville » (S. Couturier) sont mises à nu, il s’est employé à trouver des points de vue qui permettent d’inclure dans un champ assez large une grande variété d’objets, de matières et de structures. Terre, pierres, végétations, gravats, outils, matériaux, engins de constructions et ouvriers forment une hétérogénéité toujours tenue au seuil de l’équilibre par un sens précis du cadrage. Pour ainsi dire mis sous tension, cet apparent chaos trouve sa résolution dans la planéité que produit la chambre photographique en écrasant les volumes et la perspective.

Dans les séries Monuments (1997-2000) et Landscaping (débutée en 2001), la dimension archéologique a disparu mais demeure le chantier. Le centre des villes historiques a fait place aux extensions de grandes métropoles dont la situation géopolitique favorise des processus de construction intensive et standardisée. Ces deux séries, l’une marquée par la verticalité, l’autre par l’horizontalité, sont construites à partir de situations propres à la ville « générique » que Rem Koolhaas a défini comme une ville sans qualité ni identité particulière, amnésique, appelée à se répandre inexorablement1. Réalisée principalement dans les périphéries de Moscou et de Séoul, la série Monuments montre des tours d’habitation selon une rigoureuse frontalité. Le bâti de ces « monuments involontaires » (S. Couturier) est achevé mais leur aspect demeure brut, sans revêtement ni finition. Divers éléments, telles des bâches de protection, produisent souvent un rythme et une structure que le bâtiment ne comportera plus une fois achevé. Tantôt leur façade emplit toute la surface de l’image, tantôt l’immeuble figure entier, hiératique, à ses abords apparaît, non sans incongruité, des étendues de campagnes. Landscaping, réalisée de part et d’autre de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, à Tijuana et à San Diego, est une série de fragments de zones pavillonnaires frappantes par le jeu de différence et de répétition que produisent leurs structures modulaires stéréotypées, tant dans le dessin des routes et des plantations que dans les constructions mêmes. Ici en dépit de l’horizontalité qui organise l’image, l’écrasement des plans que permet la chambre photographique autant que l’absence de ciel — et donc de ligne d’horizon — tient l’image au seuil de la représentation classique du paysage. Sans équivalent en français, Landscaping désigne littéralement le « paysage en train de se faire ». Il semble que l’on pourrait aussi le traduire par « effet de paysage », dans le sens où ces arrangements pavillonnaires procèdent surtout de la citation d’un paysage idéal inexistant, sans racines, sans raisons particulières.

Les qualités de lisibilité, l’importance accordée à la série, la rigueur des compositions que montrent les photographies de Stéphane Couturier incitent à inscrire Landscaping, comme l’ensemble de son travail, dans l’histoire des développements du « style documentaire ». On se souvient comment, en 1966 et en 1973, Dan Graham et Robert Adams ont prolongé le projet de Walker Evans en portant précisément leur attention au phénomème de la sérialité de l’architecture préfabriquée aux États-Unis. L’un, en couleurs, dans son article «Homes for America» paru dans Arts Magazine, où il établissait un parallèle entre cette forme d’architecture et l’art minimal, l’autre, en noir et blanc, dans une série réalisée sur des alignements de mobile homes à proximité d’une mine dans le Colorado. Toutefois une attention précise aux choix de Couturier renvoie moins aux enjeux du document qu’aux lieux de l’abstraction picturale, là où précisément elle a rencontré l’architecture2. Tandis que Dan Graham a publié ses photographies dans un magazine afin d’agir dans l’espace critique de l’illustration, statut principalement réservé à la photographie d’architecture, Stéphane Couturier, quant à lui, issu de cette sphère de production d’images, vise résolument le mur de l’exposition, où l’effet de planéité de ses photographies, servie par d’amples tirages et l’objet-tableau3, joue de sa pleine efficacité. Efficacité qui s’appuie pour l’essentiel sur l’histoire de la peinture et de l’architecture au xxe siècle, sur l’échange qui s’est opéré entre ces pratiques autour de la notion de muralité. Rappelons que « les architectes et les peintres ont découv[ert] simultanément la planéité du mur. […] Le mouvement s[’est] fait en deux temps : les peintres ont d’abord une fascination pour le mur comme surface projective puis, pour le mur comme surface tout court, comme surface dont il faut respecter le caractère de surface. La reconnaissance de la planéité de la surface picturale [a] conduit les peintres à changer d’échelle (l’histoire de la frontalité picturale de ce siècle est une histoire de l’expansion : de Cézanne à Matisse, de Mondrian à Barnett Newman). De même […] l’emploi du mur-écran [a] conduit les architectes à une expérimentation sur l’espace, expérimentation qui rejoint dans ses concepts et ses résultats les meilleures réalisations picturales de ce siècle4. »

En outre, chez Couturier, il arrive souvent que le référent de l’image, la forme photographique et la situation des épreuves face au spectateur soient conçus de telle de façon que l’ensemble produit in fine une situation d’exposition spécifique. Ainsi de Séoul n° 2 (1997) où les limites de l’immeuble sur la partie centrale de ce triptyque se confondent avec les bords de l’épreuve incitant le spectateur à inclure l’interstice du mur entre chaque pièce non comme espace neutre de mise en valeur mais comme un hiatus, lequel, s’il procède de l’interruption, décrit également, selon une acception vieillie, ce qui offre une solution de continuité entre deux états, deux situations. Ce principe est encore plus marqué dans Séoul n° 1 (1999-2000), où l’espacement entre chaque partie du triptyque est équivalente à la bande de paysage qui sépare les deux immeubles au centre de la pièce. Cette manière de faire signe vers l’espace d’exposition et, partant, vers le corps du spectateur, reconduit le sentiment haptique que Couturier avait déjà exploré dans de la série « Archéologie urbaine » en offrant, par un savant travail de composition, un vaste registre de matières à partir duquel le plaisir visuel s’élabore à partir de valeur tactile. Ainsi la tension que l’on a cru d’abord discerner dans ce travail entre documentaire et plasticité s’évanouit au profit de cette dernière lorsqu’apparaît avec évidence que le spectateur n’est jamais mis face à une expérience commune de l’espace urbain mais toujours tenu à distance par des points de vue toujours exceptionnels, spectaculaires5.

2 Le contexte éditorial français fournit un indice à ce propos : l’œuvre de Stéphane Couturier figure dans La Photographie plasticienne de Dominique Baqué (Éditions du regard, 1998) et non dans La Photographie contemporaine, de Michel Poivert (Éditions Flammarion, 2002), qui privilégie la question du document.

3 Sans cependant affirmer cette référence picturale par le langage, à la manière d’un Jean-Marc Bustamante qui en fait mention dans ses titres. Précisons en outre que les photographies de la série Landscaping, bien que de grand format, ne comportent pas les cadres en bois ou en métal qui affirment ce statut de tableau dans les autres séries.

4 Yves-Alain Bois, Christian Bonnefoi et Jean Clay, Architecture et arts plastiques, pour une histoire interdisciplinaire des pratiques de l’espace, Paris, Corda, 1979, p. 12.

5 Stéphane Couturier a parfois eu recours à des engins élévateurs afin de ne jamais épouser le point de vue du piéton tout en demeurant dans une relative proximité de l’architecture.

Lauréat du prix Niépce 2003, décerné par l’Association Gens d’images, de Paris, Stéphane Couturier expose ses travaux photographiques depuis 1994. Ses œuvres ont été largement présentées en Europe et aux États-Unis. Elles font partie de nombreuses collections publiques et privées, dont celles du Musée des beaux-arts du Canada. Stéphane Couturier vit et travaille à Paris. Il est représenté par la galerie Polaris, à Paris, et la galerie Laurence Miller, à New York.

Historien de la photographie et critique d’art, Emmanuel Hermange est professeur à l’École supérieure d’art de Grenoble et chargé d’enseignement à l’université Paris-8. Collaborateur d’Art press, il est depuis peu responsable de la rédaction de Joséphine, journal de l’École d’arts de Rueil-Malmaison consacré à l’enseignement de l’art et au « devenir artiste » aujourd’hui. Il est en outre président de la section française de la Stördhal Society.