[Printemps 2004]

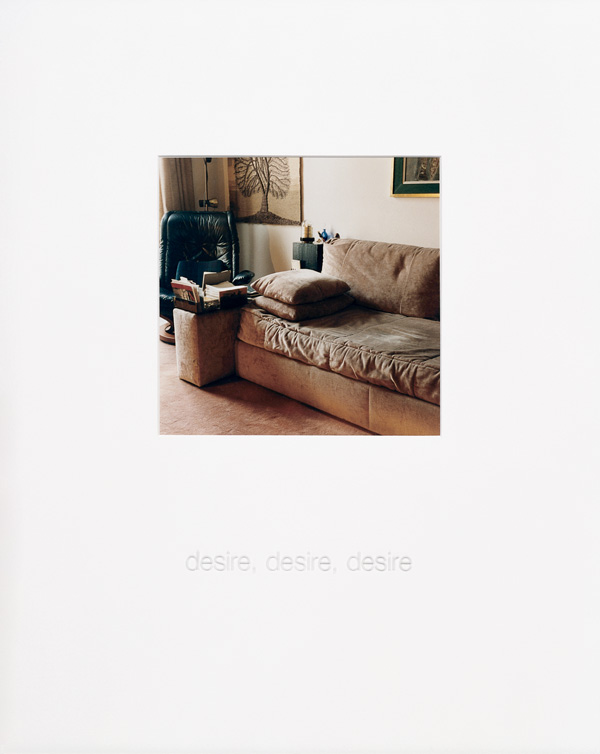

puisque si le désir est là, désir de voir, de savoir, ce n’est que pour être toujours relancé. Une des œuvres s’intitule justement Désir, désir, désir : faut-il y entendre la petite musique de l’artiste, qui a longtemps tourné autour des lits avant de tomber sur des divans ?

par Sophie Mendelsohn et Krystel Wallet

D’un regard…

Sorel Cohen aime photographier les lits, les divans et les matelas. Ceux usés par le temps, défaits par les hommes, remodelés par les femmes ou encore martelés par des lutteurs en pleins ébats sportifs.

Plus encore, elle aime les corps qui y ont laissé une trace ou une empreinte et qui s’y sont déployés, créant autour d’eux un univers formel riche d’impressions et de sensations. Cette artiste québécoise d’origine russo-polonaise, qui œuvre depuis plus de 25 ans, en a fait un thème récurrent. Étudiante en peinture au département des arts de l’Université Concordia de Montréal, elle décide pourtant d’utiliser l’appareil photo pour réaliser ses premiers travaux. Dans un Québec des années soixante-dix en plein bouleversement culturel, la place de la femme devient l’objet principal de ses interrogations et de sa réflexion artistique. Si elle s’attache dans un premier temps aux autoportraits, jouant sur l’ambiguïté de son rôle d’artiste et de modèle, ses photographies dépassent vite la simple illustration et sondent la représentation de la femme dans l’art et plus généralement dans la société. Avec Le Rite matinal, réalisée en 1977, l’artiste qui expose, dans une série de photographies, une ménagère s’appliquant à faire son lit, s’inscrit d’emblée dans la démarche féministe. Elle fait d’une action simple une méthode, s’ingéniant, en réinventant les gestes de la vie ordinaire, à représenter la condition de la femme et l’étirement du temps en une séquence photographique. Le lit, auquel elle accorde une importance emblématique, devient le symbole de l’emprisonnement du quotidien, de la lutte, du désir et de l’isolement. Elle le radiographie, comme dans cette série de photos intitulée The Bed of Want où quatre lits vides sont photographiés sous des angles de vue différents. Mais le sujet est ressenti plus que représenté et l’image de ces meubles aux draps désordonnés, marqués par la présence, imaginaire ou non, de corps alités, laisse le spectateur dans une atmosphère fantomatique, libre d’interpréter ce lieu comme celui du rêve, du repos, de l’amour ou encore de la mort.

Un séjour de Sorel Cohen à la Cité internationale des arts de Paris, en 1989, inspire sa réflexion et influence son travail. Ses recherches au Musée d’Orsay, sur l’Olympia de Manet, dénommée à l’époque « la scandaleuse », l’amènent à réaliser Noli me tangere, qui associe une photographie du 19e siècle de la Bourse de Paris à un détail, en tirage négatif, de la main de l’Olympia. Cette œuvre, tout comme Medusenhaup ou Le geste qui cache qui, elles, s’emparent de clichés de Muybridge, décrie intensément la soumission de la femme à l’homme détenteur du pouvoir et des institutions. Plus encore, elle dénonce les codes de représentation si restreints de la femme dans l’art académique.

Inclassable et déjà considérée comme une artiste sur laquelle la scène culturelle canadienne doit compter, Sorel Cohen poursuit son exploration artistique. À ses réflexions féministes se joignent des références picturales de plus en plus marquées comme dans Vies abîmées, trois tableaux de Degas qu’elle réinterprète pour se pencher, toujours et encore, sur les diverses positions sociales de la femme, tour à tour fille, amante et mère. Par des techniques de surimpression et d’impression en négatif, elle mêle constamment les époques, crée un univers intemporel, joue avec les langues en introduisant des inscriptions yiddish, anglaises et françaises et s’intéresse aux liens unissant la photographie et la peinture, deux modes d’expression qu’elle a plaisir à associer. À travers la série de photographies Bacon/Muybridge, elle s’approprie la nudité masculine pour en faire son sujet : un clin d’œil, une façon d’inverser les rôles et de présenter l’érotisme masculin d’un point de vue féminin. Les matelas sont toujours présents, délimitant l’espace et resserrant l’image sur des corps enchevêtrés et déformés par le flou de leur mouvement.

Dans ces derniers travaux, réalisés en 1996 et présentés actuellement au Centre culturel canadien de Paris dans l’exposition Divans maudits, Sorel Cohen écarte les corps pour se concentrer plus particulièrement sur l’espace clos du divan. Après avoir photographié les lits comme cadre de vie, de refuge ou de défoulement, elle dévoile un autre lieu intime et confidentiel : le divan du psychanalyste, et s’aventure sur le thème de la relation patient-analyste. Quarante œuvres y sont présentées, de la photographie aux collages, en passant par les études préparatoires, qui proposent une réflexion graphique très personnelle et grinçante de la cure psychanalytique.

… à l’autre

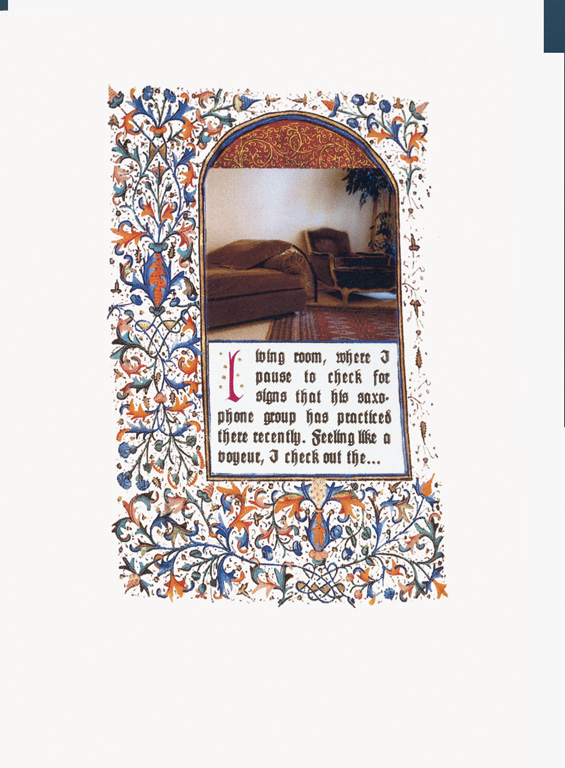

Une étrange et intrigante mosaïque de photos, de textes, d’enluminures, de dessins et de collages : voilà en effet à quoi ressemble cette exposition de Sorel Cohen au Centre culturel canadien. À chacun de (re)trouver son chemin dans ce labyrinthe qui échappe, non sans malice, aux contraintes de la logique spatio-temporelle.

L’artiste se joue et joue des conventions de la représentation : ici la psychanalyse envahit un temps qui ne l’avait pas même encore devinée, par le biais d’une iconographie médiévale à la fois naïve et ludique (il est bien possible en effet que les fleurs décoratives qui entourent les dessins de divans se transforment à votre insu en langues érotiques…). La psychanalyse entre alors dans un livre d’heures moqueur mâtiné de surréalisme : le divan s’envole ou brûle, une main anonyme y dépose un foulard rouge, obscur objet de séduction…

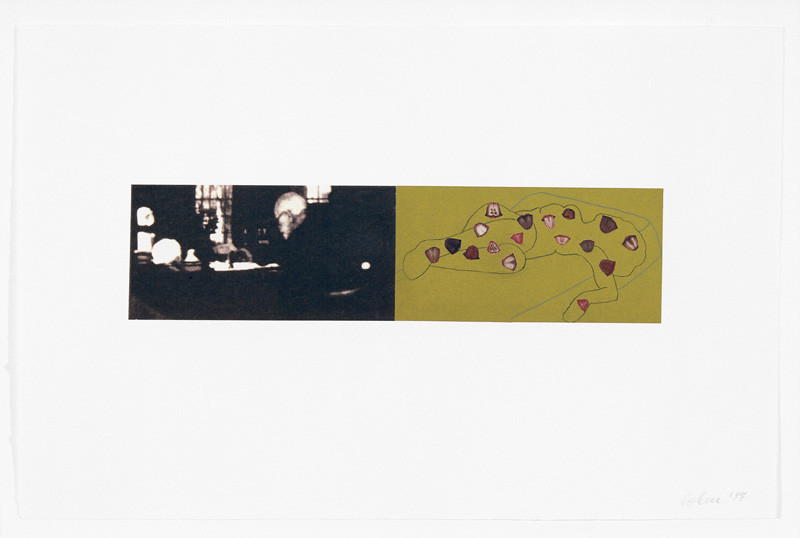

Ce qu’il y a d’étrange, c’est que cet onirisme médiéval côtoie un autre type d’images : des photos qui ressemblent aux premiers tirages sur papier argent d’un Daguerre, contemporain de Freud, et d’autres encore, issues cette fois de notre réalité à nous, les divans des psychanalystes d’aujourd’hui, captés par le regard de l’artiste et l’œil de son appareil dans une étrange uniformité de lumières et de cadrages, qui les fait sortir du présent pour les projeter dans un hors-temps presque aussi dérangeant qu’apaisant. Ici, le désir, celui autour duquel tourne la cure, celui qui creuse le divan et y laisse une trace indélébile, le désir circule sans entraves, l’imaginaire en bandoulière comme un appareil photo : union et confusion des lieux et des temps, le corps nu et érotique se fait aussi bien représenter par ses blasons, une oreille démesurément grande écoute une infinité de langues s’agiter et peut-être parler, le Moyen Âge se fait surréaliste et les psychanalystes d’aujourd’hui sont projetés dans un temps sans repères…

Au cours d’une longue discussion-promenade devant son travail, Sorel Cohen nous indique que cet intérêt pour les divans est l’évolution, sinon l’aboutissement, de son intérêt pour les lits et les corps qui y trouvent leur place ou les désertent. Des lits après la nuit, lits célibataires et autres matelas où l’on boxe, elle est donc « naturellement » passée aux divans de la psychanalyse. En arrivant il y a quelques années à Paris, quelqu’un de ses amis lui donna les noms de dix psychanalystes qu’elle contacta dans le but de photographier leur cabinet, le divan et, éventuellement, le fauteuil à l’arrière-plan. Neuf donnèrent leur accord à l’artiste. De là naquit le projet, qui s’enrichit également des interrogations de Sorel Cohen sur cet espace éminemment mystérieux de la cure, dont seul le transfert peut rendre raison (hors de toute rationalité, bien entendu) : il n’y a ici ni description, ni démonstration, mais monstration, au sens de Lacan, de l’ambiguïté du statut du transfert. À côté de photos d’un divan où l’on voit en surimpression un corps nu, transparent, prendre des poses lascives, s’imposent des extraits du texte de Freud sur l’amour de transfert et la nécessité pour le psychanalyste de détourner cet amour de sa propre personne – ironie grinçante, défiance ou cynisme ? Une autre série de photos montre des divans solitaires mais accompagnés de ce qui peut apparaître comme un commentaire tout aussi discret qu’arbitraire, blanc sur blanc, mais vibrant d’interrogations douloureuses sur ce qui fait de la cure une chambre d’écho, une chambre noire : psychic suffering, emotional turmoil, infantile trauma, sexual inhibition… Là encore, aucune nécessité logique ne lie une photo à un commentaire plutôt qu’à un autre : les images et les mots se cherchent, mais rien ne justifie leur rencontre, qui n’en est d’ailleurs peut-être pas une.

Ces œuvres ont fait l’objet d’une exposition au Centre culturel canadien à Paris, du 26 février au 24 mai 2003, ainsi que d’un catalogue incluant un essai de Gérard Wajcman. Sorel Cohen exposait aussi tout récemment à la galerie Dazibao, à Montréal, des travaux réalisés en collaboration avec Barbara Todd autour des écrits du poète Paul Celan.

Le texte de Sophie Mendelsohn et Krystel Wallet a d’abord été mis en ligne sur Œdipe, le portail de la psychanalyse francophone, en mars 2003, à l’adresse www.oedipe.org.

Figure importante de la photographie canadienne depuis plus de vingt ans, Sorel Cohen tisse des relations inédites entre photographie, tradition picturale et cinéma dans une perspective féministe. Son travail a fait l’objet d’expositions dans de nombreuses institutions canadiennes, dont le Musée d’art contemporain de Montréal et le Musée des beaux-arts du Canada, de même qu’aux États-Unis et en Europe. Elle s’est notamment vu décerner le prix de photographie du duc et de la duchesse de York, remis par le Conseil des Arts du Canada. Sorel Cohen vit et travaille à Montréal.

Sophie Mendelsohn vit à Paris, elle est psychologue clinicienne et psychanalyste. Elle prépare actuellement une thèse de doctorat à l’Université de Paris VII sur le nouage entre les modes de subjectivation (ou de désubjectivation) liés à l’utilisation de la machine, métaphorique ou réelle, dans la psychose et l’autisme. Elle a écrit plusieurs articles sur les liens entre la folie et l’art (chez James Joyce, chez la jeune dramaturge anglaise Sarah Kane, et également chez le cinéaste David Cronenberg).

Krystel Wallet, 26 ans, est journaliste. Diplômée à Paris, en droit international et en sciences politiques, elle vient suivre en 2000, à Montréal, la maîtrise en information et communication de l’UQAM. Après une formation à Radio-Canada, puis à la rédaction du Monde, elle joint en 2002 le bureau d’information du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Elle participe aujourd’hui à la création d’une web tv.