[Printemps 2005]

par Colette Tougas

Qui sommes-nous, chacun d’entre nous, sinon une combinatoire d’expériences, de renseignements, de livres que nous avons lus, de choses que nous avons imaginées ? Chaque vie est une encyclopédie, une bibliothèque, un inventaire d’objets, et tout peut être constamment battu et réorganisé de toutes les manières pensables1.

⎯ Italo Calvino

D’emblée, on pourrait dire du travail photographique d’Angela Grauerholz qu’il relève à la fois du fortuit et du systématique, si l’on entend par fortuit ce qui est banal, indéterminé et insaisissable, et par systématique, ce que l’on accumule, organise et présente. On pourrait aussi avancer que l’artiste apprécie le sublime et ne dédaigne pas l’absurde, qu’elle nous séduit et nous touche pour mieux dérouter nos attentes et nos aspirations.

Depuis plusieurs années, l’appareil photo d’Angela Grauerholz prélève des échantillons du monde qui l’entoure pour le livrer à notre regard dans son apparente et mystérieuse opacité. Le fait que cette impénétrabilité se manifeste souvent par des images fragiles et fugitives – montrant certes des masses mais des masses volatiles – n’est qu’une des apories auxquelles se bute l’esprit devant ces représentations du réel. Privilégié par l’artiste, ce terrain favorable aux contradictions, où se disputent le rétinien et le rationnel, fait appel à un troisième mode pour colmater l’espace entre ce que l’on voit et ce que l’on lit : le désir. C’est, entre autres, sur cette lecture « désirante » et ses innombrables dimensions ludiques que mise, me semble-t-il, Angela Grauerholz dans son oeuvre.

Mais l’artiste ne fait pas que prendre des photographies; elle les collectionne et les organise. Ainsi, en 1995, elle présentait au Musée d’art contemporain de Montréal l’oeuvre Églogue ou Filling the Landscape, un cabinet transparent dans lequel 216 images de paysage se trouvaient réunies dans vingt-sept boîtiers thématiques auxquels le public n’avait accès que par l’entremise d’un préposé du Musée, la manipulation des photos ne lui étant pas permise2. Puis, en 1998, elle produisait Sententia I-LXII, autre collection de ses propres images insérées dans un cabinet et présentées sur doubles panneaux, montrant cette fois le monde extérieur perçu à travers le filtre de diverses fenêtres intimes.

Angela Grauerholz est également collectionneuse d’images, de livres, de textes, d’articles et d’idées. Dans un projet amorcé en 2002, elle décidait de faire reconstruire la Salle de lecture du club ouvrier de l’URSS qu’Aleksandr Rodchenko avait présentée à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925. Lui donnant le nouveau nom de Reading Room for the Working Artist (traduction libre : Salle de lecture de l’artiste au travail), elle choisissait de garnir cette salle d’une série de grands livres qu’elle concevait elle-même en utilisant ses nombreuses collections. Au nombre de douze, ces sortes d’encyclopédies personnelles abordent des thèmes libres et parfois inusités (l’un d’entre eux, par exemple, porte le titre d’« Épiphytes ») qui nous entraînent au fil de textes, de reproductions, de photographies, de cartes postales, de maquettes, de manuscrits et d’articles de journaux dans un parcours où nous avons souvent l’impression de côtoyer ou de frôler la silhouette, sinon l’esprit de leur auteur.

Une lecture intime

Lorsque j’ai feuilleté pour la première fois les ouvrages qu’Angela Grauerholz avait produits dans le cadre de son projet Salle de lecture de l’artiste au travail, j’étais assise dans son atelier ou devrais-je plutôt dire installée dans la reconstitution de la salle de lecture. J’ai été séduite par la beauté matérielle du livre que j’avais entre les mains (je crois qu’il s’agissait de Flâneuse) – format, poids, papier, reliure, choix et séquence des images –, mais ce n’est qu’un peu plus tard, quand je me suis mise à lire les ouvrages un par un chez moi, que j’ai été tout aussi fascinée par la sélection des textes. Je me suis même sentie un peu indiscrète, ayant parfois l’impression d’être dans la tête de l’artiste, me nourrissant de ce qui avait alimenté sa démarche, sa réflexion, sa production. Bien sûr, j’en suis venue à comprendre que tel n’était pas le cas puisque chacun absorbe et digère à sa manière l’information matérielle, visuelle et textuelle qui lui est offerte et en produit une décoction personnelle. En fait, toutes ces références ont le bonheur d’éveiller chez qui les lit le souvenir d’anciennes lectures, suscitant ainsi un tout autre champ de références personnelles qui peuvent se démultiplier à l’infini.

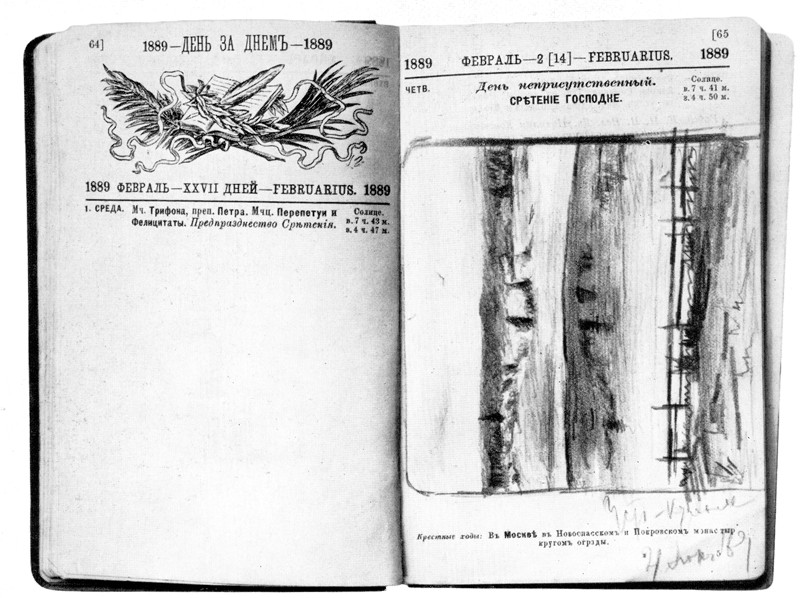

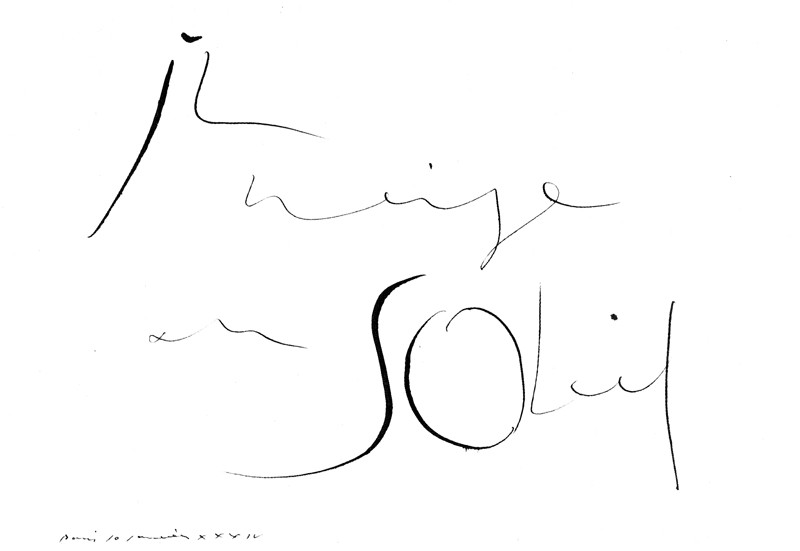

Parmi les nombreuses images contenues dans ces livres, deux ont curieusement capté mon attention non seulement pour leur manière emblématique de fondre le visuel et le textuel, mais aussi pour l’aspect ludique qui caractérise également le mode d’appréhension du monde de Grauerholz, même si une certaine mélancolie émane souvent de ses œuvres. En fait, il s’agit d’images-phrases. La première, écrite de la main de Picasso, dit il neige au soleil (le « i » laisse tomber son « l » sur la « neige » qui plane au-dessus du « au » arrêté en pleine descente par la courbe du « S » et surtout par le disque du « O » qui le fait fondre) et inaugure joyeusement un ouvrage consacré à la graphie, à l’écriture, aux journaux intimes et à des textes en langues mortes. La seconde, qui conclut un ouvrage sur l’animalité, se présente comme un logo pour le Club des amis des chats signé Jean Cocteau ; ici, l’écriture du poète dessine joliment le contour d’une tête féline.

Ces deux exemples de jeu illustrent la forme que peut prendre la portée désirante mentionnée en introduction, qui servirait de liant entre les propositions ouvertes de l’artiste et l’interprétation intime qu’en fait le spectateur. Dans ce projet-ci, le jeu est incarné par l’une des figures les plus influentes de l’art au XXe siècle, Marcel Duchamp, et par son jeu préféré, les échecs. (D’ailleurs, la Salle de lecture de l’artiste au travail, tout comme celle de Rodchenko, comporte des échiquiers.) Et si Duchamp est l’artiste visuel qui domine parmi les milliers de pages – surgissant ici et là, parfois décuplé, telle une figure espiègle –, l’auteur qui sert d’éminence grise au projet, pourrait-on dire, est le Viennois Stefan Zweig et, en particulier, son œuvre (la dernière avant qu’il ne se suicide) intitulée Le joueur d’échecs dans laquelle un homme acquiert la maîtrise de ce jeu pendant qu’il est prisonnier des nazis. Soumis à des expérimentations sur l’isolement absolu, le prisonnier joueur d’échecs raconte son supplice : « On ne nous faisait rien – on nous laissait seulement en face du néant, car il est notoire qu’aucune chose au monde n’oppresse davantage l’âme humaine […] » puisque « […] si dépourvues de matière qu’elles paraissent, les pensées aussi ont besoin d’un point d’appui, faute de quoi elles se mettent à tourner sur elles-mêmes dans une ronde folle3».

Dans l’ouvrage de Zweig, ce besoin d’être contenu découle d’une intolérable perte de la notion du temps; dans le cadre de la Salle de lecture de l’artiste au travail, ce serait plutôt la hantise du temps qui passe, qui nous file entre les doigts, qui créerait le besoin de fixer, en images et en mots, des échantillons de moments vécus. Ainsi, la légèreté du désir pourrait bien être la face cachée de l’angoisse de la mort.

Une lecture universelle

Dans une série précédente intitulée Privation, Angela Grauerholz avait photographié plusieurs livres de sa collection qu’elle avait rescapés de l’incendie ayant frappé sa demeure. Ces livres émeuvent par leurs blessures tout autant que par leur dignité en tant que dépositaires de savoirs. Si l’œuvre s’apparente au travail du deuil, il y a également quelque chose du devoir dans cette volonté de rendre hommage à des objets qui occupent pratiquement la place d’êtres chers dans une vie marquée par la passion de la lecture, de la réflexion et de l’art.

Pour cette nouvelle série, l’artiste a fabriqué ses propres livres. On pourrait imaginer qu’elle a décidé, cette fois-ci, de recueillir (dans le sens de réunir et d’accueillir) dans plusieurs volumes les textes et les images qu’elle a lus, regardés et aimés, dans le but de les préserver. Dans le volume qui s’intitule « Vorbilder » [Modèles], on peut lire cette citation de Benjamin Buchloh : « Cette analogie [entre les panneaux de Warburg et les procédures de montage de Schwitters et de Lissitzky] semble redéfinir le montage graphique en tant que construction de sens plutôt que comme arrangement de formes4 ». Évidemment, Grauerholz nous fournit ici une clé à son entreprise, tout comme le font les renvois dans le même ouvrage au Mnemosyne Atlas d’Aby Warburg, aux Time Capsules d’Andy Warhol, aux archives de Gilbert & George, à l’Atlas de Gerhard Richter ou au Livre des passages de Walter Benjamin, lequel est entièrement constitué de citations. En fait, on a l’impression que Grauerholz nous livre tout : ce qui l’inspire, l’intéresse, la stimule, la nourrit, l’habite, la hante, l’attriste, la révolte, la réjouit, l’amuse… Qu’elle nous donne le nom de ses écrivains et penseurs préférés : Adorno, Agamben, Bataille, Beckett, Borges, Calvino, Cioran, Duras, Kafka, Musil, Sontag, Zweig… Qu’elle nous fait part des sujets qui lui tiennent à cœur : le modernisme, les voyages, les espaces, la mort, l’animalité… Qu’elle nous montre les œuvres d’artistes qu’elle apprécie : Boltanski, Broodthaers, Cage, Duchamp, Munch, Richter, Warhol… Et pourtant la somme de toutes ces données ne nous dévoile pas la « personnalité » de l’artiste. Au contraire, elle se retourne comme un gant et s’ouvre sur l’universel.

En effet, ce travail sur le temps et la mémoire, qui pourrait sembler un pur exercice d’érudition, s’apparente à une réaction à ce que chacun d’entre nous éprouve au fil de sa vie : la peur de se voir sombrer dans l’oubli, de disparaître de la surface de la terre en emportant avec soi une expérience qui plus jamais ne sera connue ou partagée.

Le fil d’A

[…] toute mémoire un peu longue est plus structurée qu’il ne semble. […] des photos prises apparemment par hasard, des cartes postales choisies selon l’humeur du moment, à partir d’une certaine quantité commencent à dessiner un itinéraire, à cartographier le pays imaginaire qui s’étend au dedans de nous. En le parcourant systématiquement j’étais sûr de découvrir que l’apparent désordre de mon imagerie cachait un plan […]5. Cette citation de Chris Marker (toujours dans « Vorbilder ») pourrait également décrire ce que ressent le lecteur devant les livres d’Angela Grauerholz, sentiment qui lui rappelle étrangement sa propre progression dans la vie : c’est en avançant sur un fil tendu, invisible, qu’il arrive parfois qu’un éclair de sens vienne illuminer quelques pas devant lui, avant qu’il ne se trouve à nouveau engagé dans une errance qui va de l’angoisse à la volupté, en passant par le banal.

Autant les images qui composent le corpus photographique d’Angela Grauerholz ont un caractère éphémère et aléatoire, autant les textes et les documents visuels qu’elle a sélectionnés pour fabriquer ces douze volumes semblent suivre un plan précis, préétabli, comme si ces masses de renseignements accumulées depuis des années avaient enfin trouvé leur raison d’être et leur point de chute. Et autant ces choses nous parlent de celle qui les a cueillies et arrangées, nous fournissant les mots pour en parler et en discourir, autant elles laissent libre cours à nos pensées. Guidés, stimulés, allumés par toutes ces propositions, nous allons d’idée en sentiment, de rêve en souvenir, convaincus de notre vivacité et de notre audace, sous le regard amusé et complice de l’artiste qui sait bien, elle, combien il est facile de se perdre dans les flots de la pensée et de ses plaisirs pulsionnels puisque « c’est au réel impossible que le poète arrache la poésie du vivant6 ».

2 Les images incluses dans ce cabinet ont été par la suite reproduites dans un livre d’artiste intitulé Aporia, publié en 1995 par Oakville Galleries, Oakville (Ontario).

3 Stefan Zweig, Le joueur d’échecs, Librairie générale française, Paris, Le Livre de Poche, p. 51, 52.

4 Benjamin Buchloh, « Gerhard Richter’s Atlas: The Anomic Archive », Photography and Painting in the Work of Gerhard Richter. Four Essays on Atlas, Llibres de Recerca, Barcelone, 2000. Cité dans Vorbilder d’Angela Grauerholz. [C’est nous qui traduisons.]

5 Chris Marker, Immemory : Immémoire, œuvre informatique sur cédérom, accompagnée d’un livret, 1995-1997. Cité dans « Vorbilder » d’Angela Grauerholz.

6. Jean Lavaillant, texte de présentation, Paul Valéry, La Jeune Parque et poèmes en prose, Paris, Éd. Gallimard, 1974, p. 14.

Colette Tougas oeuvre dans le domaine de l’édition et des arts visuels, entre autres milieux culturels, depuis plus de vingt-cinq ans. Elle est l’auteure de textes sur l’art, a agi à titre de commissaire d’expositions et siégé à différents conseils d’administration et comités consultatifs. Elle était récemment l’éditrice déléguée d’un ouvrage consacré au vingtième anniversaire du Centre international d’art contemporain de Montréal, Les 20 ans du CIAC (2004).