[Été 2006]

par Guy Sioui Durand

Tu te rappelles c’est par l’intermédiaire d’un agencement organisé que tout a commencé. Cela m’embarrasse un peu de te le montrer car cette prouesse orchestrée a pris une ampleur fabulée dans notre imaginaire. Transformée en plateau démonstratif, elle est devenue pour moi une surface hypnotique avec laquelle il m’était difficile de trouver mon identité1.

Ce début de millénaire active de nouvelles « indisciplines » unissant arts visuels, arts médiatiques, art action et théorie de l’art. Les technologies numériques en particulier décuplent l’inventivité et les zones-laboratoires entre images, son et textes. Imbriquée parmi l’actuelle culture généralisée des images-écrans, la photographie d’art y oscille entre « réalifictions »2, sculptures photographiques3 et narrativités scénarisées4 pour lesquelles le cadrage et la prise de vues cèdent le pas au montage en postproduction5. On est passé de la chambre noire à l’écran de l’ordinateur.

Hybridité et mystère

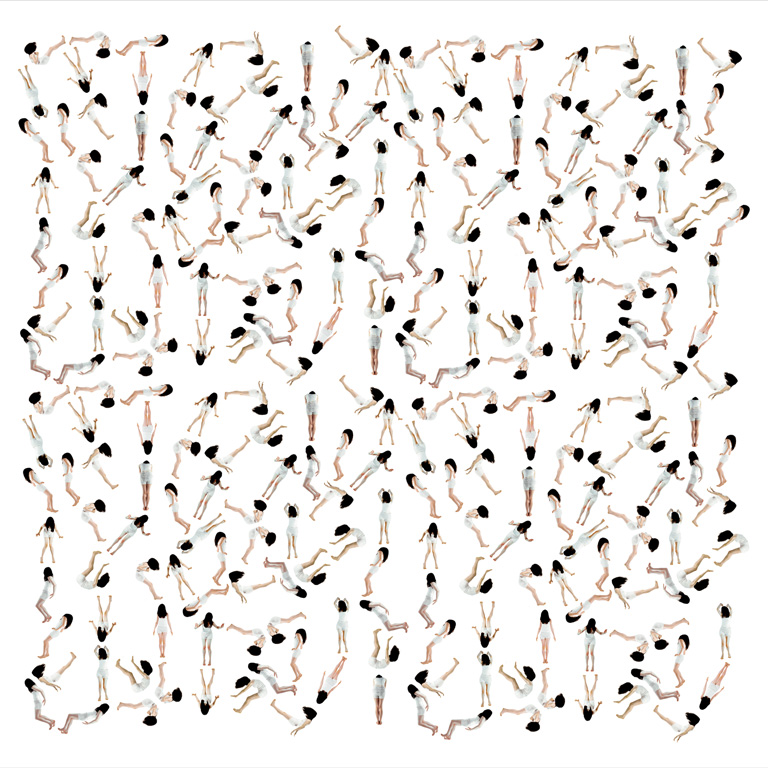

À la croisée des genres et des disciplines (photographie, vidéographie, installation et performance), les stupéfiantes images d’Annie Baillargeon font éclore une gestuelle formelle chorégraphiée et des coloris luxuriants par la démultiplication du corps/image de l’artiste en suspension. Son travail récent s’inscrit dans la trame des nouvelles narrativités photographiques.

Ses créations poursuivent la longue lignée des retouches, des photomontages et maintenant des effets virtuels calculés par logiciels interposés. La scénarisation de ces grandes images bidimensionnelles appartient plus à la culture visuelle « ciné » (vidéo et cinéma) et aux mouvances de l’art performance et autres manœuvres qu’aux récits.

Par un tel mixte du code visuel propre à l’art action qui sied bien à un imaginaire stigmatisé par le mystère, l’artiste revisite de manière hypermoderne le vénérable genre de l’allégorie.

De l’art action

D’une part, la genèse de chacune des œuvres photographiques d’Annie Baillargeon fait appel à des séances de pose, à des « shootings » dont elle est la matrice comme « actrice ». Ce procédé renoue avec la plateforme initiale des rapports entre photographie et art action, alors que des performeurs comme les Actionnistes viennois (Nitsch, Schwarzkogler, Mühl) flirtaient avec les possibilités expérimentales (et d’analyse) qu’offre la captation photographique de performances avec ou sans public6.

D’autre part, ses grands tirages déploient des espaces incertains de monstration en des mosaïques du corps-matériau de l’artiste, élément parmi d’autres qui définit l’art de la performance7. « Annie B et ses clones variables » s’y déplacent en fragments, comme des poussières d’étoile, en une sorte de film d’animation dont elle est chaque fois la protagoniste. Ce corps démultiplié d’Annie Baillargeon fragmente des performances visuelles chorégraphiées et non des pictogrammes, des calligraphies ou autres écritures, mais des personnages pour une seule image, hors de toute linéarité narrative comme dans une bédé ou un photo-roman, par exemple.

Mais, du regard, comment déchiffrer les attitudes sous les formes? Surtout qu’ici, perruques, cagoules, masques, costumes, armes, fleurs et autres camouflages habillent et enrobent une narrativité photographique qui se veut tout le contraire de la haute définition technologique et de son hyperréalisme virtuel.

L’allégorie revampée ?

Le mystère flotte dans ces agencements photographiques dont l’artiste est la matière et le personnage aux identités multiples. Ses images acquérant une capacité d’élargir le potentiel de l’infiniment étrange, la photographe dématérialise sans lieu précis : il n’y a pas de repère spatial, temporel, réel ou littéraire dans ses photomontages. En ressort cette « impression d’assister à des petits rites étranges qui combinent violence et séduction ».

Ces charges pulsionnelles imagées entraînent de fait la photographie dans une zone créative quelque peu oubliée : l’allégorie. Après avoir connu aux époques médiévale et classique une « splendeur passée », l’allégorie visuelle avait été reléguée dans la modernité et la postmodernité du XXe siècle comme « curiosité esthétique ». C’est ici que d’une manière peu orthodoxe propre à notre époque hypermoderne la photographie d’Annie Baillargeon « revampe » l’allégorie comme genre.

L’allégorie donne à voir avec l’intention de signifier autre chose. Représentation d’une entité abstraite par un être animé, souvent sous la forme de personnages affublés d’attributs symboliques comme ici dans les photomontages, le sens en apparence immédiat, reconnaissable, recèle des valeurs symboliques étrangères à ce qui est visible. La cohérence formelle de l’image insinue intentionnellement un second degré et exige une herméneutique. Au-delà du performatif chorégraphié, des états d’âme, des attitudes, des idées, des sentiments s’articulent. En ce sens, les performances photos d’Annie Baillargeon sont bien des allégories imagées parce que la dynamique de ses éléments suggère des idéaux abstraits, des fantasmes sous-jacents.

La combinaison, les juxtapositions et démultiplications du corps-matériau, de l’image de l’artiste, allant de la quasi-disparition minuscule aux grandes silhouettes, les costumes et situations qui la mettent en scène obéissent dès lors à l’allégorie comme personnification d’un ensemble qui flirte paradoxalement avec la transcendance, avec l’impermanent.

Ses photographies possèdent donc des trames visuelles enchevêtrant plusieurs identités écartelées qu’« Annie B » endosse et qui ont valeur de symboles. L’actrice, la vamp, la vampire, la cloîtrée, la morte, la fillette la redéfinissent entre star et poupée déchue, ange et pécheresse dans des compositions d’un baroque luxuriant, d’un formalisme graphique ou d’un kitsch populiste.

Par exemple, après l’objectivation de la chair comme « envers des apparences »8 dans les photos Camouflage et Batailles orchestrées pour Gymnastique signalétique elle « devient » jeux et jouets pour petite fille au passé mnémonique ; dans Monuments fabulés, les six bannières, notamment La devinette et Certitude, semblent sortir tout droit d’un scénario libidinal tragique, style film de série B avec cercueil et vampire en lingerie fine. Le quatuor des grandes images de Théâtre systémique de génétiques bio-affectives renchérit et noue ensemble le spectre de la mort des corps et leur ambiguïté sexuelle avec une élévation de l’âme, silhouette désincarnée, vers une zone indéfinie.

Revisitant la tradition de l’allégorie antique, ces œuvres photographiques ravivent effectivement la dialectique entre sacré et libido, iconoclasme et sous-culture pop profane, interpellant à nouveau le regard analytique et herméneutique du critique d’art. D’où l’allégorie revampée en se jouant des codes culturels de la jeunesse actuelle – l’effet « gothique » par exemple. Cette vision singulière du monde, entre félicité et morbidité, on la retrouve à la fois dans la nouvelle culture des jeux et du cinéma virtuels et dans la mosaïque individualisée des quêtes d’identité. De manière originale, Baillargeon en fait une zone d’inventivité quasi sacrée.

En effet, dans ses images, Baillargeon, bien qu’elle trafique son propre corps et en transforme l’apparence, ne transige-t-elle pas symboliquement avec l’idée d’un corps icône, insensible, intouchable, saint et pur, qu’elle « spectacularise » paradoxalement dans des flottements, dans les affres de drames hors de l’univers réel, dans des abstractions qu’elle met en scène ? Ne nous amène-t-elle pas dans des mondes inexistants, les limbes, cette région mal définie, cet état incertain où flotte son corps démultiplié en quête de son fantôme, de son enfance passée et d’un avenir d’actrice improbable ?

Quelque part, sa fantasmagorie photographique ne correspond-elle pas à cette portion du langage des signes que le sémiologue Roland Barthes avait qualifiée de « piction » (par opposition à la « scription »), zone hybride entre l’hallucination et le voir où l’herméneute Paul Ricœur place la métaphore comme créatrice de sens au-delà de la logique et des mots, dans l’inconscient, là où il y a conflit des interprétations et imagination par tâtonnements ?

La perception esthétique exige donc du regardeur un exercice de substitution s’il veut un tant soit peu saisir la valeur allégorique et l’intention de l’artiste, tout en doutant de ses codes culturels et de son appréhension visuelle. Chaque série qui se forme et se déforme projette des attractions, des excès, des interdits et des candeurs aux contours, textures, couleurs et référents d’une culture visuelle des regards de convoitise des autres car ce sont nous, les regardeurs, qui complètent l’appréhension de l’image. Fascinant.

Il y a bel et bien quelque chose d’élancé qui s’agite dans les photographies d’Annie Baillargeon. Ses performances photos allégoriques ont, comme une certaine actrice avait le diable, « l’image au corps ».

Annie Baillargeon vit à Québec. Outre ses expositions photographiques en solo, telles que Gymnastique signalétique et Monuments fabulés, ou collectives, dont L’envers des apparences au Musée d’art contemporain de Montréal (2005), elle crée également des vidéos et des installations vidéo. Artiste multidisciplinaire, elle fait aussi partie du collectif Les Fermières Obsédées, dont les performances et manœuvres insufflent depuis 2001 une indiscipline indéniable au genre de l’art action.

Guy Sioui Durand réfléchit et agit comme sociologue, commissaire et critique d’art de l’art actuel, dont l’art amérindien. Auteur de L’art comme alternative. Réseaux et pratiques d’art parallèle au Québec (1997), il est cofondateur de la revue Inter et du Lieu (Québec). Commissaire des événements L’Urbaine Urbanité III (Montréal) et Touche au centre Sagamie (Alma), il était l’invité de la IXe Biennale de La Havane (2006). www.siouidurand.org

3 Anne-Marie Ninacs, Alain Paiement. Le monde en chantier, Galerie de l’UQAM, Montréal, 2002.

4 Feintes_doutes + fictions. Réflexions sur la photographie numérique, sous la direction de Rodrigue Bélanger, collection J’ai vu, L’opposite, Québec, 2006.

5 Nicolas Bourriaud, Postproduction, Les presses du réel, Dijon, 2003.

6 Par la suite on le sait, la valeur d’attestation de la photographie documentant l’art action et, ces dernières années, les caméras vidéo

déclassant l’œil de l’appareil argentique comme preneurs de traces, scinderont ce rapprochement laboratoire.

7 Alain-Martin Richard, Performance au Canada, 1970-1990, en collaboration avec Clive Robertson. Éditions Intervention et Coach House Press, Québec, 1991.

8 Gilles Godmer, « L’art qui résiste », dans L’envers des apparences, Musée d’art contemporain de Montréal, 2005.