[17 septembre 2025]

Passages

Rencontres de la photographie en Gaspésie

15.07.2025 – 30.09.2025

Par Jean-Michel Quirion

D’un été à l’autre depuis 2009, les Rencontres de la photographie en Gaspésie s’imposent comme une destination incontournable à notre itinéraire culturel. Pour sa seizième édition, la manifestation propose la traversée du territoire sous la thématique du passage. Le titre au pluriel et plurivoque suggère des transitions et des traces d’existences. Les Rencontres sont en écho, une fois de plus, avec les paysages mouvants du littoral gaspésien, de même qu’en résonance avec les histoires et les mémoires de personnes qui y vivent, s’y inscrivent ou y sont en transit. La photographie est un art du passage. Au-delà de l’acte équivoque de regarder et de capter retentissent la lumière et le temps, éléments aux limites du saisissable.

Répartie dans la péninsule gaspésienne en onze lieux sur un parcours de plus de 500 km, l’édition 2025 se découvre comme une série d’intersections menant à des passages spatio-temporels. Au seuil du futur, les marques du passé sont visibles dans les failles du présent. Chaque œuvre immortalise, à sa façon, les pourtours (in)explorés de territoires, de temporalités et de corps. Parmi ce trajet migratoire, les six projets commentés ici permettent de percevoir autrement ce qui reste — au passage — invisible.

C’est dans le garage de la Gare de Matapédia, nouveau lieu hôte en 2025, que la Montréalaise Jocelyne Alloucherie présente HOBO, un film contemplatif de près d’une heure où se croisent des panoramas perdus, des lignes de rails de chemin de fer oubliés et des parcelles de corps marqués par l’absence. L’œuvre filmique, à la frontière de la photographie tant les plans exigent une observation fixe, convoque l’imaginaire du voyageur-vagabond : le « hobo ». Au siècle dernier, ce terme désignait une figure silencieuse de la mobilité, empruntant tour à tour des trains pour aller d’un point à un autre, en quête de travail. Ce nomade a inventé une écriture à décoder pour aviser d’autres personnes en déplacement des particularités d’un lieu déjà visité. Aujourd’hui, peu de traces de ce langage de transmission subsistent. Alloucherie ne documente pas ; elle évoque. Ici, la photographie en mouvement, comparable à une retranscription visuelle, devient la mémoire indicielle et lisible de ces passages invisibles. Dans la gare, nous sommes témoins de circulations clandestines en marge de l’histoire et notamment d’un système de signes en voie de disparaitre.

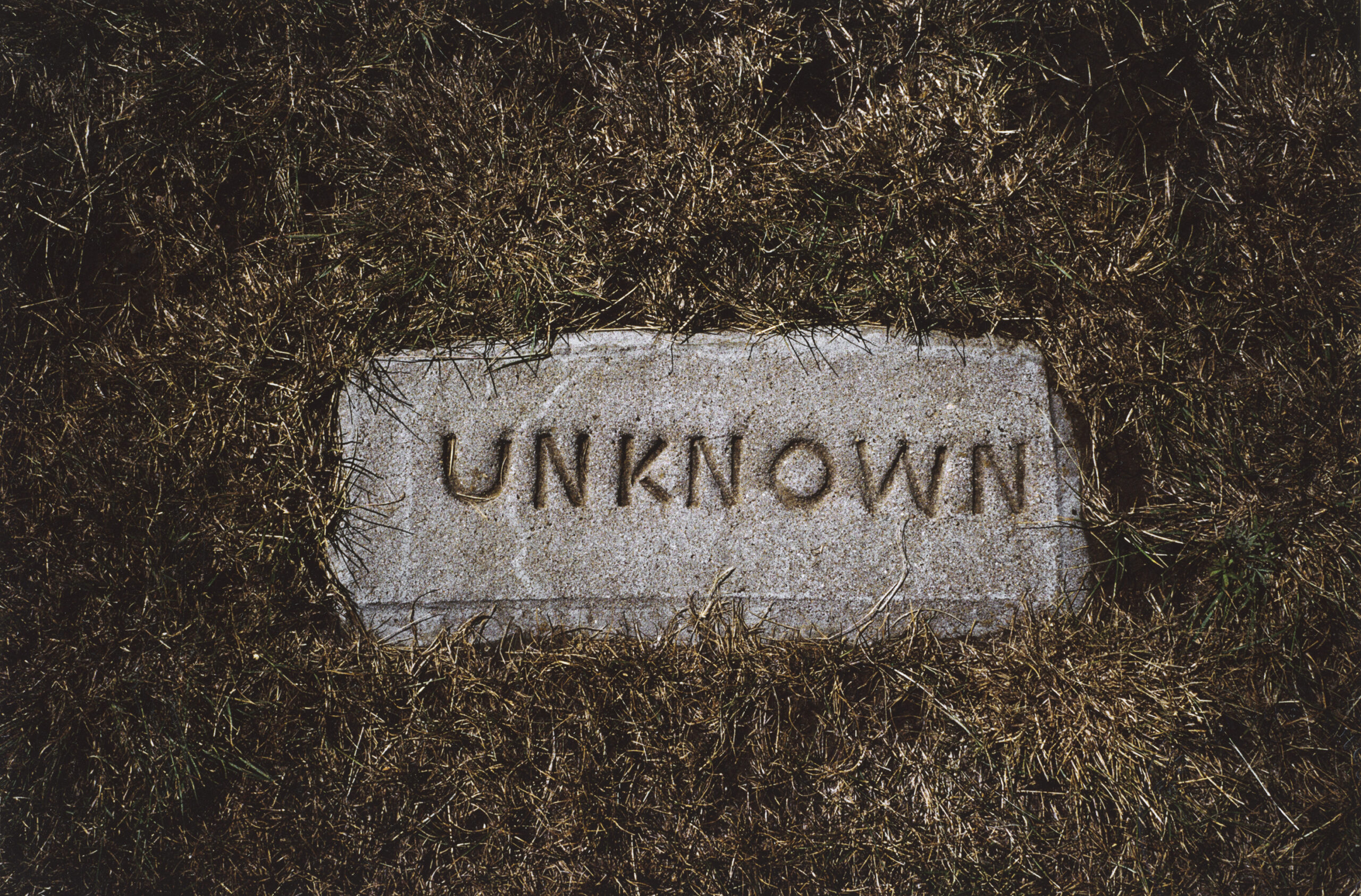

Au centre d’artistes Vaste et Vague, à Carleton-sur-Mer, se trouve l’exposition-publication évolutive Unknown, du Français Stéphane Duroy. Après avoir sillonné l’Europe, Duroy traversait l’Atlantique, il y a plus de vingt ans. Les États-Unis qu’il a explorés et documentés n’ont rien de l’image rêvée : c’est une terre d’exil. Il suit alors la route migratoire, de Coney Island à Butte, au Montana, là où l’oubli dépasse peu à peu, pour survivre, la mémoire du départ obligé. Pour lui, le pays de la liberté puise sa puissance et sa fragilité dans le culte des opportunités et l’illusion du « tout est possible ». Le rêve américain le ramène sans cesse aux paysages de faux espoirs. Depuis la parution du livre Unknown, en 2007, Duroy déconstruit, détruit et rebâtit celui-ci. Il taille, insère, superpose, évide, déchire, recolle, retire, découpe, juxtapose et réorganise des passages — des images —, ouvrant des brèches entre ce qui est imaginé et vu. Il fonde ainsi, par-delà les pages, un récit en tension, non linéaire et sans résolution, dans lequel persiste l’utopie de la fuite.

Sur la Promenade de la plage à Paspébiac, la Québécoise Ève Cadieux déploie l’installation j’ai vu le futur. Impressionnée enfant par les expositions universelles, Cadieux visitait à Montréal, dans les années 1980, les pavillons encore en place d’Expo 67. Ce sont les diapositives réalisées par son père en 1967 qui l’ont inspirée à échafauder cette recherche processuelle. Depuis plus d’une décennie, elle parcourt les continents afin de capter ces vestiges de la démesure, qu’ils soient délaissés ou réinvestis. Héritière du regard de son père, sa démarche documentaire pose un objectif critique sur les contradictions idéologiques de ces visions construites du futur. Cadieux excelle dans l’art de l’image comme palimpseste. Les architectures collectées sont montrées sur des stèles, comparables à des dalles tubulaires, disposées à la façon d’un cimetière. Ainsi, les images des immenses pavillons esseulés, laissés à l’abandon — ou parfois ravivés en sites touristiques —, deviennent autant de reliques d’avenirs mort-nés. Le public est convié à contempler ces ouvrages édifiés d’anticipation comme les épitaphes d’avancées qui n’ont eu lieu que momentanément — le temps d’une Expo.

Figure majeure de la photographie, le Montréalais Geoffrey James propose à Chandler une sélection d’images issues de son corpus Canadian Photographs. Présentées à l’extérieur sur des stèles rectangulaires, ses vues austères nous conduisent à même des endroits décentrés, sans narration, qui semblent omis des récits officiels du pays. James ne photographie pas notre identité nationale. Il saisit des zones grises balisées de silences : ce que nous ne voyons et n’écoutons qu’en partie. Lorsqu’il bifurque dans ces franges suburbaines, son attention est portée vers l’indifférence, pour accroître la présence, au moyen d’une documentation à rebours du pittoresque, des interstices de notre territoire, notamment des municipalités isolées, des communautés ignorées, des friches industrielles.

À la plage de Mont-Louis, l’Estrienne Kassandra Reynolds présente Plante père, une œuvre autobiographique et généalogique, centrée sur la filiation et l’enracinement. Pour elle, la photographie est un acte de transition, de passation et de commémoration. Les images disent tout. Elles exhument les silences. Ce corpus rend hommage à son père, toujours vivant, envers qui elle a une admiration profonde. Elle ratisse le jardinage comme métaphore du lien familial. En immortalisant son père horticulteur dans son jardin, elle capte la résonance entre le cycle des saisons, l’héritage effectif et des réminiscences jamais révolues. Le jardin, lieu d’éveil, devient les pages d’un album vivant dans lequel s’enracinent, se cultivent et se cueillent les souvenirs familiaux. Consciente de la finitude, l’artiste trouve dans chaque floraison la persistance de la présence de son paternel. Exposées sur des caissons directement plantés au sol, à la hauteur de l’herbe, les images semblent semées pour prendre vie.

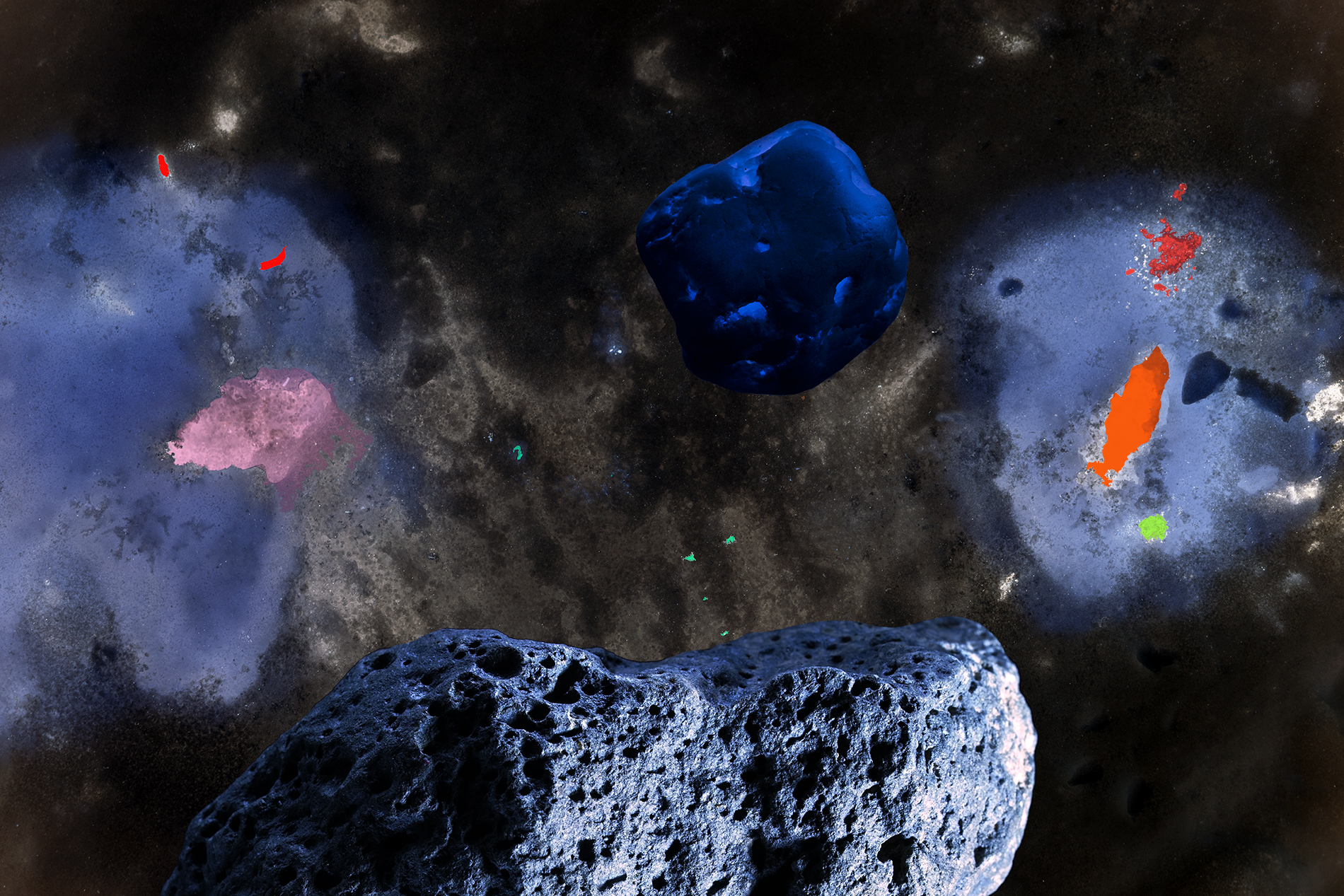

À des centaines de kilomètres de l’exposition de Jocelyne Alloucherie, l’exposition Je suis devenu le volcan rend hommage au regretté Reno Salvail (1947–2023), photographe-voyageur de Québec. Présenté au parc Alphonse-Couturier à Marsoui, aux abords du fleuve Saint-Laurent, en collaboration avec le centre d’artistes VU, le corpus dévoile un regard vaste sur des puissances cosmiques et telluriques. Salvail a consacré sa pratique à explorer les échelles extrêmes — des macrocosmes célestes et terrestres jusqu’au microcosme du corps. Les météorites, les volcans et les paysages périlleux marqués de phénomènes titanesques formaient pour lui une matière d’étude : du ciel à la terre, un monde à sonder pour le vivre et le comprendre. Le volcan est la métaphore d’un corps-magma. Atteint d’un myélome multiple, Salvail a transformé sa maladie en terrain de recherche. Les images incarnent ce lien entre le minéral et le vivant : le corps s’érode, devient cratère, puis sédiment.

Entre la dissimulation et la révélation de traces de vie, Les Rencontres nous emmènent ailleurs, par une séquence d’empreintes de soi et des autres sur un monde à la fois provisoire et perpétuel.

Travailleur culturel depuis plus d’une décennie, Jean-Michel Quirion cumule les expériences de gestion dans les centres d’artistes autogérés. En tant qu’auteur, il contribue régulièrement à des revues spécialisées comme Ciel variable, ESPACE art actuel et Vie des arts. À titre de commissaire, il a organisé plusieurs expositions ici et ailleurs, passant par Montréal jusqu’à Berlin, en Allemagne.

NOTES

1 Douze artistes ou collectifs ont fait partie des seizièmes Rencontres de la photographie en Gaspésie : Jocelyne Alloucherie, Ève Cadieux, Alessandra Calò et France Cayouette, Davide Degano, Stéphane Duroy, KAI Fusayoshi, Geoffrey James, Mélissa Longpré, Masako Miyazaki, Pépite & Josèphe, Kassandra Reynolds, Reno Salvail.