[Automne 2024]

L’atlas, un verbe

par Edward Pérez-González

[EXTRAIT]

À contre-courant des impératifs d’une époque marquée par l’accélération du temps, le démantèlement des concepts, l’interdiction systématique du doute et l’économie de l’attention, l’exposition Atlas, nébuleuses du Sphinx1 nous invite à ralentir, à prendre une pause. D’une simplicité assumée, loin des installations immersives numériques et des prétentions scénographiques en vogue, elle incite à la réflexion. Elle nous demande non seulement d’aiguiser notre regard, mais, surtout, d’éveiller notre perception, de voir l’invisible, d’y être sans le corps.

Au premier coup d’œil, nous semblons être en présence d’un atlas, recueil d’une panoplie d’images, de cartes géographiques et de documents pour en faciliter la compréhension. En réalité, nous assistons à la mise en œuvre étendue et profonde d’une cartographie d’événements2, d’un champ de forces3 comme toile de fond pour la production de singularités. L’entrecroisement des significations multiples et hétérogènes émerge. Un champ invisible de lignes invisibles. Un plateau de vecteurs qui se complètent et combattent, qui créent des alliances en en brisant d’autres, qui deviennent des mémoires du vécu et de l’imaginé.

Énigmes existentielles. Dans une première salle, la nébuleuse Questions adressées au Sphinx : l’épreuve, le désir, l’étonnement rassemble une vingtaine d’images et de textes donnant un ton exploratoire à l’exposition. Suzan Vachon joue avec les échelles du temps et de l’espace en les tordant, les jumelant, les opposant. Elle est consciente de ses limites et du défi qu’elle se lance. Elle nous prévient que l’exposition est remplie d’énigmes, telles que les grandes questions existentielles sur nous et sur l’univers. Elle puise chez Alberto Giacometti pour structurer son questionnement :

Notre activité n’est qu’une question continuelle à l’univers, qui est aussi nous-même. Pour chacun de nous, le monde est bien un sphinx devant lequel nous nous tenons continuellement, un sphinx qui se tient continuellement devant nous et que nous interrogeons5.

Parmi les textes présentés, il y a un extrait de L’autre, le Même de Jorge Luis Borges : « Comment la simple chronique des images pourrait-elle communiquer la stupeur, l’exaltation, les alarmes, la menace, l’euphorie qui ont tissé le rêve de cette nuit ? ». La commissaire accepte l’impossibilité d’accéder à la compréhension, et la difficulté de transmettre pleinement l’expérience à travers cet univers.

Un bras en flammes. Des mains couvrant les yeux illuminés d’un visage anonyme, d’autres se posant sur les côtés des joues de Pina Bausch. Le buste d’un athlète du monde classique et un autre d’un homme Navajo du début du 20e siècle. Des têtes intemporelles, parfois sans visage. Toutes ces images font partie d’un dialogue vivant. Paysages du cosmos, personnages et papillons s’entremêlent avec une photographie de la monographie Beside myself/Hors de moi, de Daniel Olson, dont une vidéo est présentée dans une salle attenante. Des constructions sémantiques ne cessent d’émerger, entre un paragraphe inspiré de Zénon dans L’œuvre au noir de Marguerite Yourcenar – « Je suis un, mais des multitudes sont en moi. Portée par l’étonnement. Accordez-moi la possibilité de m’égarer » –, et un extrait de la performance de Marie de Quatrebarbes, Pourquoi hanter les maisons, y vivre ensuite.

Cette section comprend le collage-vidéo Les braises de Maude Bertrand (2023), vestige silencieux d’une performance vocale réalisée pour l’exposition. On retrouve également la sculpture de Florence Viau, Ce que gardent les pierres (2021), qui s’inscrit entre matérialité et immatérialité et explore les tensions entre les médias anciens et contemporains. Inspirée par la pierre de Rosette, elle remet en question les archétypes de préservation de la communication et de la mémoire. Un monolithe, objet hybride, incarne à la fois la pérennité des formes sculpturales et la fragilité des images imprimées et des images numériques.

Un modeste espace est occupé par le dispositif d’écoute de l’œuvre du musicien et compositeur Isaiah Ceccarelli, Toute clarté m’est obscure (2021). La pièce suggère que la vérité réside dans les nuances. Organiques et élégants, ces nuages harmoniques, dont le titre est emprunté à une ballade anonyme du 14e siècle, offrent une introspection sur l’existence humaine. Une résonance profonde, où le langage devient le tissu même de la pensée créative, nous invite à embrasser la complexité d’une trame sonore où se croisent les mots chantés, les intermèdes scripturaux et les instants d’improvisation. Au fond de la salle, un écran projette une bande magnétique. En dessinant une rivière d’apparence infinie, les méandres de la bande deviennent presque un instrument de méditation. Sans le savoir, nous contemplons une représentation magnifiée en direct, fruit de l’activité d’une mystérieuse machine qui nous sera révélée ultérieurement dans l’exposition. Intensifiant l’expérience sensorielle, le bruit d’un papier qu’on froisse, dont l’origine est inconnue, remplit l’espace.

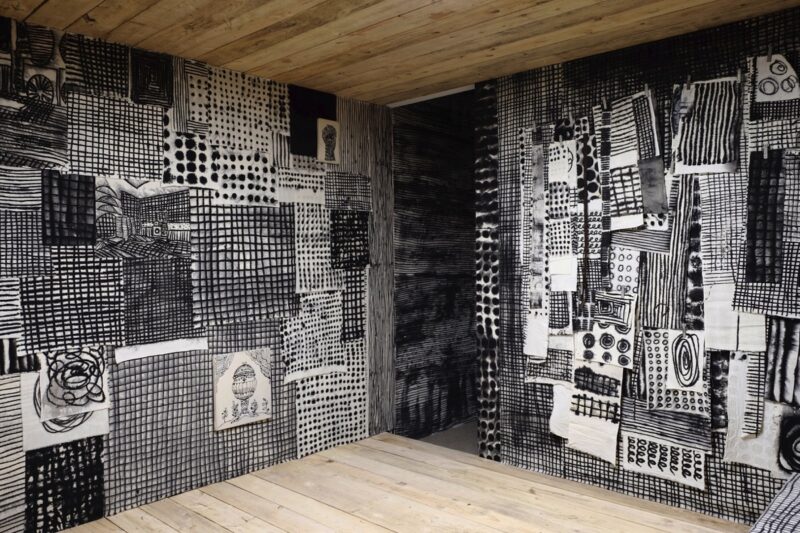

Topographie visuelle. Les quatre autres nébuleuses se partagent une grande salle où le parcours s’amorce avec Aux alentours (2023), de Jacynthe Carrier, une réflexion sur la nature éphémère des rencontres dans le flux de la vie. Dans cette vidéo, comme dans les eaux saumâtres du golfe et les eaux douces du fleuve Saint-Laurent qui se rencontrent et s’entremêlent, les moments capturés sur différentes berges se fondent dans un dialogue mouvant. L’installation de Marie-Claude Bouthillier, Dans le ventre de la baleine (2010–2015), fusion délicate du tactile et de l’optique, s’érige comme un refuge. Un habitacle enveloppant : Bouthillier y tisse une toile complexe de réalité et d’imagination. À mi-chemin entre la peinture et le dessin, une Vierge Marie est opposée à un personnage qui semble sorti d’un jeu de cartes. Cet univers pictural se déploie dans une petite salle aux dimensions sensorielles transcendantes. En égratignant l’espace, cette « machine à lignes » crée des textures et déclenche un jeu cinétique qui trouve écho dans toute l’exposition.

Le nombre d’images et de références présentées dans chaque section est tel qu’il serait impossible de toutes les nommer et encore moins de les décrire. De manière surprenante, Suzan Vachon parvient à fédérer une topographie opérative de trames visuelles et conceptuelles. La nébuleuse Incantations parle de la danse comme l’impératif des corps, où les dimensions corporelles, politiques, poétiques et intimes se chevauchent pour bâtir une résistance. La commissaire est présente de part en part de l’exposition, non seulement grâce à l’échafaudage conceptuel qu’elle réussit à articuler, mais aussi à travers son travail artistique. Elle entre également en scène en mettant en forme une œuvre de Frédérique Beaupré-Decoste, Archive Tournesols (2021), à partir d’éléments d’une précédente installation de l’artiste. Celle-ci, Hélianthes annuels ou fleurs de soleil (2020), est présentée à l’autre bout de la salle.

À l’abri des nébuleuses et disposées en îlots au centre de l’espace se trouvent des œuvres volumétriques de matérialités et de styles différents, soit une sculpture figurative de Vincent Lussier qui représente Atlas à travers la figure d’un enfant et une sculpture géométrique à caractère cinétique de Mélanie Dumas, Capturer l’insaisissable (2022), qui fonctionne, malgré sa corporalité statique, comme un dispositif de réverbération. Peaux (2023–2024), de François Rioux, regroupe deux éléments textiles : une cape reproduisant le motif de camouflage du Cryphia Muralis et une broderie d’une peau de phalène qui nous parlent, sans équivoque, de métamorphose. L’œuvre évoque une dynamique de séparation, d’autoprotection et d’adaptation.

La nébuleuse Nous explore le binôme Embrasser Embraser à travers une « réflexion sur notre rapport à l’autre et à la différence, à la fragilité et aux mystères qui nous lient ». La nébuleuse suivante, Archives des ténèbres, épreuve de la lumière, « s’intéresse aux multiples mémoires liées aux documents, aux archives, aux supports obscurs de l’image et du son ». Enfin, la nébuleuse Amor Mundi, quand nos yeux se touchent prend son titre des textes d’Hannah Arendt, Le concept d’amour chez Augustin, et de Jacques Derrida, Le toucher, Jean-Luc Nancy… quand nos yeux se touchent. Susan Vachon, maîtresse du tissage de l’hétérogène, met en collision ces idées. Elle prend d’Arendt l’idée d’un amour pour la réalité du monde et pour la condition humaine et, de Derrida, la notion du toucher dans sa relation avec la perception visuelle. Deux photogravures d’Alex Pouliot de 2020, Je me souviens (des premières morsures), sont accompagnées d’une citation de Roland Barthes tirée de La chambre claire. À proximité, la vidéo de Natacha Nisic, Plutôt mourir que mourir (2000), correspond à une quête sur les traces de la Première Guerre mondiale. Il s’agit d’une archéologie de la douleur quotidienne, ou d’une révision d’images et de textes afin de démêler les complexités d’un conflit dévastateur. En même temps, dans une sorte de contrepoint sémantique, l’artiste se pose des questions pour aviver le feu de l’empathie. Quelle est la couleur de la philosophie ? De l’histoire ? Des sentiments ?

Au fond de la salle, sur un petit écran monté sur un trépied, on trouve une autre intervention artistique de la commissaire. Susan Vachon traduit ici, sous la forme d’une incursion vidéo numérique, une œuvre de Martin Désilets, Matière noire, état 14 (2018), qui était à l’origine une impression sur aluminium d’une superposition d’œuvres visuelles empilées jusqu’à obtenir le noir complet. Cette tentative d’épuisement de l’acte photographique aboutit à un ensemble d’images chargées d’une telle vibration qu’elles peuvent être vues comme une représentation du cosmos. La puissance originelle du travail de Désilets est ainsi amplifiée. Sa résonance devient action.

On découvre ensuite la source du froissement de papier évoqué plus haut. Il s’agit de la vidéo d’Ismaïl Bahri, Revers (2017), une conversation entre l’univers du tactile et sa représentation. Un homme dont on ne voit pas le visage, possiblement l’artiste, est assis à une table. Ses mains s’acharnent à faire et à défaire une boule de papier avec une page de magazine dans une tentative de cacher et découvrir son contenu. À travers cet acte répétitif, presque rituel, le papier sur lequel sont imprimées des représentations de corps idéalisés s’effrite en fine poussière que l’on voit comme une émanation vaporeuse. À côté, un diapason monté sur une boîte lumineuse est accompagné d’un dispositif d’écoute. Une installation sonore de Nicolas Bernier de 2014, Frequencies (a/archives), met en contact les sons et la matière tangible, en quête d’équilibre entre le rationnel et le sensoriel. Dans une petite salle adjacente, la vidéo de Daniel Olson, Take Five (2004), où des miroirs reflètent l’image d’un homme qui fume une pipe sous cinq angles différents, explore les idées d’originalité et de reproduction.

L’exposition se termine avec l’installation de Sébastien Cliche, Le sommeil trouble de l’opérateur (2015). Fascinante, l’œuvre explore la mécanique du contrôle et du relâchement. Dans un ballet incessant, un mécanisme laisse la bande magnétique s’échapper et glisser sur une pente métallique, formant des arabesques fugitives en contrebas. Au cœur de l’installation, un magnétophone à bobine, habituellement symbole de préservation de la mémoire, est transformé en agent de désordre. Ce sentiment de perte de contrôle semble donner naissance à des processus d’autorégulation, comme une méditation poétique sur les paradoxes de la spontanéité. On découvre alors la mystérieuse machine qui produisait la vidéo du début de l’exposition. Une caméra et un écran dévoilent l’essence même de ce dilemme philosophique. La figure fictive d’un opérateur incarne la tension entre l’ordre et le désordre. Sa surveillance invisible est essentielle pour maintenir l’harmonie fragile du système.

Avec un ton philosophique, l’exposition se révèle comme un paysage excité. Cette mise en scène, intelligente et profonde, fonctionne comme un laboratoire aux questions les plus fondamentales. Empruntant aux grands maîtres et aux écoles de pensée, Suzan Vachon déclenche, de manière très personnelle, des dispositifs d’interpellation du savoir et les présente avec générosité. Son jeu met sur un pied d’égalité les échelles cosmiques et humaines. On pourrait se demander si, pour elle, ces échelles existent vraiment. Elle invente des atlas dans des atlas, qui se répliquent inépuisablement. Une question demeure : ces atlas sont-ils des verbes?

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 127 – SŒURS, COMBATTANTES, REINES ] [ L’article complet en version numérique est disponible ici : L’atlas, un verbe]

NOTES

1 L’exposition est un projet choral et transdisciplinaire de l’artiste-commissaire Suzan Vachon, présenté au Musée d’art contemporain des Laurentides entre le 28 janvier et le 28 avril 2024.

2 Comprenons ici l’idée d’événement à partir de la perspective de Gilles Deleuze et Félix Guattari.

3 Champ de forces du point de vue de la métaphysique leibnizienne.