Par Robert Fones

Enfant, j’ai découvert grâce à un livre sur le dessin animé offert par ma mère qu’on pouvait déformer ou exagérer le corps d’un personnage pour exprimer la stupéfaction ou la frayeur. Je revois très nettement une illustration du livre, montrant un personnage dont les yeux jaillissaient de leurs orbites, dont la mâchoire tombait jusqu’au nombril et dont tout le corps était étiré en longueur. J’observais aussi cet effet de déformation dans les dessins animés que je regardais à la télévision après l’école. Je me souviens de Wile E. Coyote qui essayait de faire tomber un rocher sur Roadrunner, sans s’apercevoir que ses propres pieds étaient attachés au rocher. Le rocher et les pieds de Coyote tombaient au fond du canyon, tandis que sa tête restait au bord du précipice, le temps qu’il comprenne l’étendue de son erreur… C’est sans doute la raison pour laquelle, lorsque j’ai vu pour la première fois 1956, une lithographie de Michael Snow réalisée en 1974, je l’ai lue comme une séquence de dessin animé.

La structure de 1956, une grille de quatre images sur quatre, suggère une séquence qui peut être lue de gauche à droite à partir du haut, selon le sens conventionnel de lecture d’un texte ou d’une planche de bande dessinée. La forme de chaque case (terme qui désigne, en bande dessinée, les images d’une planche) évoque un écran de télévision rectangulaire aux coins arrondis, typique des années 1950, et montre une chaise moderniste en tubes d’acier pliés, posée sur un tapis persan. Quelque chose est branché dans une prise murale, probablement le projecteur qui éclaire la chaise et crée une ombre sur le mur voisin. Mais chaque image est différente.

Dans la première case, en haut à gauche, l’image est normale, alors que toutes les images suivantes sont déformées à des degrés divers. Dans la seconde case, la chaise semble réagir à quelque chose qui se trouve devant elle ; son dossier s’étire jusqu’en haut de l’écran. Puis, dans la troisième case, la chaise étend son pied droit vers le bas ; elle plie ses deux pieds vers l’arrière dans la quatrième case ; en case cinq, elle étend son pied gauche vers le bas. Les déformations deviennent plus importantes à mesure que la séquence se poursuit, les deux cases en bas à droite étant les plus déformées.

Snow a obtenu cet effet, m’a-t-il expliqué lorsque je suis allé lui acheter la lithographie, en approchant un aimant d’un moniteur vidéo qui affichait l’image d’une chaise. L’aimant faisait dévier l’alignement du canon à électrons, ce qui déformait l’image sur l’écran. Cela semble relativement simple, mais, comme souvent dans l’œuvre de Snow, la situation est plus complexe qu’il n’y paraît. En déformant l’image, il attire notre attention sur des procédés cachés et des dispositifs invisibles. Comme pour signaler cette manipulation, sa séquence de seize cases est imprimée en rouge sur fond noir, ce qui crée une distanciation avec les images vidéo d’origine, en noir et blanc. Il est évident que ces images proviennent d’un moniteur des années 1970, car les lignes de balayage horizontales sont visibles dans chacune des cases en forme d’écran de télévision. Ces lignes de balayage sont caractéristiques du tube cathodique, la technologie de génération d’images vidéo communément répandue il y a quarante ans.

Avant que l’image de la chaise et de son environnement s’affiche sur l’écran vidéo, il a fallu la tourner avec une caméra vidéo. La caméra vidéo et le moniteur étaient probablement reliés en circuit fermé : l’image qui apparaissait sur l’écran était donc projetée en direct. Ensuite, Snow ou un assistant a déformé l’image en approchant un aimant du moniteur. L’image déformée a dû ensuite être figée à l’écran ou photographiée pour obtenir les seize images utilisées dans l’œuvre finale. Snow a fort probablement utilisé un appareil photo classique ou un Polaroid (l’artiste en avait aussi un et l’utilisait à cette époque) pour réaliser au moins seize images plus ou moins déformées. Les images qui apparaissent dans le tirage final font donc partie de la énième génération de reproductions d’images transférées de la caméra vidéo au support papier en passant par le moniteur, la pellicule négative ou le tirage Polaroid, le tirage photo, le montage de négatifs et la plaque d’impression d’une presse offset.

En reconstruisant le processus de création de l’œuvre, on voit émerger quelques points obscurs. Pourquoi la main tenant l’aimant n’est-elle pas visible dans l’œuvre finale ? Était-elle à côté du moniteur lorsque les photos ont été prises, ou a-t-on utilisé une autre méthode pour figer et saisir les images déformées ? La caméra vidéo filmait-elle un endroit où se trouvaient une chaise, un tapis et un projecteur, ou bien une photographie noir et blanc de cette scène ? Dans les deux cas, on obtiendrait cette même image à l’écran. Si 1956 nous révèle beaucoup de choses sur son processus de création, certains détails restent mystérieux, et c’est en partie ce qui rend l’œuvre si intrigante.

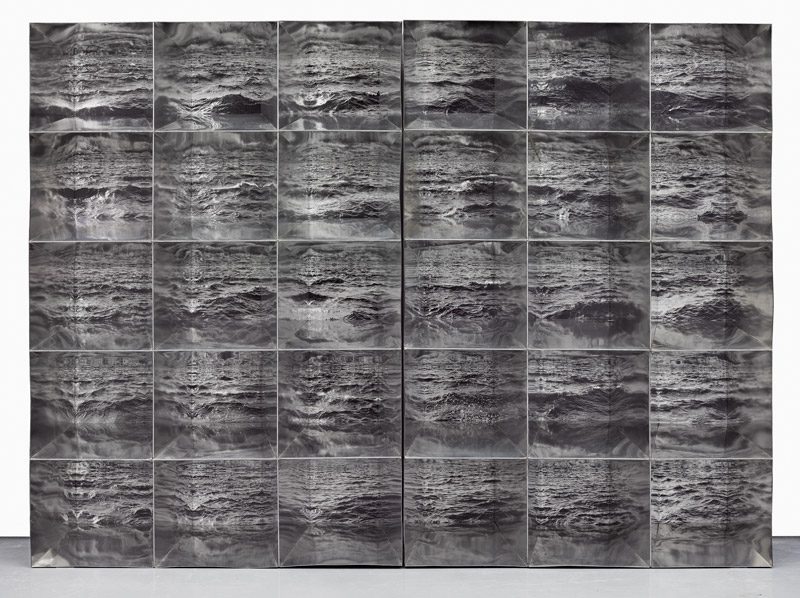

Snow a utilisé des grilles ou des séquences de photographies dans plusieurs œuvres antérieures à 1956 ou produites à la même époque. La structure de 1956 est similaire à celle de la sculpture photographique Atlantic (1967). Ici, trente photographies de l’océan Atlantique se superposent en cinq rangées de six images à l’intérieur d’une structure en acier. Dans ces deux œuvres, les subtiles variations d’une image à l’autre donnent à penser qu’elles représentent des moments différents, tout en indiquant vraisemblablement que l’appareil était posé sur un trépied, que l’éclairage n’a pas été modifié, et que les clichés ont été pris à des intervalles relativement rapprochés.

Snow a également choisi, dans les deux œuvres, de disposer les photos en rangées superposées, offrant ainsi aux spectateurs la possibilité de les voir comme des moments indépendants ou successifs. Rien n’atteste d’ailleurs qu’elles se succèdent en ordre chronologique, depuis l’image du coin supérieur gauche jusqu’à celle du coin inférieur droit. Les photographies d’Atlantic se ressemblent au point de brouiller l’impression d’une chronologie. En revanche, dans 1956, l’image du coin supérieur gauche n’est pas déformée, ce qui suggère une lecture séquentielle à partir de cette image et suivant le sens habituel de la lecture, de gauche à droite à partir du haut. Une autre différence significative entre Atlantic et 1956 est le fait que l’océan change sans cesse : chaque image d’Atlantic est unique. Dans 1956, les images sont visuellement différentes, mais le décor, composé d’une chaise, d’un tapis et d’un projecteur, est statique.

Durant les sept années qui séparent Atlantic de 1956, les préoccupations de Snow ont changé. La plus récente des deux œuvres, 1956, est une image modifiée, obtenue par une longue série de médiations technologiques entre la scène originale et l’image finale, qui met en évidence son propre processus de création. D’autres œuvres créées la même année que 1956 partagent ces caractéristiques.

Red 5 est un document photographique de sa propre création. Celle-ci commence avec la photographie grand format d’une surface rouge dont le bord supérieur est éclairé par un reflet diffus. Chaque photographie subséquente est placée sur la photographie originale grand format. La première de la série, probablement un Polaroid, montre seulement la surface rouge et la zone plus claire. Chacune des photographies suivantes comprend des images plus petites des photographies précédentes. Ce sont les différences d’échelle qui nous révèlent les étapes du processus. La question de l’échelle passe généralement inaperçue lorsqu’on regarde une photographie, mais Snow souligne ici le fait que la photographie modifie l’échelle du réel. Les petites photographies ont été déplacées après chaque prise de vues : ce qui nous apparaît initialement comme un document d’accumulation s’avère être la trace d’une intervention.

La séquence de Polaroids révèle l’intervention de l’artiste sur la position des clichés : il suffit de comparer les derniers avec les précédents. Les quatre Polaroids légèrement incurvés figurant dans la photographie d’ensemble projettent des ombres qui proviennent visiblement d’une même source lumineuse, ce qui suggère que le reflet de la photographe originale vient d’une véritable source de lumière. Dans 1956, au lieu de manipuler physiquement des Polaroids, Snow a manipulé l’image elle-même durant sa transmission vidéo. Le processus de création est implicite, au lieu d’être explicite, comme il l’est dans Red 5.

Dans Light Blues (qui date également de 1974), Snow documente le processus de création de l’œuvre et recrée le dispositif qu’il a mis en place pour sa réalisation. Light Blues consiste en vingt photographies d’un panneau bleu sur lequel Snow a projeté une lumière à travers différents filtres de couleur. Il a ensuite placé sur le panneau bleu chacune des vingt photographies effectuées avec dix filtres différents, disposées en quinconce comme des briques, sur quatre rangées. La configuration projecteur/sujet est similaire à celle de 1956, sauf que, dans Light Blues, Snow a photographié son installation pour inclure le projecteur dans l’image finale.

Dans beaucoup de ses œuvres réalisées au début des années 1970, Snow utilise son matériau visuel d’une façon qui amène les spectateurs à douter de la nature de ce qu’ils sont en train de regarder et à prendre conscience du processus cognitif qui sous-tend la compréhension de l’œuvre. Snow parsème volontairement ses œuvres d’indices trompeurs et de pirouettes visuelles qui nous empêchent de résoudre certaines de ces questions rapidement, nous encourageant ainsi à les examiner de plus près. Comme on l’a vu plus haut, l’image originale de 1956 peut provenir d’une caméra vidéo ayant filmé un décor en trois dimensions ou une photographie de cette scène. Les images déformées ont peut-être été disposées dans l’ordre où elles ont été prises ou stratégiquement pour donner l’impression d’une évolution. La chaise étant fabriquée à partir de tubes métalliques qu’on a déformés, Snow fait-il ici un jeu de mots visuel à propos de ce procédé industriel à travers son intervention qui déforme l’image de la chaise ?

Un poème provenant d’un recueil d’écrits de Michael Snow, intitulé simplement Poem1, pourrait également éclairer notre lecture de 1956 :

C’est resté

Là où je l’avais vu

Puis cela s’est déplacé un tout petit peu

Vers la gauche puis deux fois plus

Loin et à nouveau encore plus loin.

C’est

Disparu

Puis à peine

Un coin juste une toute petite partie

Fut visible si l’on s’approchait

Vraiment tout près

Et puis tout aussi

Imperceptiblement

Ce n’était

Plus là.

Ce poème fut écrit en 1957 et présente d’intéressantes similitudes avec l’œuvre 1956. Ce texte évoque un changement ainsi que la perception de ce changement, ou de ce déplacement. À la fin du poème, le sujet de ce changement disparaît, et la perception aussi. De la même façon, la chaise de 1956 est parfois déformée au point qu’on n’y reconnaîtrait pas une chaise, mais elle revient ensuite à un état moins transformé où sa forme est reconnaissable. Dans le poème, Snow présente un scénario de perception subjective, dans lequel la personne qui regarde est témoin d’un changement et doit déterminer par elle-même ce dont il s’agit, en examinant de près le phénomène. Dans 1956, certaines images seraient incompréhensibles sans les images adjacentes qui montrent la chaise et son environnement dans une configuration relativement normale. Le changement est mesuré non par une perception continue, comme dans Poem, mais grâce à une analyse comparative.

Snow est un artiste à l’humour malicieux, qui a souvent animé des objets dans le cadre de sa pratique. L’une de ses figures emblématiques les plus connues, la « femme qui marche » (Walking Woman), est une silhouette stylisée qu’il a reprise en peinture, en sculpture, en photographie, en installation in situ et en dessin, et qu’il a parfois déformée. La chaise de 1956 subit une sorte d’animation qui la transforme également en un personnage. Avant son apparition dans 1956, la chaise était déjà une vedette, puisqu’on la voit au bout du studio new-yorkais de Snow lorsqu’il effectue le lent zoom de son film Wavelength (1967). Elle figure également dans la séquence de la « chaise qui rit » du film Rameau’s Nephew by Diderot (Thanx to Dennis Young) by Wilma Schoen, auquel Snow a travaillé entre 1972 et 1974. Dans cette scène, dont la configuration est très similaire à celle de 1956, la chaise en tubes d’acier pliés est éclairée par une source de lumière unique qui projette son ombre sur le sol et sur le mur derrière elle. Un micro posé sur un tabouret est installé devant la chaise, et l’on entend l’enregistrement d’une voix masculine en train de rire. On peut percevoir la chaise comme le personnage principal en train de rire à la manière d’un être humain, comme la cible d’un rire humain moqueur, ou comme le substitut de l’humain absent dont on entend le rire.

Pour Snow, la caméra et l’appareil photo sont souvent des présences subjectives. Tout comme Wavelength est, pour ainsi dire, dépourvu de protagonistes humains (sauf au début du film), 1956 n’en comporte aucun. Peut-on dire qu’en braquant ainsi un projecteur sur la chaise, celle-ci devient l’agent actif de cette séquence, comme dans Rameau’s Nephew ? Ou bien est-ce Snow, le sorcier caché derrière le rideau, qui est le principal protagoniste de cette œuvre ? L’invention de la chaise en tubes d’acier pliés est attribuée à Mart Sam, un architecte hollandais vivant à Berlin dans les années 19202. Se pourrait-il que cette innovation technologique soit apparue à l’époque comme une déformation de la chaise conventionnelle à quatre pieds ? Pourquoi Snow a-t-il décidé d’utiliser ce type de chaise dans 1956 plutôt qu’une chaise plus conventionnelle ? La chaise en tubes d’acier pliés répondait peut-être mieux à ses besoins. Sa forme géométrique sobre, constituée de plans verticaux et horizontaux, la rend particulièrement compatible avec les lignes de balayage horizontal du tube cathodique. Cette structure plane révèle la déformation de l’image mieux que ne le ferait une chaise conventionnelle. L’ombre, plate, de la chaise sur le sol et le mur voisin présente une déformation parallèle, mais différente, de cette forme.

Étant donné la prédilection de Snow pour les jeux de mots, il pourrait y avoir ici un jeu sur le tube d’acier dont la chaise est constituée, et le tube cathodique qui transmettait son image. Snow faisait peut-être aussi allusion à la sérigraphie d’Andy Warhol Twelve Electric Chairs, réalisée en 1964, à l’époque où Snow vivait et travaillait à New York. Par contraste avec l’image figée, austère et répétitive de Warhol, la chaise de Snow semble subir une sorte d’électrocution. La grille photographique était un format récurrent dans l’art minimaliste et l’art conceptuel ; de nombreux autres artistes tels que Sol Lewitt, Robert Smithson, Roy Kiyooka et N. E. Thing Company élaboraient des grilles d’images répétées, séquentielles ou apparentées, qui reflétaient la nature séquentielle des médiums filmique et photographique.

Le moniteur vidéo sur lequel s’affichait l’image d’origine de 1956 utilisait visiblement le tube cathodique. L’avant du tube, l’écran, est recouvert de particules phosphorescentes qui s’illuminent lorsqu’elles sont frappées par des électrons projetés par le canon à électrons situé à l’intérieur du tube. Contrôlé par des aimants qui sont disposés autour de lui, le canon effectue constamment des allers et retours, en rangées superposées, créant ainsi une image composée de centaines de lignes (habituellement environ 525) d’éléments phosphorescents « allumés » ou « éteints ». Lorsque je regarde un vieil écran de télévision noir et blanc, je n’ai généralement pas conscience du canon à électrons qui crée l’image en permanence sur le verre. Le canon à électrons balaie l’écran si rapidement qu’on ne le voit pas bouger, et l’on n’a donc pas conscience du renouvellement constant de l’image. C’est seulement lorsque l’écran est photographié (comme l’a fait Snow dans 1956) que les lignes de balayage deviennent apparentes, révélant le procédé qui génère les images.

Il y a donc une forme inattendue de production industrielle qui a lieu jusque dans le tube cathodique d’un vieux téléviseur (que presque plus personne ne regarde aujourd’hui, maintenant que nous avons des écrans ACL ou plasma). Dans 1956, le canon à électrons projette vers l’écran, de nombreuses fois par seconde, une image de la chaise (ou plutôt de toute la scène, y compris le tapis, le projecteur, la prise et la chaise). Cette image, composée d’électrons, s’envole donc à travers le tube cathodique, augmentant en taille à mesure qu’elle approche de l’écran, où elle laisse une trace visuelle chaque fois que les électrons frappent les luminophores de l’écran. Et parce que le canon à électrons doit déposer cette image ligne par ligne, l’image qui vole à travers le tube cathodique est en réalité tridimensionnelle et déformée – comme des particules de peinture volant dans l’espace vers une toile – jusqu’à ce qu’elle atteigne l’écran et ait un aspect reconnaissable. Celle-ci est renouvelée si rapidement que nous voyons l’image –, lorsqu’elle est animée – en continu, tout comme les images successives d’une pellicule forment à nos yeux une séquence continue lorsque nous regardons un film.

Snow semble attirer notre attention sur certains aspects techniques intervenant dans la création de cette œuvre, afin de nous montrer comment le produit fini a été obtenu. La déformation de l’image (provoquée par un aimant) résulte d’un procédé similaire à celui qui est employé pour créer une image dans un moniteur vidéo (la bobine magnétique qui fait converger le faisceau d’électrons). Le curieux effet de moiré et de vagues, visible dans la plupart des images de 1956 une fois manipulées par Snow et son aimant, attestent également des particularités du tube cathodique. La suite de transformations que subit l’image répétée indique le passage du temps, ne serait-ce que du temps nécessaire pour déplacer l’aimant qui les crée. Les lignes de balayage visibles sur l’image imprimée révèlent que l’image originale a été produite par le canon à électrons d’un tube cathodique. La couleur rouge des cases en forme d’écran de télévision indique que l’image finale a été imprimée à l’encre rouge : c’est ce qui en fait un imprimé. Le procédé d’impression implique une trame de similigravure, méthode couramment employée pour transposer des images photographiques en tons continus, en points de tailles variables qui, juxtaposés, forment l’image imprimée. Autrement dit, si nous regardions cette lithographie avec une loupe, nous verrions apparaître les points de trame au sein de chaque ligne de balayage.

Dans 1956, Michael Snow a mis en place un scénario qui rappelle la fameuse allégorie de la caverne, par laquelle Platon illustrait, dans La République, la nature de la conscience. Dans les deux situations, les objets réels sont invisibles aux spectateurs, tout comme la construction qui permet ces projections illusoires. L’image que nous voyons, lorsque nous regardons 1956, a subi de nombreuses permutations technologiques. Ces modifications nous amènent à mettre en doute la réalité de ce que nous voyons dans l’image imprimée. Le dispositif que Snow a mis en place reproduit ce qui se passe à l’intérieur du tube cathodique placé dans le moniteur vidéo et, dans une certaine mesure, ce qui se passe à l’intérieur de l’œil. Dans 1956, la lampe illumine la chaise en projetant son ombre derrière elle. Comme dans la caverne de Platon, il y a l’objet réel et l’ombre de l’objet, projetée sur un mur. Chez Platon, le spectateur ne voit pas l’objet lui-même. Chez Snow, le spectateur peut voir à la fois l’objet et son ombre. Dans l’œuvre de Snow comme dans l’allégorie de Platon, la nature de ce que nous prenons pour la réalité n’est qu’un facsimilé des objets réels qui ont généré ces reproductions.

Cette œuvre contient également plusieurs types de « visions », humaines ou technologiques. Le projecteur « voit » la chaise en l’éclairant. C’est le postulat d’une vision émettrice, proposé par le philosophe de la Grèce antique Empédocle, selon lequel nous voyons parce que des particules de lumière rayonnent depuis nos yeux. Du point de vue de la lampe, il n’y a pas d’ombre, seulement une scène uniformément éclairée. La caméra vidéo, installée à gauche du projecteur, « voit » l’ombre projetée par celui-ci et la saisit en vidéo. Le canon à électrons « voit » l’image inversée qu’il projette vers l’écran à l’intérieur du tube cathodique. L’appareil photo à pellicule, qui enregistre les images déformées sur le moniteur, « voit » à travers sa propre lentille et fixe l’image sur un négatif. Chaque image placée dans la grille de l’œuvre finale, issue de toutes ces « visions » accumulées, permet au spectateur de voir simultanément (par son organe de la vue) des images qui ont été produites de façon séquentielle.

Enfant, lorsque je lisais des bandes dessinées, j’étais souvent conscient du fait que les personnages étaient prisonniers de leur monde en deux dimensions. Ils ne pouvaient pas sortir de leurs cases, et nombre d’entre eux étaient limités à quelques positions standard. Par exemple Nancy, personnage créé par le bédéiste Ernie Bushmiller dont le style particulièrement minimaliste me plaisait beaucoup, était dessinée uniquement de profil, de trois quarts et de face. En tant que lecteur, je ne pouvais me rapprocher de la « fenêtre » des cases pour apercevoir l’univers des personnages. Je ne pouvais pas entrer dans leur monde, et ils ne pouvaient pas entrer dans le mien. La chaise de Snow est peut-être, elle aussi, prisonnière de sa séquence en seize cases, et lutte contre sa propre image figée pour s’auto-animer. D’un autre côté, peut-être la chaise réagit-elle au monde qui s’étend au-dehors de l’univers familier du petit tube cathodique où elle se trouve : elle serait alors semblable à l’être humain tiré de la caverne de Platon et confronté au monde « réel », incapable de l’accepter, ou de l’appréhender.

Traduit par Emmanuelle Bouet

Robert Fones est un artiste en arts visuels vivant à Toronto. La Olga Korper Gallery lui a consacré plusieurs expositions, dont la plus récente en octobre 2014. En 2011, il a reçu le Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques. Fones est l’auteur de nombreux articles sur l’art et le design, notamment pour Canadian Art, C Magazine, Parachute, Vanguard et Azure. Il a publié plusieurs livres d’artiste chez Coach House Books et Art Metropole.

2 www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=769 (consulté le 11 mars 2015).