[Hiver 2019]

Par Érika Nimis

Chaque été depuis 2010, les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie font littéralement pousser de l’art photographique dans les parcs, sur les plages, dans les forêts, conviant les visiteurs à une véritable chasse aux trésors le long de la mythique route 132.

À chaque édition, cette aventure photographique et humaine est ponctuée de plusieurs évènements publics : projections, discussions avec les artistes, présentations de livres, le tout dans une atmosphère conviviale, intime, propice à l’échange, à l’opposé des grand-messes de la photographie.

Sous le thème du chaos, cette neuvième édition1 propose, dans une scénographie renouvelée2, quinze expositions dont cinq sont issues de résidences artistiques initiées par les Rencontres. Prenant le contrepied des images-chocs du photojournalisme, la sélection de cette année, d’une grande cohérence, explore les traces du chaos qui marquent des territoires façonnés autant par les soubresauts de l’histoire que par les dérives du capitalisme.

Au Québec, ce chaos, souvent vécu de manière souterraine, hante les territoires autochtones du Nord. Le réalisateur Éli Laliberté les a parcourus, en tournant un « road vidéo-trip » pour les besoins d’une pièce de théâtre, La Cartomancie du territoire de Philippe Ducros, jouée à Montréal au printemps 2018. Un extrait de ce texte « coup de poing » a été lu publiquement à Carleton-sur-Mer le soir du 17 août, accompagnant les images de Laliberté qui disent les meurtrissures de ces territoires. Sur le même sujet, l’approche documentaire et humaniste d’Elena Perlino met en avant la résilience des communautés innues et naskapies auxquelles elle rend hommage dans une série photographique accompagnée d’une vidéo où sa caméra écoute à hauteur d’homme, Indian Time, présentée à Gaspé, puis à Matimekush-Lac John et Montréal dans le cadre de la programmation satellite.

Toujours à propos de ce « chaos souterrain », alimenté par une longue histoire d’exploitation des territoires et des communautés, la série Le vent est tombé de Myriam Gaumond, présentée à Caplan, parcourt les rues de Murdochville, ville minière prospère dans les années 1950–1970, devenue ville fantôme depuis les années 2000, reconvertie en station de ski l’hiver… Si Murdochville est aujourd’hui vidée de sa vie, cette désolation est pourtant adoucie par la nostalgie des temps meilleurs, incarnée par les récits et les photographies de famille que les femmes de mineurs ont confiés à la photographe.

Autres lieux, autres chaos. Dans Welcome to Camp America: Inside Guantánamo Bay (2016) présenté à Percé, Debi Cornwall, ex-avocate des droits civiques, scrute sans manichéisme l’envers du décor médiatique de cette base militaire devenue tristement célèbre. Malgré une censure drastique, elle parvient, au prix de recherches fouillées et de détours subtils, en photographiant des lieux et des objets a priori anodins, à montrer l’enfer carcéral (une « chaise d’alimentation » pour gréviste de la faim, une salle de projection pour « prisonnier modèle »). Son but est avant tout de réhabiliter des innocents anéantis par leur détention arbitraire qu’elle a pu rencontrer et photographier (de dos), une fois libérés.

Dans le parc de Forillon, Nadav Kander développe une « esthétique de la destruction » avec sa série en couleurs, Dust (2014), projet réalisé au Kazakhstan, dans le décor post-apocalyptique du polygone de Semipalatinsk, site d’essais nucléaires des années 1950–1960, qui abrite désormais la ville militaire de Kurchatov, contaminée et en partie abandonnée, comme figée dans le temps de la guerre froide.

Depuis 2014, Youri Cayron et Romain Rivalan (Demandez aux oiseaux, présenté à Paspébiac) pointent les aberrations urbanistiques en Israël et en Palestine, où l’architecture est un outil à la fois de survie et d’oppression. Dans cette terre de migrations, les oiseaux sont paradoxalement les seuls êtres non soumis aux frontières, ceux qui par conséquent ont accès à toutes les versions de l’histoire de part et d’autre du mur.

Les frontières physiques et mentales qui génèrent le chaos sont un thème récurrent dans les œuvres présentées, si bien qu’un lien se tisse, qu’un dialogue s’établit entre toutes les expositions parcourues. À Chandler, l’installation de Daniel Schwarz, inspirée de son livre accordéon (présenté fin 2017 dans l’exposition Frontera à l’Institut canadien de la photographie), reconstitution du tracé de la frontière entre les États-Unis et le Mexique d’après un montage d’images satellite de Google Maps, s’offre littéralement à nos pieds, telle une épine dorsale, nous invitant à la franchir, à la parcourir, à réfléchir. Sur le même sujet, la série Borderline d’Andreas Rutkauskas (à New Richmond) documente les no man’s lands sous surveillance de la plus longue frontière terrestre au monde entre les États-Unis et le Canada.

Si les satellites de Google permettent aux artistes d’observer l’infiniment grand, d’autres techniques comme la photogrammétrie leur permettent de scruter des espaces plus confinés. Les dispositifs poético-expérimentaux (Météores) de François Quévillon, présentés au parc de Miguasha, sont le fruit d’une résidence in situ où l’artiste s’est offert un voyage intersidéral dans les paysages géologiques de la région.

Dans un esprit différent, Mathilde Forest et Mathieu Gagnon, dans Red Hook : fragments et empreintes (à Bonaventure), ont détourné ce procédé pour examiner la transformation du patrimoine architectural d’un ancien quartier industriel de Brooklyn à la merci des promoteurs.

Autre « artiste géologue », cette fois-ci du monde numérique, Isabelle Gagné, dans Stratotype Digital-ien, insuffle du chaos dans les paysages québécois, à partir d’un robot informatique autonome qui a la particularité de recomposer de manière aléatoire des images de paysages compilées grâce un dispositif numérique collaboratif, produisant à l’arrivée un opuscule pour chacune des dix-sept régions du Québec.

Aux antipodes des expérimentations numériques d’Isabelle Gagné, mais tout aussi adepte de « l’extrême photographique » et présenté, lui aussi, au centre d’artiste Vaste et Vague à Carleton-sur-mer, Martin Becka fabrique ses négatifs, photographie à la chambre grand format et tire dans sa chambre noire. Le tout dans la lenteur. Lors de sa résidence, il a parcouru le tronçon de chemin de fer entre Matapédia et Gaspé qui, suspendu depuis 2013, est envahi progressivement par les herbes, revisitant ainsi l’histoire du train en lien étroit avec l’histoire économique et celle de la photographie argentique.

À Marsoui, Janie Julien-Fort révèle aussi, d’une manière à la fois aléatoire, sauvage et poétique, un chaos généré par des intérêts marchands, en installant des « sténopés espions » sur des chantiers de construction à Montréal, pour suivre leur état d’avancement pendant plusieurs mois. Les images latentes (Paysages éphémères) qui en résultent renvoient à la fragilité de nos environnements, tout comme le dispositif de présentation (l’un des plus percutants, avec celui de Schwarz) : une allée de drapeaux imprimés à la merci des colères éoliennes…

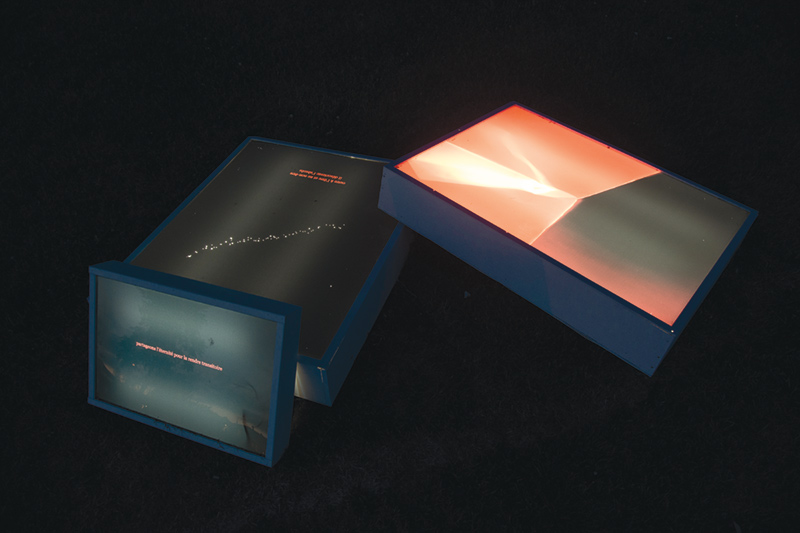

Last but not least, l’installation Perdre le nord de Fiona Annis (à Maria), faite de fragments d’astres échoués (matérialisés par des caissons lumineux à terre), offre une méditation à la fois poétique et métaphysique sur le chaos de notre existence intérieure. À partir d’une simple feuille de papier sensible froissée et exposée à la lumière, puis développée, Fiona Annis explore les fissures, les cicatrices de nos mémoires, à la lueur des écrits de Maurice Blanchot (en particulier de son essai L’écriture du désastre, paru en 1980). Et la boucle du chaos se referme.

2 Cette année, les Rencontres expérimentent de nouveaux dispositifs de présentation au sol, sous forme de stèles ou plus souvent de caissons, lumineux ou non, et accueillent en résidence un duo de designers montréalais chargés de concevoir un pavillon mobile d’exposition qui sera inauguré lors du dixième anniversaire du festival, à l’été 2019.

Érika Nimis est photographe, historienne de l’Afrique, professeure associée au Département d’histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal. Elle est l’auteure de trois ouvrages sur l’histoire de la photographie en Afrique de l’Ouest (dont un tiré de sa thèse de doctorat : Photographes d’Afrique de l’Ouest. L’expérience yoruba, Paris, Karthala, 2005). Elle collabore activement à plusieurs revues et a fondé, avec Marian Nur Goni, un blog dédié à la photographie en Afrique : fotota.hypotheses.org/.

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 111 – L’ESPACE DE LA COULEUR ]

[ Article individuel, en numérique, disponible ici : Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie. Traces du chaos — Érika Nimis ]