[Printemps 2006]

par André-Louis Paré

Notre société n’est pas celle du spectacle, mais de la surveillance…1

Lorsque, à partir des années 1970, le philosophe Michel Foucault déclare que l’architecture de la surveillance a de nos jours remplacé celle du spectacle, jamais il n’est fait mention de la position de Guy Debord développée dans un livre publié huit ans plus tôt2. Toutefois, si l’auteur de Surveiller et punir se doit de distinguer l’espace spectaculaire de l’espace propice à la surveillance, c’est dû essentiellement à sa réflexion sur la prison qu’il développera en corrélation avec une nouvelle économie du pouvoir. En fait, c’est en s’intéressant à l’histoire des espaces, notamment des espaces élaborés par la société moderne que Foucault devait introduire cette idée de surveillance. Or, comme on sait, le modèle architectural qui symbolisera cette surveillance est le fameux Panopticon, imaginé au xviiie siècle par le philosophe anglais Jeremy Bentham. Conçu d’abord pour garantir une surveillance généralisée des prisons, Foucault verra dans la panoptique un moyen efficace d’assurer le fonctionnement automatique du pouvoir3. Et, de toute évidence, ce panoptisme trouvera plus tard dans la photographie une alliée. Comme machines à voir et à enregistrer des images, la photographie et toutes les technologies vidéo qui vont suivre seront utiles aux institutions dont la fonction est de surveiller le bon ordre social. En somme, la panoptique a pour but d’exposer au regard de l’autre ce qui autrement demeurerait caché. Elle instaure une politique de la visibilité transformée en police des conduites. Il est donc évident que les artistes soient tentés d’élaborer des tactiques et des stratégies de résistance au panoptisme de l’urbanité contemporaine. C’est, entre autres, le cas de certaines oeuvres récentes d’Emmanuelle Léonard. C’est en s’immisçant à l’intérieur de cette économie du regard qu’elle tentera de déjouer l’emprise d’une surveillance qui a désormais pour territoire l’espace que l’on qualifie toujours de public.

Avant l’installation vidéographique Guardia, resguárdeme (Gardien, protège-moi) présentée récemment au Musée d’art contemporain de Montréal4, l’oeuvre photographique de Léonard interrogeait essentiellement le statut documentaire de l’image. Elle visait tant des lieux publics, privés de toute présence humaine, que des individus affairés à leur travail, principalement des ouvriers et ouvrières. Mais, peu à peu, la vérité documentaire, prétendument objective, de ses prises de vues se présentera sous un autre œil. Pensons au projet Dans l’oeil du travailleur (2001), pour la réalisation duquel l’artiste a confié à des personnes de différents corps de métiers le soin de prendre en photo le lieu où ils passent leurs journées. Ce faisant, le regard de certains individus, caméra en main, s’est substitué à celui de l’artiste afin de montrer un fragment du milieu où s’effectue leur gagne-pain. Bien que ces espaces de travail aient été saisis en l’absence de toute présence humaine, ils témoignent de ces vies au travail, vécues au quotidien, où hommes et femmes se côtoient en respectant des codes et des règlements particuliers. Ainsi, cette complicité dans l’acte photographique au sujet d’espaces difficiles à capter va donner à la quête de Léonard un propos que l’on pourrait qualifier de social. Ici, le regard de l’autre devient un regard privilégié pour présenter les conditions de vie de chacun lorsqu’il est question de sa subsistance. Mais parfois il faut user d’autres moyens afin de saisir sans artifice la condition ouvrière. Il en sera ainsi dans la série Les marcheurs (2004). Pendant un mois, aux petites heures du matin, Léonard a fait le guet dans un secteur ouvrier de la ville, et ce, au moment où des travailleurs marchaient en direction de leurs lieux de travail. Comme un paparazzi, l’artiste se dérobait à la vue de son sujet, attendant le moment où son objectif put capter ces personnes combattant le froid matinal. Si, dans ces photos, des visages d’ouvriers des manufactures du textile sont montrés, leur présence, toutefois, ne renvoie à personne en particulier. Elle témoigne surtout de la condition humaine lorsque celle-ci est soumise – comme nous l’a rappelé Foucault – à un assujettissement disciplinaire des corps.

Justement, selon Foucault, la modernité instaure un rapport à l’espace et au pouvoir tout à fait nouveau. L’« histoire de l’oeil », telle qu’elle s’est manifestée en Occident, aura ainsi été considérablement bouleversée. En mettant en place une technique associant le pouvoir et le visible au sein de l’espace urbain, l’œil du pouvoir ne s’incarnera plus dans un supposé rapport à la transcendance. Au nom de la discipline, il s’exercera désormais et de façon immanente sur le « corps social ». Ainsi, malgré ses allures totalitaires, la panoptique se veut essentiellement démocratique. De plus, ce procédé était fait pour s’adapter au capitalisme naissant. La surveillance généralisée apportait une sûreté dont devait profiter toute la société, surtout lorsque celle-ci est régie par une économie en pleine croissance. En ce sens, l’œil du pouvoir ne sera plus réservé à une seule application. Comme nouvelle technologie du visible le panoptisme s’incarnera partout où la discipline semble requise. C’est pourquoi, au dire de Foucault, la démocratie panoptique est un événement dans l’histoire de la pensée, événement qui fera de Bentham une figure plus importante que Kant et Hegel5. En ce sens, le XVIIIe siècle a eu beau annoncer l’autonomie du « pensez par vous-même », idée à partir de laquelle Foucault considère possible l’actualisation d’une esthétique de l’existence, le siècle des Lumières instaurait également la mise en forme de l’espace rendant ainsi effective une « orthopédie sociale ». Les nouvelles technologies de surveillance font de l’espace public un territoire constamment surveillé. Pour ses photographies de travailleurs captées clandestinement, Léonard a également pris en compte ce potentiel inhérent au territoire urbain. Dans cette politique de la visibilité où personne n’est à l’abri du regard de l’autre, et où pourtant chacun a droit à l’image, l’artiste avait pour unique intention de « ne pas céder le terrain aux seules caméras de surveillance6 ».

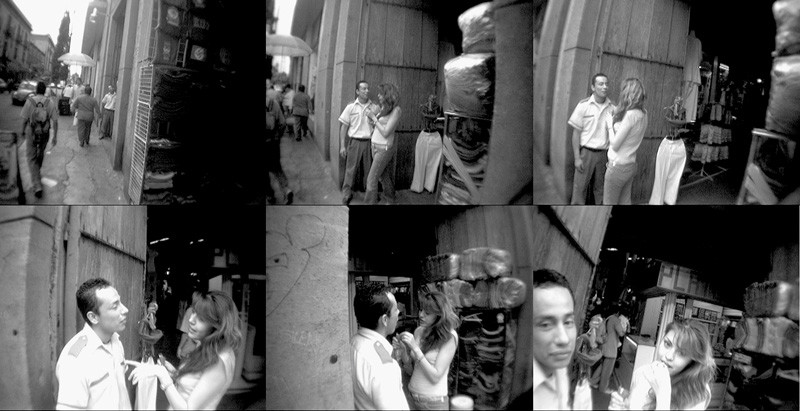

Dans Guardia, resguárdeme, le stratagème utilisé par l’artiste est toutefois plus complexe. Pour effectuer ce projet, Léonard s’est rendue à l’été 2005 à Mexico. Dans cette mégapole de l’Amérique centrale, environ douze mille gardiens de sécurité, les guardaespaldas, ont pour mandat de surveiller les commerces et les établissements appartenant à l’entreprise privée. Alors qu’en Amérique du Nord, la technologie permet un système de surveillance par caméra, l’économie en voie de développement du Mexique fait en sorte que la plupart des commerces s’en remettent aux firmes de sécurité pour surveiller leurs propriétés. Pour observer de près ces individus payés pour jeter un œil sur tout ce qui peut paraître anormal, Léonard s’est donc rendue sur la place de la Constitution, aussi connue sous le nom de place du Zócalo, coiffée d’un chapeau dans lequel elle avait dissimulé une caméra de surveillance. Elle a eu ainsi tout le loisir de suivre discrètement quelques agents s’acquittant de leur tâche. Le principe du panoptisme est bien sûr de pouvoir voir sans être vu, mais il suppose également que personne n’est à l’abri de cette astuce. Apparemment simple touriste, l’artiste devait exercer son pouvoir en le camouflant. Son action clandestine prenait alors les allures d’une performance sans spectateur. Par ce jeu de pouvoir qui s’exerce entre le regardant et le regardé, Léonard pouvait à sa guise s’approcher de ces travailleurs sans les gêner. Elle les dévisagera au naturel, circulant autour des étals, attentifs au moindre geste, de sorte que la relation qui pendant un certain temps va s’établir entre l’artiste et les responsables de la sécurité sera présentée par Léonard comme une histoire d’amour7.

Au sein de cette politique de l’espace telle qu’elle s’est appliquée à partir de la modernité, le travail artistique a toujours été d’autant mieux considéré qu’il s’effectue dans les ateliers. Et puisque de nos jours le territoire urbain semble de plus en plus sous haute surveillance, plus que jamais une relation ambiguë s’instaure entre les artistes et l’espace public. Ne reste plus qu’à trouver des formes de résistance permettant de mettre en scène des sujets autrement impossibles à saisir. Dans le cas de Guardia, resguárdeme, Léonard a su affronter le dispositif-symbole du pouvoir, personnifié par les gardiens, en travaillant à la frontière du visible et de l’invisible. Mais cette stratégie devait, ici, servir uniquement un projet artistique. Dans une salle du Musée plongée dans le noir, une série de cinq projections diffusait en boucle les vingt-deux courts films de l’œuvre à des intervalles différents. Seule la finale montrait pendant quelques secondes un même type d’image : celle d’un gardien – quelquefois policier ou militaire – regardant en direction de l’objectif caché. Comme spectateurs, nous sommes nous-mêmes en quelque sorte intégrés à cette machine panoptique. Visuellement nous nous retrouvons en lieu et place de la caméra. Or c’est justement pour cette raison que Foucault considère la société actuelle comme une société ayant remplacé celle du spectacle. Mais, contrairement à Debord, la société du spectacle s’identifie pour lui à la mise en représentation de supplices sur la place publique, et non à l’hégémonie de la marchandise et de la rationalité marchande dans la sphère culturelle et artistique. Toutefois, il n’en demeure pas moins que s’il y a bel et bien un devenir spectaculaire de la société de consommation, basée sur un marché devenu mondial, celle-ci est de plus en plus inquiétée par la sécurité. En somme, nonobstant le fait que Debord et Foucault ont tous deux parallèlement réfléchi sur le pouvoir eu égard à l’architecture et à l’urbanisme, les situationnistes ont encore à l’esprit une vision utopique de l’espace public. En tant qu’art intégral, l’urbanisme unitaire de Debord peut bien espérer un vivre ensemble en dehors de toutes formes spectaculaires, mais c’est ne pas considérer l’état de surveillance constante auquel le territoire semble désormais être soumis. C’est ne pas considérer que le pouvoir n’est plus organisé selon une logique binaire. Par conséquent, il se peut que les analyses proposées par Foucault soient de nos jours plus pertinentes. Il s’agit moins de changer le monde comme le souhaitait encore Debord que d’inventer des stratégies qui mettent en évidence les relations de pouvoir. Les artistes qui œuvrent dans l’espace public doivent ainsi créer de telles stratégies pour défendre leur territoire. Après tout, comme le déclare Léonard à la fin de son texte publié dans le catalogue : « il faut bien se protéger, mon amour ».

3. Sur le panoptisme tel qu’analysé par Foucault, voir Dits et écrits, Éd. Gallimard, 1994, t. 2, p. 437, 466, 594-595, 729 ; t. 3, p. 35, 190-197, 460, 474, 628 ; et bien sûr Surveiller et punir, op. cit., p. 197-229.

4. Il s’agit de l’exposition collective ayant pour titre Territoires urbains qui a eu lieu du 7 octobre 2005 au 8 janvier 2006.

5. Voir « La vérité et les formes juridiques » dans Dits et écrits, t. 2, p. 594.

6. Voir la présentation qu’en fait l’artiste en page couverture du catalogue Emmanuelle Léonard – Un livre de photographies, éd. Galerie Occurrence, Montréal, 2005. Texte de Nathalie de Blois.

7. « Ceci est une histoire d’amour… ». Voir le texte de l’artiste dans Territoires urbains, catalogue d’exposition, Éd. Musée d’art contemporain de Montréal, 2005, p. 36.

Emmanuelle Léonard détient un diplôme de l’Université du Québec à Montréal et de l’Université Concordia. Elle compte une vingtaine d’expositions individuelles et collectives, dont, au Musée d’art contemporain de Montréal, à la Kunsthaus Dresden, Allemagne, au Neuer Berliner Kuntsverein, Berlin, à la galerie Occurence, Montréal. En 2003, elle effectuait une résidence d’artiste à la Villa Arson de Nice, et se trouve actuellement en résidence à la fondation Christoph Merian de Bâle, en Suisse. www.kloud.org/leonard

André-Louis Paré enseigne la philosophie au cégep André-Laurendeau et collabore à plusieurs revues d’art contemporain (Parachute, esse arts+opinion, Espace sculpture et Ciel variable). Il a été co-commissaire de la troisième Manif d’art qui s’est tenue en mai et juin 2005 à Québec.