[Printemps-été 2012]

Directeur artistique à La Bande Vidéo, Sébastien Hudon a été, tour à tour, libraire, auteur, critique et commissaire indépendant. Il a été en nomination au premier gala de l’AGAC comme jeune commissaire de l’année suite à la présentation de deux expositions successives à la Maison Hamel-Bruneau, à Québec : Concerto en bleu majeur, sur les liens entre les arts visuels et la musique, et Photographes rebelles à l’époque de la Grande Noirceur (1937-1961) tenues en 2010 et 2011. Il termine présentement une maîtrise en histoire de l’art à l’Université Laval, institution où il a obtenu un diplôme d’études supérieures spécialisées en muséologie en 2011. Une partie de sa collection est actuellement visible à Montréal dans Quelques moments d’utopie, une exposition présentée à la maison de la culture Côte-des-Neiges jusqu’au 27 mai, dans le cadre de l’événement Collectionner, du réseau Accès culture de Montréal, de même que dans Travers. L’art de collectionner, une exposition présentée à l’Arsenal jusqu’au 25 mai.

Un entretien par Jacques Doyon

JD : Tu as été commissaire de l’exposition Photographes rebelles à l’époque de la Grande Noirceur (1937-1961), fruit d’une recherche originale qui a mis en valeur la modernité esthétique des pratiques photographiques au Québec bien avant la parution de Refus global. Peux-tu nous indiquer ce qui a aiguillé ton intérêt pour ce pan ignoré de notre histoire esthétique et nous résumer les grandes lignes de ta recherche ?

SH : Alors que j’étais étudiant à l’Université, au tout début de mon baccalauréat, nous avions des cours d’histoire de l’art du Québec où l’accent était généralement mis sur la peinture. Mais parfois, certains professeurs comme Marie Carani soulignaient au passage que la photographie avait intéressé les groupes modernistes à Montréal. Cependant, il était presque impossible d’en voir des exemples publiés et encore moins d’avoir accès à une histoire de la photographie québécoise où se trouveraient rassemblées de manière cohérente et plus complète les œuvres importantes de cette période.

Pour moi, il était inconcevable qu’une histoire générale de la photographie québécoise n’existe pas encore après plus d’un siècle et demi d’existence. Tout autant, je n’arrivais pas à me convaincre que ce média – si accessible et si prisé des artistes d’avant-garde sur la scène internationale – n’ait laissé aucune trace au Québec dans le corpus des créateurs les plus prolifiques.

Quand on pense à son importance fondamentale pour les groupes sécessionnistes en Europe et aux États-Unis, mais aussi pour les futuristes en Italie, les vorticistes en Angleterre, le mouvement dada en Suisse, les surréalistes français, le groupe Octobre en Russie, le Bauhaus en Allemagne jusqu’au New Bauhaus implanté plus tard aux États-Unis, comment était-ce possible qu’outre Jauran et peut-être Omer Parent – dont je ne connaissais uniquement que le nom à l’époque –, la photographie moderniste n’ait pas eu de représentants ici même ? En considérant l’activité foisonnante des groupes d’avant-garde dans tous les domaines de la création artistique, cette absence complète de la photographie dans notre histoire de l’art me révoltait. Et je n’étais pas le seul… J’en suis venu à vouloir trouver des œuvres à ce moment-là, par défi, par besoin, par passion.

JD : D’où vient ton intérêt pour la photographie ? Qu’est-ce qui t’a amené à la collectionner ?

SH : C’est une très longue histoire. Disons que tout a commencé à la librairie où j’ai travaillé juste avant mon baccalauréat. Le libraire qui est toujours là aujourd’hui, Jean Dumont, désirait depuis longtemps construire une grande collection de photographie québécoise. Sa culture étendue alliée à ma curiosité et à mon plaisir de la recherche ont fait que nous nous sommes vite complétés. Il est peu à peu devenu un ami, voire un mentor, encourageant ma réflexion et ma formation dans de nombreux domaines. On découvrait ensemble la grande photographie internationale (Le Gray, Baldus, Marville, Man Ray, Moholy-Nagy, Steichen, etc.), c’était assez fantastique comme époque. J’essayais de lui procurer des œuvres québécoises aux puces ou chez les antiquaires, puis on en discutait. Après un moment, mon regard s’est affiné et affermi. Ensuite, j’ai commencé à collectionner de mon côté, malgré le peu de moyens dont je disposais, un peu toutes sortes de choses, mais à ce moment, c’était surtout des œuvres sur papier, des livres anciens, des manuscrits, etc. Puis Jean Dumont m’a présenté plusieurs personnes dont un professeur d’exception, Elliott Moore, qui m’a incité à faire mon bac en histoire de l’art. Enfin, ayant toujours en tête la photographie, mais n’ayant pas la possibilité de travailler sur la photographie québécoise faute de sources et d’œuvres, j’ai commencé avec ce dernier une maîtrise sur la typographie des publications de l’avant-garde européenne (Dada à Zurich) que j’ai fini par délaisser…

À un moment, à la suite d’un séjour de recherche en Italie, je suis allé chez Guy Borremans et j’ai écrit un petit opuscule sur ma rencontre avec lui. Ce petit livre, que je trouve aujourd’hui d’un style un peu maladroit, était malgré tout le premier sur le sujet. Bref, il fallait commencer quelque part. Je pense que c’est là que mon intérêt pour la photographie moderniste a véritablement commencé : je voulais à tout prix trouver des œuvres pour ma propre collection tout autant que pour ma recherche. Il y avait là un énorme vide : toute la période 1890-1960 était encore méconnue et je ne trouvais pratiquement aucune documentation pour m’aiguiller. La matière brute que j’avais amassée lors de mon travail sur Borremans était désorganisée ; j’ai rapaillé le tout et repris la recherche où je l’avais laissée lors de la rédaction du livre. Enfin, il m’est venu l’idée de faire une exposition sur la photographie moderniste et ainsi de reprendre mon travail « archéologique». Je me suis alors inscrit au d.e.s.s. en muséologie pour lequel Photographes rebelles… allait être le point de départ et l’aboutissement.

Puis il y eut les longues heures à chercher dans les microfilms et les archives en ligne et à réfléchir sur les auteurs et les œuvres, les dates et les lieux où avaient été exposées des photographies québécoises. Des noms ont commencé à apparaître, des pistes qui m’ont amené à rencontrer des descendants, et plus rarement les artistes eux-mêmes. À cette époque, comme personne ne s’était jamais intéressé à ces œuvres ou presque, je découvrais des fonds complets, où tout était resté intact souvent depuis plus de 50 ans. C’était un peu comme ouvrir une dalle scellée dans un temple et découvrir un trésor enfoui ; l’exaltation de la découverte ne m’a pas lâché depuis. Je pense que c’est cet enthousiasme et le fait qu’aucun chercheur n’ait daigné s’intéresser à des œuvres photographiques aussi importantes que celles de Dumouchel (fig. 3) et de Mousseau (fig. 4) qui ont stimulé la générosité de nombre de personnes que j’ai rencontrées. Celles-là même qui m’ont permis d’acquérir les œuvres les plus impressionnantes de chacun des artistes, mais à condition que je les fasse connaître et que je les expose. Sans leur soutien inconditionnel et leur grande confiance, rien de tout ce que j’ai entre les mains aujourd’hui ne serait connu.

JD : Tes recherches ouvrent donc sur l’acquisition d’œuvres importantes. S’agit-il là de ta principale source de repérage et d’acquisition ? Ou exploites-tu d’autres voies ?

SH : Pour les acquisitions, les sources sont assez vastes : puces, brocantes, antiquaires, libraires, galeries d’art, ventes aux enchères en ligne et sites spécialisés. Sinon, cela peut se faire directement par les artistes, les familles, etc. Les prix ne sont pas toujours très abordables, mais on finit par trouver des solutions de rechange dans ces cas-là… Il y a encore des choses qui, quand elles sont sincères, n’ont pas de prix : la loyauté, l’intelligence, l’amitié. Tout comme il y a des photographies qui, une fois entrées dans ma collection, n’ont plus de prix, sinon celui qu’on veut bien leur accorder, car leur valeur, elle, est inestimable.

JD : Qu’est-ce qui anime ton désir de collectionner ? Comment ta collection est-elle structurée ?

SH : Mon grand rêve est de doter le Québec d’une histoire structurée de la photographie comme moyen d’expression artistique tout en l’inscrivant dans une histoire de la photographie internationale et en soulignant sa spécificité et son sens pour notre propre culture. Cela devrait se faire de façon plus urgente pour les périodes comprises entre 1888 et 1961, puis il faudra reprendre la période précédente et celle qui suit, de sorte à former un tout le plus exhaustif possible.

Disons que c’est aussi cette volonté qui structure d’abord ma collection et qu’elle se concentre surtout sur ces périodes, même si la photographie québécoise tout entière m’intéresse. Mais au fil des découvertes théoriques (je suis un chercheur avant tout), certains ajouts modifient mon regard non seulement sur les œuvres, mais sur ma compréhension générale de chacune des époques. À un moment, je ne sais plus si je collectionne pour mieux comprendre ce que je lis, ou si je lis pour mieux collectionner. Ce qui fait que je trouve des œuvres à partir de pistes découvertes dans des textes, sinon, ce sont les œuvres trouvées qui me mènent à des textes…

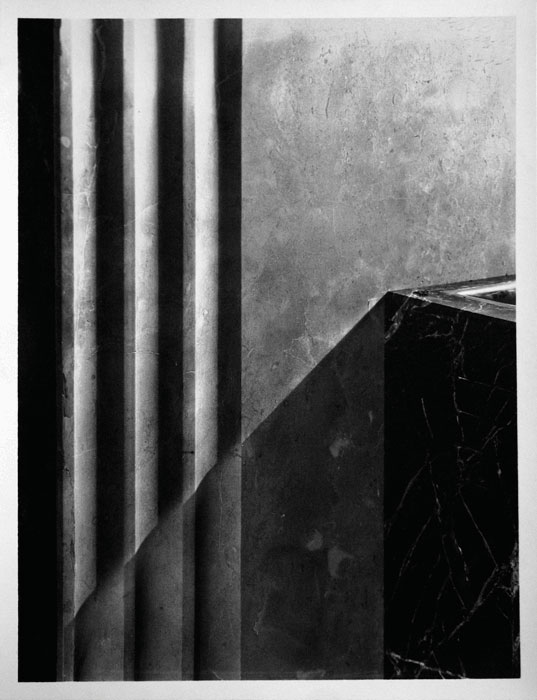

Je pense surtout ici à un fantastique corpus de photographies montréalaises en marge de l’abstraction, toutes de la fin des années 1920 au début des années 1930, et que j’ai acquis récemment (fig. 2). À l’aide de mots clés et de plusieurs nuits sans sommeil, je pense avoir identifié avec assez de certitude le photographe qui les aurait réalisées et j’ai même découvert qu’elles avaient été exposées à Montréal au début de 1931. Dans l’état actuel des recherches, ces œuvres bouleversent complètement notre idée sur les prémisses du formalisme à Montréal tout en nous mettant en phase avec les expériences photographiques de la scène internationale.

Comme je viens de le dire, ces œuvres auraient vraisemblablement été montrées lors d’une grande exposition tenue à l’Hôtel Windsor du square Dominion. Cette présentation d’envergure avait été organisée par la Ligue du progrès civique de Montréal afin d’affirmer le caractère unique de cette ville comme métropole « moderne ». Montréal qui, dans la foulée de la crise d’octobre 1929, venait de se doter de magnifiques gratte-ciels art déco à l’instar de plusieurs grandes cités américaines…

Dans les journaux, qui parleront abondamment de cet accrochage, il est question de « photographies présentant avec efficacité certains détails abstraits et anguleux du Aldred Building ». Cette image (fig. 2) renversante de simplicité et d’ingéniosité est, de toute évidence, celle décrite par l’article. On y voit surtout la lumière qui en est devenue le sujet principal. En effet, il semble que c’est grâce à ses effets que la représentation se trouve divisée, un peu à la manière d’un théorème. Notons qu’à cette époque, une pareille interprétation des qualités premières de la photographie à représenter la lumière ne peut-être que le fruit d’un œil bien entraîné à voir des œuvres abstraites. S’agit-il d’ailleurs de la première œuvre de cet ordre à avoir été réalisée et exposée au Québec ?

Enfin, pour ceux qui voudraient tenter l’expérience, il est encore possible de retrouver aujourd’hui cette image exacte. Un jour ensoleillé, rendez-vous au rez-de-chaussée du Aldred Building pour découvrir l’endroit précis où cette ombre vient recouvrir le marbre de cette façon toute particulière…

Jacques Doyon est rédacteur en chef et directeur de la revue Ciel variable depuis 2000.

![fig. 2 : Sydney Jack Hayward (1885–1956) [attr.], Théorèmes lumineux ou détail d’une corbeille en marbre à l’entrée du Aldred Building, Montréal, vers 1930, épreuve au gélatinobromure d’argent à surface mate, tirage d’époque / Light theorems, or detail of a marble grate at the entrance to the Aldred Building, Montreal, ca. 1930, silver gelatin bromide print with matte surface, period print, 23 x 16 cm](https://cielvariable.ca/wp-content/uploads/2012/04/91_97_AlbertDumouchel_img01.jpg)