[16 octobre 2025]

Éloges de l’image manquante

MOMENTA Biennale d’art contemporain, Montréal

Automne et hiver 2025

Par Sylvain Campeau

Cet événement, attendu tous les deux ans, a subi une nouvelle mutation. L’édition chapeautée de l’intitulé « Éloges de l’image manquante » sera ainsi la 19e d’une manifestation inaugurée sous l’appellation du Mois de la Photo à Montréal, poursuivie en 2017 sous la bannière de MOMENTA Biennale de l’image, pour en arriver à l’intitulé la présentant désormais comme une « biennale d’art contemporain ». Elle prend ainsi, d’une certaine manière, la place laissée vacante par la Biennale de Montréal, créée en 1998 par Claude Gosselin et dont la dernière édition a eu lieu en 2016.

Plus encore, MOMENTA se détourne de son objectif premier qui était de donner à voir les multiples états de la photographie. Le changement s’annonçait déjà en 2017 quand le thème de l’image est venu prendre la place de la seule identification à la photographie. Dans le décloisonnement des pratiques, était-il en effet encore pertinent d’en référer à un seul médium pour y subsumer un événement d’envergure ? Les divers Mois de la photo, à l’affiche dans de nombreuses villes, sont apparus dans le sillage d’une réflexion qui visait à donner des lettres de noblesse à un art qu’on jugeait peu considéré. Pouvons-nous prétendre que c’est encore le cas aujourd’hui ? Laissons ces questions au public, qui aura pu s’interroger sur le sujet en se promenant entre les différentes œuvres, plusieurs d’entre elles ayant fait appel aux divers médiums de l’image, numérique ou pas, finalement très peu manquante tant elle était relayée en écrans, projections et impressions.

La commissaire invitée, Marie-Ann Yemsi, s’est donné la mission de faire le tour des images tues, oubliées, de réalités tenues secrètes ou ostracisées. De tout ce qui a pu être, pour une raison ou une autre, tenu à l’écart, dans la marge du connu et de l’accepté, idéologiquement parlant. Les 23 artistes dont les propositions ont été retenues témoignent d’une réalité qui nous était dérobée. On aurait pu craindre dès lors des pratiques embourbées dans une intention pédagogique et documentaire trop manifeste. Il y a eu de cela dans les expositions, certes. Mais la mise en forme et le travail sur les aspects formels et esthétiques demeurent les principes actifs de ce qui nous a été proposé.

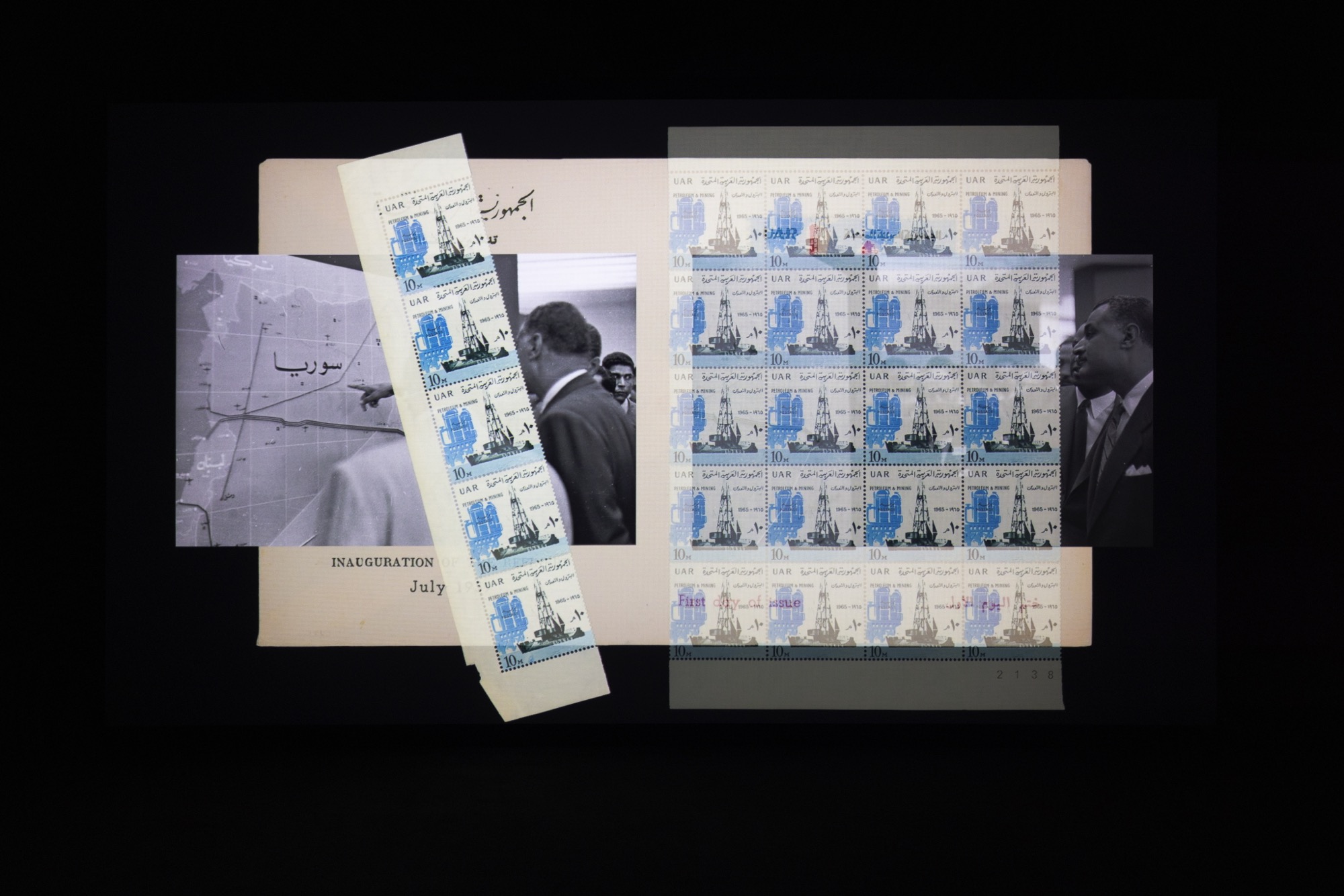

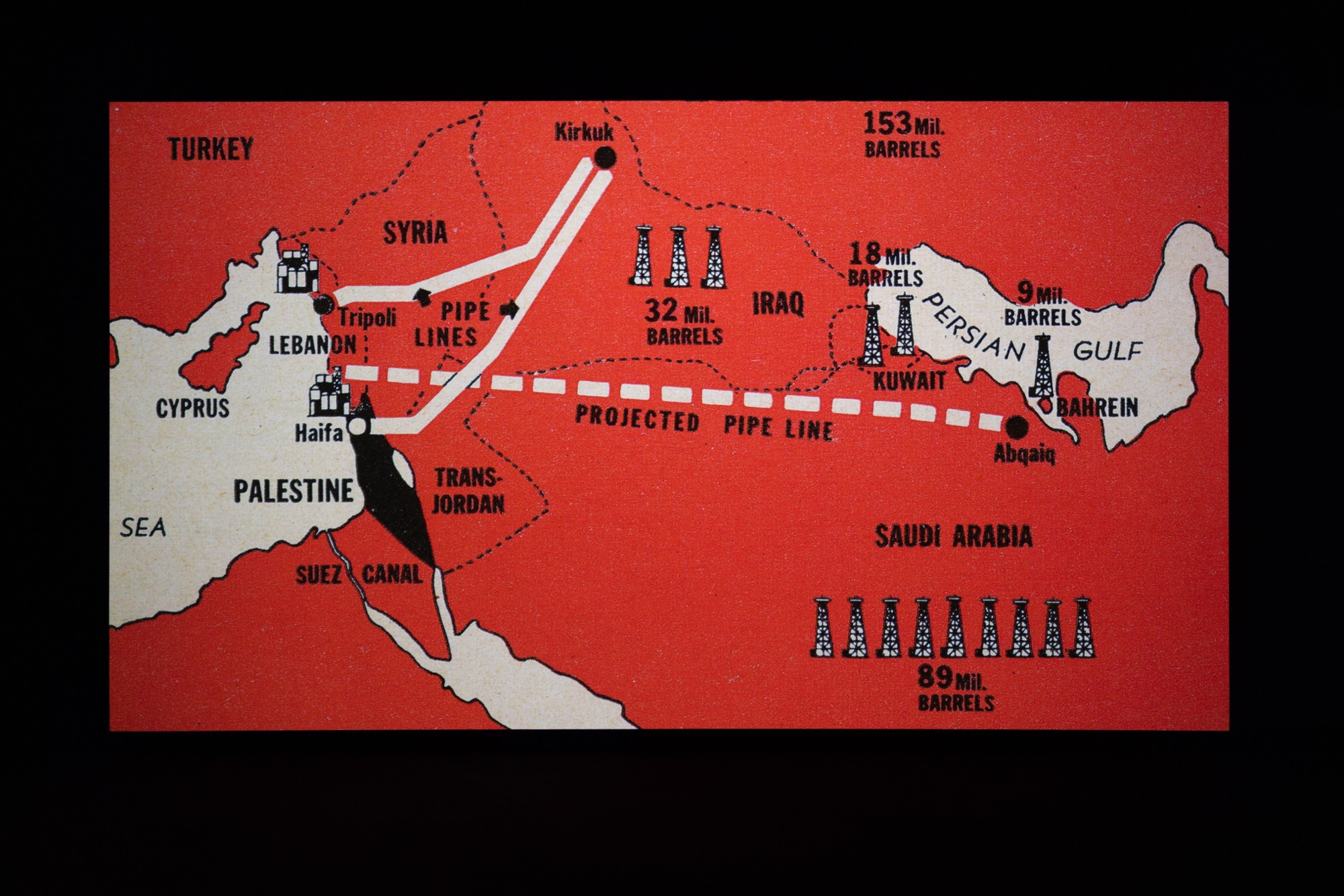

Prenons en exemple Un calendrier incomplet, de Sanaz Sohrabi. L’artiste iranienne basée à Montréal y expose les origines et tribulations de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), depuis sa fondation jusqu’à des temps plus actuels. Ce travail pourrait sembler purement documentaire, mais Sohrabi est allée plus loin et montre comment fonctionnent les efforts de représentation de cette organisation, grâce aux timbres postaux émis par divers pays pour la célébrer. Des reproductions de ceux-ci nous accueillaient en préambule à la projection d’un film où l’artiste met en contexte les efforts de décolonisation des pays arabes, basés sur des opportunités financières que leur aura ouvert le commerce de l’or noir, si convoité par l’Occident. Elle enchaîne avec l’album musical qui a fait date et célébrait le 20e anniversaire de l’OPEP, Rhymes and Songs for OPEC, produit par la société Petróleos de Venezuela.

Un même désir d’apprendre nous a retenu au Centre CLARK alors que Myriam Omar Awadi, dans une vidéo somme toute assez minimaliste, s’intéresse aux femmes-chanteuses de debe, une danse cérémoniale clandestine des îles Comores exécutée ici au clair de lune. Ces manifestations étaient autrefois l’occasion de confessions intimes, dans des chants et récits permettant de s’exprimer loin de toute oppression, masculine et autre. L’œuvre Les feux que vos derniers souffles ravivent (Mouvements I et III) les fait renaître.

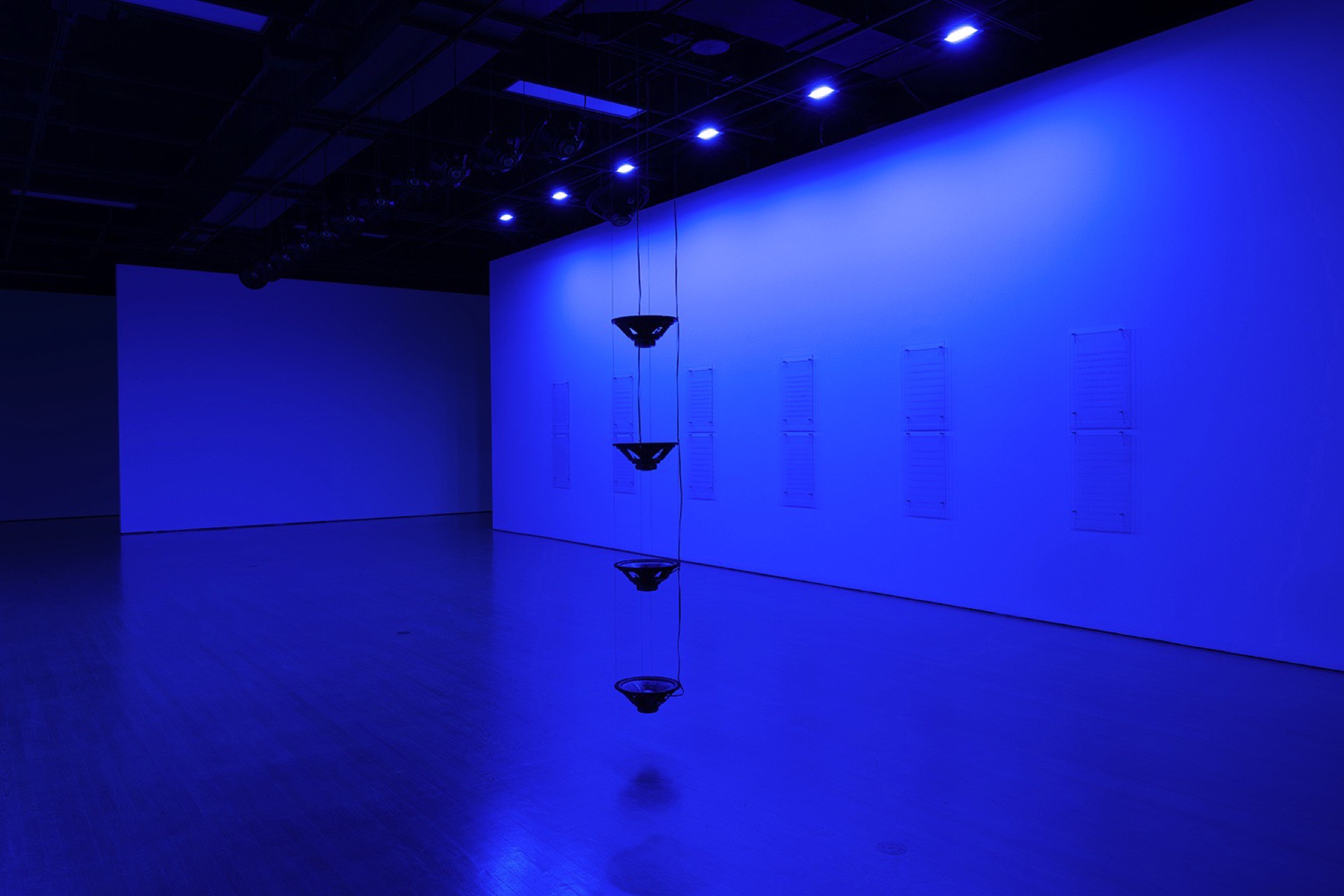

On a retrouvé semblable évocation de traits culturels fondamentaux dans l’exposition de Raven Chacon, à la Galerie Leonard & Bina Ellen. Dans Là où se rencontrent les eaux, œuvres sonores et projections de performances cherchaient à permettre à la vision des Navajos de trouver son chemin jusqu’à nous. Les récits de création du monde sont la matière première de l’ensemble exposé ; ici, des haut-parleurs en relayaient une narration entrelacée, et des panneaux de verre, difficiles à lire, en offraient une version physique.

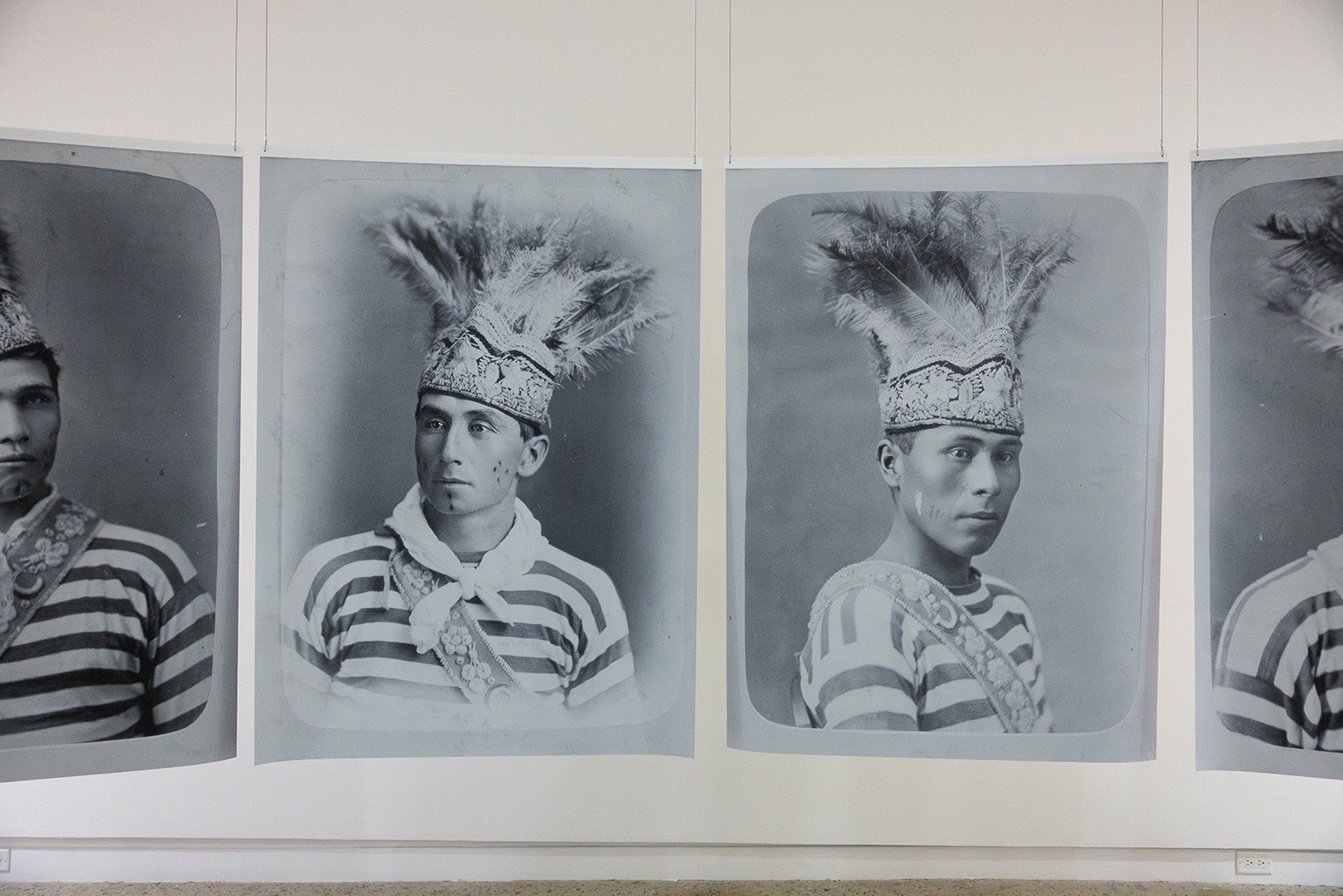

D’autres artistes autochtones étaient également de la partie. Martin Akwiranoron Loft, au Centre d’art daphne, présentait des portraits des membres connus des communautés des Premières Nations. Autour de ces représentations, réparties en un carré, apparaissait un autre ensemble d’images prises lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation à Montréal. De même, Paul Seesequasis, à Optica, offrait des extraits de son Indigenous Archival Photo Project. Des images de joueurs de crosse, probablement Haudenosaunee, ornaient le centre de la salle. Autour d’elles, des photos plus actuelles, datant des années 1950 et 1960, montraient la réalité des Inuit.

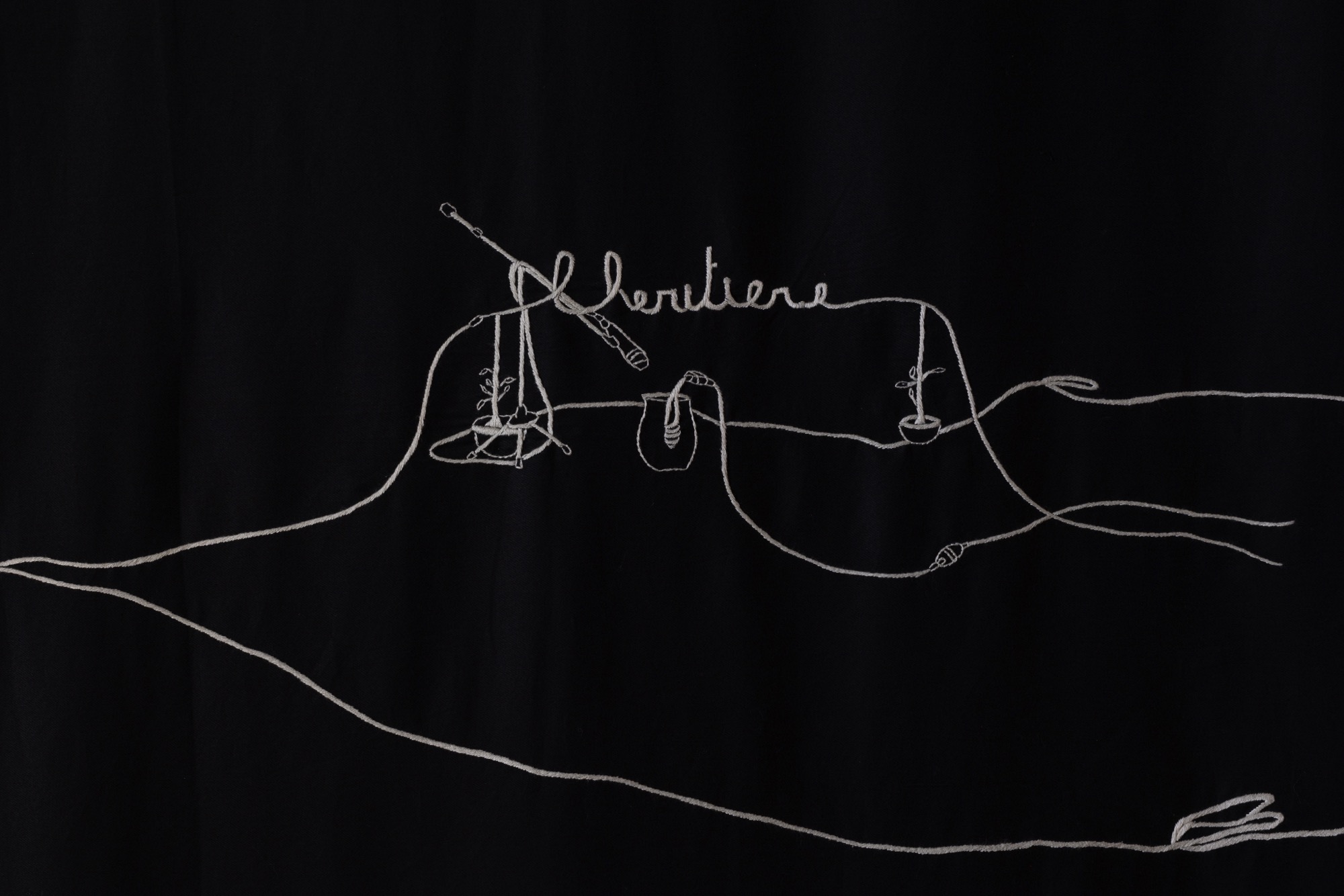

Ce sont là toutes des présentations qui peuvent contribuer à décoloniser l’imaginaire occidental au sein duquel nous baignons encore. Mais il y a plus. Les contraintes physiques infligées à un corps handicapé, thématique jointe à un univers queer empreint d’une certaine sensualité, forment la matière de Chaque pas doit-il toucher le sol? de Caroline Mauxion, projet exposé à la Galerie de l’UQAM. Dans ce même lieu, on retrouvait un travail de deuil avec Élégie – pour deux ancêtres, par laquelle Gabrielle Goliath commémorait deux femmes déplacées et tuées par le régime colonial allemand lors du génocide des Ovahereros et des Namas en Namibie. L’œuvre consiste en une performance vocale filmée de sept chanteuses d’opéra, livrée sous forme de projection à deux canaux.

Paula Valero Comin, à la Fonderie Darling, nous conviait à une présentation qui se détachait de l’ensemble de la biennale, mais restait en communion avec les pratiques familières de collecte, de cueillette et de citation. Herbier résistant Rosa Luxembourg fait référence à l’engouement de la résistante germano-polonaise pour les plantes. Par le dessin, la vidéo, l’installation et l’intervention participative, l’artiste rend hommage à des femmes qui contribuent à la protection du vivant, les associant à une de ces plantes. Elle a ainsi constitué, d’itération en itération dans divers pays, un herbier gigantesque, fait de spécimens réels, réalisé en une installation impressionnante. Se sont ajoutées à cette collection des figures connues de notre coin de pays, telle Joséphine Bacon.

Il semblerait bien, expérience faite, que le changement de dénomination de la biennale permette une ouverture à ce qui se fait actuellement dans l’art que nous vivons. L’image y est présente parce qu’elle est encore figure centrale dans maintes et maintes productions. Mais dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéographie ne sont maintenant que des vecteurs, des outils travaillant souvent de concert pour livrer une vision singulière. Le monde est multiple et complexe, après tout ; les œuvres qui cherchent à en témoigner ne peuvent que l’être également. Et nécessitent de se servir de divers moyens, sans faire montre de préférence marquée pour l’un ou l’autre.

Sylvain Campeau collabore à de nombreuses revues canadiennes et européennes. Poète et essayiste, il publie en 2022 Écrans motiles, aux Presses de l’Université de Montréal. En tant que commissaire, il a également à son actif une quarantaine d’expositions. Une pièce de théâtre, Bataille, Georges. Acéphale, paraît en 2025 chez Pierre Turcotte Éditeur.