[Printemps 2005]

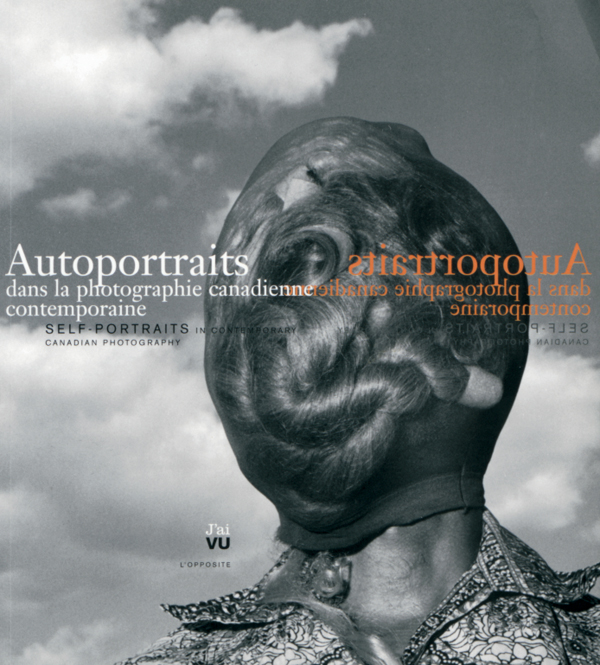

Autoportraits dans la photographie canadienne contemporaine

Éditions J’ai Vu, collection L’opposite,

Québec, 2004, 111 p.

Autoportrait, photographie narrative, photobiographie, autofiction ; il y a toujours eu un flou définitionnel autour de la question de la représentation de soi en photographie.

Quand on sait en plus que Montaigne préférait parler d’autoportrait plutôt que d’autobiographie pour qualifier cette exploitation littéraire du fait de parler de soi et que le terme d’autobiographie a connu ses heures de gloire dans le monde de l’image, on est en droit de s’avouer légèrement confus.

Récemment, c’est la désignation d’autofiction qui a eu la vogue. Même si le terme était (encore une fois !) issu d’une exploration d’abord littéraire, il avait ceci d’intéressant qu’il soulignait ce que ce travail peut impliquer de constitution d’une image et d’une réalité, par cette image, de soi ; de ce que l’on entend être ce « soi », cette identité qui nous arrive par retour d’image. Il suggérait aussi que pouvait exister un hiatus entre cette image de soi et ce soi, que le paraître ne renvoyait pas automatiquement à l’être et que la confrontation de l’un et l’autre n’allait pas sans difficulté. L’autofiction permettait aussi de déplacer et d’ouvrir le champ à des oeuvres que l’autoportrait seul n’aurait su reconnaître.

Le centre VU, sous la direction d’André Gilbert, s’est récemment livré à pareille incursion dans le monde de l’autoportrait. Le résultat de cette interrogation nous est livré dans Autoportraits dans la photographie canadienne contemporaine, publication où artistes et essayistes se livrent à des défenses et illustrations de ce qu’il en fut et en est de cette question aujourd’hui. Pour donner une idée de son éclectisme, il suffit de consulter la quatrième de couverture. On y voit énumérés les noms des 28 artistes dont les œuvres sont reproduites dans ses pages. Les prestations artistiques des Raymonde April, Richard Baillargeon, Michel Lamothe, Bertrand Carrière, Robert Duchesnay, Sandra Semchuk ou Suzie Lake voisinent des oeuvres d’artistes qu’on se serait moins attendu à trouver rassemblés ici tels que Michael Snow, Bettina Hoffmann, Valérie Lamontagne, Chuck Samuels et James Prior.

D’autre part, le travail de réflexion a été confié à des personnalités aux spécialités diverses. On y retrouve des artistes comme Michel Campeau et Janieta Eyre, des historiens de l’art et/ou de la photographie tels que Martha Langford et Céline Mayrand, une psychanalyste/anthropologue en la personne de Ellen Corin et un littéraire psychanalyste avec Simon Harel.

La publication ouvre d’ailleurs avec un essai de Martha Langford qui s’inscrit tout de suite sur le mode d’un différend. Il apparaît en effet à celle-ci que les images retenues pour illustrer l’état de l’autoportrait de nos jours ne peuvent toutes prétendre en être. Elle oppose du coup dans sa réflexion des œuvres de Michael Snow et de Bertrand Carrière, de Bettina Hoffmann et de George Steeves, de Michel Campeau et de Suzy Lake. Pour déterminer les critères selon lesquels elle reconnaît ou non des œuvres comme relevant du registre de l’autoportrait, elle décline un certain nombre de traits, obtenus par contraste et comparaison. L’essai soulève un nombre important d’interrogations dont on ne cessera sans doute pas de faire le décompte. La seule présence du visage du photographe dans l’image suffit-elle à faire de celle-ci un autoportrait ? Ne convient-il pas de reconnaître en l’image certains signes d’intentionnalité ? Doit-on réserver le terme d’autoportrait à des oeuvres où apparaîtrait une certaine forme d’épanchement ou de projections émotives ? Dès lors, que faire de celles où la figure de son auteur ne se profile que comme objet et performance ? On pourrait résumer le problème en essayant de déterminer comment l’image en vient à dire « je » et à rendre cette énonciation perceptible pour un spectateur non averti. À ces questions, Martha Langford n’offre pas véritablement de réponse mais aide à débroussailler le terrain.

Les autres textes semblent invariablement tirer l’autoportrait du côté d’une perte et d’une menace à l’endroit du sujet qui s’autoreprésente ainsi, dans une forme de contemplation narcissique sous laquelle point l’angoisse du manque d’être ou un doute quant à une identité précise. Il y a l’exception de Janieta Eyre qui réfute toutes formes d’implication identitaire personnelle dans ses images. Pour l’artiste, la pose photographique, ainsi que le travail préliminaire à celle-ci relèvent davantage de stratégies d’appel de personnalités multiples ou de personnages étrangers qui choisissent de l’habiter et de la visiter. Il en va pour elle comme si son travail se limitait en quelque sorte à créer les conditions favorables à cette habitation et à attendre des manifestations d’ectoplasmes projetés et incarnés en elle. Les autres prestations écrites tournent bien davantage autour de la perte du sujet propre, de ses doutes et des écueils qui le menacent. Certains textes ne sont pas sans créer un malaise quant à une sorte de narcissisme jugé outrancier. Je pense à celui de Simon Harel, assez ironique, où une jeune personne en quête d’analyste et de conception d’analyse, trouve enfin chaussure à son pied quand un psychologue quelconque diagnostique chez elle un complexe du Braque, du nom du chien qui furète constamment à la recherche d’une proie à rapporter pantelante à son maître. La psychanalyse est ici impuissante à combler un manque d’être qui passe par la quête inquiète d’une identité échappant à qui ne se l’attribue que quand on la lui reconnaît cliniquement.

Un sentiment un peu semblable, de confusion inquiète quant à son objet d’étude, nous envahit aussi à la lecture du texte de Céline Mayrand. Là aussi on ressent une sorte d’oscillation entre constitution de l’image de soi, dans une fabrication presque envisagée comme un leurre, et retour narcissique d’image. Dans la foulée de l’écriture nerveuse et presque anxieuse de l’auteure, tout se passe comme si l’objet de l’analyse se dérobait, sans cesse pris entre les paradoxes et ses zones floues, volontairement floues. L’image apparaît presque comme un abîme aspirant le théâtre du moi et résorbant toute identité à force de chercher le retour d’image. L’auteure arrive cependant à montrer combien ces théâtres d’anéantissement du sentiment de soi et de réappropriation d’identité, par la dérision, la caricature ou la projection en soi-idole, que sont les œuvres de James Prior et de Chuck Samuels, s’inscrivent eux aussi dans la grande catégorie de l’autoreprésentation et de l’autoportrait de soi en Autre.

Cette sorte de perte dans le monde des miroirs est aussi parfaitement représentée dans le journal en phrases hachées, en descriptions abruptes, que nous livre Michel Campeau. Rédigé sous forme de maximes péremptoires, le texte multiplie les injonctions à soi-même sous forme de phrases introduites par un verbe à l’infinitif, comme s’il s’agissait pour chacune de décrire les tâches du jour, sommations incisives dénotant la fureur de vivre dans la déroute et la dispersion de ce qui reste à accomplir de soi.

Ouvrage intéressant, certes, que cette publication, mais il me semble que son mérite réside surtout dans le fait d’insister sur un certain éclatement des notions d’autoportrait et d’autoreprésentation au regard des pratiques actuelles. L’observation que fait d’entrée de jeu Martha Langford quant à la difficulté de donner sens à l’autoportrait au vu de cette production contemporaine nous est restée en mémoire et nous n’avons encore trouvé nulle part en ce livre la résolution d’une contradiction qui n’est peut-être qu’apparente. L’ouvrage aura tout de même servi à préparer le terrain pour qui saura bientôt rendre compte de cette difficulté.

Commissaire d’exposition, essayiste et poète, Sylvain Campeau collabore aux revues Ciel variable, ETC, et Vie des arts.