[Hiver 2013]

Fort de la reconnaissance internationale que lui ont procurée ses nombreuses expositions et publications depuis environ quarante ans, l’artiste catalan Joan Fontcuberta est, aujourd’hui, un acteur incontournable du discours sur les enjeux photographiques à l’ère du Web 2.0. En 2011, il a été co-commissaire de l’exposition controversée From Here On, présentée notamment aux Rencontres d’Arles et qui portait sur l’appropriation artistique d’images tirées d’Internet. Rencontré à Québec en juillet 2012, Joan Fontcuberta s’exprime sur l’extinction imminente des « photosaures » et les conséquences de l’impact des technologies numériques sur la photographie.

Par Alexis Desgagnés

Alexis Desgagnés : Depuis dix ou quinze ans, le concept de « mort de la photographie » est omniprésent dans la discussion des enjeux actuels du médium photographique. Tout se passe comme si un certain consensus s’était peu à peu installé autour de l’idée voulant qu’il se soit opéré, au cours de la dernière décennie, un changement de paradigme à la faveur du tournant de la photographie argentique vers la photographie numérique. Beaucoup des acteurs du discours sur la photographie ont soutenu que la révolution numérique aurait engendré la mort de la photographie et qu’on assisterait depuis quel ques années à l’avènement d’une ère post-photographique. Quelle est votre opinion sur cette morbidité ambiante du discours sur la photographie? La mort de la photographie est-elle, pour vous, une réalité effective?

Joan Fontcuberta : Je place ces questions dans une perspective darwinienne, c’est-à-dire qu’il y a une évolution des médias, une évolution dans la culture qui ressemble à l’évolution des êtres vivants. Alors, en utilisant cette métaphore, on peut convenir qu’il y a vingt ans, une météorite est tombée dans la culture, ce qui modifie notre environnement. D’une part, il y a des photographes qui ne s’aperçoivent pas que l’atmosphère commence à changer, que la lumière est différente ; je les appelle des photosaures. D’autre part, il y a des photographes qui commencent à s’adapter à un climat, à une situation, à un paysage qui sont en train de se transformer dramatiquement. Je pense que cette météorite est la technologie numérique.Fort de la reconnaissance internationale que lui ont procurée ses nombreuses expositions et publications depuis environ quarante ans, l’artiste catalan Joan Fontcuberta est, aujourd’hui, un acteur incontournable du discours sur les enjeux photographiques à l’ère du Web 2.0. En 2011, il a été co-commissaire de l’exposition controversée From Here On, présentée notamment aux Rencontres d’Arles et qui portait sur l’appropriation artistique d’images tirées d’Internet. Rencontré à Québec en juillet 2012, Joan Fontcuberta s’exprime sur l’extinction imminente des « photosaures » et les conséquences de l’impact des technologies numériques sur la photographie. L’utilisation du terme maladroit de « post-photographie » témoigne de la nécessité de trouver une appellation qui désigne vraiment ce qu’on a entre les mains lorsqu’on fait de la photographie numérique.

La situation actuelle implique une décision politique et philosophique : souhaitons-nous une société fondée sur le principe de propriété ou sur le principe de partage ?

JF : Absolument. Je dirais d’une façon radicale que la photographie faite par les artistes est devenue ennuyeuse, que la photographie faite par les professionnels est devenue pathétique, et que, peut-être, notre seul espoir réside dans la photographie sans qualités, faite par les amateurs dans les domaines du vernaculaire. L’idée de « qualité » renvoie à la question du canon : quels standards nous permettent d’évaluer la valeur des images ? Aujourd’hui, ces standards ne sont plus intrinsèques aux images, mais relèvent davantage de leur circulation, de leur utilisation, qui assignent à celles-ci leur signification. L’image, elle-même, n’est rien : elle porte désormais en elle un élément de communication, de transaction, de négociation faisant entrer la photographie dans un marché noir de la sémiotique. Alors, face à une certaine saturation des images à laquelle on assiste, je pense que la question du statut de l’auteur, du créateur impose une réponse environnementaliste, écologiste : il faut cesser de produire de nouvelles images et, plutôt, récupérer et recycler des images déjà existantes afin de les recontextualiser. La création consiste donc, désormais, à assigner à ces images de nouvelles significations par le biais d’un système de prescriptions. L’acte de création ne réside plus dans la production, tel que l’entendait jadis l’éco-nomie industrielle. Cet acte consiste plutôt en la gestion d’idées, en l’assignation de nouvelles idées à des images existantes qu’il s’agit de resémantiser. Dans ce contexte, des artistes comme Erik Kessels ou Joachim Schmid, à mon avis, contribuent à renouveler sensiblement notre culture visuelle.

AD : Une position comme celle que vous avancez ne réduit-elle pas l’étendue des possibilités artistiques au seul geste d’appropriation ?

JF : Non. Dans un contexte où tout semble avoir été photographié, il nous manque encore certaines images, ce qui rend possible, par exemple, une photographie documentaire s’intéressant aux territoires encore vierges de notre culture visuelle. Mais il est vrai que, globalement, la sursaturation des images les rend sans valeur. Elles deviennent alors des ordures, mais, sans poubelles, il serait impossible de comprendre la postmodernité. Je crois, à la suite de Walter Benjamin, que l’artiste moderne est plutôt un brocanteur : quelqu’un qui fouille dans la merde pour y trouver des trésors. Avec cette idée de « prescriptions », j’insiste sur le fait que le travail de l’artiste consiste à choisir des éléments et à les mettre en contexte au sein d’un système rhétorique opérant leur mise en valeur conceptuelle.AD : Pendant de nombreuses années, vos œuvres et vos écrits ont témoigné de votre scepticisme à l’égard de la croyance commune en une supposée valeur de vérité de la photographie. Cette question est-elle, pour vous, désormais résolue ?

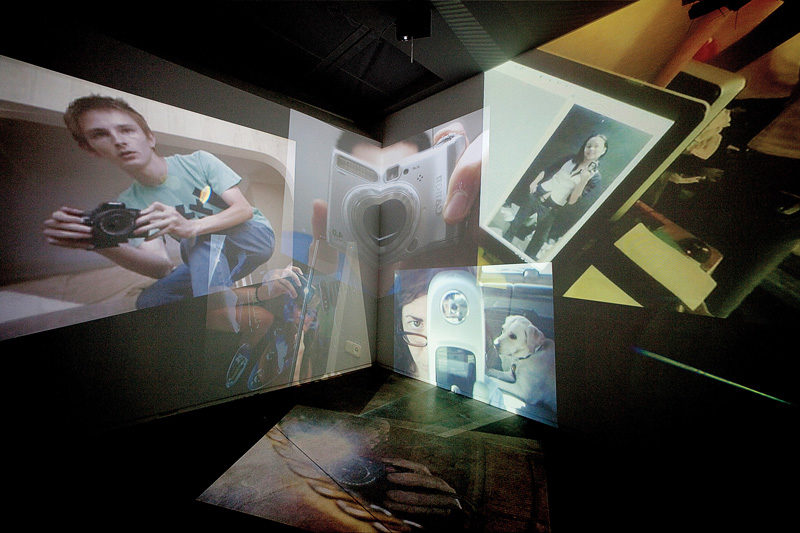

JF : Je dirais qu’elle a changé. Lorsque ma carrière a débuté, il y a environ quarante ans, le public avait une confiance aveugle en l’évidence photographique. Aujourd’hui, les technologies numériques nous montrent, de manière très directe, à quel point il est facile d’intervenir dans l’information d’une image sans laisser de traces. À l’époque de Photoshop, la valeur documentaire de la photographie est en crise. Cela implique que tout le travail critique, l’attitude sceptique qui constituait la base de mes projets, doit maintenant être adapté à une nouvelle situation. Je m’intéresse toujours à la question de la vérité en photographie, mais je cherche à y répondre à l’aide de nouveaux éléments. Par exemple, mon projet récent sur les autoportraits amateurs constitue un essai sur le mensonge dans la construction de l’identité. Dans ces autoportraits, la présence de l’appareil photographique théâtralise la réalité et, de ce fait, la rend artificielle. Aujourd’hui, on habite dans l’apparence de l’information, qui phagocyte la réalité.

AD : Cette idée n’est pas éloignée de la notion de spectacle tel que l’entend Guy Debord. Peut-on comprendre votre travail comme une critique du caractère spectaculaire de l’économie de l’image ?

JF : Oui, je suis convaincu que mon travail, au-delà d’une façade sémiotique et poétique, est politique. Aujourd’hui, l’enjeu de la politique vit dans l’image. Nous, les « faiseurs d’images », avons donc, plus que jamais, une responsabilité par rapport à la société, car les images que nous produisons sont susceptibles de servir à formater les consciences. Pensons ici à Bill Gates lorsqu’il affirmait que « qui contrôle les images contrôle les esprits ».

AD : À l’occasion de l’exposition From Here On, vous et vos compagnons avez d’ailleurs renoué avec le genre du manifeste. À mon sens, l’importance historique de cette exposition peut être imputée au fait qu’elle catalyse des enjeux fondamentaux auxquels le monde de la photographie a été confronté au cours de la dernière décennie et envers lesquels les signataires de ce manifeste se positionnent avec force et autorité. Est-ce là un désir de renouer avec la tradition des avant-gardes ?

JF : Il y a évidemment un clin d’œil aux avant-gardes historiques. Mais, pour être honnête, au-delà d’une réflexion sur les vies de l’image à l’âge d’Internet et sur le rôle de Google, Facebook, Wikipedia, etc. en tant que nouveaux outils de création, cette exposition est plutôt née d’une volonté ludique de collaboration partagée par quelques amis. Le corpus que nous avons composé est, en quelque sorte, un baromètre de la situation actuelle en photographie. Et le manifeste émet un constat face aux changements profonds engendrés par l’introduction des technologies numériques et propose une façon de survivre dans ce nouveau climat médiatique, technologique, esthétique et sociologique.

AD : Dans le texte qu’il signe dans le catalogue de l’exposition, Clément Chéroux, se référant à Roland Barthes, considère que « l’appropriationnisme » d’images glanées sur Internet par des artistes réalise la mort de l’auteur. Dans un même temps, il me semble que le propos de votre manifeste possède un caractère libérateur, en ce qu’il ouvre, pour les créateurs, un champ infini de possibles. Qu’en pensez-vous ?

JF : C’est vrai qu’un des aspects qui me semble intéressant dans cette exposition est la mise en question de la notion d’auteur. Nous sommes dans une époque de transition : il y a des œuvres sans auteur, des œuvres collectives, des œuvres interactives… Bref, plusieurs nuances changent désormais l’unité monolithique de la notion traditionnelle d’auteur. Toute une économie de l’image est fondée sur le concept du droit d’auteur, mais la situation actuelle implique une décision politique et philosophique. Souhaitons-nous une société fondée sur le principe de propriété ou sur le principe de partage ? Il y a un choix à faire. Si, face à l’évolution actuelle de la photographie, les artistes et les intellectuels tirent la conclusion qu’il est préférable de souscrire à ce dernier principe, alors il s’agit d’une sentence de mort pour le droit d’auteur tel qu’on l’a connu aux points de vue juridique et économique. En ce qui me concerne, je crois que la fonction d’auteur existe toujours, mais elle perd sa « physicalité » d’antan pour s’inscrire dans le flux de la pensée. Enfin, je crois que l’« appropriationnisme » est devenu une pratique tellement institutionnalisée qu’il faut la surpasser. Je propose l’idée de ne plus « voler » des images mais plutôt de les adopter. Le mot « adopter » a une origine latine, ad optare, c’est-à-dire « choisir ». L’adoption est l’affirmation dans la sphère de la famille de la supériorité de la culture, ou du droit, sur la nature, ou sur la naissance. Si l’appropriation est privée, l’adoption, en revanche, est par définition une forme de déclaration publique : s’approprier, c’est capter, alors qu’adopter, c’est déclarer avoir choisi. Lorsque l’artiste post-photographique prend en adoption des images, il est tutélaire d’une étape de leur vie, il gère leur croissance, mais il ne s’en sent pas nécessairement le parent biologique.

Historien de l’art, commissaire et artiste, Alexis Desgagnés est directeur artistique à VU, centre de photographie (Québec), ainsi que chargé de cours à l’Université de Montréal et à l’Université Laval. Collaborateur régulier de Ciel variable, ses recherches concernent principalement l’histoire de la photographie d’hier et d’aujourd’hui. Son travail photographique été montré à l’Œil de poisson (Québec) et dans Inter art actuel (n° 110) et Der Greif (n° 5). La présente entrevue s’inscrit dans le cadre du projet Adieu photographie ? Vies et morts de la photographie à l’ère numérique.