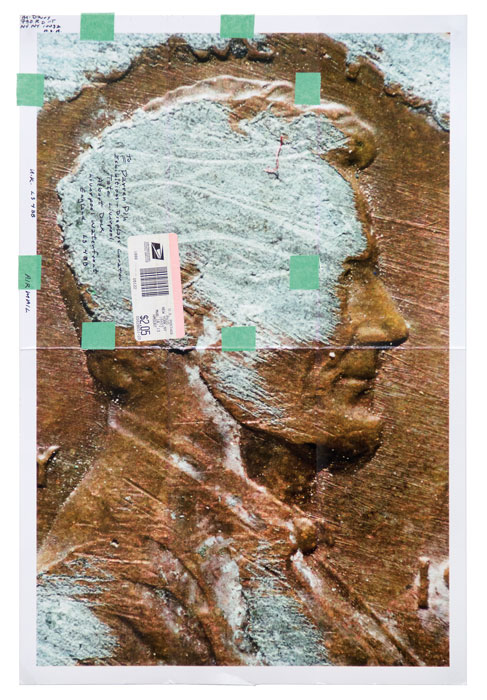

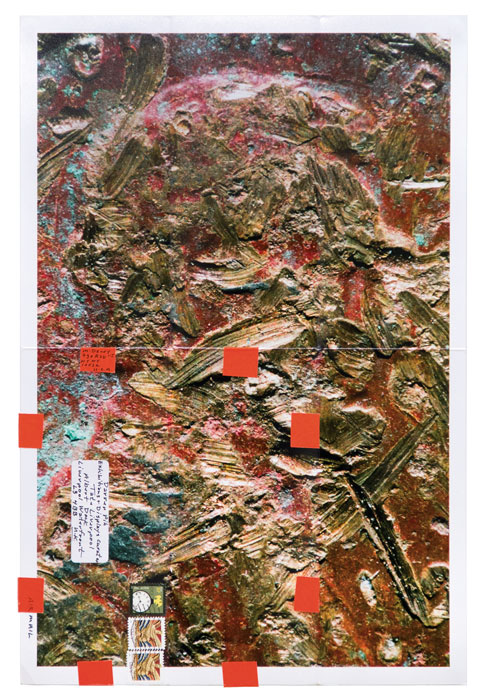

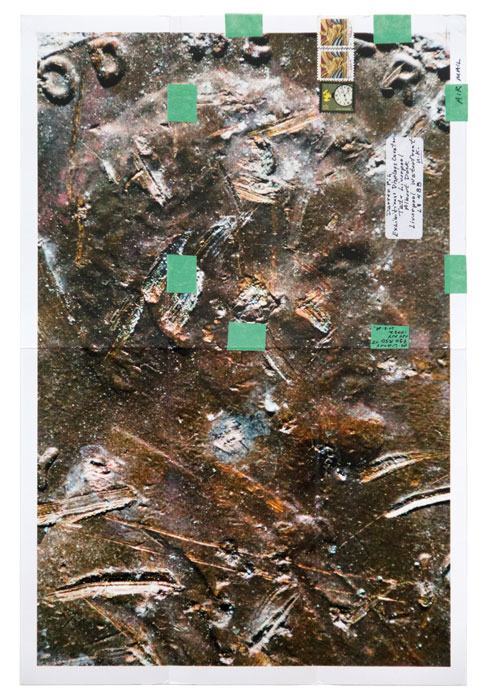

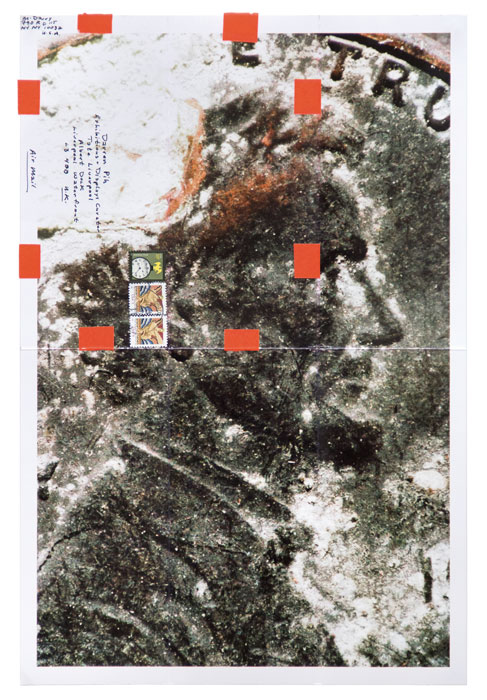

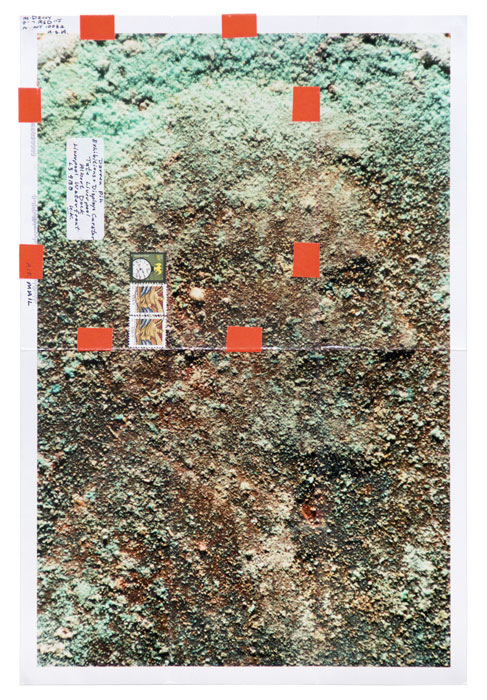

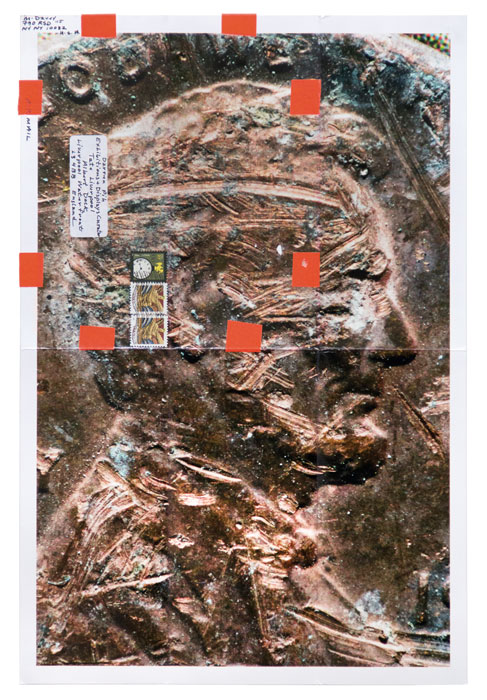

La série Copperheads de Moyra Davey a déjà connu plusieurs existences. Elle a vu le jour en 1990, peu après que l’artiste canadienne se fut installée à New York, où elle réside toujours aujourd’hui. À l’époque, le projet menait une vie essentiellement privée : Davey avait photographié le profil massacré de Lincoln sur les pièces d’un cent les plus abîmées qu’elle avait pu trouver, et elle conservait ses tirages au format lettre dans un classeur, prêts à être agrandis à leur format prévu de 18 x 24 pouces si des acheteurs ou des commissaires se montraient intéressés. La totalité des cent photographies de cette série ne sera exposée que presque vingt ans plus tard, en 2009, sous la forme d’une grille à The Fog (aujourd’hui le Harvard Art Museum), à Cambridge, au Massachusetts. Entretemps, Davey avait pris l’habitude de poster ses œuvres et de les exposer avec les traces de leur acheminement, ce qu’elle fit avec Copperheads. Ce corpus existe sous cette forme depuis, bien que de nouvelles séries de cent images s’y soient ajoutées, et que d’autres soient encore à venir. Davey n’a jamais cessé de collectionner les pièces d’un cent.

La vie est pleine d’objets, de moments et de pensées qu’on laisse derrière soi, et c’est le genre de choses qui fascine Davey. L’objectif de son appareil élève le vernaculaire au rang de spectaculaire, qu’il s’agisse de mots sur une page, comme dans sa série Mary, Marie, ou de photographies de sa famille, dans Les Goddesses. Particulièrement intéressée par les zones brumeuses de l’histoire et les aspects obscurs de la vie quotidienne (le processus rudimentaire des envois postaux, par exemple, qui touche aux notions d’échange, de voyage, d’infrastructure et à l’accumulation de marques sur l’objet, ou le monde prosaïque de l’économie dans sa forme la plus négligeable et insignifiante), Davey crée des œuvres subtilement portées par une réflexion approfondie. Les signes d’usure qu’on retrouve sur l’humble cent en cuivre ont commencé à fasciner la photographe, réalisatrice et auteure lorsqu’elle a entamé une recherche sur les avares des xVIIIe et xIxe siècles et sur les écrits de Freud au sujet de l’argent. Sous ces profils égratignés, oxydés, gravés, brûlés et pétrifiés de l’ancien président se cache un riche amalgame de considérations sur le rôle et le parcours de l’argent, et sur le décalage ironique entre sa valeur et le peu de considération avec laquelle on le traite. Mais la série joue également sur le plaisir purement sensoriel, en montrant la façon dont la plaque de cuivre se déforme au contact du monde, dont les photographies s’endommagent au cours du trajet postal, et même dont la couleur du ruban adhésif ajoute un élément graphique aux œuvres rassemblées.

J’ai rejoint Davey chez elle, à New York.

Isa Tousignant : Vous intégrez à votre travail beaucoup de matériel issu du passé, qu’il s’agisse de personnages historiques ou d’images de votre famille. Vous arrive-t-il aussi de réutiliser vos propres œuvres, de les reconvertir dans de nouvelles créations ?

Moyra Davey : Oui, je le fais très souvent. Parfois je recycle mes images des années 1990, mais j’ai commencé aussi à les montrer simplement telles quelles. Croyez-le ou non, j’ai inclus dans une exposition récente à Vancouver cinq œuvres que j’ai réalisées en 1986. J’aime établir des liens entre les choses à travers le temps. C’est très satisfaisant de sentir que des œuvres créées il y a vingt ans peuvent encore dialoguer avec ce que je viens de produire.

IT : Comment définissez-vous votre rapport au temps ?

MD : Je crois qu’il ressemble à celui de la plupart des gens ! C’est un rapport qui devient de plus en plus chargé en vieillissant ; on essaie toujours de s’en faire un ami. Mais cela se travaille.

IT : Quel est le rôle de l’empreinte dans votre travail ?

MD : Elle joue un rôle vraiment important. Le système postal enregistre un certain nombre de traces : la personne à qui l’envoi est destiné, l’affranchissement. La photographie elle-même porte de nombreuses marques de son parcours. Elle arrive souvent éraflée et cornée.

IT : Choisissez-vous délibérément les couleurs du ruban adhésif qui maintient les photographies repliées pendant leur trajet ? MD : J’en ai dans un éventail de couleurs, et je la détermine toujours à l’avance. La majorité des cents qui composent cette série étaient verdis par l’oxydation, alors j’ai choisi des teintes rosées pour contraster avec le vert. Mais j’ai également utilisé du ruban vert dans cette composition. J’expérimente au fur et à mesure, j’essaie de voir ce qui fonctionne, ce qui est intéressant. Je suis encore en train d’évaluer l’importance du ruban en tant qu’élément formel abstrait à la surface du tirage proprement dit. Par endroits, on a une sorte d’effet de pixélisation.

IT : Dans vos écrits sur cette série, vous mentionnez votre intérêt pour les avares, ce qui m’a aussitôt intriguée. En quoi la notion d’avarice (avoir de l’argent et choisir de ne pas le dépenser) a-t-elle suscité votre curiosité, plutôt que la pauvreté, ou la frugalité issue de la nécessité ?

MD : Mon intérêt pour les avares est né de circonstances bien particulières. Lorsque j’ai commencé à créer Copperheads, mes travaux étaient souvent liés à l’argent : je lisais beaucoup sur la psychologie de l’argent, notamment les théories de Freud sur l’argent et l’analité, et je trouvais le tout assez fascinant. J’ai ainsi découvert ce livre qui portait sur les avares des xviiie et xixe siècles ; mon conjoint, Jason Simon, a même réalisé un film qui constitue une reprise très personnelle de l’œuvre d’Erich von Stroheim, Greed, un film muet à grand spectacle des années vingt, dont le personnage principal est un avare. Mais pour répondre à votre question, je n’ai jamais pensé au rapport avec la pauvreté.

IT : Qu’est-ce qui vous avait amenée à étudier la psychanalyse et l’argent ?

MD : J’ai grandi au Canada, puis je suis partie à San Diego pour étudier à l’UCSD, et j’ai finalement déménagé à New York avec Jason, qui est originaire d’ici. C’était un nouveau départ à bien des points de vue : je venais d’obtenir ma maîtrise en art, j’étais dans une ville inconnue, mes moyens étaient très limités, et je réfléchissais à mon travail artistique. Étant donné ma situation, l’argent m’est apparu comme un sujet intéressant à explorer. C’était donc lié non pas tout à fait à la pauvreté, mais plutôt à un contexte de nécessité financière.

IT : Votre déménagement à New York a-t-il changé votre perception de la culture de consommation ?

MD : J’ai constaté la différence dès que je suis arrivée aux États-Unis. Imaginez des publicités pour des hôpitaux : impensable au Canada ! Ici, n’importe quelle fête ou célébration, Halloween, Pâques, la Saint-Valentin, est une excuse pour vendre tout ce qui peut se vendre. Cela m’a certainement influencée dans cette réflexion.

IT : La figure de Lincoln a-t-elle une signification particulière ? MD : Pas vraiment. C’est simplement lui qui était sur les pièces d’un cent.

IT : Donc cela aurait fonctionné aussi avec l’image de la Reine, si vous aviez fait cette série avec des sous canadiens ?

MD : Avec la Reine, ce serait différent… le projet véhiculerait vraiment un message sur le colonialisme ou sur l’empire. Tandis qu’ici, je me suis vraiment intéressée à une compréhension psychanalytique de l’argent. Freud croyait que nous associons inconsciemment l’argent à des excréments. Or les pièces incrustées de saleté symbolisaient tout simplement cette idée. Selon lui, cela remonte à la petite enfance : les bébés qui retiennent leurs matières fécales ou les produisent pour leurs parents, comme un premier cadeau. Pensez à la façon dont le concept de saleté est utilisé dans le langage courant en association avec l’argent : « sale riche », « salement bien payé », « faire un dépôt » au sens de faire ses besoins, etc. Freud en a relevé de nombreux exemples. On associe souvent un caractère obstiné ou entêté à l’avarice, perçue comme de la rétention anale… C’est sur ce genre de chose que portait ma réflexion.

IT : Le nombre 100 a-t-il une signification particulière ici ?

MD : Non, cela représentait simplement un dollar.

IT : Envisagez-vous d’autres séries ?

MD : Tout à fait ! Actuellement, je photographie une centaine de cents appartenant à la collection d’un autre artiste ; ensuite, j’en entamerai une nouvelle centaine issue de ma propre collection. On dirait que ces pièces crasseuses se multiplient. Ce n’est pas comme au Canada, où les pièces d’un sou ne sont plus fabriquées : ici, on en frappe encore. Certaines de celles que je photographie aujourd’hui datent des années 1950, mais j’en ai aussi beaucoup qui sont vraiment récentes et déjà complètement abîmées, au point que j’imagine des jeunes s’acharnant dessus dans des ateliers de métal. J’aime bien cette idée.

Collaboratrice de la revue Canadian Art et rédactrice indépendante dans les domaines de l’art, du design et de la décoration, Isa Tousignant a fait ses premières armes à la tête de la section artis tique d’un hebdomadaire alternatif, à l’époque où le journalisme culturel existait encore. Commissaire à l’occasion, elle a contribué à organiser divers happenings artistiques, dont l’occupation hostile d’un bureau de change par une douzaine d’artistes dissidents. Sa recherche postdoctorale sur les animaux dans l’art contemporain et les dynamiques interespèces en a fait une végétalienne convaincue. Elle vit et travaille à Montréal.

Moyra Davey (née en 1958 à Toronto) a élaboré au cours des trente dernières années une œuvre influente composée de photographies, d’écrits et de vidéos. Ses dernières expositions individuelles ont eu lieu au MUMOK (Vienne), à l’ICA (Philadelphie), au Camden Arts Centre (Londres), à Tate Liverpool, à la Presentation House Gallery (Vancouver), à Wilfried Lentz (Rotterdam) et à Murray Guy (New York). Parallèlement, elle a participé en 2012 à la Whitney Biennial et à la São Paulo Biennial. Son travail figure dans plusieurs collections renommées, dont celles du Museum of Modern Art à New York et de Tate Modern à Londres.

Traduit par Emmanuelle Bouet